Die heutige Stadtgliederung umfasst 10 Stadtbezirke mit insgesamt 50 Stadtteilen (vgl. dort mit Angaben zur Bevölkerungsentwicklung). Düsseldorf gilt national und international als bedeutende Mode- und Kunststadt.

Allgemeines, Hinweise

Stadtgeschichte ab dem Mittelalter

Neuzeit bis zum Ende der Franzosenzeit

Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert

Landeshauptstadt NRW, aktuelle Entwicklung

Düsseldorf auf historischen Karten

Düsseldorfer Stadtwappen

Quellen, Internet, Literatur

Allgemeines, Hinweise

Düsseldorf ist seit der Gründung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NRW) im Jahr 1946 dessen Landeshauptstadt und zugleich der Behördensitz des Regierungsbezirks Düsseldorf. Die kreisfreie Stadt am Rhein ist mit rund 630.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nach Köln die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes und die siebtgrößte Stadt in Deutschland. Die Stadt hat eine Fläche von 217,41 Quadratkilometern und gehört mit 2.903 Einwohner*innen pro Quadratkilometer zu den am dichtesten besiedelten Gemeinden Deutschlands.

Düsseldorf hatte bereits 1288 erstmals ein Stadtprivileg verliehen bekommen und stieg dann später zur bevorzugten Residenz der bergischen Grafen bzw. Herzöge mit hauptstädtischen Funktionen auf. Dennoch entwickelte sich die Stadt lange Zeit eher zögerlich. Trotz Verleihung der Rheinischen Städteordnung im Jahr 1856 wurde Düsseldorf erst 1872 wieder zur kreisfreien Stadt.

Aufgrund der Fülle der entsprechenden Angaben finden sich Informationen zu Kirchen, Kapellen und Klostergebäuden, zu Düsseldorfer Parks, Grünanlagen und Erholungsflächen, zu Kunstobjekten und Kunstinstitutionen sowie zur jüdischen Geschichte und Kultur in eigenen Objektgruppen versammelt.

Insofern ein eigener Eintrag zum Stadtteil vorliegt, finden sich dortige Kulturlandschaftselemente jeweils in diesem verortet.

Insgesamt 20 Kulturlandschaftsbereiche im Geltungsbereich des Regionalplans Düsseldorf tangieren die kreisfreie Stadt Düsseldorf (www.lvr.de) und im Stadtgebiet sind mehrere Denkmalbereiche rechtskräftig durch eine Denkmalbereichssatzung geschützt.

Stadtgeschichte ab dem Mittelalter

Über die wohl schon länger an der Mündung des Flüsschens Düssel in den Rhein bestehende Siedlung, die später den Kern der Stadt ausmachte, ist fast nicht bekannt. Der Ort wurde erstmals Mitte des 12. Jahrhunderts in einer nicht sicher zu datierenden Schreinskarte (wohl frühestens aus dem Jahr 1135) urkundlich als Dusseldorp erwähnt. Das Wort „Düssel“ geht wahrscheinlich auf den germanischen Begriff thusila bzw. mittelhochdeutsch thðs, thus, thos für „rauschend, wirbelnd“ zurück.

Herren von Tyvern (heute Geilenkirchen-Teveren) hatten um 1180 Besitz in Düsseldorf, den sie 1189 den Grafen von Berg verpfändeten. Die nachfolgende Entstehung der Stadt ist allein auf die Gründung und Förderung der Grafen von Berg zurückzuführen (Holdt 2008, S. 3-4). Ein wohl schon bestehende Kirche erhielt 1206 Pfarrrechte und 1263 erfolgte die Verleihung des Fähramtes (LexMA 2002 und Groten u.a. 2006, S. 279).

Nach dem Sieg der bergischen Truppen und ihrer Verbündeten über den Kölner Erzbischof in der Schlacht von Worringen wurden Düsseldorf am 14. August 1288 durch den seit 1259 amtierenden Graf Adolf V. von Berg (+1296) die Stadtrechte verliehen. Diese regelten den Geltungsbereich der städtischen Freiheit, gaben der Stadt ein Schöffengericht und waren verbunden mit den Privilegien, zwei Jahrmärkte und einen Wochenmarkt abzuhalten sowie Wall und Graben anlegen zu dürfen. Ebenfalls 1288 erfolgte die Gründung eines Stifts an der Pfarrkirche St. Lambertus, die 1306 vom Kölner Erzbischof bestätigt wurde. Die Stadt nahm um das Jahr 1300 gerade einmal ca. 3,8 Hektar Fläche bei einem Umfang von 800 Metern ein (ebd.).

Adolfs ihm als Graf nachfolgender Bruder Wilhelm I. (vor 1296-1308) erhob die Stadt zur Residenz. Gleichwohl entwickelte sich Düsseldorf zunächst eher zögerlich und trat noch lange hinter z.B. Neuss, Kaiserswerth oder Duisburg zurück (Ennen 1982, S. 8-11). Seit den 1380er-Jahren stieg die Stadt dann zur bevorzugten Residenz der bergischen Grafen bzw. seit 1380 Herzöge auf, verlor diesen Status allerdings zwischenzeitig wieder (Wensky 2008, S. 10 u. 40 und Holdt 2008, S. 17-18).

„Nach 1386 erfolgte ein weiterer Ausbau der Stadt. Eine Burg an der Mündung der Düssel wurde zum Schloss erweitert, während die Stadt sich in südöstlicher Richtung auf ein Sechsfaches ausdehnte. Die Vereinigung des Herzogtums Berg mit den Herzogtümern Jülich und Kleve sowie den Grafschaften Mark und Ravensberg ... machte Düsseldorf zum Herrschaftszentrum fast des gesamten nördlichen Rheinlands.“ (Jakobswege 2010)

Neuzeit bis zum Ende der Franzosenzeit

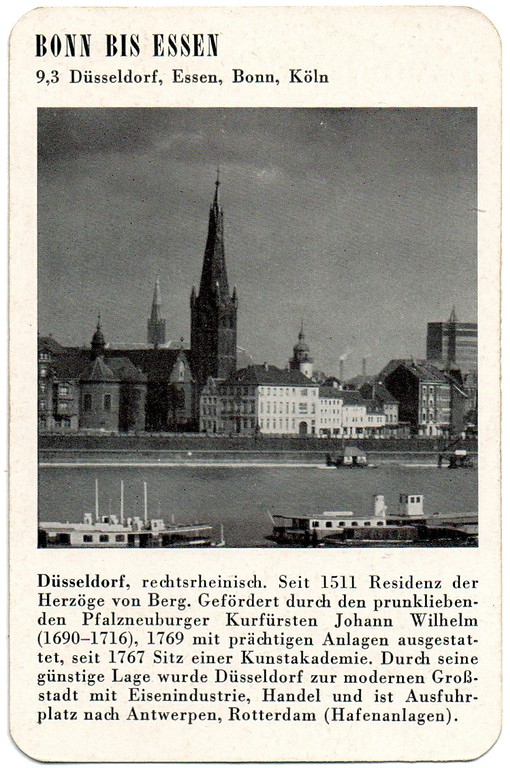

Düsseldorf wurde im 16. Jahrhundert zur faktischen Hauptstadt des durch Heiratspolitik bereits seit den 1490er-Jahren angebahnten und als „Klever Union“ bezeichneten Territorialstaaten-Verbundes der Grafschaften und Herzogtümer Geldern, Jülich-Berg, Kleve-Mark, Ravensberg und Zutphen sowie der mit Kleve-Mark verbundenen Herrschaft Ravenstein. Die Bergischen Herrscher stiegen durch diese bis 1609 währende Personal- und Territorialunion zu mächtigen Reichsfürsten im Heiligen Römischen Reich auf.

Unter Wilhelm V. (1516-1592, genannt „der Reiche“), entwickelte sich die Region zu einem Zentrum humanistischer Wissenschaft und liberaler Katholizität. Wilhelm galt einerseits als Gegner der Hexenverfolgungen, erließ zum anderen jedoch im Jahr 1554 eine verschärfte Polizeiverordnung, welche die Ausweisung aller Juden verlangte. Vom Aufschwung der Stadt unter Wilhelm dem Reichen zeugen heute noch das 1570/73 erbaute Renaissancerathaus sowie sein Grabmal in St. Lambertus.

Obwohl seit jeher traditionell zum katholischen Erzbistum Köln gehörend, konnte im damaligen Düsseldorf aber auch die Reformation maßgeblich Fuß fassen. Den 1613 einsetzenden Bestrebungen zur Rekatholisierung unter den Herzögen aus dem Haus Pfalz-Neuburg ist die Ansiedlung mehrerer Orden und die Errichtung zahlreicher Klosterkirchen zu verdanken, darunter die 1619 gegründete Niederlassung der Jesuiten mit der barocken Andreaskirche.

Nach dem Übergang zur pfälzischen Herrschaft infolge des Jülich-Klevischen Erbfolgestreits nach 1609 hielt auch der für die Stadt bedeutende und hier meist kurz „Jan Wellem“ genannte Johann Wilhelm von der Pfalz (1658-1716) als Regent seit 1679 an Düsseldorf als Hauptresidenz fest. Obgleich seine stark zersplitterten Territorien vom Bayerischen Wald bis an die französische Grenze und von der Donau bis in die Eifel und an die Ruhr reichten, regierte Jan Wellem als Herzog Johann Wilhelm II. von Jülich und Berg von Düsseldorf aus, wo sich durch die Präsenz seines glanzvollen Hofes eine beachtliche wirtschaftliche, kulturelle und städtebauliche Entwicklung ergab.

Zwischen 1650 und 1700 wuchs die Stadt von lediglich ca. 5.000 auf 8.500 Einwohner und erst zwischen 1750 und 1800 von etwa 9.000 auf 19.500 (Groten u.a. 2006, S. 282-283). Das bebaute Stadtgebiet sowie die Bevölkerung verdoppelten sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts durch die regelmäßig angelegten Straßenzüge der Karlstadt.

Nach dem Ausbruch der Französischen Revolution im Jahr 1789 wurde Düsseldorf Zufluchtsort von Emigranten aus Frankreich.

In Wilhelm Fabricius' Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz zur Karte Die Rheinprovinz im Jahre 1789, Uebersicht der Staatsgebiete wird die Stadt im Herzogtum Berg unter „Hauptstadt und Amt Düsseldorf“ neben weiteren Kirchspielen und Honschaften (= die unterste Verwaltungseinheiten) mit „Düsseldorf, Hauptstadt mit der Neustadt (Düsseldorf Stadt)“ und einer Gesamtgemarkungsfläche von „ca. 220 Hektar“ angeführt. Die für das Jahr 1792 insgesamt gezählten 20.559 Einwohner verteilen sich ihren Konfessionen nach auf 18.754 katholische, 986 lutherische und 819 reformierte (Fabricius 1898, S. 312-313, Nr. 151).

Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert

Unter französischer Herrschaft machte Kaiser Napoléon I. Bonaparte Düsseldorf zur Hauptstadt und Sitz der Präfektur des von 1808 bis 1813 bestehenden Rheindepartements, das die vier Arrondissements Düsseldorf, Elberfeld, Mülheim und Essen umfasste. Dieses Département war wiederum Teil des 1806 aus dem vormaligen Herzogtum Berg hervorgegangenen und bis 1813 bestehenden Satellitenstaats des Großherzogtums Berg (von 1813-1815 interimistisch Generalgouvernement Berg), dem Düsseldorf ebenfalls als Hauptstadt vorstand.

In diesen Jahren fungierten das frühere Jesuitenkloster und das Statthalterpalais an der Mühlenstraße als Regierungssitze und Schloss Benrath als Residenz. Hier amtierte von 1806 bis 1808 als Großherzog von Berg (und Kleve) der im Gefolge Napoléons nicht nur zu dessen Schwager aufgestiegene Kavallerieoffizier Joachim Murat (1767-1815) als grand amiral und maréchal d’Empire Joachim-Napoléon Ier.

Im Zuge Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress 1814/15 gelangte das Territorium samt Hauptstadt zum 5. April 1815 an den preußischen König. Rechtlich ab dem 21. April 1815 zu Preußen gehörend, wurde Düsseldorf 1816 Sitz des gleichnamigen, von 1816 bis 1929 bestehenden Landkreises.

Düsseldorf erhielt im Jahr 1856 die Rheinische Städteordnung, wurde aber erst im Jahr 1872 wieder zur kreisfreien Stadt. Die Stadt war dies zuvor bereits seit 1815/16, wurde jedoch schon 1820 wieder in den damaligen Landkreis Düsseldorf eingemeindet.

Ein immenses Wachstum der Bevölkerung und der Stadtfläche ist dann um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu verzeichnen, als eine rasch fortschreitende Industrialisierung und zeitgleich zahlreiche infrastrukturelle Maßnahmen in Düsseldorf einen regelrechten Boom bewirkten.

Die Lage der Stadt mit ihrer Nähe zum Ruhrgebiet und ihre räumlichen Bedingungen - anders als etwa in Köln behinderten keine Befestigungsanlagen einen Ausbau! - erlaubten eine zügige Verbesserung der Verkehrsanbindung durch den Bau gleich mehrerer Eisenbahnlinien ab 1845. Zeitgleich erfolgten weitere infrastrukturelle Maßnahmen für den weiteren Stadt-, Verkehrs- und Eisenbahnausbau (Hauptbahnhof 1891, Handelshafen 1896, Rheinbrücke 1898). All dies hatte wiederum die Niederlassung von zahlreichen Firmen, (Industrie-) Verbänden, Behörden und kulturellen Einrichtungen zur Folge. Im Jahr 1875 wurde das zuvor bereits als „Schreibtisch des Ruhrgebiets“ geltende Düsseldorf Sitz der 1853 begründeten Rheinisch-Westfälischen Börse und erhielt damit seine Bedeutung als wichtiger Finanzplatz.

Zudem gingen durch die Gründung der international bedeutenden Kunstakademie sowie durch die Förderung von Musik und Theater durch das Bürgertum wichtige kulturelle Impulse von Düsseldorf aus. In den 1920er-Jahren wurde für eine Ausstellung über „Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen“ (Gesolei) nach Plänen des Architekten Wilhelm Kreis (1873-1955) das markante Ausstellungszentrum um den Ehrenhof nördlich der Altstadt geschaffen (Jakobswege 2010).

Seinerzeit diente beispielsweise die nach 1900 entstandene große Düsseldorfer Rheinuferpromenade zwar vorrangig dem Hochwasserschutz, war zugleich aber auch bereits ein durchaus beabsichtigter Ausweis einer nunmehr mit gehörigem Selbstbewusstsein und Stolz verbundenen Eigendarstellung der Stadt. Die Einwohnerzahl Düsseldorfs stieg von 40.400 im Jahr 1850 auf über 400.000 im Jahr 1913 an und 1912 wurden in einer Städtebauausstellung bereits optimistische Pläne für eine Millionenstadt Düsseldorf vorgelegt (Groten u.a. 2006).

Der Verkehrsflughafen wurde am 19. April 1927 im Bereich von bereits länger genutzten Flugfeldern an der Golzheimer Heide eröffnet.

Landeshauptstadt NRW, aktuelle Entwicklung

Der Zweite Weltkrieg hatte eine weitgehende Zerstörung des inneren Stadtgebiets zur Folge.

Nach dem am 21. Juni 1946 gefallenen Entschluss zur Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen aus Teilen des Rheinlands, Westfalen und Lippe, fiel bereits um den 17. bis 20. Juli 1946 in Abstimmung des Alliierten Kontrollrats in Berlin mit dem britischen Militärgouvernement die gemeinsame Entscheidung, dass Düsseldorf Hauptstadt des neuen Landes NRW werden sollte. Neben der „Regierungserfahrung“ der Stadt aus den vorherigen Jahrhunderten gab es dafür auch rein praktische Gründe: Die britische Militärführung arbeitete schon seit geraumer Zeit in Düsseldorf und musste daher nicht umziehen, außerdem hatte Düsseldorf im Krieg deutlich weniger Zerstörungen erlitten als etwa die „ewige Konkurrentin“ Köln.

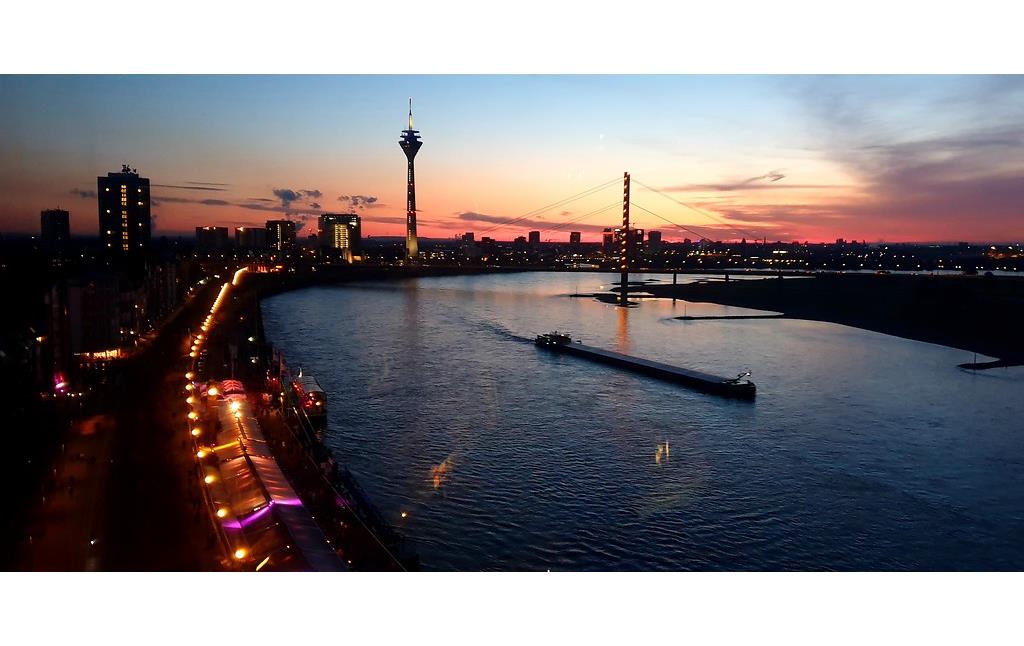

Der Wiederaufbau der 1950er-Jahre ließ Düsseldorf dann zu einem Zentrum bundesdeutscher Nachkriegsarchitektur werden. Hierbei entstanden die neuen Rheinbrücken Josef-Kardinal-Frings-Brücke (eröffnet 1951), Theodor-Heuss-Brücke (1957), Rheinkniebrücke (1969), Oberkasseler Brücke (1976), Fleher Brücke (1979) und die Hammer Eisenbahnbrücke (1987). Diesen folgte später noch die 2002 eröffnete Flughafenbrücke zwischen den beiden Nachbarstädten Düsseldorf und Meerbusch, eine Autobahnbrücke der A 44.

Die erste Strecke der Düsseldorfer Stadtbahn konnte 1981 eingeweiht werden. Die in weiten Abschnitten unterirdisch geführte Bahn verkehrt heute über die Stadtgrenzen hinaus bis in benachbarte Städte.

Der Betrieb des Flughafen konnte bereits 1949 wieder aufgenommen werden. Der heutige Düsseldorf Airport (Kennung DUS) steht beim Passagieraufkommen in Deutschland hinter Frankfurt, München und Berlin an vierter Stelle und gemessen an seinem Frachtaufkommen an neunter Stelle. Mit dem Ausbau des Flughafens und dem Bau des Geländes der neuen Messe im Norden der Stadt (1971) wuchs insbesondere die Zahl japanischer Firmen und zuletzt auch chinesischer.

Als weitere, das Bild Düsseldorfs nachhaltig verändernde städtebaulichen Projekte sind seit den 1970/80er-Jahren u.a. ab 1974 die Entwicklung des alten Düsseldorfer Hafens zum Büro-, Geschäfts- und Freizeitviertel des Medienhafens, der Neubau des Landtagsgebäudes (1981/88) und der Bau des Rheinufer-Straßentunnels (1990/93) zu nennen.

Heute gilt die Messe-, Medien-, Mode- und Kunststadt Düsseldorf national und international als bedeutende Drehscheibe des Handels, überregionale Bedeutung hat daneben (natürlich!) der Düsseldorfer Karneval. Als besondere Anziehungspunkte gelten die Altstadt als sprichwörtlich „längste Theke der Welt“ und die Einkaufsmeile auf der Königsallee, die so genannte „Kö“.

Düsseldorf auf historischen Karten

Mit Stand des Jahres 1789, also vor der Zeit der französischen Besetzung (1794-1814/15), findet sich die Stadt Düsseldorf auf der Karte der politischen und administrativen Eintheilung der heutigen preussischen Rheinprovinz für das Jahr 1789 im Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz von Wilhelm Fabricius als Hauptort des gleichnamigen bergischen Amts ausgewiesen (vgl. Abb., hier Blatt I Kleve-Düsseldorf und Blatt II Elberfeld-Essen, 1894). Umrahmt wird das Gebiet von Nord nach Süd von den benachbarten Ämtern des Herzogtums Berg Angermund, Mettmann, Solingen und Monheim.

Die Hauptstadt selbst wird hier noch auf ihren ursprünglichen Kern reduziert dargestellt, spätere Stadtteile sind im Umfeld noch eigenständig verzeichnet, während etwa die beiden erst 1909 eingemeindeten Orte Ober- und Niederkassel auf der linken Rheinseite zum Kurkölnischen Amt Linn und Uerdingen gehören.

Einzig die dem bereits seit 1394 zu Düsseldorf gehörenden Kirchspiel Hamm zugerechnete „Schanz“, die Düsseldorfer Schanze, liegt auf der 1789er-Karte auf der anderen Rheinseite. In den Erläuterungen wird sie mit „Düsseld. Schanze (Neuss)“ und einer Gemarkungsgröße von „ca. 385“ Hektar angeführt (Fabricius 1898, S. 313, Nr. 163a).

Auf den hier unter den Kartenansichten gezeigten Blättern der Topographischen Aufnahme der Rheinlande (1801-1828) ist die Kernstadt Düsseldorfs mit einer Fläche von rund 65 Hektar (650.000 Quadratmeter) eingezeichnet, hier aber bereits umgeben von weiteren etwa 120-130 Hektar besiedelter Fläche im Bereich der heutigen Stadtteile Pempelfort und Stadtmitte.

Ein ähnliches Bild bietet das jüngere Werk der zwischen 1836 und 1850 erarbeiteten Preußischen Uraufnahme, hier nun mit einem noch zaghaften Wachstum in Richtung Süden nach der seinerzeitigen Neustadt und Unterbilk.

Die Karten der Preußischen Neuaufnahme (1891-1912) lassen dann das in den vorherigen Jahrzehnten erfolgte, geradezu explosive Wachstum der Stadt ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erkennen. So sind etwa Derensdorf, Flingern und Oberbilk bereits fast vollständig in der Kernstadt aufgegangen.

In den wiederum wenige Jahrzehnte jüngeren topographischen Karten der TK 1936-1945 sind die früher noch selbständigen Orte dann bereits nicht mehr eigens auszumachen.

Düsseldorfer Stadtwappen

Das Wappen der Stadt Düsseldorf zeigt mit dem einen Schiffsanker haltenden „Bergischen Löwen“ das Wappentier der Grafen und Herzöge von Berg.

Die Blasonierung (Wappenbeschreibung) lautet nach dem Archivar und Heraldiker Otto Johannes Gotthilf Erich Korn (1898-1955): „Im silbernen Schilde der aufgerichtete, doppelgeschwänzte, blaugekrönte und -bewehrte rote Löwe der Herzöge von Berg, der einen gesenkten blauen Anker in seinen Pranken hält.“.

Davon abweichend der Archivar und Heraldiker Rolf Nagel (*1938): „In Silber ein blaugekrönter, -gezungter und -bewehrter zwiegeschwänzter roter Löwe, einen gesenkten blauen Anker in den Pranken.“

In den Wappenbegründungen wird angeführt, dass das zugleich mit der Stadterhebung entstandene ursprüngliche Wappen Düsseldorfs zunächst nur den Anker zeigte. Dieser weist auf die Beziehungen der mittelalterlichen Stadt und ihrer Bürgerschaft zum Rhein, zur dortigen Schifffahrt, dem Fährwesen und dem Fischfang hin. Schon von 1302 an zeigen private Schöffensiegel das Bild des dem damaligen Stadtwappen entnommenen Ankers.

Zum Ende des 17. Jahrhunderts trat ein weiteres, wohl bereits seit Mitte des 16. Jahrhunderts auf Anordnung der bergischen Herzöge verwendetes Wappen mit deren Wappentier auf. Dieses war dem Siegel des Düsseldorfer Schöffenkollegiums von 1555 nachgebildet und zeigt nun den Bergischen Löwen mit dem Anker in seinen Pranken.

Der zweigeschwänzte Löwe hat seinen Ursprung vermutlich als Symbol einer Doppelherrschaft bei den Herzögen aus dem Hause Limburg im Bereich der heutigen Niederlande und Belgien, die 1214 auch Grafen von Luxemburg wurden. Durch die 1217 erfolgte Heirat Heinrichs VI. von Limburg (um 1200-1249) mit der bergischen Erbin Irmgard (vor 1204-1248/49) erlangte Heinrich nach einem von 1218 bis 1225 andauernden Erbstreit die Herrschaft über die damalige Grafschaft Berg. Die älteste Abbildung des doppelschwänzigen Löwen für Berg findet sich auf einem Siegel des zwischen 1308 und 1348 amtierenden Grafen Adolf VI. vom 6. Juli 1308.

Nachdem sich dieses Wappen mit einigen Abwandlungen im 18. Jahrhundert durchgesetzt hatte, wurde es 1938 von dem Heraldiker Otto Hupp (1859-1949) von späteren Zutaten befreit und seine heute gebräuchlichen und offiziellen Form festgelegt. Der nach heraldisch rechts - in der Ansicht nach links - blickende rote Löwe, findet sich heute in zahlreichen Wappen bergischer Städte und Kreise wieder.

Im Jahr 2002 schuf die Stadt ein von den offiziellen Stadtfarben abweichendes Wappenzeichen, das ohne weitere Genehmigung genutzt werden kann: „In rot-weiß geteiltem Schild ein silberner (weißer) zweigeschwänzter, aufgerichteter silbernbekrönter und bewehrter Löwe mit gesenktem schwarzen Anker in den Pranken.“ (vgl. Abb.; www.duesseldorf.de, Stadtwappen)

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2024)

Quellen

- Vorarbeiten von Jan Spiegelberg, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V., 2016.

- Vorarbeiten durch den LVR-Fachbereich Regionale Kulturarbeit, Abteilung Landschaftliche Kulturpflege, 2016.

Internet

www.duesseldorf.de: Landeshauptstadt Düsseldorf (abgerufen 26.09.2024)

www.duesseldorf.de: Zur Stadtgeschichte Düsseldorfs (abgerufen 26.09.2024)

www.rheinische-geschichte.lvr.de: Herzogtum Berg (Text Ulrike Holdt, abgerufen 02.10.2024)

www.rheinische-geschichte.lvr.de: Stadt Düsseldorf (Text Clemens von Looz-Corswarem, abgerufen 14.10.2024)

de.wikipedia.org: Düsseldorf (abgerufen 26.09.2024)

de.wikipedia.org: Wappen Düsseldorfs (abgerufen 26.09.2024)

www.duesseldorf.de: Düsseldorfer Stadtwappen (abgerufen 26.09.2024)

www.lvr.de: Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan Düsseldorf (abgerufen 26.09.2024)