Als separate Objektgruppe sind historische Motorsportanlagen dargestellt, von denen sich einige im Bereich von Köln und Umgebung befinden (oder befanden).

„Die Wiege des Motorenbaus stand in Köln“

Vom Rad zu den ersten „Auto-Mobilen“

Otto und Diesel – der moderne Verbrennungsmotor

Die Anfänge des Fahrzeugbaus in Köln

Die großen Konzerne: Citroën, Ford, Renault und Toyota

Rennsport: Kremer Racing und GELO Racing Team

Quellen, Internet und Literatur

„Die Wiege des Motorenbaus stand in Köln“

– so der Wirtschaftshistoriker Ulrich S. Soénius mit Blick auf den Beginn der allgemeinen Motorisierung (Wilhelm 2008, S. 41), also den Prozess der zunehmenden Verwendung von Motorkraft zum Ende des 19. Jahrhunderts. Vor allem das moderne Automobil, dessen Geburtsjahr mit Carl Benz‘ Patent-Motorwagen allgemein auf das Jahr 1886 datiert wird, beschleunigte diese Entwicklung nochmals.

Unabdingbare Grundlage dafür war aber nicht zuletzt auch der in Köln von Nikolaus Otto bereits in den 1860er-Jahren entwickelte Verbrennungsmotor. In der Domstadt wurden bereits vor weit über 100 Jahren Hybrid-Fahrzeuge hergestellt, die mit benzin-elektrischer Technik angetrieben wurden.

Vom Rad zu den ersten „Auto-Mobilen“

Der Begriff Automobil leitet sich vom griechischen Wort autós (= selbst) und dem lateinischen mobilis (= beweglich) ab.

Neben dem um etwa 5000 v. Chr. als Töpferscheibe erfundenen Rad, das dann rund 1000 Jahre später an ersten Karren auch für Transportaufgaben genutzt wurde, stellte vor allem der Antrieb für selbstfahrende Wagen die Tüftler und Erfinder vor Herausforderungen, um die frühen Muskelkraft-, Segel- und Windwagen zu ersetzen. So skizzierte bereits das Universalgenie Leonardo da Vinci (1452-1519) um 1490 ein Panzerfahrzeug mit mechanischem Aufziehantrieb – leider baute er dieses jedoch nicht.

Im Jahr 1769 stellte der französischer Offizier und Erfinder Nicholas Joseph Cugnot (1725-1804) mit seinem Fardier das frühest bezeugte Automobil vor. Der erste „in sich“ bewegte Wagen war als Kanonen-Transporter für die Artillerie entwickelt worden und führte eine Dampfmaschine als Antrieb mit. Dem rund vier Tonnen schweren und maximal 4,5 km/h schnellen Wagen war allerdings ebenso wenig ein nachhaltiger Erfolg beschrieben wie den nachfolgend verbesserten Dampfwagen des 19. Jahrhunderts oder den ersten elektrisch betriebenen Fahrzeugen – darunter das ab 1881 gebaute Motor-Dreirad Trouvé Tricycle des französischen Erfinders Gustave Trouvé (1839-1902) und das von dem deutschen Erfinder Andreas Flocken (1845-1913) im Jahr 1888 präsentierte erste vierrädrige Elektroauto, der Flocken Elektrowagen.

Der englische Erfinder Samuel Brown († 1849) brachte 1826 ein Fahrzeug mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor auf die Straße, allerdings verhinderte der zum Betrieb nötige große Aufwand der Versorgung mit Gas eine weitere Anwendung.

Unabdingbare technische Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg des Automobils war also ein belastbarer, kompakter, leichtlaufender, langlebiger und verbrauchsarmer Verbrennungsmotor.

Ein neuartiger Gasverbrennungsmotor des französischen Ingenieurs Jean Joseph Étienne Lenoir (1822-1900) gelangte 1860 mit dem Hippomobile auf die Straßen von Paris und Umland. Obgleich sich die Lenoir-Motoren für stationäre Anwendungen gut verkauften, blieb das Fahrzeug jedoch ein Einzelstück.

Otto und Diesel – der moderne Verbrennungsmotor

Als nachhaltig und wirkmächtig sind aus heutiger Sicht vor allem zwei Erfindungen zu nennen:

- Der in den 1860/70ern vorrangig in Köln entwickelte „atmosphärische Gasmotor“ von Nikolaus August Otto (1832-1891). Aufgrund seines ungleichen Funktionsprinzips ist der als Flugkolbenmotor konstruierte „atmosphärische Gasmotor“ streng genommen von seiner Weiterentwicklung, dem später auch „Ottomotor“ genannten Benzin-Verbrennungsmotor, zu unterscheiden. Dieser etablierte sich als Zwei- und Viertakter rasch im Fahrzeugbau. Mit dem 1933 patentierten „Rotationskolbenmotor“ geht eine eigenständige Entwicklungslinie auf den Erfinder Felix Heinrich Wankel (1902-1988) zurück.

- Der 1892/93 von Rudolf Diesel (1858-1913) in Berlin zum Patent angemeldete „Verbrennungsmotor mit Kompressionszündung“. Der „Dieselmotor“ fand zunächst vor allem in Nutzfahrzeugen, Lastwagen und der Landwirtschaft Verwendung, bevor er erstmals 1936 auch in Personenkraftwagen eingesetzt wurde.

Während Nikolaus Otto bereits in den 1860ern bei seinen Kölner Verbrennungsmotor-Experimenten konkret auch an die „Fortbewegung von Gefährten auf Landstraßen“ dachte, also bereits so etwas wie ein Automobil im Sinn hatte, waren andere Zeitgenossen diesbezüglich noch deutlich skeptischer: Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. konstatierte um 1900 „Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung.“ und selbst ein Gottlieb Daimler (1834-1900) prophezeite „Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten – allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren.“

Die Entwicklung sollte dann schließlich doch etwas anders verlaufen. Unter anderem ausgehend von Köln…

Das Geschichtsprojekt „Altes Köln“ nennt bereits für das Jahr 1909 die stolze Zahl von insgesamt 640 in der Domstadt vergebenen Kraftfahrzeug-Kennzeichen, darunter alleine 288 Wagen, die laut ihrer Zulassung „für Luxus-, Vergnügungs- und Sportszwecke“ genutzt wurden (vgl. altes-koeln.de und Deutsches Automobil-Adreßbuch 1909).

Die Anfänge des Fahrzeugbaus in Köln

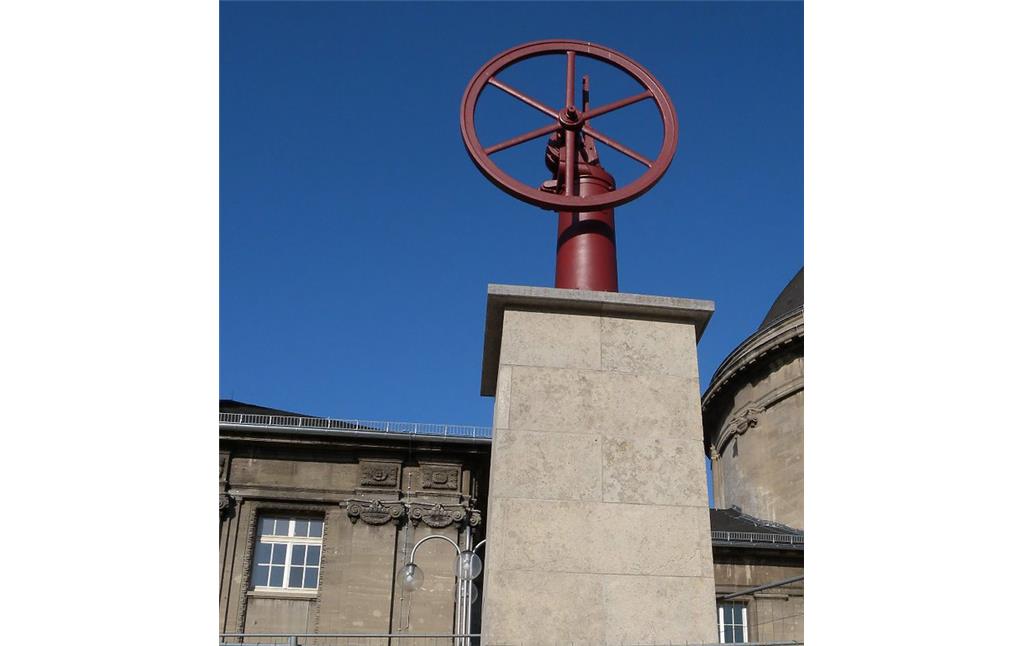

Auf Otto und seinen Geschäftspartner Eugen Langen (1833-1895) geht die bereits im Jahr 1864 hinter dem Bahnhof der „Autostadt Köln“ (Arens 2016) gegründete Firma N. A. Otto & Cie zurück – die Vorgängerin der später auf der anderen Rheinseite tätigen Gasmotorenfabrik Deutz A.G. und heutigen Deutz AG.

Hier waren später weitere Pioniere des Automobilbaus wie Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach und Ettore Bugatti tätig. Eher nebenher „erfand“ Daimler während seiner Kölner Zeit mit dem Mercedes-Stern eines der heute bekanntesten Markenzeichen der Welt.

Ein erster Kraftwagen erschien bereits 1877 auf den Straßen der Domstadt - es handelte sich um einen von dem Maschinenbaumeister Adam Scherer konstruierten und mit Kohle betriebenen Dampfwagen, von keine Abbildungen erhalten sind. Die ersten drei Fahrzeuge, die Köln mit Petrol-Verbrennungsmotoren nach dem Prinzip von N. A. Otto fuhren, waren Motorwagen von Benz & Co.: Im Jahr 1888 ein Fahrzeug des Papiergroßhändlers Georg Albach, daneben ein Automobil des Kommerzienrats und Schokoladefabrikanten Heinrich Stollwerck und ab 1894 ein Benzscher Zweisitzer im Besitz des vorgenannten Adam Scherer - übernommen von einem Bonner Fabrikbesitzer und damit zugleich der erste Gebrauchtwagen (Mikloweit 2002, S. 22-23).

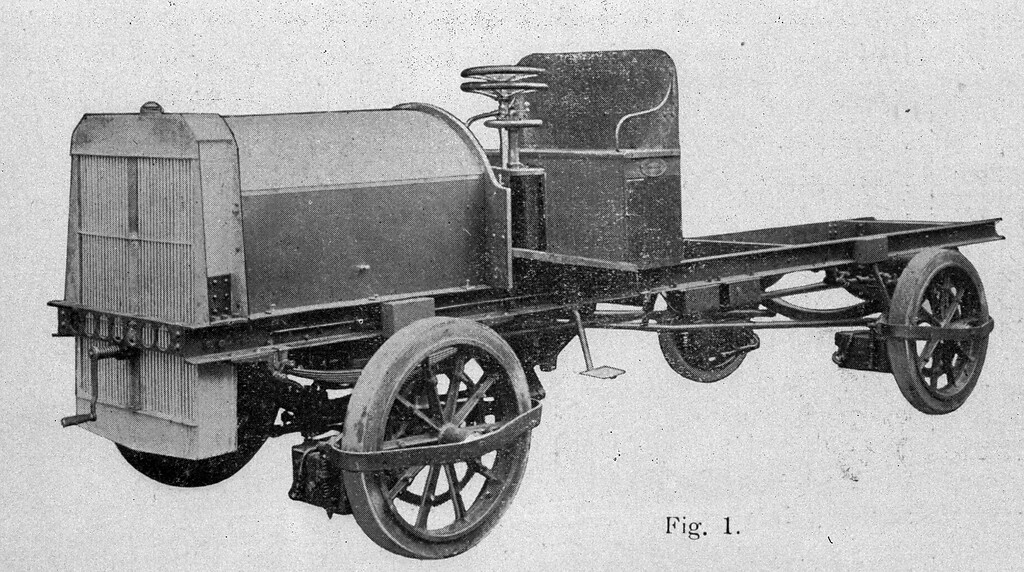

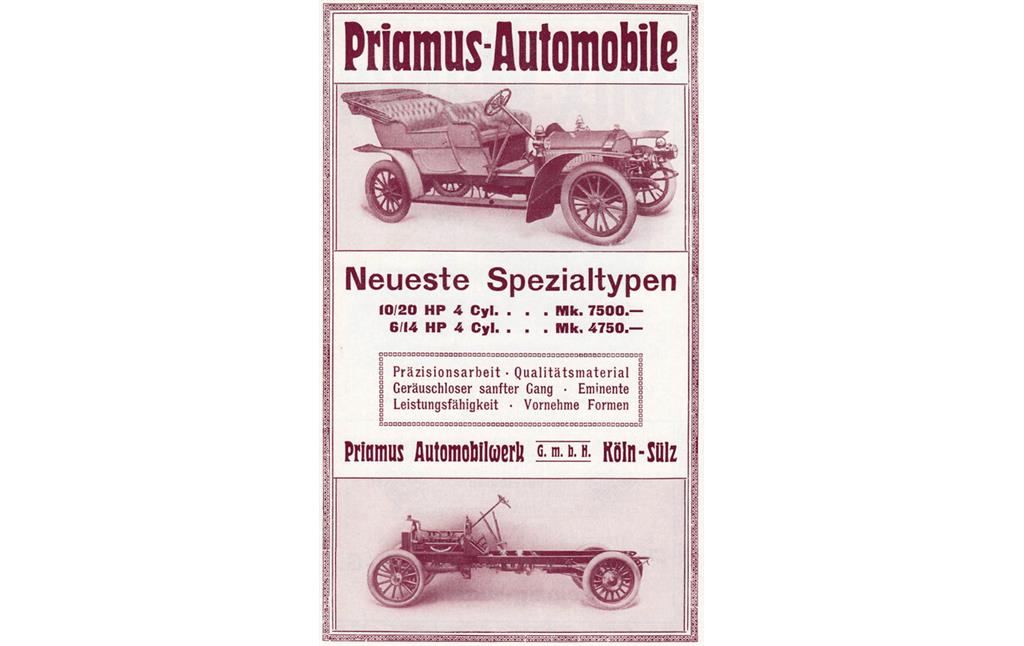

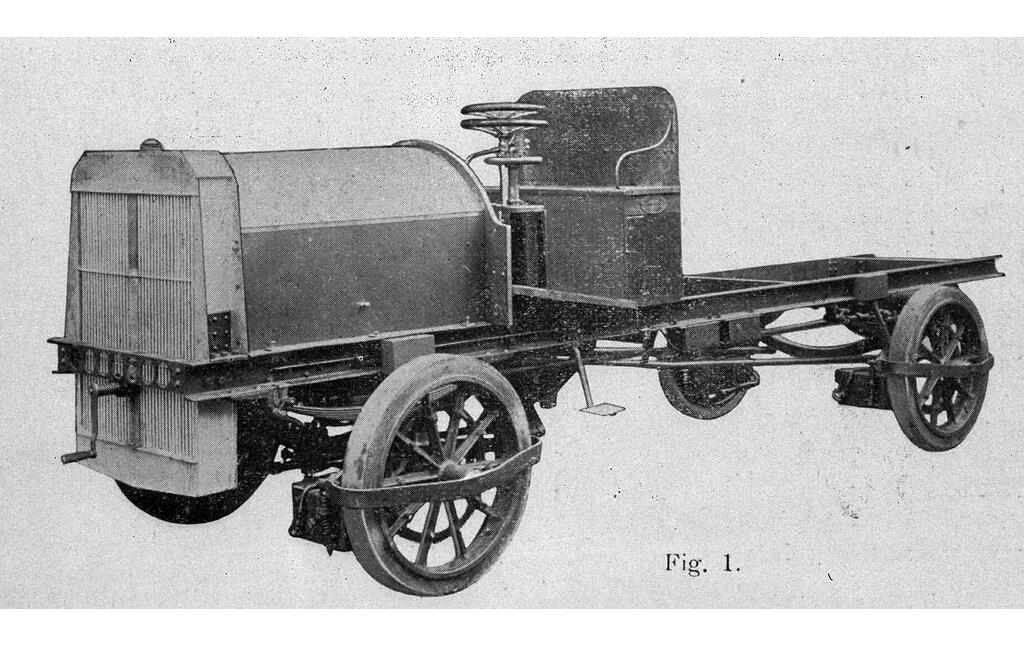

Rudolf Hagen fertigte ab 1895 in Müngersdorf die ersten Kölner Autos und Lastenmobile als Einzelanfertigungen. Als erstes Kölner Autowerk entstanden 1897 die späteren Priamus-Werke als Kölner Motorwagen-Fabrik GmbH in Sülz. August Horch (1868-1951) gründete 1899 in Ehrenfeld das Unternehmen Horch & Cie (eine Vorgängerfirma der heutigen Audi AG), in dessen unmittelbarer Nachbarschaft man bei der Helios Automobilbau AG seit 1898 Fahr- und Flugzeuge als Erzeugnisse der Delfosse Motorrad-, Flugzeug- & Motorenbau herstellte sowie in der Motorlastwagenfabrik Rudolf Hagen & Cie. GmbH von 1903 bis 1926 Lastkraft- und Kleinwagen.

Bis in die 1920er-Jahre entstanden in Köln weitere Unternehmen, die sich aber meist nicht lange auf dem Markt halten konnten, darunter die Köln Lindenthaler Metallwerke AG (KLM Werke), die Fahrräder, Motorrräder und Autos der Marke „Allright“ fertigte, die seit 1896 in Klettenberg beheimatete Cito-Fahrradwerke A.-G., die auch Motorräder und Automobile herstellte, ab 1913/16 das für Horch, Ford, Citroën, Opel und Borgward tätige Braunsfelder Karosseriebauunternehmen Karl Deutsch GmbH, ab 1922 der Hersteller Kölner Motorrad- & Maschinenfabrik Franz Becker (K.M.B. / KMB) und seit 1924 in Kalk die Firma Imperia-Werk, Motorradbau GmbH mit ihrer Motorradmarke „Imperia“.

In Westhoven befand sich von 1918 bis 1928 ein Montagebetrieb des Fahrzeug- und zeitweise sogar Flugzeugbauers Mannesmann-MULAG AG, auf dessen Gelände anschließend bis 1958 der kanadische Hersteller Massey-Harris bzw. Massey Ferguson Landmaschinen, Mähdrescher und Traktoren baute.

Die großen Konzerne: Citroën, Ford, Renault und Toyota

Als erster der heute noch bedeutenden Automobilkonzerne hatte der französische Hersteller Citroën bereits 1927 ein Montagewerk in Poll errichtet und baute dort bis 1940 unter anderem seine so genannten „Gangsterlimousinen“ Traction Avant. Seit den 1950ern ist Köln wieder Sitz der deutschen Citroën-Zentrale, seitdem aber ohne Fahrzeugproduktion.

Ford Deutschland fertigt seit 1931 Kraftfahrzeuge in Niehl; vor allem wegen der Fordwerke gilt der Stadtteil heute als wichtigster Industrie- und Gewerbeschwerpunkt Kölns.

Auch der deutsche Hauptsitz des nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 in Baden-Baden neu gestarteten französischen Automobilherstellers Renault befand sich ab 1954 in Köln und wechselte dann 1959 ins nahe Brühl im Rhein-Erft-Kreis, wo die Renault Deutschland AG auf einem 200.000 m2 großen Gelände in Vochem eine neue Hauptverwaltung bezog (einzig die Vermögensverwaltung verblieb in der Domstadt). Im April 2022 wurde bekannt, dass der Unternehmenssitz wieder nach Köln-Mülheim in das dort entstehende Stadtquartier I/D Cologne auf dem ehemaligen Güterbahnhof- Gelände neben der Drahtseilfabrik Felten & Guilleaume verlegt werden soll.

Bereits seit 1970 beherbergt Köln mit Toyota auch die „wertvollste Automarke der Welt“. Der japanische Hersteller fertigt zwar keine Fahrzeuge in der Domstadt, hat aber in Marsdorf seinen zentralen Sitz in Deutschland bezogen.

Ergänzend sei hier noch erwähnt, dass die 1972 als Mazda Motors Deutschland GmbH in Hilden begründete deutsche Zentrale des japanischen Automobilherstellers Mazda Motor Corporation seit um 1989/92 als nunmehr Mazda Motor Europe ihren Sitz im unmittelbar an Köln angrenzenden Leverkusen-Hitdorf hat.

Rennsport: Kremer Racing und GELO Racing Team

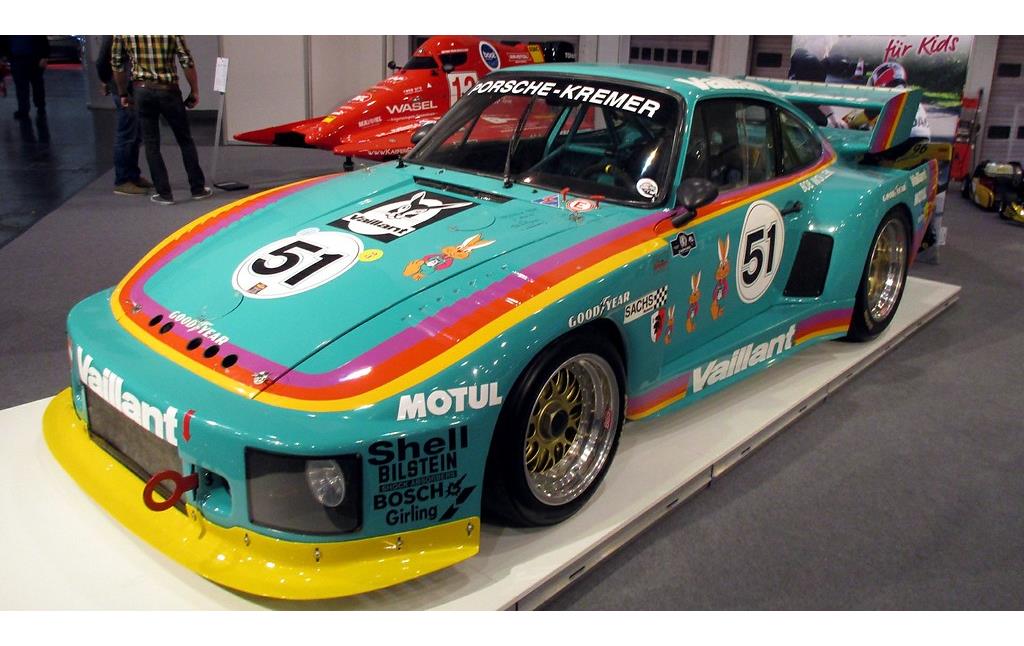

Neben zahlreichen weiteren Firmen, die als Teileentwickler oder Zulieferer von Fahrzeugproduktionen in Köln tätig waren oder sind, ist hier noch das 1962 von den Brüdern Erwin und Manfred Kremer gegründete Motorsport-Team Kremer Racing mit seinen eigenen Rennfahrzeug-Entwicklungen zu nennen. Die Kremers wiederum standen in den 1970ern in teils erbitterter Konkurrenz zu dem ebenfalls in der Domstadt ansässigen GELO Racing Team des schillernden Unternehmers und Rennfahrers Georg Loos.

An die Motorsporterfolge von Kremer und GELO knüpfte in den 1990ern das in Leverkusen-Bürrig ansässige Porsche-Kundenteam Roock Racing an.

(Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig, 2019/2025)

Quellen

- Meilensteine der Auto-Entwicklung, in: Auto-Bild Klassik, Nr. 2/2019, S. 14.

- Informationstafeln in der Ausstellung des automobilen Dienstleistungszentrums Motorworld Köln – Rheinland (Stand 30.08.2019).

Internet

www.stadt-koeln.de: Wirtschaft (abgerufen 09.01.2019)

www.koeln.de: Wirtschaft in Köln (abgerufen 09.01.2019)

altes-koeln.de: Kölner Kraftfahrzeugbesitzer 1909 (abgerufen 16.06.2023)

www.kremer-racing.eu: E & M Kremer GmbH Köln (abgerufen 10.01.2019)

de.wikipedia.org: Wirtschaft Kölns, Fahrzeugbau (abgerufen 09.01.2019)

de.wikipedia.org: Verbrennungsmotor (abgerufen 10.01.2019)

de.wikipedia.org: Nicholas Cugnot (abgerufen 21.01.2019)

de.wikipedia.org: Dampfwagen (abgerufen 21.01.2019)

de.wikipedia.org: Gustave Trouvé (abgerufen 21.01.2019)

de.wikipedia.org: Trouvé Tricycle (abgerufen 21.01.2019)

de.wikipedia.org: Andreas Flocken (abgerufen 21.01.2019)

de.wikipedia.org: Flocken-Elektrowagen (abgerufen 21.01.2019)

de.wikipedia.org: Samuel Brown (abgerufen 21.01.2019)

de.wikipedia.org: Étienne Lenoir (abgerufen 21.01.2019)

de.wikipedia.org: Hippomobile (abgerufen 21.01.2019)