Firmengründung und Firmengeschichte

Hersteller von Hybrid-Fahrzeugen

Ende des Unternehmens

Lage und Objektgeometrie

Quellen, Internet, Literatur

Firmengründung und Firmengeschichte

Das Unternehmen geht auf den in Frankfurt am Main geborenen Elektroingenieur und Unternehmer Ernst Heinrich Geist (1860-1928, vereinzelt auch Heinrich Ernst benannt) zurück, der zuvor bei der Ehrenfelder Helios AG tätig war (König 1995). Geists 1890 unter der Anschrift Höningerweg 133 gegründete eigene Firma stellte zunächst Dynamomaschinen her, ferner Transformatoren für Gleich-, Wechsel- und Drehspannung. Mit Elektromotoren beliefert wurde unter anderem auch die Kölner Wagenfabrik Heinrich Scheele, die bereits seit 1898 Elektrofahrzeuge herstellte. Die Kölner Firmen Geist, Scheele und die Accumulatorenfabrik Hagen gehörten seinerzeit zu den deutschen Elektromobilbau-Pionieren.

Bereits im Jahr 1900 waren 62 Mitarbeiter bei Geist beschäftigt; für diese entstanden „aus sozialer Einstellung zur Belegschaft fünf Wohnhäuser am Höninger Weg“ (Mikloweit 2002).

Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft mit 500.000 Mark Geschäftskapital erfolgte zum 12. Februar 1901. Der Bilanzgewinn der AG im ersten Jahr betrug 41.394,66 Mark. 1905 wurde das Kapital auf 750.000 Mark und 1907 nochmals auf 1.100.000 Mark erhöht. Wegen der allgemeinen „Geschäftsunlust“ des Folgejahres musste das Aktienkapital 1908 im Verhältnis 2:1 zusammengelegt werden, wurde aber gleichzeitig wieder auf 812.000 Mark erhöht (ebd.).

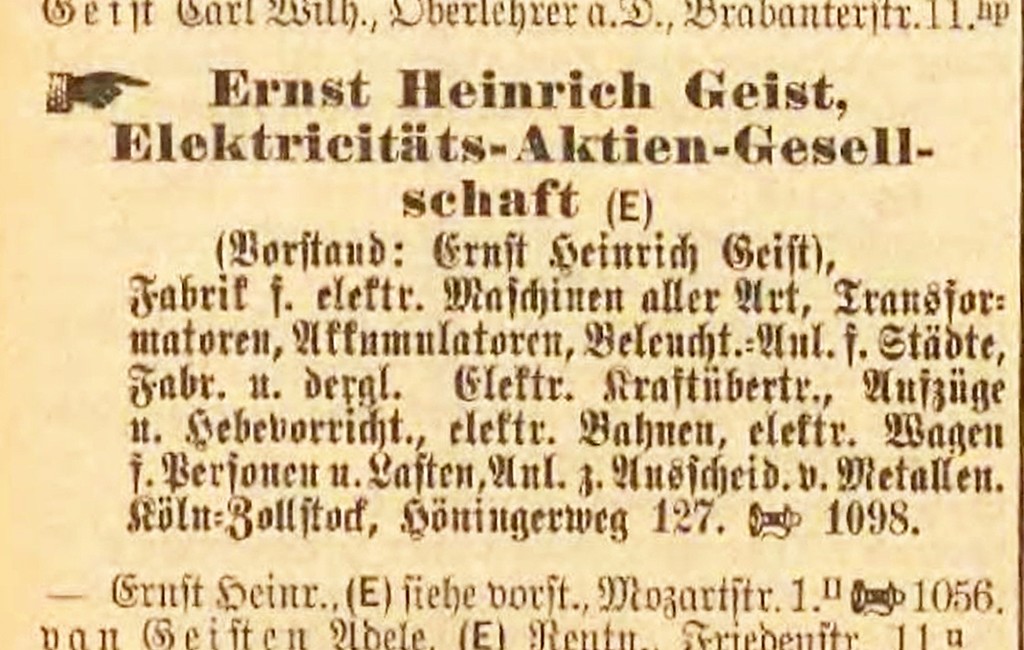

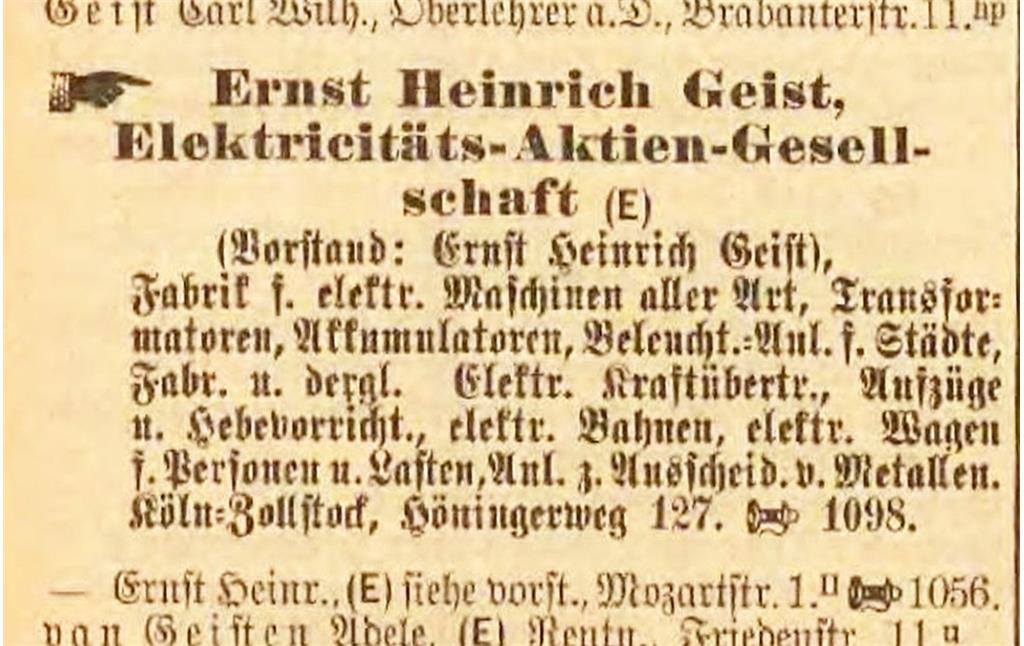

Der Eintrag der Firma im Kölner Adressbuch von 1906 nennt ein weitumfassendes Spektrum von Tätigkeitsfeldern der AG (zitiert nach von Greven 1906; E = Eigentümer, II = zweiter Stock, die abschließende Nummer ist die der Fernsprechverbindung):

Ernst Heinrich Geist, Elektricitäts-Aktien-Gesellschaft (E)

(Vorstand: Ernst Heinrich Geist),

Fabrik f. elektr. Maschinen aller Art, Transformatoren, Akkumulatoren,

Beleucht.=Anl. f. Städte, Fabr. u. dergl. Elektr. Kraftübertr. Aufzüge u. Hebevorricht.,

elektr. Bahnen, elektr. Wagen f. Personen u. Lasten, Anl. z. Ausscheid. v. Metallen.

Köln=Zollstock, Höningerweg 127. 1098.

(Vorstand: Ernst Heinrich Geist),

Fabrik f. elektr. Maschinen aller Art, Transformatoren, Akkumulatoren,

Beleucht.=Anl. f. Städte, Fabr. u. dergl. Elektr. Kraftübertr. Aufzüge u. Hebevorricht.,

elektr. Bahnen, elektr. Wagen f. Personen u. Lasten, Anl. z. Ausscheid. v. Metallen.

Köln=Zollstock, Höningerweg 127. 1098.

Und gleich in der Folgezeile findet sich Geists privater Adresseintrag (im heutigen Stadtteil Neustadt-Süd gelegen):

- Ernst Heinr., (E), siehe vorst., Mozartstr. 1.II. 1056.

Unter den von dem Geschichtsprojekt „Altes Köln“ für das Jahr 1909 aufgelisteten, insgesamt 640 in der Domstadt vergebenen Kraftfahrzeug-Kennzeichen, sind zwei „LW. - Lastwagen“ auf die Firma „Geist, Ernst Heinr., Akt.-Ges., Höningerweg 127“ zugelassen sowie ein „LxW. - Wagen für Luxus-, Vergnügungs- und Sportszwecke“ offenbar privat auf Ernst H. Geist (vgl. altes-koeln.de, nach Automobil-Adreßbuch 1909).

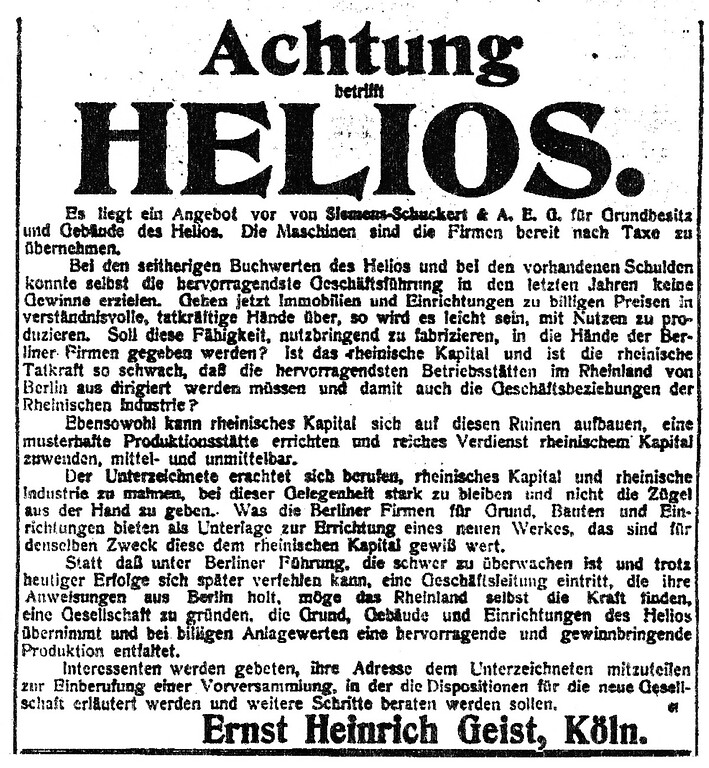

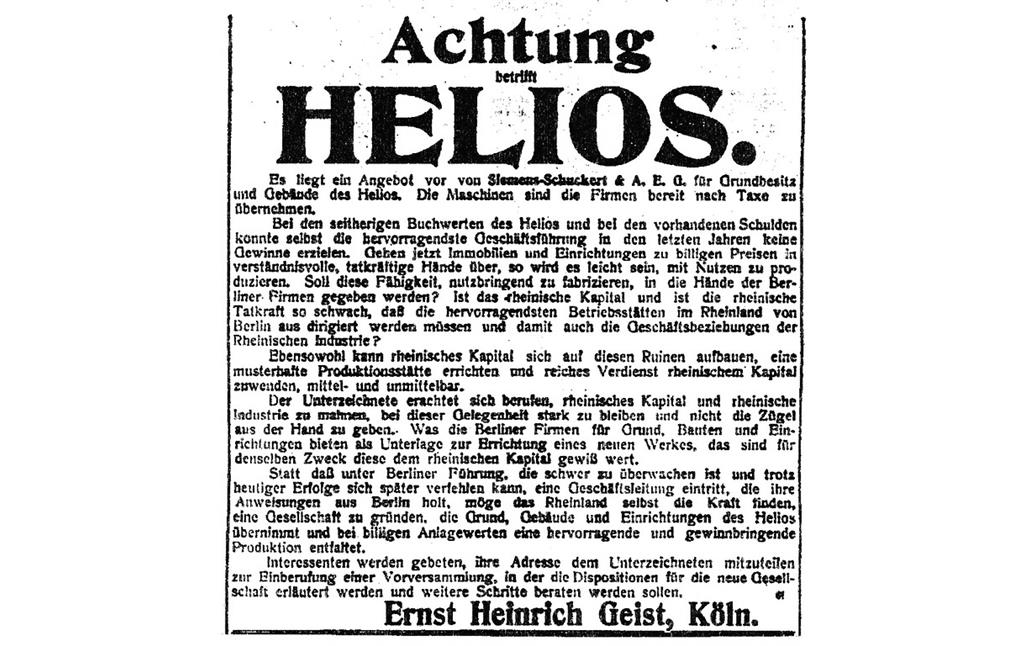

Nach der 1904 erfolgten Übernahme der Elektro-Sparte des örtlichen Konkurrenten Helios AG durch Siemens und AEG, betreiben diese ab 1905 die dortige Liquidation. Damit war Geist „die einzige Kölner Elektromaschinenfabrik und konnte daher seinen Geschäftsumfang vergrößern“ (Mikloweit 2002). Zugleich warb Heinrich Geist dafür, die Immobilien, Einrichtungen und Maschinen von Helios nicht in Hände der „schwer zu überwachenden“ Berliner Firmen zu geben. Mit Anzeigen warb Geist für die Gründung einer rheinischen Übernahmegesellschaft für Helios (vgl. Abb.): „... das rheinische Kapital [kann] sich auf diesen Ruinen aufbauen, eine musterhafte Produktionsstätte errichten und reiches Verdienst rheinischem Kapital zuwenden.“

Seinerzeit erwarb die Geist AG einige Patente, nahm dafür aber gleichzeitig auch hohe Anleihen auf. Bis 1906 erfolgte eine Verdopplung der Arbeiterzahl auf rund 130 Beschäftigte, die überwiegend im Automobilbau tätig waren. Über eine neu errichtete Betriebsstätte im Höningerweg 127 konnte der Grundbesitz auf nunmehr 15.000 Quadratmeter vergrößert werden.

Hersteller von Hybrid-Fahrzeugen

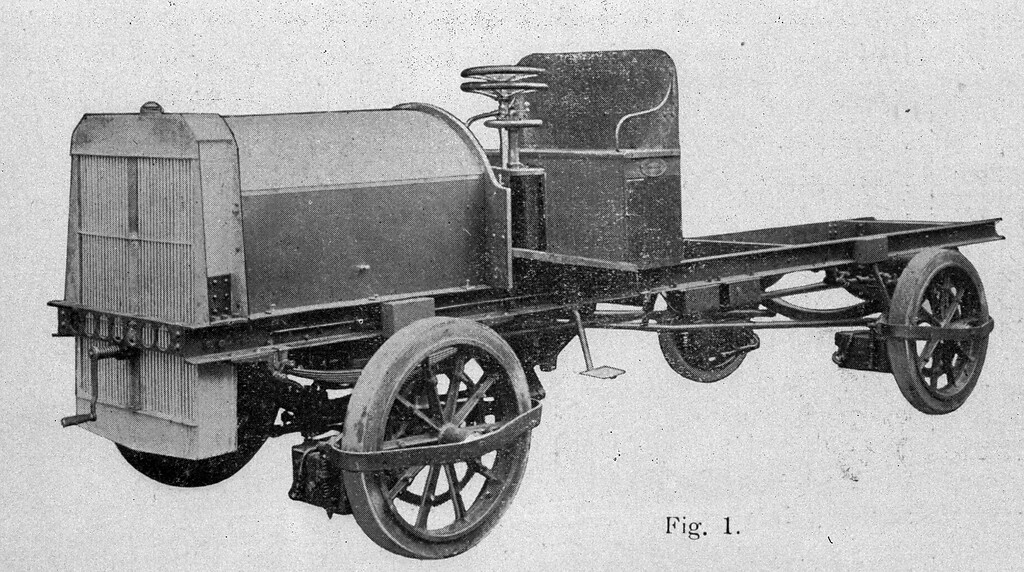

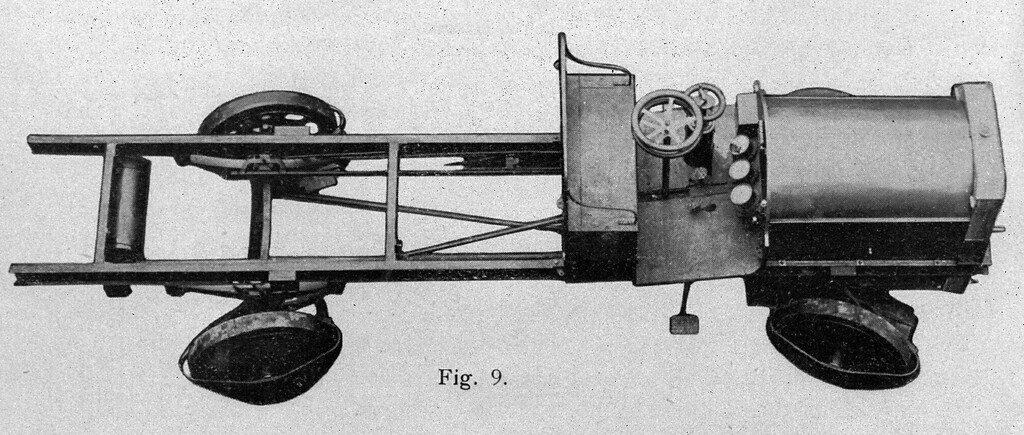

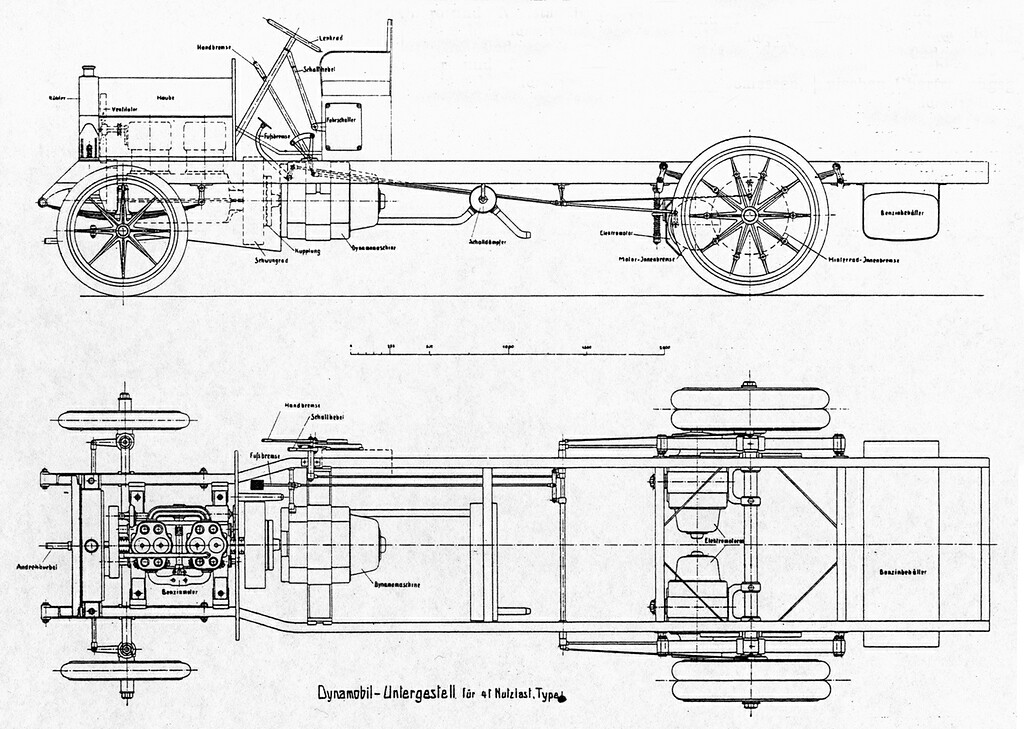

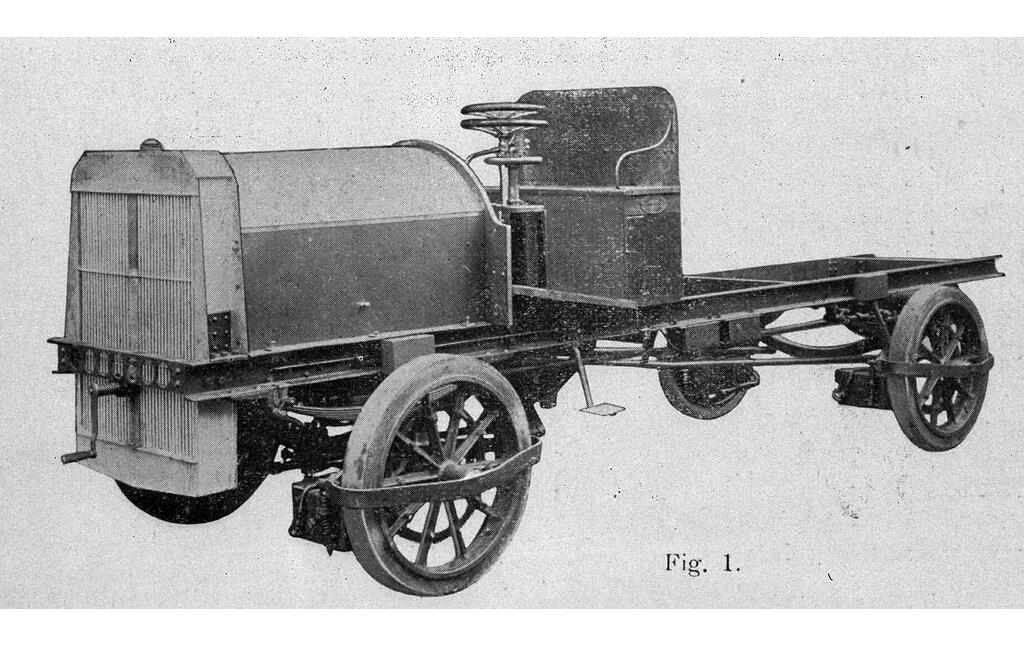

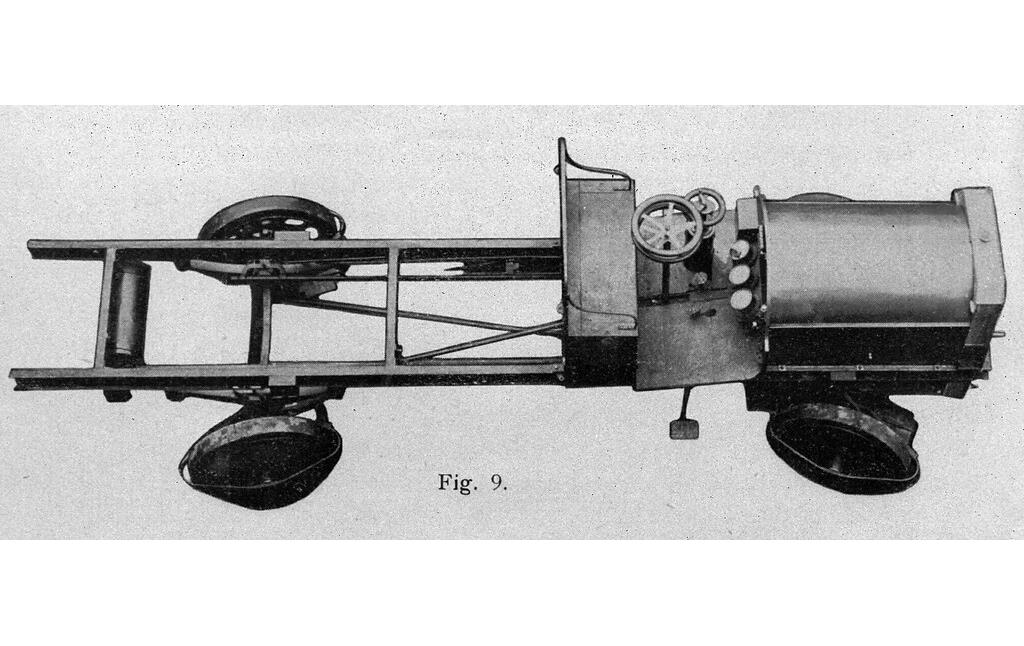

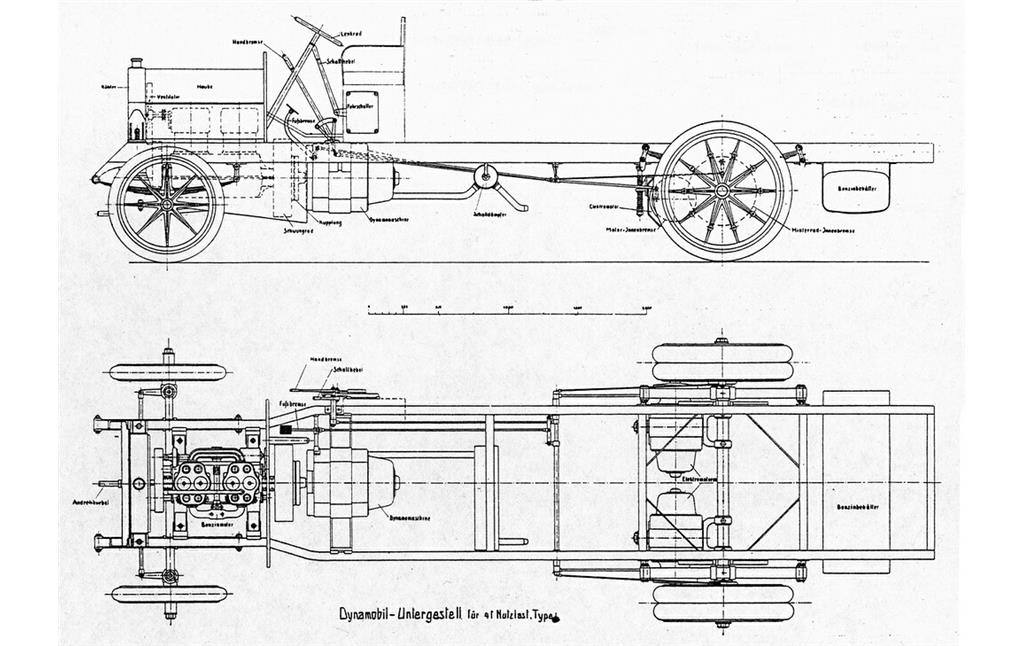

Bereits um 1899/1900 hatte man bei der E. H. Geist AG mit der Produktion von schweren lastwagenähnlichen Fahrzeugen begonnen, die mit so genannten „Gemischt-Antrieben“ (Benzin- oder Benzol- und Elektroantrieb) geliefert wurden (www.gtue-classic.de).

Über eine elastische Kupplung aus Leder trieb ein von der Aachener Stahlwarenfabrik AG (Fafnir-Werke) oder von der Berliner Firma Internationale Automobil-Zentrale Jeannin & Co. (ab 1904 Argus Motoren-Gesellschaft Jeannin & Co.) zugekaufter 28/32 PS Benzinmotor einen Dynamo mit Generator an, dessen Energie über Zahnräder an Gleichstrom-Elektromotoren an den Hinterrädern der Nutzfahrzeuge weitergeleitet wurde. Zumindest theoretisch konnten diese LKW damit vorwärts und rückwärts gleich schnell fahren!

Heinrich Geist selbst beschrieb die Vorteile seines Hybrid-Konzepts gegenüber dem reinen Elektro-Betrieb, dessen größtes Manko auch damals schon der beschränkte Aktionsradius durch die Entleerung der Batterien war: „Das Dynamobil ist wirtschaftlicher im Betrieb, denn es fährt immer mit der kleinst möglichen Umdrehungszahl des Benzinmotors ... es braucht daher nur etwa den dritten Teil des Benzins für den Tonnenkilometer. ... Es fährt stoßlos an, wechselt stoßlos die Geschwindigkeit und hält auch stoßlos.“ (zitiert nach Mikloweit 2002)

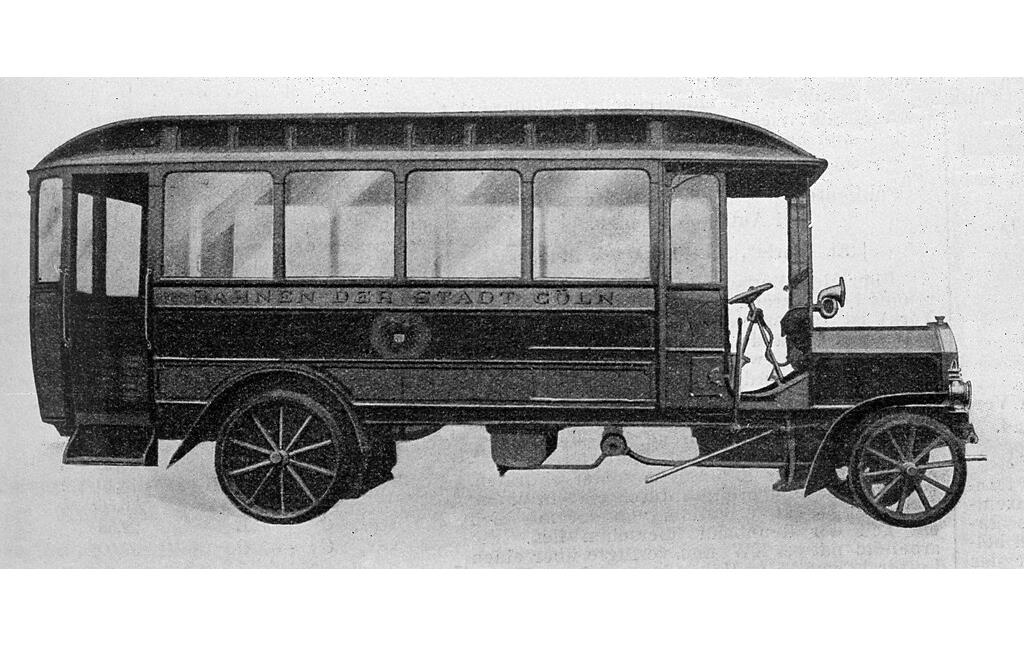

Die Lastwagen wurden zumeist unter dem Namen „Dyna-Geist“ vertrieben und verfügten zum Teil über einen Vierradantrieb. Neben zwei LKW-Modellen (Type 1 unter 4 Tonnen Nutzlast und Type 2 über 4 Tonnen Nutzlast mit Vierrad-Antrieb, -Bremse und -Lenkung) fertigte Geist auch Busse, die u.a. 1905 nach England geliefert wurden (archiv-axel-oskar-mathieu.de).

Die Geist-Werbung jener Zeit rühmte die fast unbeschränkten Einsatzmöglichkeiten des Dynamobils, wobei auch militärische Zwecke angedacht wurden (zitiert nach archiv-axel-oskar-mathieu.de):

„Seine Verwendung ist eine äußerst mannigfaltige und kann in Krieg und Frieden große Vorteile bieten. Außer als Transportmittel kann es Verwendung finden zur Lagerbeleuchtung, zur elektrischen Heizung, zum Betriebe elektrischer Kochapperate, zur Beleuchtung von Gebäuden und Baustellen, zum Betriebe von Scheinwerfern, Pumpen, Sägen, Bohrmaschinen und sonstige Kraftübertragung und zum Lichtbogenschweißen von Eisenkonstruktionen, zur Herstellung von Wasserstoff zur Knallgasschweißung und als Universalwagen für die Funkerabteilungen. Wenn auf dem Dynamobil die ca. 40 m hohe zerlegbare Antenne und die Apparate für die Funktelegraphie untergebracht werden, so kann die Funkerstation an jeder beliebigen Stelle in Betrieb gesetzt werden. Für diese Zwecke ist die Dynamo auch für Wechselstromabgabe und Außenerregung einzurichten.“

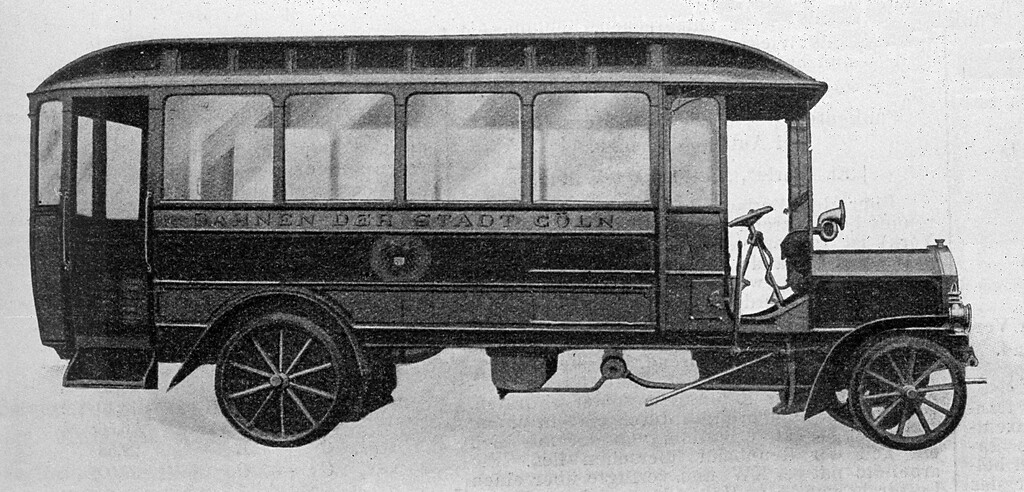

Einen der gefertigten Omnibusse lieferte Geist für die erste Autobuslinie der Bahnen der Stadt Köln, die am 20. Dezember 1907 eröffnet wurde. Das Nutzfahrzeug-Lexikon berichtet dazu: „Dieser erste im Kölner Linienverkehr eingesetzte Omnibus war ein Fünftonner mit sechzehn Sitz- und fünf Stehplätzen. Weil er sich im rauhen Alltag jedoch nicht bewährte, gab Köln das Dynamobil nach zweijähriger Erprobung an das Herstellerwerk zurück.“ (archiv-axel-oskar-mathieu.de)

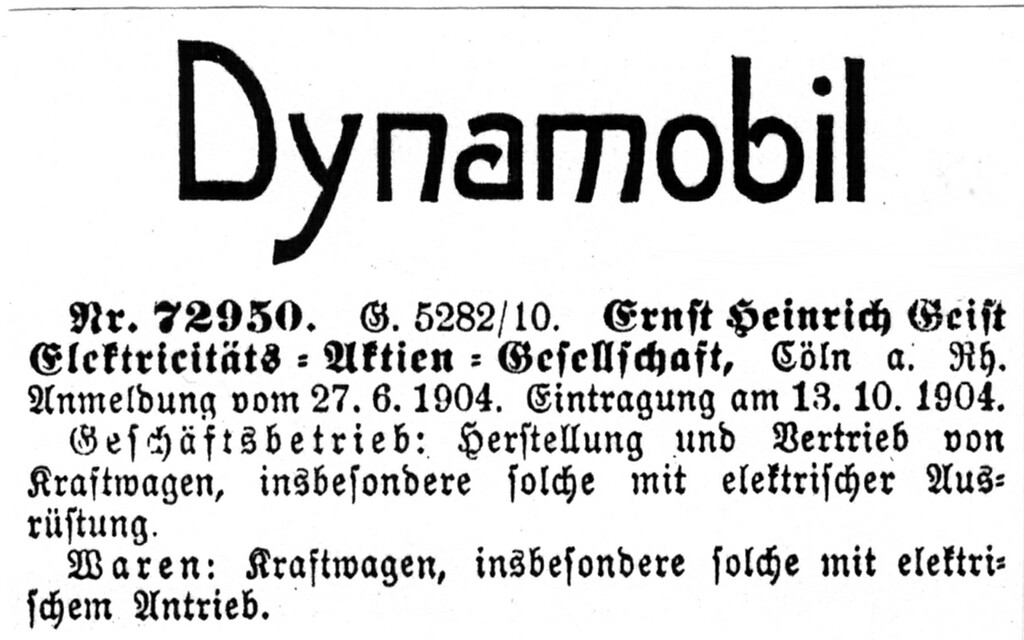

Ab 1906 entstanden unter dem bereits seit 1904 als Markenbezeichnung geschützten Namen „Dynamobil“ auch Hybrid-Personenwagen, die ebenfalls von einem Benzinmotor mit 24 PS und zwei mit Akkumulatoren betriebenen Elektromotoren mit jeweils 12 PS Leistung angetrieben wurden (zusammen also 48 PS bzw. 35 Kilowatt): „Dank der Unterstützung durch den Elektromotor konnte der Benzinmotor auch bei Beschleunigung laufen und war dadurch sehr sparsam. Wegen der komplizierten und anfälligen Technik war diesem Fahrzeug jedoch kein großer Erfolg vergönnt.“ (Mikloweit 2002).

Ende des Unternehmens

Trotz der technischen Innovationen blieb ein nachhaltiger unternehmerischer Erfolg für die Ernst Heinrich Geist Elektrizitäts AG aus, während zugleich über die großen Berliner Elektrokonzerne - zu nennen wären etwa Siemens oder AEG - am Markt ein großer Druck auf die Preise ausgeübt wurde. Die Produktion der Fahrzeuge endete 1909.

Nach einem Bilanzverlust von 480.115 Mark für 1910/11 stimmte die Generalversammlung der Geist-Aktionäre schließlich der Liquidation des Unternehmens zu, das 1911 die Produktion einstellte und zum 1. Januar 1912 von der Elektrizitätsgesellschaft Colonia übernommen wurde. Deren Geschäfte wiederum wurden 1969 von der niedersächsischen Kentler & Co. aus Hannoversch-Münden übernommen, die 1975 in Konkurs ging (vgl. Mikloweit 2002; laut archiv-axel-oskar-mathieu.de erfolgte der Beschluss der Aktionäre zur Liquidation bereits zum 19. Dezember 1910).

In Frechen, wo Geist ebenfalls tätig war, erinnert heute die Ernst-Heinrich-Geist-Straße an den Unternehmer. Als weiterer Wirkungsort des Elektrotechnik-Pioniers wird Treis-Karden an der Mosel genannt (Layendecker 2016). Ernst Heinrich Geist starb 1928 nicht weit entfernt in Cochem.

Lage und Objektgeometrie

In den historischen Karten der von 1891 bis 1912 erstellten Preußischen Neuaufnahme sind die Standorte der Firma im Bereich Höningerweg 133 bzw. 127 in Zollstock (heutige Schreibung Höninger Weg) nicht eindeutig ausgewiesen; dies gilt auch für die topographischen Karten TK 1936-1945 (vgl. Kartenansicht).

Ein 1938 von einem Kölner Kaufhaus Peters vertriebener „Plan von Köln“ lässt zwar anschaulich-deutlich Betriebsgelände vor Ort erkennen, zeigt die Situation allerdings erst Jahrzehnte nach dem Ende der E. H. Geist AG (landkartenarchiv.de).

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2019/2022)

Quellen

- Freundliche Hinweise und Materialien von Herrn Burkhard Kehl, Archiv Axel Oskar Mathieu zur Geschichte der Nutzfahrzeuge, Berlin, 2022.

- Informationstafeln in der Ausstellung des automobilen Dienstleistungszentrums Motorworld Köln - Rheinland (Stand 30.08.2019).

Internet

d-nb.info: Deutsche Nationalbibliothek, Ernst Heinrich Geist (abgerufen 09.09.2019)

www.archiv-axel-oskar-mathieu.de: Archiv Axel Oskar Mathieu zur Geschichte der Nutzfahrzeuge (abgerufen 31.10.2022)

archiv-axel-oskar-mathieu.de: Nutzfahrzeug-Lexikon - Dynamobil (PDF-Datei, 1.044 kB, abgerufen 31.10.2022)

altes-koeln.de: Kölner Kraftfahrzeugbesitzer 1909 (abgerufen 16.06.2023)

www.yumpu.com: „Schon gewusst, ... dass in Köln bereits um 1900 Hybrid-Autos hergestellt wurden?“ (Stadtmagazin KölnerLeben 1/2023, S. 47, abgerufen 02.02.2023)

de.wikipedia.org: Ernst Heinrich Geist Elektrizität (abgerufen 06.09.2019)

landkartenarchiv.de: Plan von Köln 1938, Verlag Ernst Moißl sen. (abgerufen 09.09.2019)

www.gtue-classic.de: GTÜ Classic, Fahrzeugarchiv, Dinamobil (abgerufen 16.09.2019, Inhalt nicht mehr verfügbar 31.01.2020)