Die Kulturlandschaft in der Zeit der Klostergründung 1147

Zisterziensische Raumerschließung im Mittelalter

Die Entwicklung nach 1556

Die heutige Klosterlandschaft Maulbronn

Internet, Literatur

Die Kulturlandschaft in der Zeit der Klostergründung 1147

Eine ausgeprägte Kulturlandschaftsentwicklung hatte bereits seit ca. 50 v. Chr. mit den Römern bis zum Ende des 3. Jahrhunderts eingesetzt. Die nachfolgende regressive Entwicklung führte im Strombergvorland und oberen Salzachtal zu Wiederbewaldung. Erst im 6. und vor allem 7. Jahrhundert n. Chr. erfolgte im Rahmen des frühmittelalterlichen Landesausbaus eine erneute Besiedlung. Bis zur Ankunft der Zisterzienser 1147/48 von ihrem ursprünglichen Standort Eckenweiher am zweiten Standort hatte es bereits vorher einen Besiedlungsversuch gegeben, der offenbar wieder aufgegeben wurde (Rückert 1997, S. 15-29). Zuvor gab es bereits den Namen „Mulbrunnen“ und später „Mulebrunnen“ für einen Quellstandort im oberen Salzachtal. Die damalige Landschaft kann als „waldreiche Kulturlandschaft“ charakterisiert werden, deren lockere Siedlungsstruktur jedoch systematische Entfaltungsmöglichkeiten für die Zisterzienser bot. Das Kloster wurde also nicht in einer unberührten Naturlandschaft gegründet, sondern in einer bereits besiedelten Landschaft. Der abgelegene Talstandort entsprach zwar den Ordensregeln (Die Zisterzienser 1998, S. 46 ff.; Schenk 1998, S. 71-88), aber gleichzeitig war die Nähe zur ökonomisch wichtigen Fernverbindung nach Speyer und in den Neckarraum gegeben.

Zisterziensische Raumerschließung im Mittelalter

Nach der Gründung 1138 durch Gründungsabt Dieter mit zwölf Mönchen sowie einigen Konversen (Laienmänchen) in Eckenweiher (heute Ortsteil von Mühlacker) und dem Umzug des Klosters ins Salzachtal 1147 begannen die Mönche mit dem Bau des Klosters Maulbronn. Die meisten Klostergebäude wurden um 1170 errichtet und die romanische Kirche 1178 vom Bischof Arnold von Trier eingeweiht. Nach 1200 erfolgte die Modernisierung des Klosters. Wegen der örtlichen Rahmenbedingungen wurden die Klausur und der Kreuzgang abweichend vom zisterziensischen Muster nicht südlich sondern nördlich der Kirche angelegt (Müller u. Stober 2011, S. 12). Um 1250 verfügte das Kloster über einen Wirtschaftshof, Speicher (Fruchtkasten), Mühle und weitere Handwerksgebäude. Im 14. Jahrhundert folgten weitere Umbaumaßnahmen.

Durch weitere Dotationen von ortsadeligen Familien umfasste das Stiftungsgut um diese Zeit insgesamt 14,5 Hufen an Ländereien (ca. 145 Hektar). Die Grundausstattung Maulbronns umfasste u.a. den Grundbesitz am Standort im Salzachtal und im Schafhofbereich, einen Steinbruch, wo der gelbe Maulbronner Schilfsandstein bis ca. 1350 für den Bau und die spätere Umgestaltungen gebrochen wurde, das Erbgut in Eckenweiher, die Kirche in Löchgau am östlichen Strombergrand sowie seit 1148 Besitzungen in Knittlingen.

Die Anlage der ersten Seen erfolgte kurz nach der Gründung. Der Tiefe See, der für den Mühlenbetrieb unerlässlich war, muss bereits zwischen 1225 und 1250 existiert haben, da die ältesten Teile der Klostermühle aus dieser Zeit stammen. Da der dem Tiefen See vorgeschaltete ehemalige Binsensee in erster Linie wohl als Sandfang diente und das Grabensystem im Graubrunnenwald das Wasserdargebot für den Tiefen See deutlich erhöhte, dürften diese ebenfalls in dieser Zeit entstanden sein. Zu den ältesten Seen gehört vermutlich auch der ursprünglich natürliche Rossweiher (Müller u. Stober 2011, S. 21), da er mit dem zugehörigen Grabensystem bedeutend zur Brauchwasserversorgung für den klösterlichen Mühlen- und Wirtschaftsbetrieb beitrug. Um die Wasserversorgung der über 20 größeren und kleineren Seen sicherzustellen, wurden im Umland feingliedrig wasserbautechnisch innovative Grabensysteme angelegt.

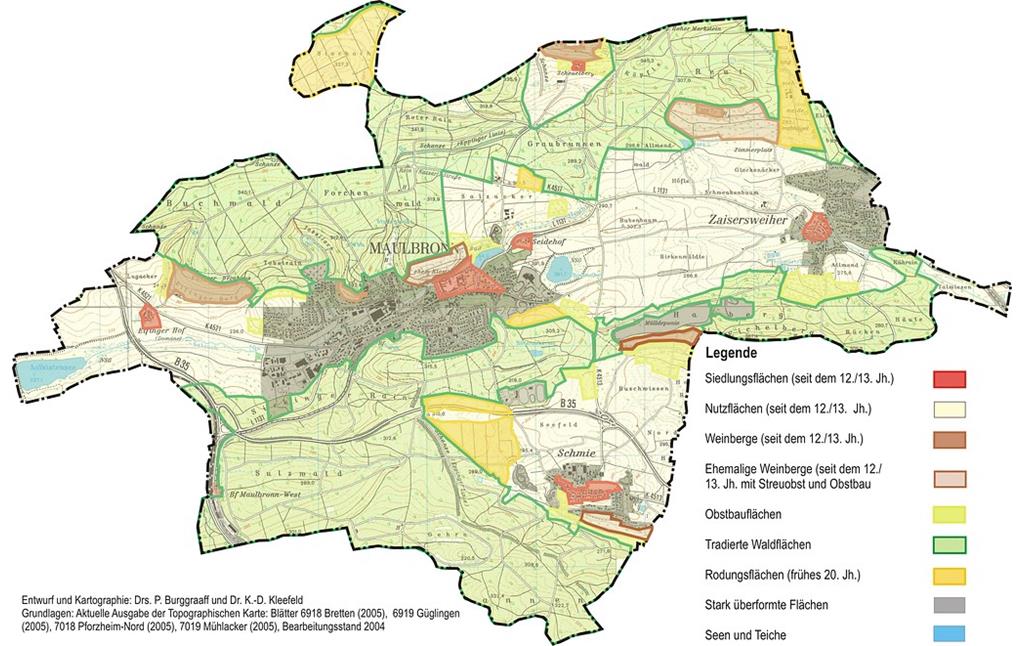

Die innere Erschließung erfolgte durch Rodungen und Kultivierungen: „Rodungen und Urbarmachungen werden folglich eher für den Kernfundus im Umfeld des Klosters wie der Besitzschwerpunkte anzunehmen und weniger als planmäßige Ausgriffe zur Erschließungen von Neuland“ (Schenk 1989, S. 253).

Um 1160 setzte die durch Schenkungen und Schutzprivilegien geförderte positive Entwicklung ein. 1177 besaß Maulbronn 17 und um 1200 18 Grangien, von denen der Schafshof, Elfinger, Füllmenbacher und Scheuelberg Hof sich mehr oder weniger in unmittelbarer Nachbarschaft des Klosters befanden. Mit diesem Besitz konnte Maulbronn sich zu einer der größten und reichsten Zisterzen in Südwestdeutschland entwickeln.

Der Elfinger Hof (1159) gehörte zu den drei ältesten Grangien und war 130 bis 150 Hektar groß (190 Hektar nach der Beschreibung des Oberamts Maulbronn von 1870; vgl. Hachenberger 1990). Der Füllmenbacher Hof hatte eine landwirtschaftliche Nutzfläche von etwa 62 Hektar. Der Scheuelberghof ist erstmals 1250 nachweisbar.

Die Höfe wurden von Konversen (Laienmönchen) bewirtschaftet. Aufgrund der abnehmenden Eintritte von Laienmönchen im Laufe des 13. Jahrhunderts und der zunehmenden Konflikte mit Chormönchen stellte man die Bewirtschaftung zunächst auf Arbeiter und dann auf Verpachtung um (Müller u. Stober 2011, S. 23). Hiermit wurde das Prinzip von „Eigenleistung“ zum Beginn des 14. Jahrhunderts aufgegeben.

Der wichtigste Erwerbszweig des 13. und 14. Jahrhunderts war der Weinbau am Klosterweinberg, Elfinger Weinberg, nördlich des Scheuelberghofes und in Schmie. Aber auch die Fischzucht bildete im Spätmittelalter eine wichtige Einnahmequelle, von denen die über 20 unterschiedlich großen Seen zeugen, die in einem Verzeichnis von 1561 belegt sind (Balharek 1999, S. 13-25).

Nach 1500 begann allmählich der Niedergang des Klosters, das durch den württembergischen Herzog Ulrich (1487-1550) 1504 erobert wurde. Durch seinen Übergang zum protestantischen Glauben und die Einführung der Reformation 1534 fungierte Maulbronn noch als Sammelkloster für einige württembergische Ordensleute bis zur Aufhebung im Jahr des Augsburger Religionsfriedens (1556) durch Herzog Christoph von Württemberg (1515-1568) (Müller u. Stober 2011, S. 25).

Die Entwicklung nach 1556: Kloster - Domäne - Schule – Gemeinde - Oberamt - Stadt

Nach der Aufhebung entstand im Klausurbereich 1556 eine evangelische Klosterschule. Dort begann 1558 die Ausbildung von protestantischen Theologen und Lehrern unter der Leitung des ehemaligen Maulbronner Mönchs Valentin Vannius (Wanner von Beilstein) (Müller u. Stober 2011, S. 25). Der Schulbetrieb orientierte sich mehr oder weniger am klösterlichen Tagesablauf. Der Wirtschaftsbetrieb wurde nun als herzogliche Domäne weitergeführt.

Nach Hermann Ehmer setzt die Klosterschule die Tradition der Zisterzienser fort. Dies hat wesentlich zum heutigen physischen Erhalt der Klosteranlage beigetragen (Ehmer 1999, S. 246). Trotzdem gab es einige Veränderungen. Herzog Ludwig von Württemberg (1554-1593) ließ nordöstlich der Klausur 1588 ein Jagdschloss bauen und die Zehntscheune zu einem achtgeschossigen Speicher für Naturalien des ehemaligen Klostergutes (Domäne) aufstocken. Die vorhandene klösterliche Struktur blieb jedoch weitgehend funktional erhalten. Im Bericht des Seemeisters Peringer von 1561 (Balharek 1999, S. 13-25) und Maulbronner Lagerbuch von 1575 sind folgende Kulturlandschaftselemente aufgelistet:

- das Klostergasthaus vor dem Westtor der Klosteranlage,

- Ziegelhütten neben dem Klostergasthaus,

- der Schafhof mit Stallungen, Scheunen und Behausungen,

- die Schleifmühle (Sägemühle) unterhalb des Billensbacher Weinberges,

- Keltern unterhalb des Klosterweinberges,

- ödes und sumpfiges Land,

- Ackerland, Wiesen, Obstwiesen, und Weingärten,

- ca. 20 Fischweiher,

- Bewässerungsgräben im Salzachtal in der Nähe des Elfinger Hofes,

- Grabensysteme in Zusammenhang mit dem Rossweiher und der Graubrunnenquelle und

- umfangreiche Waldungen.

Der Grundbesitz im Klosterbezirk hatte 1575 einer Gesamtfläche von 3.972 Morgen (etwa 1.252 Hektar). Diese Angabe stimmt etwa mit den 4.012 Morgen überein, die 1822 für die mit Grenzsteinen markierte Klostergemarkung Maulbronn ermittelt wurden (Hasspacher u. Krüger o.J.).

Während des Dreißigjährigen Krieges wurde das Kloster aufgrund des kaiserlichen Restitutions-Ediktes von 1629-1631 von 1634 bis 1648 zeitweilig von Zisterziensern genutzt. 1648 wurde die gesamte Klosteranlage Herzog Eberhard III. von Württemberg (1614-1674) endgültig zugesprochen.

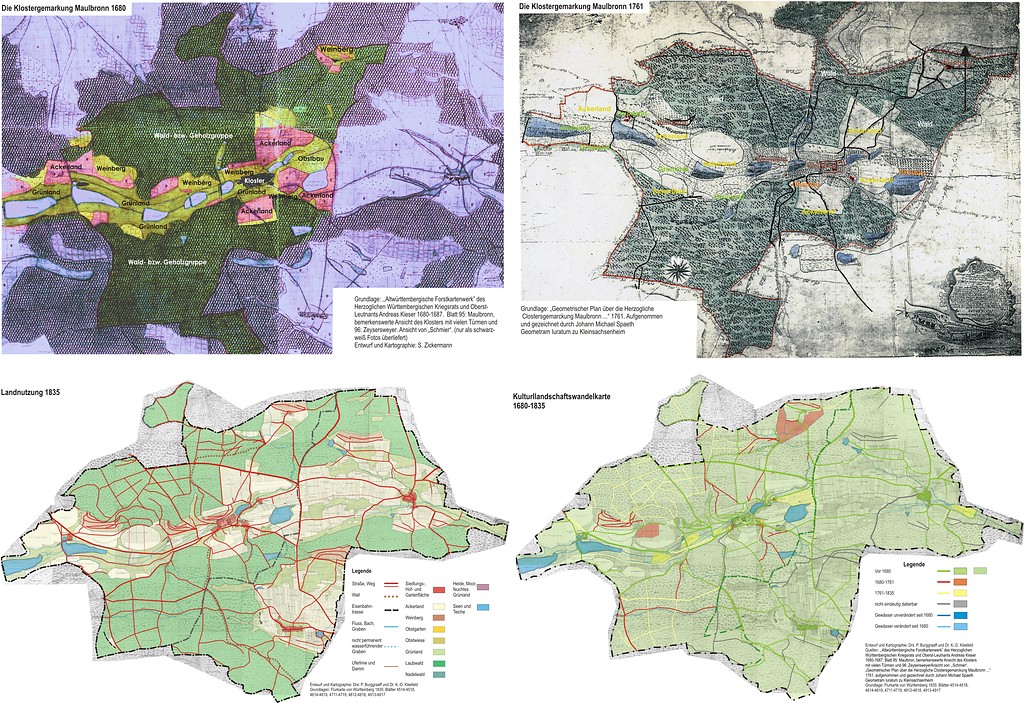

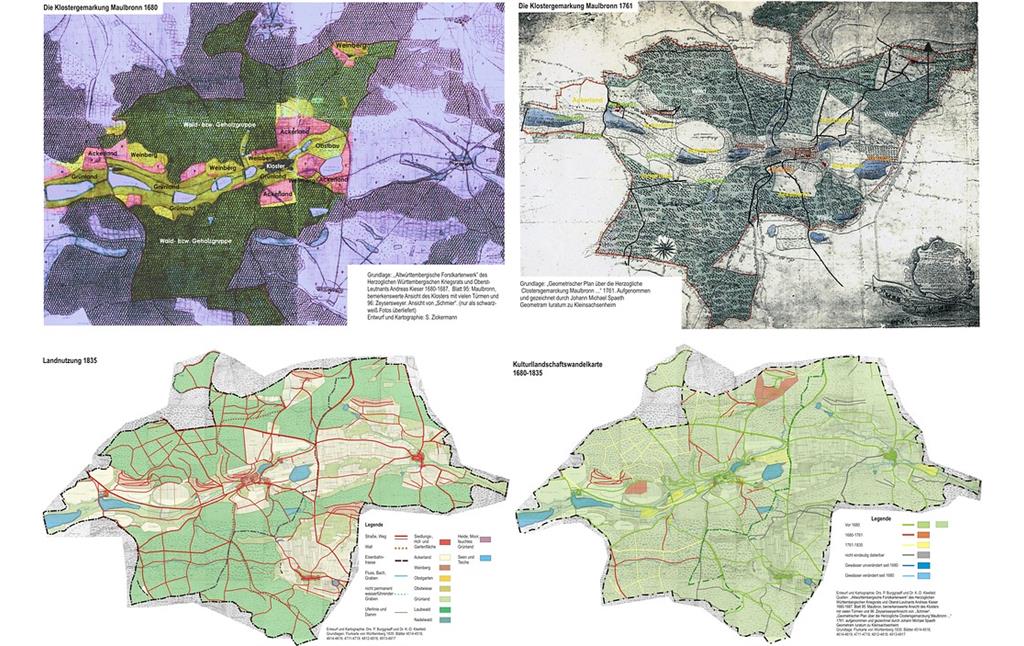

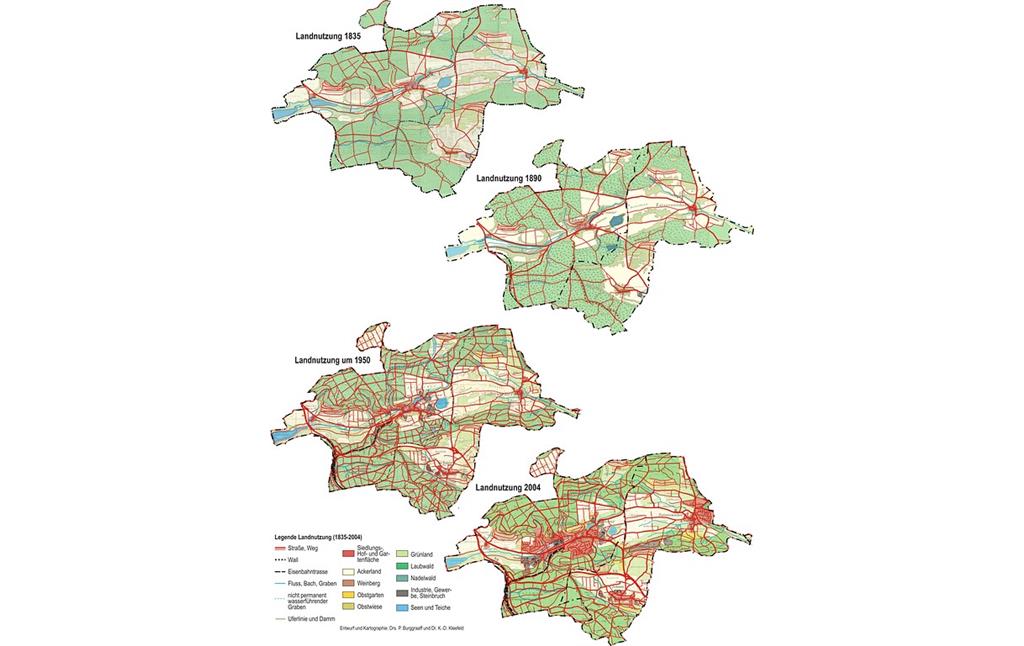

Die Forstkarte von Andreas Kieser von 1680-87 stellt erstmalig das Salzachtal, das Kloster, die Seen, die Fließgewässer mit schmalen Grünlandstreifen, Feldfluren, Weinbergen, Streuobstflächen und Waldungen dar. Die Karte von Geometer Johann Michael Spaeth von 1761 lässt eine vielfältige Kulturlandschaft erkennen, in der alle im Bericht des Seemeisters Peringer von 1561 bzw. im Lagerbuch von 1575 erwähnten Kulturlandschaftselemente vorhanden sind. Darüber hinaus sind in dieser Karte Steinbrüche, Mergelgruben, Brücken und Wege sowie die mit Steinen markierten Grenzen dargestellt worden. Dies bestätigt die Annahme, dass die Kulturlandschaft sich zwischen 1556 und 1761 kaum verändert hatte.

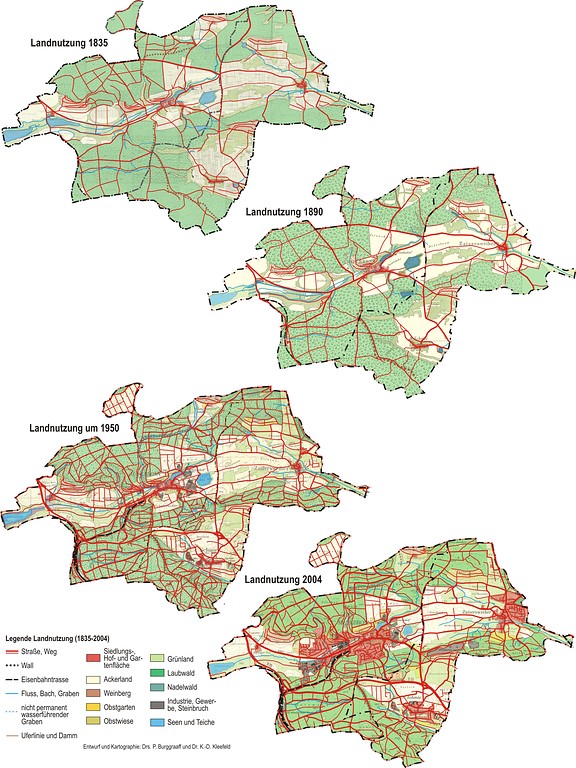

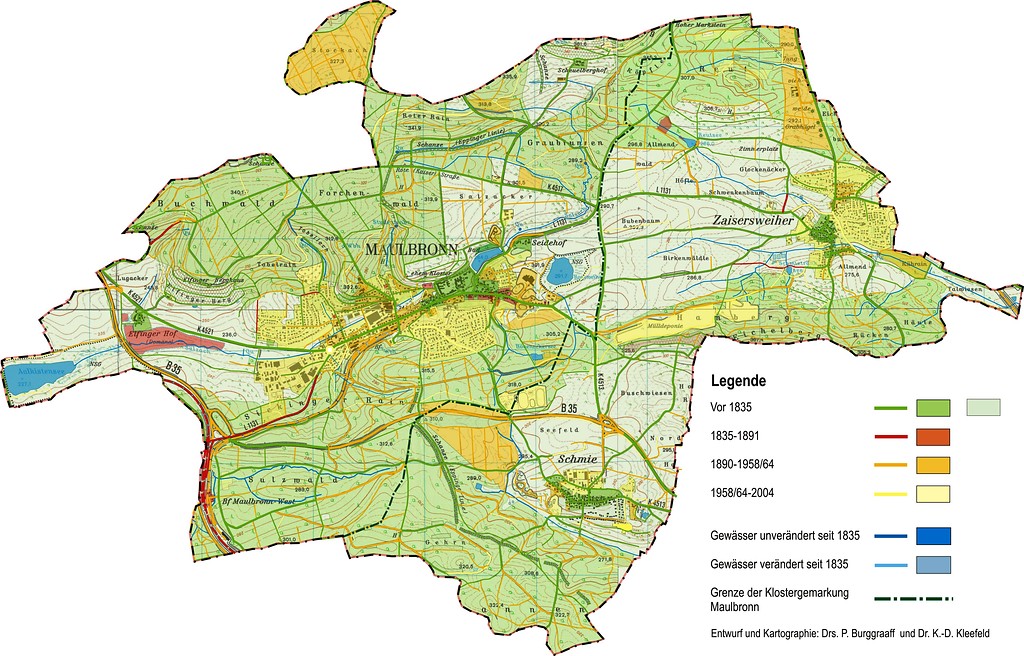

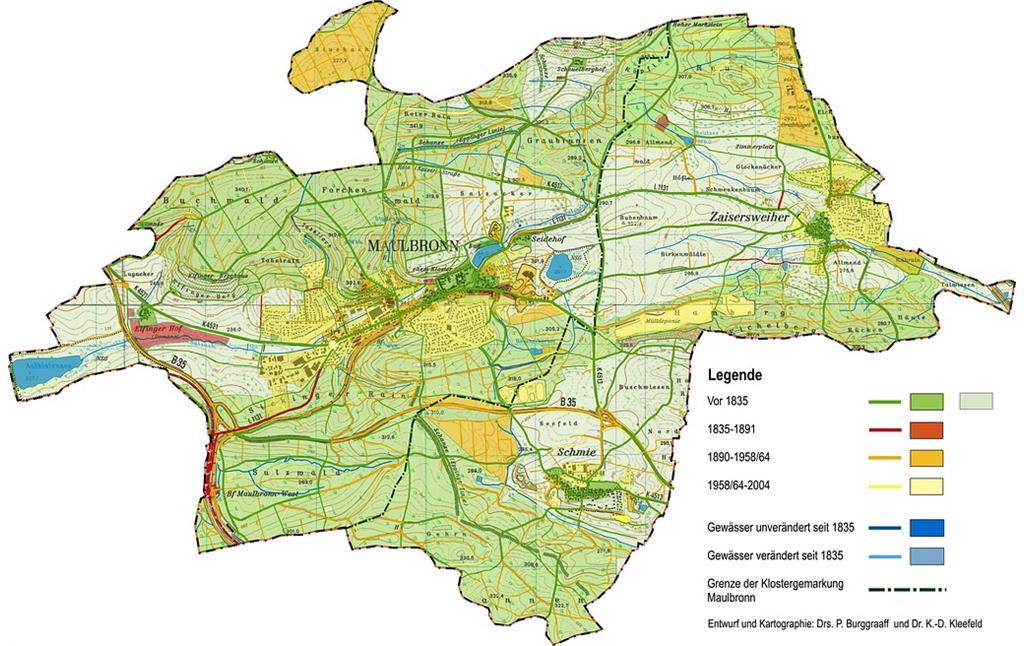

Ein nachhaltiger Kulturlandschaftswandel begann um 1800 mit der Trockenlegung des Zaisersweiher, des Elfinger Sees und weiterer Weiher um 1850 sowie der Wiederaufnahme des Sandsteinabbaus um 1850.

Im Zuge der Veräußerung des ehemaligen Klosterbesitzes wurden bis ca. 1850 Straßen, wichtige Wassergräben und darüber führende Brücken instand gesetzt oder durch neue Sandsteinbauten ersetzt. Mit der Ansiedlung von Steinbrucharbeitern und Handwerkern im Bereich des Schafhofes entstand die Keimzelle der Zivilgemeinde Maulbronn.

Das Oberamt Maulbronn mit einer Gesamtfläche von 231 Hektar für die Siedlungen, landwirtschaftliche Grundstücke und Güter wurde 1838 gegründet. Die in Staatsbesitz verbliebenen Waldflächen nahmen die Hälfte der Gemarkungsfläche ein, so dass nur der Talraum entlang der Salzach bebaut werden konnte und eine bandartige Siedlungsentwicklung ermöglichte.

Das Kloster wurde nun Ortskern: der ehemalige Wirtschaftshof des Klosters wurde zum Rathaus umgebaut. Die von Knittlingen nach Maulbronn verlegte Pfleghofverwaltung wurde zum königlichen Kameral- und späteren Finanzamt, während im Jagdschloss das Oberamt Maulbronn untergebracht war. Der Siedlungskern im Umfeld des Schafhofs dehnte sich entlang der Heilbronner und Stuttgarter Straße bandförmig nach Nordosten, Südosten und Westen aus. Am Ende des 19. Jahrhunderts erhielt die Stadt ein Amtsgericht und Gefängnis an der Stelle des spätmittelalterlichen Klostergasthauses. 1913 siedelte sich das Aluminiumgusswerk an. 1914 erhielt die 1884 erhobene Klosterstadt mit einer Stichbahnlinie zum Bahnhof Maulbronn-West eine Verbindung an das Eisenbahnnetz. Das sandsteinerne Bahnhofsgebäude ist bewusst an die Bauten des Klosters Maulbronn angelehnt und damit kulturell kodiert. Dagegen blieb das Salzachtal weitgehend unbebaut und so waren die Dämme und Flächen der ehemaligen Klosterseen 1890 noch gut zu erkennen.

Seit den 1960/70er Jahren entstanden flächige neue Wohn- und Gewerbegebiete, Sportanlagen, der Waldfriedhof, das Schulgelände Silahopp, soziale und kommunale Versorgungseinrichtungen. Die Bebauung in der Stadt verdichtete sich, erschloss die Talhänge und breitete sich zu den Waldrändern hin und in dem westlich sich öffnenden Salzachtal aus. Mit dem Gewerbegebiet Talweg in dem ehemaligen Abt-Gerhard-See wurde ab Ende der 1980iger Jahre das vorhandene Gebiet erweitert. In dieser Zeit fällt auch die Rebflurbereinigung „Elfinger Berg“.

Obwohl die Wiesen-, Streuobst-, Reb- und Seeflächen zugunsten von Acker- und Siedlungsflächen abnahmen, sind sie in Teilbereichen noch immer landschaftsprägend. Wie seit 1890 kartographisch dokumentiert, sind heute noch fünf Klosterseen ganz oder in Teilen erhalten: Aalkistensee, Tiefer See, Rossweiher, ein kleiner Teil des Hohenackersees und der verkleinerte Untere Reutsee. Mit dem wieder reaktivierten Schmietränk- und mit dem Heumadensee sind zwei weitere historische Stillgewässer erhalten geblieben. Trotz der beschriebenen Veränderungen war die Landschaft bis 1958/64 noch stark die klösterlichen Landschaftsstrukturen und deren Elemente geprägt, auch wenn diese nicht mehr bzw. extensiv genutzt wurden. Aufgrund der Besitzverhältnisse mit den großflächigen Staatswäldern und Agrarflächen der ehemaligen Grangien als Domäne sind viele Elemente und Strukturen der historisch gewachsenen Klosterlandschaft erhalten geblieben.

Die heutige Klosterlandschaft Maulbronn

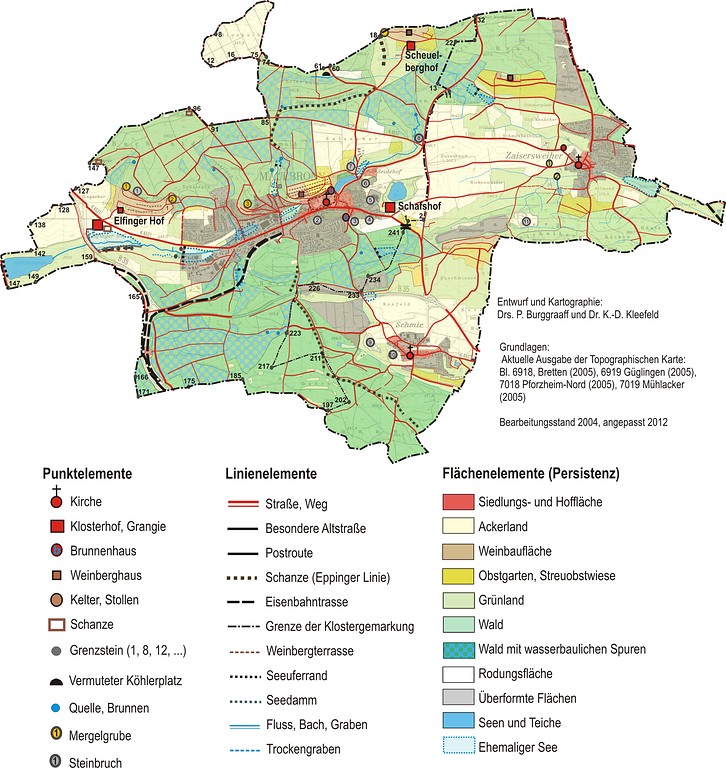

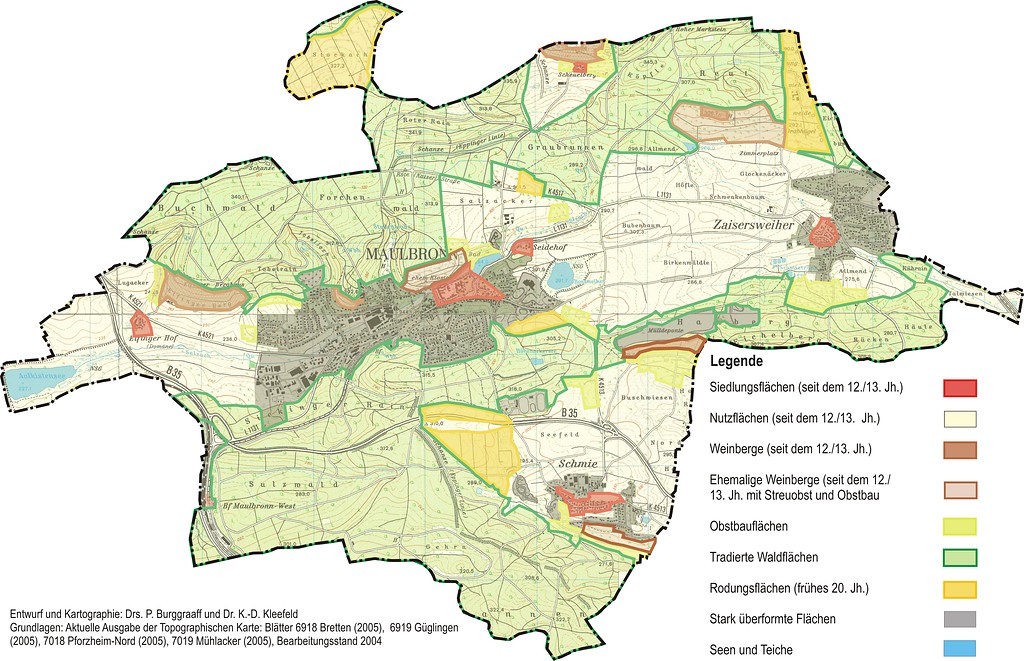

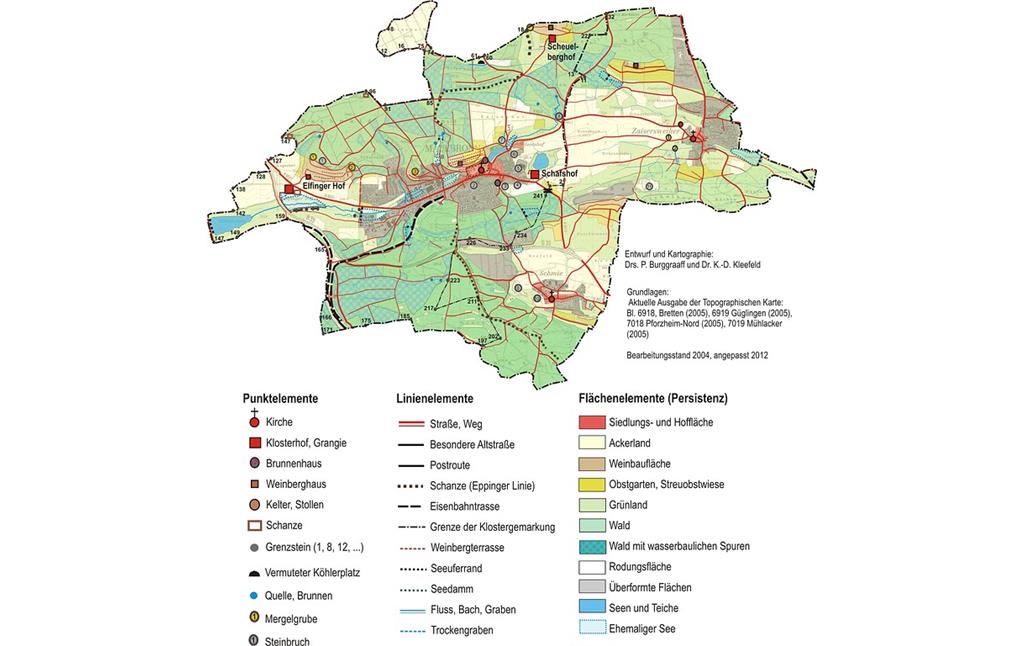

Die Nutzungsgeschichte des Klosters vor und nach 1556 hat bis heute zahlreiche überlieferte Kulturlandschaftselemente, Relikte und Kulturlandschaftsstrukturen als „Kulturelles Erbe“ hinterlassen, die die Eigenart, Vielfalt sowie Schönheit der Maulbronner Klosterlandschaft in seiner Einzigartigkeit maßgeblich prägen. Hierzu gehören:

- das Siedlungsgefüge mit dem Kloster, ehemaligen Klosterhöfen und die Ortschaften Zaisersweiher und Schmie mit zugehörigen Siedlungs- und Parzellierungsgefügen,

- das Landnutzungsgefüge mit den Wald-, Acker- und Grünlandflächen,

- die Sonderkulturflächen Wein- und Obstbau,

- das Wasserbewirtschaftungsgefüge mit den verschiedenen Grabensystemen für der Wasserversorgung des Klosters und der Seen,

- die Klostergemarkung mit den Steinen,

- das Straßen- und Wegegefüge und

- das heutige Landschaftsbild in toto.

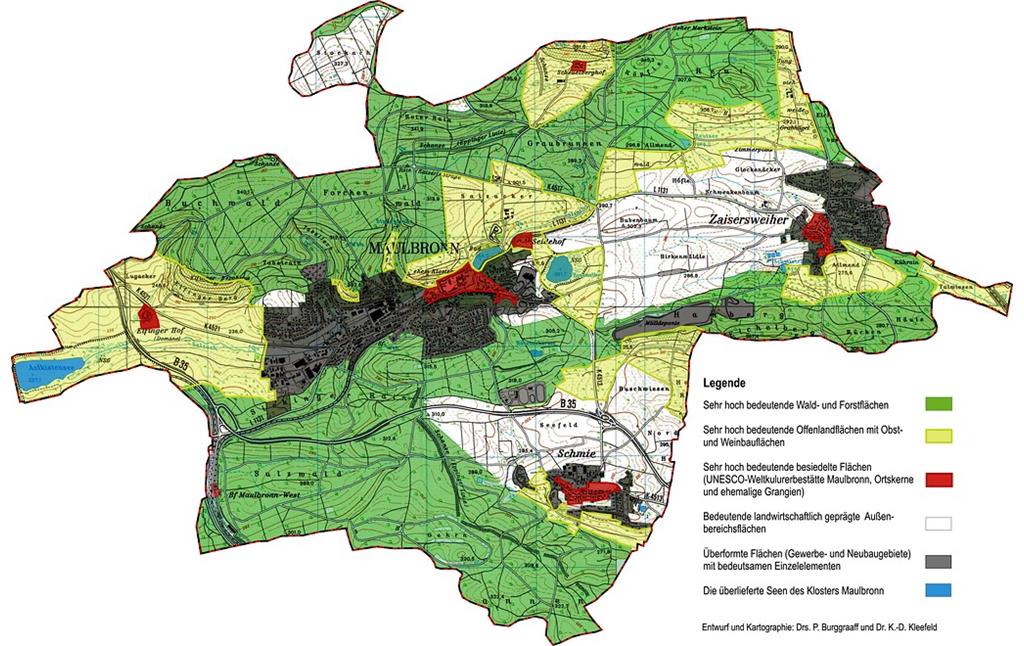

Die Klosterlandschaft Maulbronn ist eine „gewachsene Kulturlandschaft“ im Sinne des Raumordnungsgesetzes (ROG § 2, Grundsatz Nr. 13) und eine „historisch gewachsene Kulturlandschaft“ im Verständnis des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG, Kap. 1, § 1, (4). Es lassen sich folgende Kriterien übertragen:

- Bauformen mit zisterziensischen Klostergebäuden, charakteristischen Höfen und Scheunen,

- Regionaltypische Siedlungsformen: Weiler und Dörfer,

- entsprechende Flur- und Landnutzungsformen: Ackerbau, Wald, Obst- und Weinbau,

- Wasserwirtschaft mit Teichen und Grabensystemen,

- die Kulturgeschichte des Klosters (bis 1556), der Klosterschule und der Stadtentwicklung,

- Charakteristische Eigenart mit der charakteristischen Tallage und umgebenden Nutzflächen,

- Erlebniswirksamkeit durch die Architektur, Sichtachsen und kulturgeschichtliche Erlebbarkeit des Siedlungs-, Landnutzungs- und Parzellengefüges und

- Identitäts- und Heimatstiftende Wirkung des Klosters und der Klosterlandschaft.

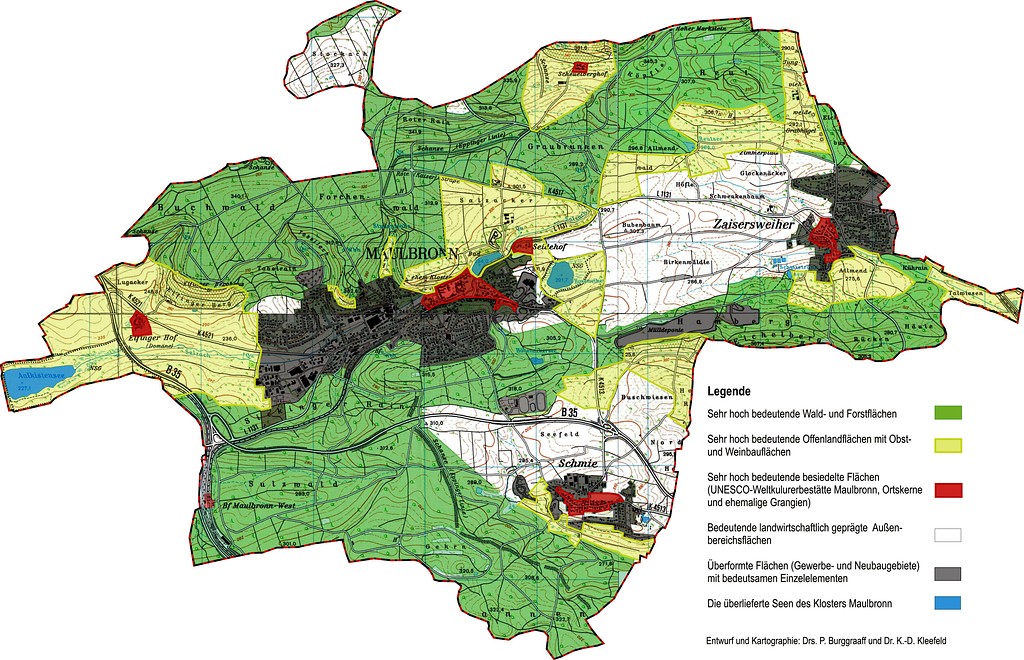

Die überregionale und nationale Bewertung als Klosterlandschaft wird durch das hochwertige Prädikat UNESCO-Welterbestätte von 1993 gekrönt. Diese Aufwertung wird durch den Bezug des Klosters Maulbronn mit der umgebenden Klosterlandschaft als Einheit (die Idee des Ganzen) noch verstärkt.

Funktional betrachtet gehört die Klosterlandschaft zur UNESCO-Welterbestätte Maulbronn. Wenn historische Kulturlandschaftselemente oder Strukturen abgetragen bzw. überformt werden, geht das „Historische“ bzw. das „Gewachsene“ dieser Klosterlandschaft endgültig verloren. Charakteristische Kulturlandschaftselemente sind nicht ausgleichbar, denn sie verlieren damit ihre Standort-Authentizität sowie ihre strukturelle Einbindung. Die Kulturlandschaftselemente und –strukturen bilden das Archiv der Landschaftsgeschichte und sind als gegenständliche Quellen erhaltenswürdig. Die Wertbestimmung lässt sich weiterhin mit dem wissenschaftlichen Interesse innerhalb der Zisterzienserforschung, dem regionalen Identitätswert und der Wertschätzung für den Tourismus belegen.

Das Kloster und die Klosterlandschaft Maulbronn waren innerhalb der Filiation Morimond Teil eines europaweiten Netzwerks. Diese Netzwerkbeziehungen werden heute durch die „Charta der europäischen Zisterzienser-Abteien und –Stätten“ wieder belebt.

In zisterziensischen Klosterlandschaften mit charakteristischen Tal- bzw. Niederungslagen gibt es charakteristische Strukturen mit dem Kloster als Kern. Die Komposition dieser Strukturen unterscheidet sich nach der verschiedenen naturräumlichen Beschaffenheit und Rahmenbedin-gungen. So weisen z.B. die Klosterlandschaften Himmerod in der Eifel und Heisterbach im Siebengebirge eine geringere Zahl von Fischteichen als Maulbronn mit über 20 auf und fehlt das feingliedrige Grabensystem. In der Klosterlandschaft Eberbach im Rheingau gibt es wegen der Nähe des Rheins weniger Fischweiher. So verfügt jede Klosterlandschaft mit gleichen bzw. ähnlichen Elementen und Strukturen durch die vorhandene Topographie über eine regionale Eigenart und damit eine große Variationsbreite.

Für die zukünftige Entwicklung von Maulbronn ist die erstmalige Festschreibung im Landschafts- und Flächennutzungsplan Sternenfels-Maulbronn für die nächsten 15 Jahre ein Meilenstein. Hiermit sind die Beachtung und ein verantwortungsvoller Umgang im Sinne eines Generationenvertrages bezüglich der kulturellen Nachhaltigkeit gesichert. Im Plan werden demzufolge kulturlandschaftliche „Sorgfaltszonen“ nach einem kulturellen Leitbild der erhaltenden Entwicklung ausgewiesen. Hiermit wird dem gesamten Erbe Maulbronns auch als „kulturelle Gedächtnis“ und als Lebensqualität der Einwohner der Region Maulbronn Rechnung getragen. Für die Klosterlandschaft ist eine „landschaftsplanerische Gesamtperspektive Klosterlandschaft Maulbronn“ erarbeitet worden, in der die Entwicklungsgeschichte erzählt, erklärt und erschlossen sowie das Wertpotential vermittelt werden (Planstatt Senner. Landschaftsarchitektur. Ökologische Stadtentwicklung. Umweltplanung, Stuttgart 2011-2012 in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Landschaftsplanerische Gesamtperspektive UNESCO Weltkulturerbe Kloster Maulbronn“). Hierfür ist auch ein kulturlandschaftliches Leitbild mit einem gestalterischen Appell und der Bereitschaft zur Selbstbindung an bestimmte Gestaltungskriterien verbunden. Im Rahmen von verschiedenen Projekten werden spezifische Elemente der Klosterlandschaft wieder hergerichtet.

Die „Klosterlandschaft“ Maulbronn ist unter einer religiös-assoziativen Ebene zu betrachten, die durch das Nachhaltigkeitsprinzip der Zisterzienser als Netzwerk mit einer sehr langfristig und ganzheitlich angelegten zeitlichen Entscheidungsdimension und den Prinzipien der „stabilitas loci“ und „ora et labora“ belegt ist.

Seit 1993 gehört das Kloster Maulbronn (Zisterzienserabtei) aufgrund seiner hervorragenden baulichen Erhaltung, der Klosterlandschaft und als Zentrum der Stadt Maulbronn als Kulturerbe zur Liste der UNESCO-Welterbe-Stätten in Deutschland.

(Peter Burggraaff, Universität Koblenz-Landau, 2013, 2021)