Seit dem 16. Jahrhundert begann man mit der Markierung der Gemarkungsgrenze mit Steinen. Viele Grenzsteine sind im Laufe der Zeit ersetzt worden. Der Geometer Johann Michael Spaeth hat die Grenzsteine kartiert und nummeriert (Burggraaff u. Kleefeld 2009, S. 92). Außerdem war er zuständig für die Instandsetzung der Grenzsteine bzw. konnte er Steine ersetzen und ergänzen.

Innerhalb der Klostergemarkung befinden sich folgende Grangien: Der Elfinger Hof (1159 erstmals erwähnt) mit einer Größe von 130 bis 150 Hektar und nach der Beschreibung des Oberamts Maulbronn von 1870 190 Hektar (vgl. Hachenberger 1990), der Schafhof östlich des Klosters und der Scheuelberghof nördlich des Klosters (1250 erstmals nachweisbar).

Außerdem befinden sich der Klosterweinberg, der Elfinger Weinberg, der Billensbacher und der Weinberg nördlich des Scheuelberghofes. Die meisten Seen des Klosters, die für die Fischzucht von Bedeutung waren, befinden sich ebenfalls innerhalb der Gemarkung. Sie sind in einem Verzeichnis von 1561 belegt (Balharek 1999, S. 13-25).

Die größte Fläche innerhalb der Klostergemarkung besteht aus Wald, in dem sich zahlreiche Gräben befinden, die für die Wasserversorgung der Seen von großer Bedeutung waren. Die Ackerflächen befinden sich hauptsächlich nörrdlich und östlich des Klosters und um den Elfinger Hof im Westen der Gemarkung. Die ehemalige Ackerfläche südlich des Scheuelberghofs wird heute als Grünland genutzt.

Der Grundbesitz im Klosterbezirk hatte 1575 einer Gesamtfläche von 3.972 Morgen (etwa 1.252 ha). Diese Angabe stimmt etwa mit den 4.012 Morgen überein, die 1822 für die mit Grenzsteinen markierte Klostergemarkung Maulbronn ermittelt wurden (Hasspacher u. Krüger o.J.).

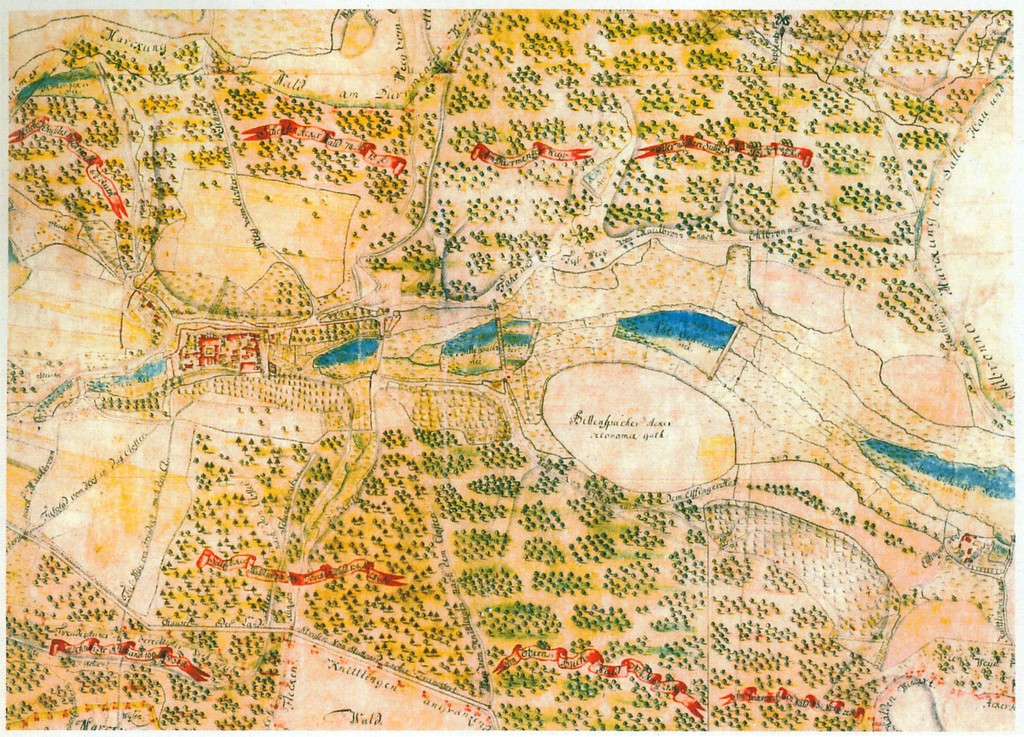

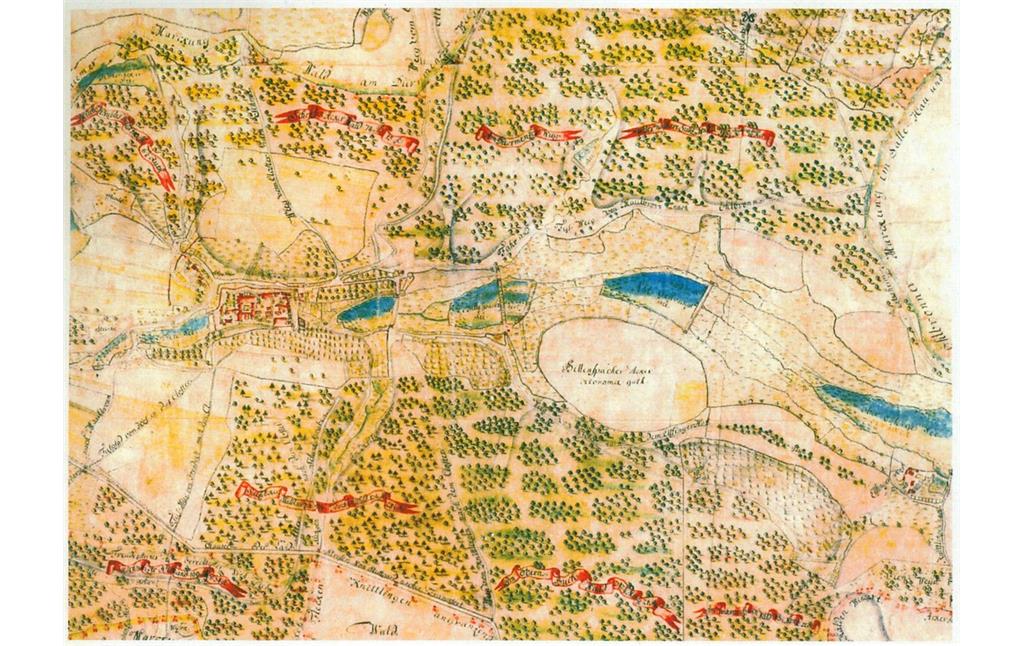

Die Karte von Geometer Johann Michael Spaeth des Klosterbezirkes Maulbronn (Klostergemarkung) lässt eine vielfältige Kulturlandschaft erkennen, in der alle im Bericht des Seemeisters Sebastian Peringer von 1561 bzw. im Lagerbuch von 1575 bzw. erwähnten Kulturlandschaftselemente vorhanden sind. Darüber hinaus sind in dieser Karte Steinbrüche, Mergelgruben, Brücken und Wege sowie die mit Steinen markierten Grenzen dargestellt worden.

(Peter Burggraaff, Universität Koblenz-Landau, 2013)

Seit 1993 gehört das Kloster Maulbronn (Zisterzienserabtei) aufgrund seiner hervorragenden baulichen Erhaltung, der Klosterlandschaft und als Zentrum der Stadt Maulbronn als Kulturerbe zur Liste der UNESCO-Welterbe-Stätten in Deutschland.

Kartenquellen

,,Altwürttembergische Forstkartenwerk” des Herzoglichen Württembergischen Kriegsrats und Oberst-Leutnants Andreas Kieser 1680-1687. Blatt 95: Maulbronn, bemerkenswerte Ansicht des Klosters mit vielen Türmen und 96: Zeysersweyer Ansicht von ,,Schmier„.

“Geometrischer Plan über die Herzogliche Clostersgemarckung Maulbronn ...„ 1761. aufgenommen und gezeichnet durch Johann Michael Spaeth Geometram Iuratum zu Kleinsachsenheim.

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung [Hrsg.]: Flurkarten von Württemberg der Landesvermessung 1818 1840. Stuttgart.

Topographische Aufnahme: Blätter 6918 Bretten (1964), 6920 Güglingen (1958), 7018 Eutigen (1960) und 7019 Mühlacker (1959). Bearbeitungsstand ca. 1950. Hrsg. vom Landesvermessungsamt Baden-Württemberg.

Topographische Karte 1:25.000: Blätter 6918 Bretten, 6920 Güglingen, 7018 Pforzheim-Nord und 7019 Mühlacker, Ausgabe 2005, Bearbeitungsstand 2004. Hrsg. vom Landesvermessungsamt Baden-Württemberg.