Stadtteil Köln-Raderthal

Stadtteil 204 im Kölner Stadtbezirk 2 Rodenkirchen

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

Gemeinde(n): Köln

Kreis(e): Köln

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 53′ 33,56″ N: 6° 57′ 14,89″ O 50,89266°N: 6,95413°O

Koordinate UTM 32.356.117,69 m: 5.639.881,58 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.567.175,38 m: 5.640.138,79 m

-

Luftbild der historischen Gebäude und der neueren Halle des Wasserwerks Hochkirchen in Köln-Raderthal (2014).

- Copyright-Hinweis:

- RheinEnergie

- Fotograf/Urheber:

- RheinEnergie

- Medientyp:

- Bild

-

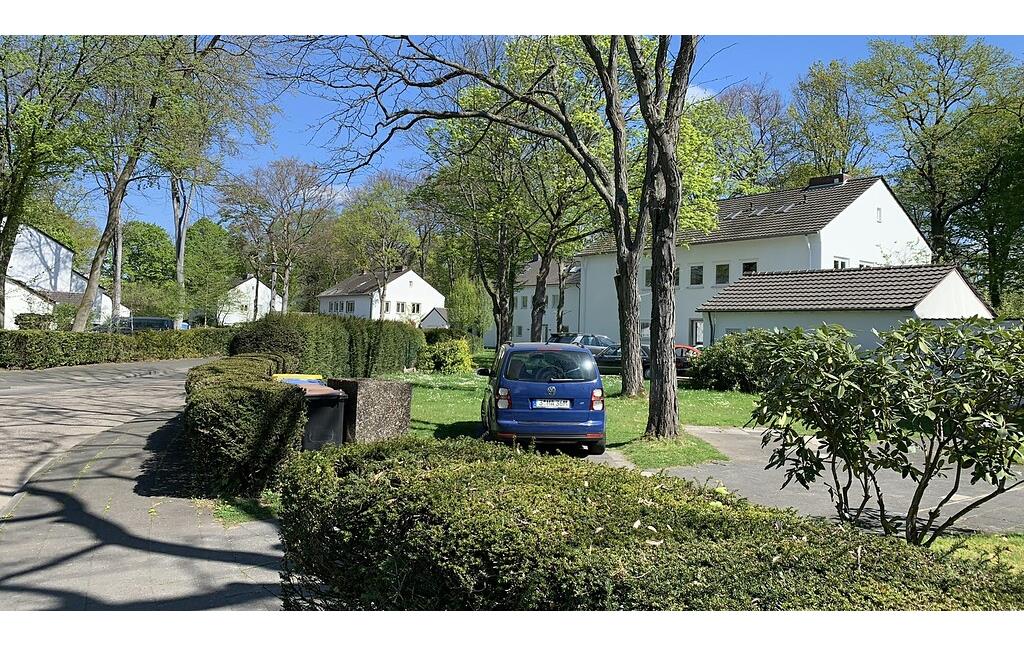

Großzügige Häuser auf Grundstücken mit viel Gartenfläche: Die "Englische Siedlung" in Köln-Raderthal (2022).

- Copyright-Hinweis:

- Kievernagel, Uli

- Fotograf/Urheber:

- Uli Kievernagel

- Medientyp:

- Bild

-

Fahrradfahrer im Wasserwerkswäldchen südlich des Volksparks und der Siedlung Volkspark in Köln-Raderthal (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-SA-4.0

- Fotograf/Urheber:

- Frank-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

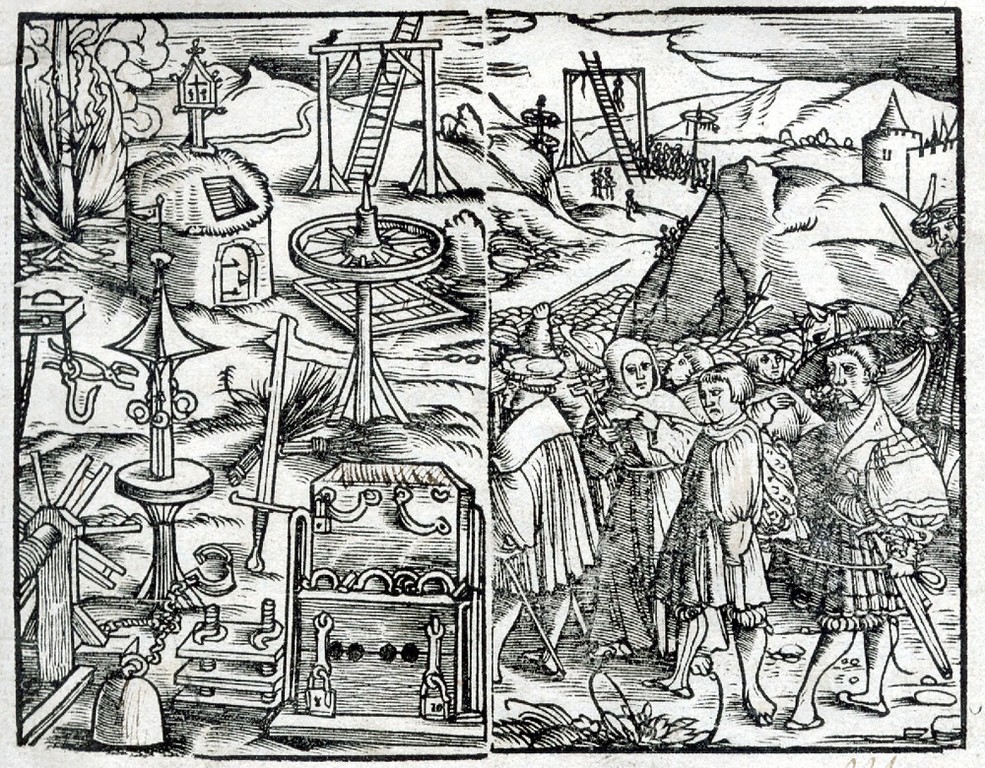

Titelkupfer der "Constitutio Criminalis Carolina" von 1532 mit der Darstellung von Strafen und von Folter- und Hinrichtungsgeräten.

- Copyright-Hinweis:

- gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

Der Ortsname

Ortsgeschichte bis zur Eingemeindung

Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert

Die Englische Siedlung

Jüngere Entwicklung, Verkehr

Hinweis

Internet, Literatur

Der Ortsname

Der Name des ursprünglichen Orts Raderthal geht wohl auf das Tal zurück, dass sich neben den Erhöhungen Arnoldshöhe im heutigen Nachbarstadteil Marienburg und dem für das ebenfalls benachbarte Raderberg namensgebenden Marter- bzw. Raderberg befand. Auf diesem Hügel befand sich gut sichtbar eine Hinrichtungsstätte, die wohl über die dort vollzogene Marter (Folter) bzw. die Hinrichtungsart Rädern namensgebend für die Gegend wurde.

Eher unwahrscheinlich ist, dass der Namensbestandteil -rad bzw. -rader hier als typischer Rodungsname (ähnlich wie bei Ortsnamen auf die Endungen -rod, -reut oder -ried) seinen Ursprung in einem zum Zweck der Siedlung gerodeten Wald hat (Berger 1993).

Ortsgeschichte bis zur Eingemeindung

Bereits im 13. Jahrhundert erscheint der Name Raderberg als Flurbezeichnung in den kölnischen Schreinsbüchern, in denen Grundstücksgeschäfte verzeichnet wurden. Über das Mittelalter hinweg blieb das Gebiet offenbar spärlich besiedelt und wurde einzig über eine Handvoll Kleinstgehöfte von Bauern bewirtschaftet, die im Kirchensprengel des Kollegiatstifts Sankt Severin wohnten. Von diesen Gehöften sind heute nur noch wenige vor Ort erhalten.

Auf den historischen Karten der zwischen 1801 und 1828 erarbeiteten Topographischen Aufnahme der Rheinlande ist lediglich eine Kleinsiedlung namens Hünningen im Südwesten verzeichnet, eine weitere erscheint dann in der Preußischen Uraufnahme (1836-1850) etwas nördlicher an der Brühler Landstraße. Erst die Karten der Preußischen Neuaufnahme (1891-1912) zeigen dann die einsetzende Siedlungstätigkeit im Norden des heutigen Stadtteils im Bereich der Brühler Straße, Hitzelerstraße und Raderthaler Straße (vgl. die historischen Karten in der Kartenansicht).

Zeitgleich zum eigentlichen Siedlungsbeginn wird die Ortschaft Raderthal erstmals 1838 im Sterberegister der katholischen Pfarrkirche Sankt Servatius im heutigen Stadtteil Köln-Immendorf erwähnt.

Ebenso wie die Orte Bayenthal, Klettenberg, Marienburg, Raderberg und Zollstock wurde auch Raderthal 1888 aus der Gemeinde Rondorf ausgegliedert und in die Stadt Köln eingemeindet (Kisky u.a. 1966).

Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert

Im 19. Jahrhundert gab die bäuerliche Bevölkerung überwiegend ihre Höfe und Ländereien auf und siedelte sich außerhalb der Kölner Stadtgrenze an, während sich im Ort Raderthal die ersten Handwerks- und Industriebetriebe gründeten. Im Zuge der einsetzenden Industrialisierung und Verstädterung Kölns erfuhr Raderthal „aber erst ab Beginn des 20. Jahrhunderts eine städtebauliche Prägung mit Wohnsiedlungen“ (www.stadt-koeln.de), beginnend in der Schulze-Delitzsch-Straße und ab den 1920er-Jahren durch Wohnbebauung an der Markusstraße durch die Gemeinnützige Baugenossenschaft der städtischen Bahnangestellten eGmbH.

Auf dem Gelände eines ehemaligen Pulvermagazins legte der Kölner Gartenbaudirektor Friedrich August Ernst „Fritz“ Encke (1861-1931) in den 1920er-Jahren den Volkspark Raderthal an, der im Jahr 2002 zu Ehren seines Planers offiziell in „Fritz-Encke-Volkspark“ umbenannt wurde. Neben diesem entstand nach dem Zweiten Weltkrieg die für britische und belgische Besatzungssoldaten bestimmte Volksparksiedlung, auch „Englische Siedlung“ genannt.

Die Englische Siedlung

Die heutige Volksparksiedlung enstand ab 1949 als „Englische Siedlung“ um Wohnraum für die britischen Soldaten zu schaffen. Fü diese waren ab 1945 zunächst Wohnungen und Häuser in den vergleichsweise wenig zerstörten Vierteln Marienburg und Junkersdorf requiriert worden.

Der neuen Siedlung fielen wesentliche Teile des bereits ab 1923 errichteten Volksparks Raderthal zum Opfer, der für die insgesamt 147 freistehenden Häuser der Englischen Siedlung etwa zwei Drittel seiner Fläche einbüßte. Nach dem Abzug der Briten ab 1957 veräußerte der Bund fast alle Häuser der Siedlung an private Käufer (www.koeln-lotse.de).

Jüngere Entwicklung, Verkehr

Südlich der Militärring-Straße, die einst die Anlagen des Kölner Festungsrings verband, ist der Stadtteil bis heute vor allem durch die Grünzonen des äußeren Kölner Grüngürtels geprägt. Dieser wurde hier in den 1920er-Jahren planmäßig angelegt und reichte über das damalige Kölner Stadtgebiet hinaus.

Nach dem Verkauf fast aller Häuser der Englischen Siedlung mit Blick auf die Zielgruppe „Familien mit Kindern“, wandelte sich die Bevölkerungsstruktur seit 2000 grundlegend im Sinne eines Generationenwechsels in ganz Raderthal: „Neben vielen alteingesessenen Raderthaler Senioren und Familien ziehen zahlreiche junge Familien zu, die die Nähe zur Innenstadt einerseits und die direkte Anbindung an Grüngürtel und Stadtwald schätzen.“ (de.wikipedia.org, 2022)

Köln-Raderthal ist über das Autobahnkreuz Köln Süd an die Bundesautobahnen A 4 und A 555 angebunden. Mehrere Buslinien verbinden den Stadtteil mit dem rund 4 Kilometer entfernten Stadtzentrum und der Umgebung.

Hinweis

Der Volkspark Raderthal und die Siedlung Volkspark sind wertgebende Merkmale des Kulturlandschaftsbereichs „Volkspark Raderthal und Siedlung Volkspark“ (Regionalplan Köln 365).

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2019/2022)

Internet

www.stadt-koeln.de: Stadtteil Raderthal (abgerufen 29.05.2019)

www.stadt-koeln.de: Kölner Stadtteilinformationen. Zahlen 2019 (PDF-Datei, 2,5 MB, Stand 31.12.2019, abgerufen 20.01.2022)

www.stadt-koeln.de: Kölner Stadtteilinformationen. Einwohnerzahlen 2017 (PDF-Datei; 1,80 MB, Stand 31.12.2017, abgerufen 28.05.2019)

www.stadt-koeln.de: Kölner Stadtteile in Zahlen, 2. Jahrgang 2010 (PDF-Datei; 1,62 MB, abgerufen 28.05.2019)

www.stadt-koeln.de: Suche in der Denkmalliste (abgerufen 30.05.2022, Inhalt nicht mehr verfügbar 18.01.2024)

www.stadt-koeln.de: Interaktive Denkmalkarte Köln (abgerufen 18.01.2024)

www.koeln-lotse.de: Die „Englische Siedlung“ in Raderthal - Gartenstadt nach britischem Vorbild (Uli, der Köln-Lotse vom 28.05.2022, abgerufen 30.05.2022)

de.wikipedia.org: Raderthal (abgerufen 29.05.2019 und 01.06.2022)

Literatur

- Berger, Dieter (1993)

- Duden: Geographische Namen in Deutschland. Herkunft und Bedeutung der Namen von Ländern, Städten, Bergen und Gewässern. (Duden-Taschenbücher 25.) S. 217, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich.

- Groten, Manfred; Johanek, Peter; Reininghaus, Wilfried; Wensky, Margret / Landschaftsverband Rheinland; Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hrsg.) (2006)

- Handbuch der Historischen Stätten Nordrhein-Westfalen. (3. völlig neu bearbeitete Auflage). (HbHistSt NRW, Kröners Taschenausgabe, Band 273.) S. 612 ff., Stuttgart.

- Kisky, Hans; Köllen, Johann; Steimel, Robert (1966)

- Siegel und Wappen, Burgen und Schlösser im Landkreis Köln. Festschrift zum 150jährigen Bestehen am 16. April 1966. Köln-Zollstock.

- Wilhelm, Jürgen (Hrsg.) (2008)

- Das große Köln-Lexikon. S. 360, Köln (2. Auflage).

Stadtteil Köln-Raderthal

- Schlagwörter

- Ort

- 50968 Köln - Raderthal

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Karten, Literaturauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn vor 1300

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Stadtteil Köln-Raderthal”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-292739 (Abgerufen: 24. Februar 2026)