Magazine zur Aufbewahrung von Munition

Bei Friedenspulvermagazinen handelte es sich um zumeist großflächige Areale, auf denen sich mehrere Lagerhäuser befanden. Die Anlagen waren mit einem System aus Wällen durchzogen und umgeben, die bei einer Explosion den Druck zumindest teilweise aufhalten, bzw. nach oben ableiten konnten. Die Umgebung sollte hierdurch geschützt werden. Bei der Masse an gelagerter Munition (in der Regel mehrere tausend Tonnen) wäre eine solche Explosion verheerend gewesen, weswegen alles unternommen wurde, um die Auswirkungen im Falle eines Unglückes möglichst gering zu halten. Friedenspulvermagazine lagen daher in einigem Abstand zu besiedelter Fläche und zu den übrigen Festungswerken. In Kriegszeiten wurde die Munition dann in die näher bei den Verteidigungswerken (oder innerhalb einer Stadtmauer) gelegenen Kriegspulvermagazine verlagert oder direkt in die Munitionsräume der Forts und Zwischenwerke gebracht. Eine Auslagerung der Munition in die Magazine war nötig, denn die Munitionsräume lagen zumeist unterirdisch und waren somit in aller Regel feucht. Dies machte die Lagerung des Schießpulvers über einen längeren Zeitraum unmöglich.

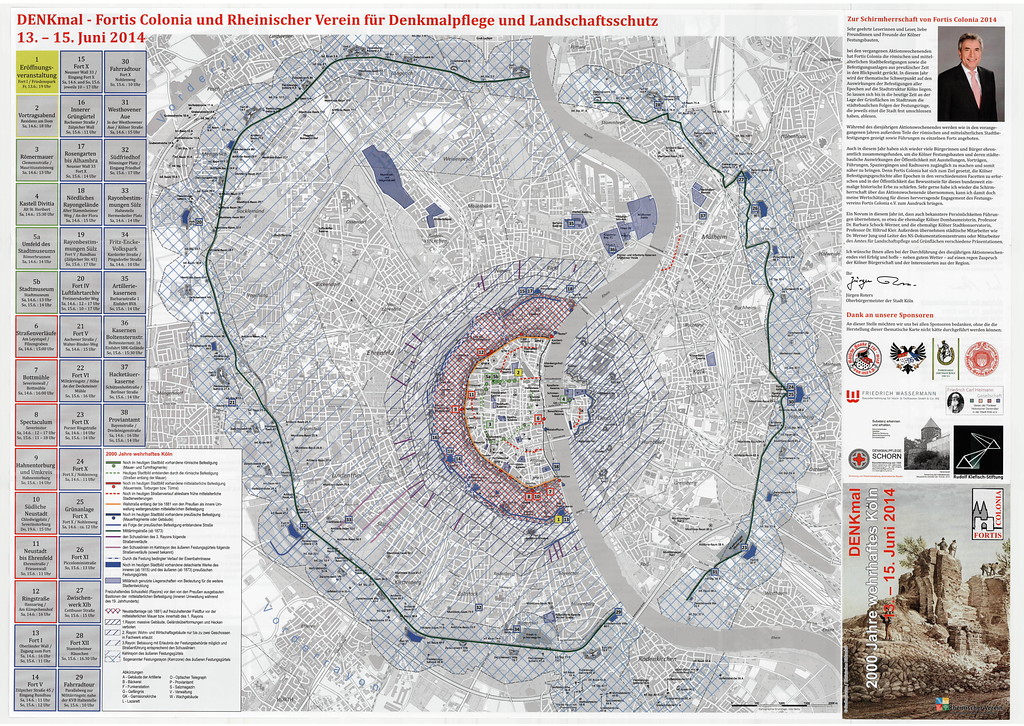

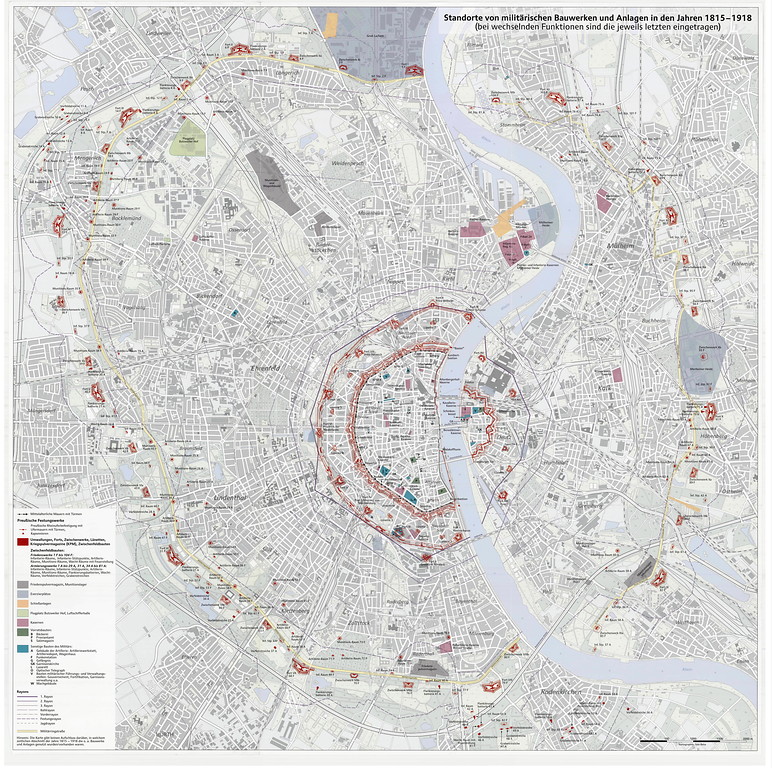

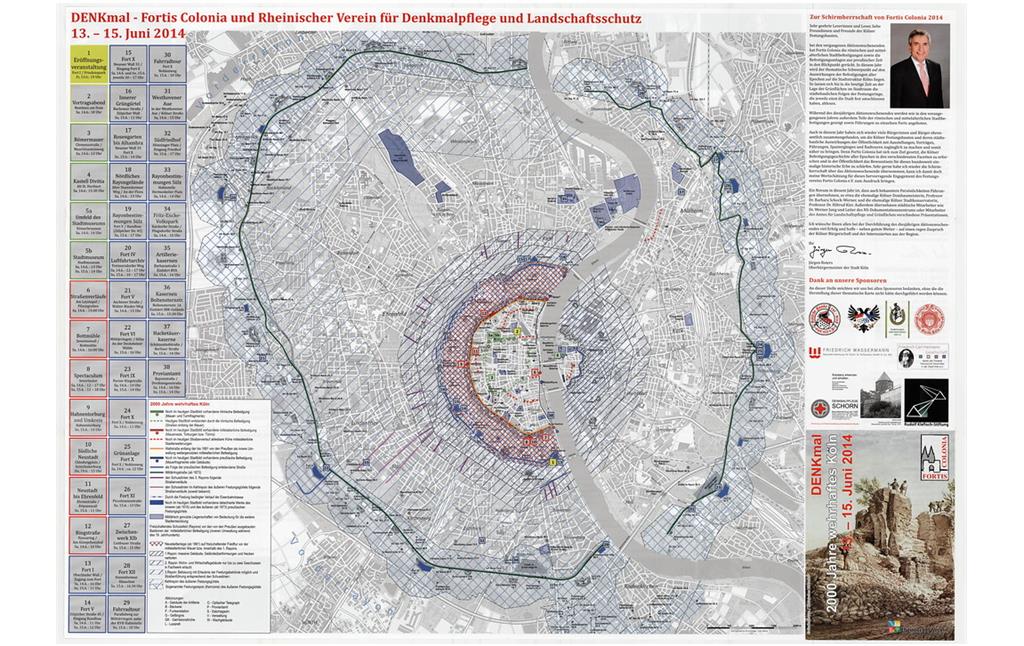

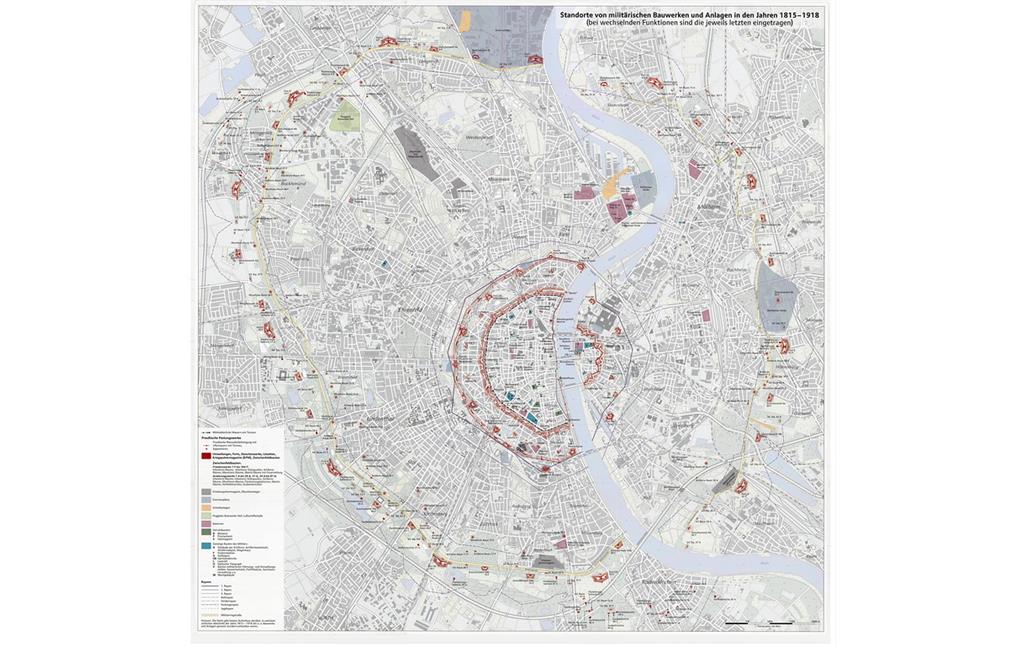

Lage des Friedenspulvermagazins Raderthal

In Köln existierten in preußischer Zeit zwei große Friedenspulvermagazine, eines auf jeder Seite des Rheines. Rechtsrheinisch lag das Friedenspulvermagazin bei Westhoven, auf der linken Rheinseite lag das hier beschriebene Friedenpulvermagazin ganz im Süden des äußeren Festungsringes, nahe der Ortschaft Raderthal, direkt an der Militärringstraße. Die Lage an der Militärringstraße war äußerst wichtig. Da es nur ein zentrales Lager auf der linken Rheinseite gab, mussten die Forts und Zwischenwerke im Verteidigungsfall schnell mit Munition versorgt werden können. Die älteren Friedenspulvermagazine zur Versorgung des inneren Festungsringes lagen in den Freiräumen zwischen der Stadtumwallung und den Forts, um im Falle einer Explosion möglichst wenig Schaden zu verursachen (die Kriegspulvermagazine zur Versorgung des inneren Festungsringes befanden sich in Köln innerhalb der Stadtumwallung). Im dünn besiedelten Umfeld des äußeren Festungsgürtels spielten solche Überlegungen allerdings eine untergeordnete Rolle. Ein wenig verwundert jedoch, dass die Lage nicht zentraler in der Verteidigungslinie, also weiter im Westen, etwa auf Höhe der Aachener Straße, gewählt wurde. Zander (1944) vermutet hier, dass der Verkehr dieser zentralen Ausfallstraße nicht an einem Munitionslager vorbeigeführt werden sollte. Des Weiteren fällt auf, dass in Raderthal kein unmittelbarer Gleisanschluss vorhanden ist. Der Transport der Munition erfolgte mittels Pferdefuhrwerken, hierüber schreibt Zander (1944, übernommen aus von der Felsen, 2010):

„Die Beförderung des Pulvers erfolgte innerhalb der Stadt und zu den Forts mittelst Pferdefuhrwerks. Es war ein Artilleriekastenwagen, dunkelblau gestrichen, mit ehemals schwarzem, mit der Zeit grau gewordenem Plantuch überspannt. Vorn am Wagen war eine rote Fahne angebracht, die mit einem P versehen war (Pulver!). Der Fuhrmann ging stets neben seinen beiden Pferden. Alle Personen waren, sobald der Wagen in Sicht kam, verpflichtet, die Pfeife oder Zigarre aus dem Mund zu nehmen und auf den Rücken zu halten. Erst wenn das Gefährt wieder verschwunden war, durfte weitergeraucht werden. Getreulich wurde diese Anordnung befolgt.“

Als 1914 im Zuge des Ersten Weltkrieges die Festung Köln armiert wurde, legte man entlang der Militärringstraße eine Armierungsbahn an. Die Zeit der Pferdekutschen zur Versorgung der Forts war somit vorbei.

Bau und Struktur

Die Errichtung der Anlage erfolgte ab 1876. Zunächst wurden sechs große Pulverhäuser gebaut, umgeben von kreisähnlichen Wällen. Diese in Leichtbauweise errichteten Lagerhäuser konnten je 2.000 Tonnen Pulver fassen. Im Laufe der Zeit wurden weitere vier große Pulverhäuser sowie 27 kleinere Pulverhäuser angelegt. Die kleineren Pulverhäuser bestanden aus Beton. Alle Gebäude wurden mit einem ausreichenden Abstand zueinander angelegt, um im Falle einer Explosion keine Kettenreaktion auszulösen. Zünder und Geschosse lagerten getrennt voneinander.

Schleifung und Umnutzung

Die Schleifung des Magazins erfolgte gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrages Anfang der 1920er Jahre. 1923/24 entstand nach einem Umgestaltungsentwurf des Kölner Gartenbaudirektors Friedrich „Fritz“ Encke (1861-1931) ein Volkspark. An dem Ort des ehemaligen Friedenspulvermagazins existiert heute noch immer diese Parkanlage, die nach Ihrem Planer in „Fritz-Encke-Volkspark“ umbenannt wurde. In den Randgebieten wurden Wohnbauten der englischen Besatzung aus der frühen Nachkriegszeit integriert. Von den ursprünglichen Elementen des Friedenspulvermagazins sind nicht mehr viele erhalten. Lediglich zwei Umwallungen und ein ehemaliger Pulverschuppen sind noch heute im Gelände sichtbar.

(Christoph Boddenberg, LVR-Fachbereich Umwelt, 2014)

Internet

koelner-festungsbauten.de: Festungsstadt Köln (abgerufen 15.07.2014)

www.koeln-lotse.de: Das „Friedenspulvermagazin“ wird zum Fritz-Encke-Volkspark in Raderthal (Uli, der Köln-Lotse vom 16.04.2022, abgerufen 21.04.2022)