In den Jahren von 1939 bis 1945 befanden sich über ganz Köln verstreut mindestens 300 Lagerstätten, die den unterschiedlichsten Zwecken der Nationalsozialisten dienten. Hier waren (Zwangs-) Arbeitskräfte untergebracht oder es wurden unliebsame Volksgruppen unter NS-Aufsicht zusammengeführt – so wie z.B. Sinti und Roma im Bickendorfer Lager, dem so genannten „Schwarz-Weiß-Platz“.

Die Entwicklung des Messelagers Deutz

Das Messelager als zentraler Ort der NS-Gewaltherrschaft in Köln

Größe und Umfang des Lagers

Konrad Adenauer als prominenter Häftling des Lagers

Erinnerung und Gedenken

Quelle, Internet, Literatur

Die Entwicklung des Messelagers Deutz

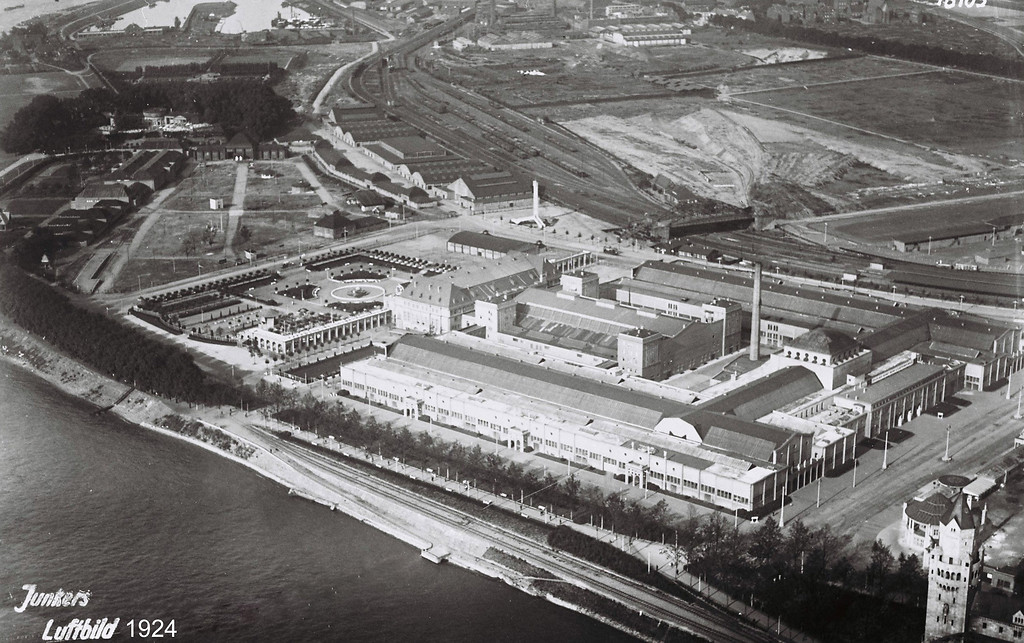

Das Areal der Messe im rechtsrheinischen Köln-Deutz wurde in der NS-Zeit bereits früh auch als Raum für Schulungen und für NSDAP-Massenveranstaltungen genutzt. Prominente Parteigrößen wie Hermann Göring, Joseph Goebbels oder der „Führer“ selbst traten schon vor der NS-Machtergreifung 1933 zu Kundgebungen in der Deutzer Messe auf – Adolf Hitler alleine dreimal im Jahr 1932 (ksta.de) und dann nochmals kurz nach der Machtergreifung auf einer Wahlkundgebung am 19. Februar 1933.

Nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden hier ab Herbst 1939 zunächst Kriegsgefangene interniert bevor das Areal dann ab 1940/41 immer mehr für auch nicht-kriegsbezogene Zwecke der NS-Zwangsherrschaft genutzt wurde.

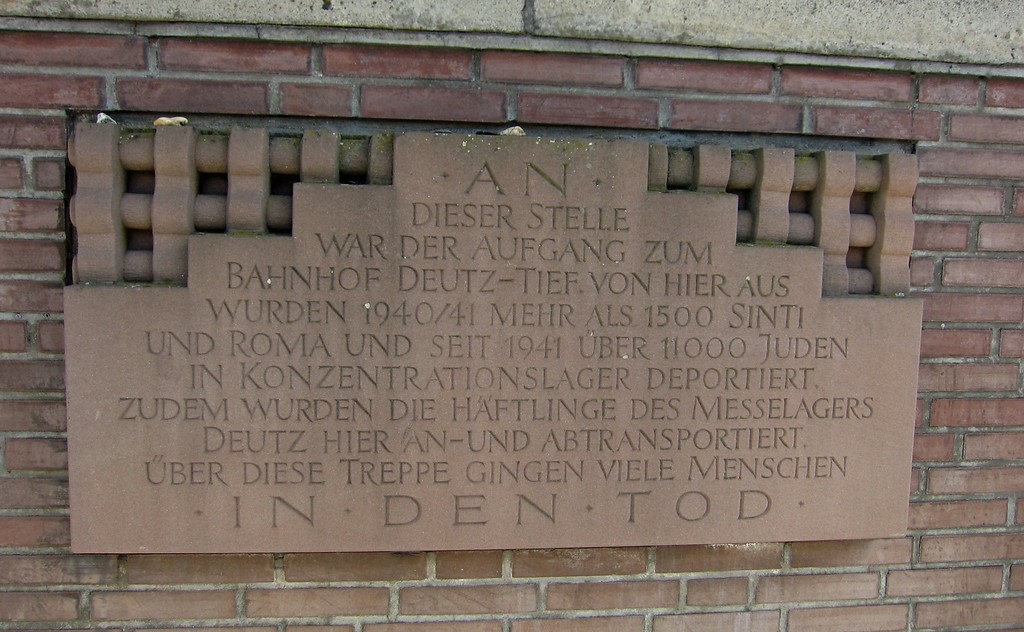

Über die Gleise „Deutz-Tief“ des unmittelbar benachbarten Bahnhofs Köln-Deutz liefen seit Oktober 1941 die umfangreichen Deportationen, vor allem in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar (seinerzeit das größte KZ auf deutschem Boden). Der letzte bekannte Transport führte am 1. Oktober 1944 von hier ins KZ Theresienstadt auf dem besetzten Gebiet der Tschechoslowakei (heutiges Tschechien).

Der Messebetrieb wurde schließlich im Juni 1942 komplett eingestellt.

Das Messelager diente bis zum März 1945 als Sammel-, Auffang- und Gefangenenlager in unterschiedlicher Weise dazu, Menschen gefangen zu halten. Das Deutzer Lager war „Teil eines Komplexes von Haft- und Lagereinrichtungen ..., deren verwirrende Vielzahl und Funktionsvielfalt ihre terminologische und sachliche Abgrenzung erschwert“ (Schwering 1988). Kraus (2007) führt mehrere NS-Zwangslager für den Bereich der Messe an, darunter das Frauen-Arbeitserziehungslager „Messeturm“ den Zeitraum vom 28. August bis 5. September 1944 (ebd., S. 74-75).

Tausende lebten hier zwangsweise und unter menschenunwürdigen Bedingungen, nach der zeitgenössischen NS-Diktion aufgeteilt in Kategorien wie „Berufsverbrecher“, „Politische“, „Homosexuelle“ oder „Zigeuner“. Interniert waren hier Menschen, die aus Gründen ihrer Rasse, ihres Glaubens oder ihrer Weltanschauung verfolgt wurden, deutsche und ausländische Gestapo-Häftlinge und Kriegsgefangene, zur „Arbeitserziehung“ internierte Menschen und zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Ferner gehörten Häftlinge der III. SS-Baubrigade an – sie mussten tagsüber nach Bombenangriffen Trümmer und Leichen beseitigen und in Sprengkommandos Bomben-Blindgänger entschärfen.

Währenddessen wurden in den großen Messehallen eingelagerte Güter und geraubtes Eigentum der verschleppten und vertriebenen Menschen vor Ort zwangsversteigert oder an ausgebombte Einheimische verteilt.

Das Messelager als zentraler Ort der NS-Gewaltherrschaft in Köln

Für den Bereich des Köln-Deutzer Messegeländes werden die folgenden Örtlichkeiten und Funktionen als Zwangsstätten genannt, die das Messelager zu einem der zentralen Orte der NS-Gewaltherrschaft in Köln machten:

- Lager für in Köln ankommende Kriegsgefangene auf dem Messegelände, ab Herbst 1939 (museenkoeln.de)

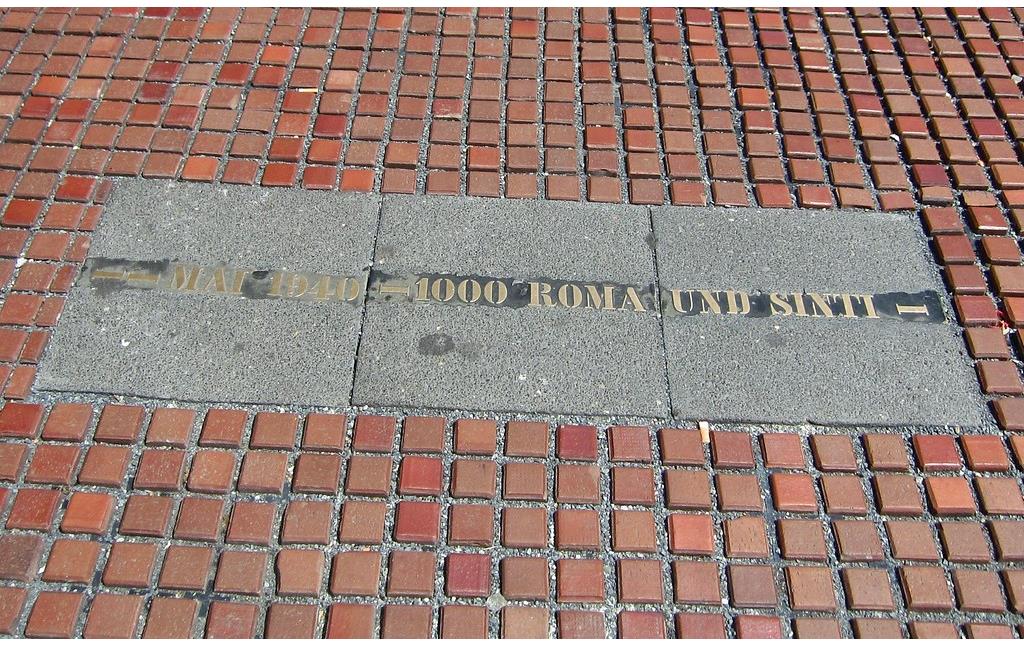

- Sammellager für Sinti und Roma in den Messehallen auf dem Messegelände und Ausgangspunkt von Deportationen nach Polen, ab Mai 1940 (ebd.)

- Ausgangspunkt von Deportationen von Juden aus Köln und dem Rheinland nach Polen ab Oktober 1941 (ebd.)

- Polizeihilfsgefängnis für Polizei- und Gestapohäftlinge als Barackenlager am Tanzbrunnen auf dem Messegelände, ab September 1942; fungierte als „Arbeitserziehungslager“ und Durchgangslager der Gestapo (Fings 1996, S. 78-83 und 145-148, Kraus 1999, Nr. 103 und museenkoeln.de),

- Konzentrationslager-Außenlager / -Außenkommando des KZ Buchenwald, SS-Baubrigade III im Bereich des Messeturms auf dem Messegelände, 300-1000 Häftlinge, ab 18./21. September 1942 bis Mai 1944 (Schulte 2005, S. XXXVIII, Fings 1996, S. 148-149, Kraus 1999, Nr. 191 und museenkoeln.de),

- Konzentrationslager-Außenkommando Köln-Stadt, etwa 50 Häftlinge, 12. August 1944 bis 27. Februar 1945 (Schulte 2005, S. 218 und Fings 1996, S. 149-151),

- „Ostarbeiter“-Lager (Fings 1996, S. 54)

Berichtet wird ferner von weiteren NS-Lagern in Köln, welche sich zwar nicht auf dem Gelände der Messe befanden, in die aber von hier – teils einzelne Personen, teils ganze Gruppen von Häftlingen – Zwangsarbeiter entsandt wurden:

- Arbeitserziehungslager der Kölner Gestapo, Mühlheimer Straße, ab 1944 (Kraus 1999, Nr. 20),

- Konzentrationslager-Außenkommando von Ford Deutschland in Köln-Niehl, 48-60 Häftlinge, 12. August 1944 bis 27. Februar 1945 (Schulte 2005, S. XXXVIII, Fings 1996, S. 152-154),

- Konzentrationslager-Außenkommando Köln-Westwaggon der Vereinigten Westdeutschen Waggonfabrik AG, Mühlheimer Straße 131, 200 Häftlinge, 27. September 1944 bis 15. März 1945 (Schulte 2005, S. XXXIX, Fings 1996, S. 155-158 und Kraus 1999, Nr. 192).

- Baracken-Zwangsarbeiterlager des Drahtseil- und Kabelherstellers Felten & Guilleaume für das Mülheimer Carlswerk mit der Schlackenbergwerft; etwa 100 Ostarbeiterinnen in einem betriebseigenen Barackenlager in der Schanzenstraße Nr. 24 (museenkoeln.de).

Größe und Umfang des Lagers

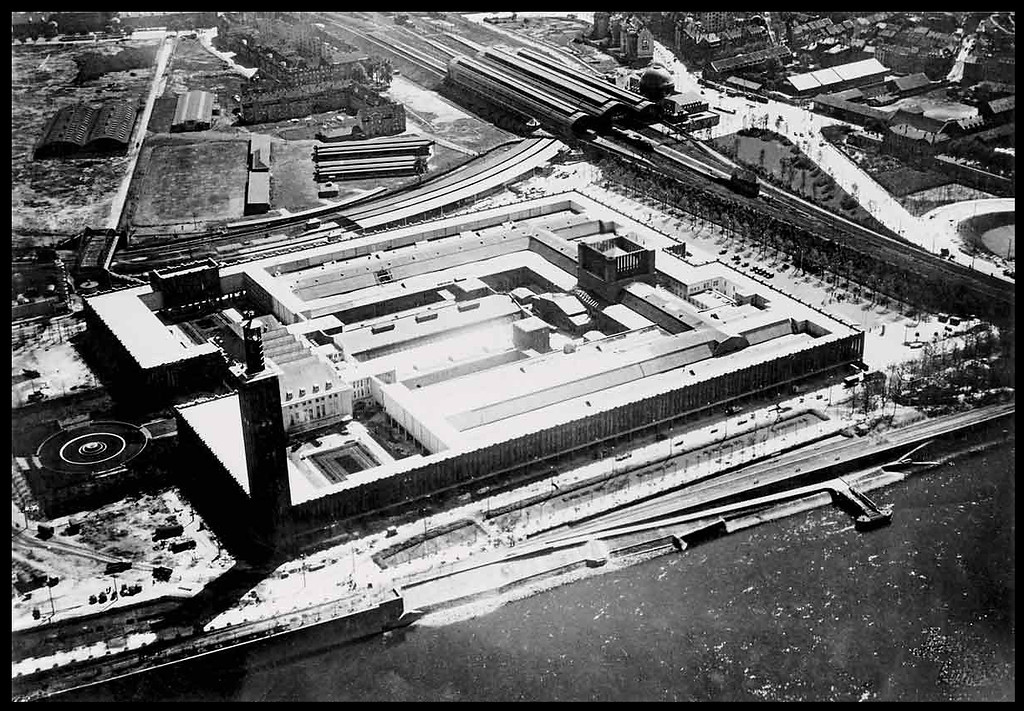

Die Größe des Lagers schwankte offenbar je nach Umfang der Belegung und Nutzung. Zahlreiche Neu- und Umbauten nach 1945 erschweren die Rekonstruktion der Fläche. Es liegt keine verlässliche (Karten-) Grundlage für die hier nur unter Vorbehalt verzeichnete Objektgeometrie vor.

Bei Fings (1996, S. 30-32) finden sich ein Plan und ein Modell, welche allerdings die Planung für eine 1940 vorgesehene Messe-Ausstellung aufzeigen. Eine britische Luftaufnahme von 1942 zeigt deutlich Baracken im Bereich des Staatenhauses (ebd., S. 79).

Konrad Adenauer als prominenter Häftling des Lagers

Auch der frühere Kölner Oberbürgermeister (1917-1933 und nochmals 1945) und spätere erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland von 1949-1963, Konrad Adenauer (1876-1967), war im Messelager Deutz inhaftiert. Im Zusammenhang mit dem Umsturzversuch des Hitler-Attentats vom 20. Juli wurde er am 22. August 1944 verhaftet und zunächst in das Kölner Gestapo-Gefängnis im EL-DE-Haus gebracht. Tags darauf wurde der langjährige Förderer der Kölner Messe in das Deutzer Lager überführt. Nach einer nur kurz währenden Zeit der Freiheit nach einer Flucht aus dem Krankenhaus wurde Adenauer dann in das „Arbeitshaus und Konzentrationslager“ in der früheren Abtei Brauweiler gesperrt, von wo er am 26. November 1944 entlassen wurde.

Erinnerung und Gedenken

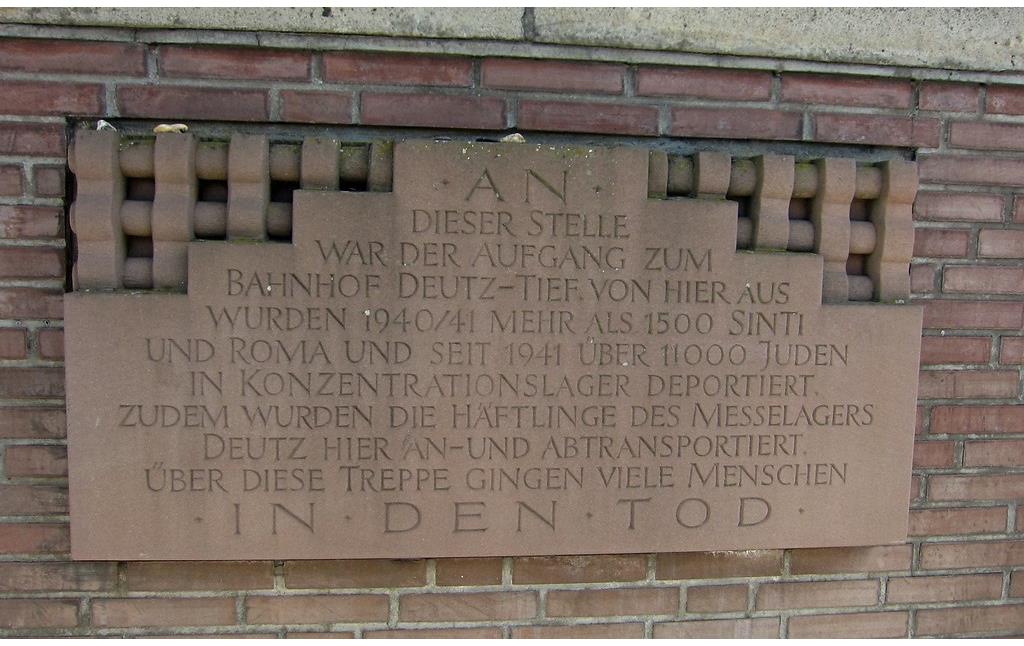

Der durch seine „Stolpersteine“ für Opfer des Nationalsozialismus bekannte Künstler Gunter Demnig (*1947) zog 1990 eine 16 Kilometer lange Farblinie als „Spur der Erinnerung“ vom ehemaligen Wohnplatz der Kölner Sinti und Roma zum Deutzer Bahnhof. Die Linie ist heute nicht mehr erhalten, aber an markanten Punkten wurden kurze Abschnitte aus Bronze in den Boden eingelassen (de.wikipedia.org).

An das Messelager in Köln-Deutz als zentralen Ort der Unterdrückung durch die NS-Diktatur erinnern seit den 1980er-Jahren eine Gedenktafel am Messeturm und ein 1993 errichtetes Mahnmal an den alten Messehallen.

(LVR-Fachbereich Umwelt, 2013 / Ergänzungen von Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig, 2015/2024)

Das Messelager Deutz war KuLaDig-Objekt des Monats im August 2021.

Quelle

Freundliche Hinweise des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln, 2015.

Internet

museenkoeln.de: NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln (abgerufen 02.06.2015)

de.wikipedia.org: Messelager Köln (abgerufen 01.06.2015)

museenkoeln.de: NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln, Lager der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Kriegsgefangenen und der KZ-Häftlinge in Köln, Stadtteil Deutz (abgerufen 02.08.2021, Inhalt nicht mehr verfügbar 16.04.2025)

www.ksta.de: Gedenkstätte in Deutz, Nazi-Terror unter dem Kölner Messeturm (Kölner Stadt-Anzeiger vom 19.11.2014, abgerufen 02.06.2015, Inhalt nicht mehr verfügbar 16.04.2025)