Lage, Objektgeometrie und historische Platz- bzw. Straßennamen

Die Ware Holz und die Kölner Wirtschaft der Vormoderne

„Umb eyne gemeyne beste willen“ - der Holzmarkt im Fokus des Stadtrats

Der Wandel des Holzmarkts seit dem 19. Jahrhundert

Quellen, Internet, Literatur

Lage, Objektgeometrie und historische Platz- bzw. Straßennamen

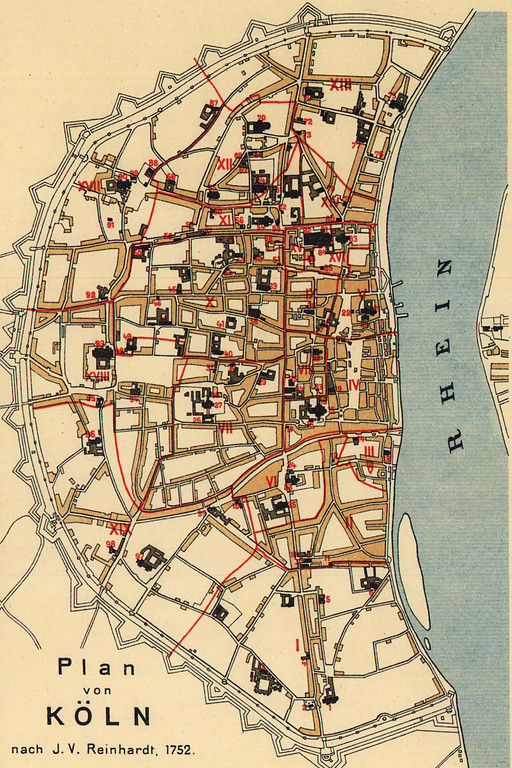

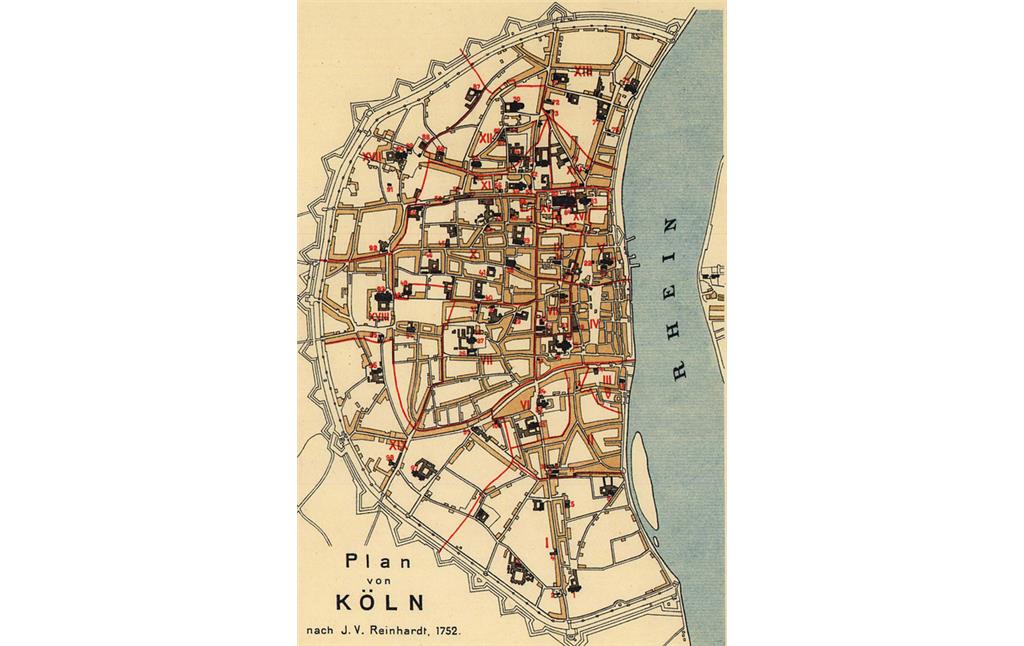

Der Holzmarkt befand sich in Mittelalter und Früher Neuzeit außerhalb des eigentlichen Marktviertels mit Alter Markt und Heumarkt, weiter südlich am Rhein gelegen und war Teil des Schreinsbezirks Airsbach (Oversburg) sowie der Pfarren Sankt Johann Baptist und Sankt Maria Lyskirchen (siehe Plan von Köln nach J. V. Reinhardt 1752 und Hegel 1992).

Eine eindeutige, originalgetreue Einzeichnung der Grenzen des historischen Holzmarkts ist durch die Schleifung der mittelalterlichen Stadtmauer, die Entstehung von neuen Straßen und Gebäudekomplexen sowie die Errichtung des Rheinauhafens nur ungefähr möglich. Die hier eingezeichnete Objektgeometrie orientiert sich an der Topographischen Aufnahme der Rheinlande (1801-1815) von Tranchot und Müffling, zumal der Holzmarkt zu Zeiten späterer historischer Kartenwerke nicht mehr seinem ursprünglichen wirtschaftlichen Zweck diente. Aufgrund ungenauer Georeferenzierung und städtebaulichem Wandel unterscheidet sich diese Geometrie räumlich vom heutigen Verlauf der Straße Holzmarkt.

In der Stadtansicht von 1531 von Anton Woensam sind neben dem regen Treiben der Schiffbauer und Flösser auf dem Rhein ebenso die Zugänge zum Holzmarkt durch die Stadtmauer zu erkennen. Hier ist „de holt mart portz“ (Holzmarktpforte) und die „klein wytzgas portz“ (Kleine Witschgassenpforte) eingezeichnet. In allen historischen Ansichten und Karten ist der Holzmarkt gut durch das prächtigen Anwesen des Bürgermeisters Arnold von Siegen (um 1500-1579), den Arnoldshof, zu lokalisieren, insbesondere nach dessen Erweiterung um den großen Treppenturm.

In der Ansicht der Stadt Köln des Arnold Mercator von 1570/71 („Mercatorplan“) ist der Marktplatz als „Der holts marckt“ von der „witsche gaß“ (Große Witschgasse) bis zur „klein witsche gaß“ (Kleine Witschgasse) eingezeichnet. Er befand sich leicht nördlich der „Werthchen“ genannten Insel, auf der später der Rheinauhafen entstand.

Der seit 948 über „platea wizechini“ überlieferte Namensteil „Witsch“ geht dabei auf einen hiesigen Grundeigentümer namens Wizechnus (von fränkisch Wizo) zurück, wohingehend für die Kleine Witschgasse ein Hicchinus (von fränkisch Hizo) Pate stand (Signon 2006, S. 167ff.).

Nach dem Kartenwerk zum Schreinsbezirk Airsbach von Keussen (1910) streckte sich der Marktplatz zeitweise weiter Richtung Süden, bishin zum Katharinengraben (heute südlich der Severinsbrücke). Die Ausdehnung bis zum Katharinengraben ist ungefähr deckungsgleich zum Verlauf der heute gegenüber des Rheinauhafens verlaufenden Straße Holzmarkt.

Als der Kölner Erzbürger Ferdinand Franz Wallraf (1748-1824) während der Franzosenzeit (1794-1814/15) damit beauftragt wurde, Kölner Straßennamen ins Französische zu übertragen, übersetzte er den 1797 noch mit „Aufm Holtzmarck“ benannten Platz 1812/13 wörtlich mit „Marché au Bois“. Die bis 1812 auch teils Pudelsgasse genannte Holzgasse wurde dabei zur „Rue des Chantiers“, d.h. Baustellen- oder Werftstraße (altes-koeln.de und Signon 2006, S. 192).

Die Ware Holz und die Kölner Wirtschaft der Vormoderne

Die Stadt Köln erfuhr insbesondere ab dem Hochmittelalter, begünstigt durch ihre zentrale geografische Lage und den vielen durchführenden Handelswegen, einen starken wirtschaftlichen Aufschwung. Der Rhein und die Schifffahrt blieben dafür die zentrale Voraussetzung. Zudem bewilligte Erzbischof Konrad von Hochstaden (um 1205-1261, amtierte ab 1238) am 7. Mai 1259 der Stadt das Stapelrecht, das alle passierenden Händler verpflichtete, ihre Waren für drei Tage in der Stadt zu lagern und den Bürgern zum Verkauf anzubieten. Die Güter wurden zuvor von städtischen Amtsträgern auf Qualität und Quantität kontrolliert, wodurch, neben weiteren Abgaben, eine Kontrollgebühr in die Stadtkasse gezahlt werden musste. Zudem durften auswärtige Händler nicht untereinander handeln.

Das Vorkaufsrecht der Kölner Bürgerschaft umfasste Güter wie Salz, Wein, Eisen, Leder, Wolle oder Holz. Letzteres wurde von sogenannten „Holzmengern“ auf dem am Rhein gelegenen Holzmarkt feilgeboten. Holz war neben Wasser bis ins 19. Jahrhundert der wichtigste Energieträger, der für das Kochen, Heizen und Arbeiten sowie für das Bauen unerlässlich war. Da die Stadt Köln kaum Grundbesitz außerhalb der eigenen Stadtmauern besaß, war man angewiesen auf den Import von Bau- und Brennholz, das zumeist von oberrheinischen Händlern aus dem Schwarzwald bezogen wurde. Nur das Bauholz unterlag dem dreitägigen Niederlegungszwang.

„Umb eyne gemeyne beste willen“ - der Holzmarkt im Fokus des Stadtrats

Der Handel auf dem Holzmarkt wurde durch den Stadtrat reguliert, wie aus einer umfassenden zwischen 1370 und 1390 erlassenen Marktordnung, der „Ordinancie vom Holzmarkt“ (Stein 1895, Nr. 51, S. 53ff), ersichtlich ist. Darin wurde vor allem die Stapelpflicht auswärtiger Holzhändler, den sogenannten „houltzmengern“, nochmals bekräftigt:

„Vort were sache, dat eynich schif mit bordere of mit zymmerhoultz zo marte queme ind dat veil were, dat sal van eynre zijt zo der andere blyven halden, ind so dat eynich van unsen burgeren, die des zo buwe behoifde, gelden weulde, deme sal man dat laessen werden, ind so way eynich houltzmenger dat schif ind houltz bynnen der vurs. zijt vergulde, die sal 10 marck zo boessen gelden.“

(„Ferner, wenn es sich so träfe, dass ein Schiff mit Brettern oder mit Zimmerholz zum Markt käme und dies zum Verkauf stünde, das soll von einer Seite zu der anderen stehen bleiben, so dass einer von unseren Bürgern, der dies zum Bauen benötigt, es kaufen will, dem soll man dies ermöglichen, und wenn irgendein Holzhändler das Schiff und das Holz innerhalb der genannten Zeit verkauft, der soll 10 Mark Strafe zahlen.“)

Der Warenverkehr durfte zudem nur oberhalb der Großen Witschgasse stattfinden (vgl. vorab zur Lage), wofür der Kölner Rat Stände auf fünf Jahre verpachtete (Stein 1895, Nr. 114, S. 201). Hier sollten die Geschäfte nur zwischen Holzhändler und Endverbraucher gemacht werden. Zwischenhändlern, die gegebenenfalls die Preise erhöhen, wurden Strafen angedroht. Zum Kauf von Bauholz berechtigt waren nur zunftangehörige Zimmerleute (Stein 1895, Nr. 96, S. 140), die zudem keine Vereinigungen mit Holzhändlern eingehen durften. Damit wollte die Obrigkeit möglichen Preisabsprachen und Teuerungen zuvorkommen.

Weiterhin mussten Händler ihr Brennholz, das sogenannte „kluppelhoeltz“, nach Baumsorten trennen, damit kein qualitativ minderwertiges unter hochwertiges Holz, wie Buche und Eiche, gemischt wurde. Erlen, Birken oder Kirschbäume galten hingegen nur als „Halbholz“.

Das Zuwinderhandeln gegen sämtliche der genannten Punkte wurde mit Geld- oder sogar mit Haftstrafen geahndet. Für die Kontrolle setzte die Stadt Bedienstete ein, wie die Holzzähler und Holzmesser, welche die angelieferten Waren am Ufer oder bereits auf den Schiffen und Flößen zählten und sortierten bzw. maßen. Auf dem Holzmarkt schließlich setzte der Rat weitere Kontrolleure ein, welche die Stände überprüfen sollten.

Der an Rechtstraditionen festhaltende Stadtrat wachte zudem über die Beibehaltung der Struktur der Gaffeln. Die Schiffer („schijfflude“) strebten nach der Errichtung einer eigenen, neuen Gaffel und beabsichtigten ein Gaffelhaus auf dem Holzmarkt zu kaufen. Der Rat verkündete jedoch, dass es keine weiteren Gaffeln außer den im Verbundbrief genannten gegründet werden dürften (Ratsmemorial vom 11. Juni 1501).

Diese Marktordnungen verdeutlichen, dass der Handel auf dem Holzmarkt ein Feld der Politik war. Der Stadtrat war um die Regulierung des wirtschaftlichen Treibens bemüht, um die Qualitätskontrolle der Güter sowie eine Stärkung des städtischen Gewerbes und - nicht zuletzt - den Schutz der Zunftprivilegien zu gewährleisten. Inwieweit die normativen Erlässe realiter vor Ort umgesetzt wurden, ist fraglich.

Der Wandel des Holzmarkts seit dem 19. Jahrhundert

Die Einnahme Kölns 1794 durch französische Truppen und die Eingliederung in das französische Staatsgebiet im Jahr 1801 beendeten den Status Kölns als Reichsstadt. Die Franzosenzeit markierte auch einen wirtschaftlichen Wendepunkt für die vormals mächtige Handelsmetropole. Der Stadtrat wurde aufgelöst, die Zünfte und Gaffeln wurden abgeschafft, wodurch Gewerbe und Handel nicht mehr durch die oligarchischen Strukturen der Reichsstadt protegiert wurden. Der Rhein unterlag keinen stapelrechtlichen Zwängen mehr, vielmehr wurde er als „fleuve commun entre les deux empires“ gehandhabt, d.h. als „gemeinsamer Fluss zwischen den beiden Reichen“ (Thiemeyer u. Tölle 2011, S. 180f).

Nach einem Aufschwung im Holz- und Steinkohlenhandel in den 1830er-Jahren wurde die Ressource Holz durch die immer stärker werdende Verfügbarkeit fossiler Energieträger, die zunehmend über Schienen transportierte wurden, unwesentlicher für die Gesellschaft. Dies schlug sich auch auf den Holzmarkt in Köln nieder, auf dem zum Ende des 19. Jahrhunderts die Nutzung als Markt zu einem Ende kam. Unter preußischer Herrschaft kam es ab den 1880ern zu Umstrukturierungsprozessen des Areals wie der Schleifung der mittelalterlichen Stadtmauer oder der Eröffnung des Rheinauhafens 1898.

Nachfolgend entwickelte sich der ehemalige Marktplatz sukzessive zur heutigen Hauptverkehrsstraße, die die Innenstadt mit den südlichen Stadtteilen Kölns verbindet und Wohn-, Gewerbe- sowie Bürogebäude beherbergt. Sich ehemals auf dem Holzmarkt befindliche Prachtbauten wie das Siegensche Bürgermeisterhaus existieren nicht mehr. Die Straße „Holzmarkt“ ist nunmehr Grenze zum Stadtquartier des Rheinauhafens, der mit seinen Kranhäusern und Denkmälern, zusammen mit der Severinsbrücke, maßgeblich prägend für das Stadtbild der südlichen Kölner Altstadt geworden ist. Der Holzmarkt fungiert als nördlicher Zugang zur Rheinauinsel, zu der man am Malakoffturm vorbei und über die preußische Hafendrehbrücke gelangt.

Die Betrachtung der Geschichte des Holzmarkts, insbesondere der letzten 200 Jahre zeigt auf, dass auch wirtschaftliche Prozesse das Stadtbild Kölns prägen und beeinflussen konnten. Während sich der Holzmarkt in reichsstädtischer Zeit unter der mehr oder weniger konstanten Ratsregierung kaum veränderte, kam es im dynamischen „kurzen“ 19. Jahrhundert durch parallel verlaufende politische und wirtschaftliche Umbrüche zur strukturellen Weiterentwicklung und Umnutzung des Areals. Lediglich die groben Straßenverläufe und Namen wie Holzgasse und Holzwerft erinnern noch an das vormalige und lange bestehende Handels- und Umschlagszentrum für eine der wichtigsten Ressourcen der Vormoderne.

(Samuel Dreßen, Digitales Kulturerbe LVR, 2025)

Quellen

- Stein, Walther: Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert, Band 2, Bonn 1895, online unter digital.ub.uni-koeln.de (abgerufen 26.08.2025).

- Historisches Archiv der Stadt Köln (HAStK), Best. 10A 4M Ratsmemoriale fol. 3 (11. Juni 1501).

Internet

rheinische-geschichte.lvr.de: Der Kölner Stapel (Text Christian Hillen, abgerufen 22.08.2025)

rheinische-industriekultur.com: Der Rheinauhafen in Köln (Text Walter Buschmann, abgerufen 28.08.2025)

de.wikipedia.org: Arnold von Siegen (abgerufen 03.09.2025)

altes-koeln.de: Holzmarkt (abgerufen 03.09.2025)

altes-koeln.de: Holzgasse (abgerufen 03.09.2025)