Der Schreinsbezirk

Die Pfarrorgansiation im Schreinsbezirk Airsbach / Oversburg

Objektgeometrie und Darstellung auf historischen Karten

Das Ende von Airsbach und Oversburg

Quellen, Internet, Literatur

Der Schreinsbezirk

Vorab zur Bezeichnung „Schrein“: Diese hat ihren Ursprung in den Vorläufern der heutigen Grundbücher, die im mittelalterlichen Köln in eigenen Truhen (Schreinen) verwahrt wurden. Ab um 1220/30 wurden insgesamt sechs Schreinsbücher für den Bereich innerhalb der Stadtmauern geführt. Das für die Vorstadt im Schrein Airsbach geltende Schreinsbuch war nach dem Pantaleonstor (auch Weißfrauenpforte) am Blaubach mit Porta Pantaleonis benannt. Es umfasste sechs Bände und wurde zwischen 1212 und 1798 geführt.

Der Schreinsbezirk Airsbach (auch Oversburg, seltener Overich) entstand aus der Neugliederung eines sehr frühen, dem wohl bereits im 8. Jahrhundert gegründeten Stift St. Severin unterstehenden Bereiches. Der dieses Gebiet umfassende ursprüngliche Grenzverlauf wurde in einer Urkunde des Erzbischofs Wichfrid (um 900-953, amtierte ab 924, auch Wichfri(e)d oder Wigfri(e)d) detailliert beschrieben.

Das zuvor deutlich ausgedehntere Areal von St. Severin musste in der Folgezeit einige Gebietseinbußen hinnehmen. Durch das im Jahr 1056 durch Erzbischof Anno II. (um 1010-1075, amtierte ab 1056) gegründete Stift St. Georg, verlor das Severinstift seinen vormals nördlichen Pfarrbezirk. Die dadurch veränderten kirchlichen Zuständigkeiten führten zu der Einrichtung des Verwaltungsbezirkes der Oversburg / Airsbach.

Im Zuge der zweiten Kölner Stadterweiterung zwischen 1106 und 1141 wurde gleich zu Beginn um 1106 auch Oversburg als bislang ungeschützte Vorstadtsiedlung mit einer Fläche von 34 Hektar in das Areal des hierbei vorgeschobenen Befestigungswerks der erweiterten Stadtmauer aufgenommen (vgl. die Karte unter commons.wikimedia.org).

Zentrum des Schreinsbezirks war der Waidmarkt, der an einer bereits auf die römische Zeit zurückgehenden Fernstraße liegt. Der im Osten am Rhein, außerhalb des eigentlichen Marktviertels mit Alter Markt und Heumarkt gelegene Holzmarkt am späteren Rheinauhafen war vom Mittelalter bis zum Ende der Frühen Neuzeit für die Stadt Köln der zentrale Umschlags- und Handelsplatz für Holz.

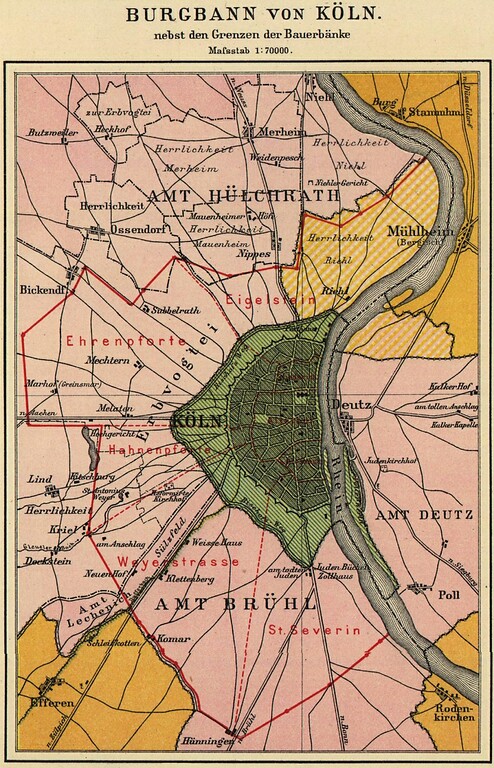

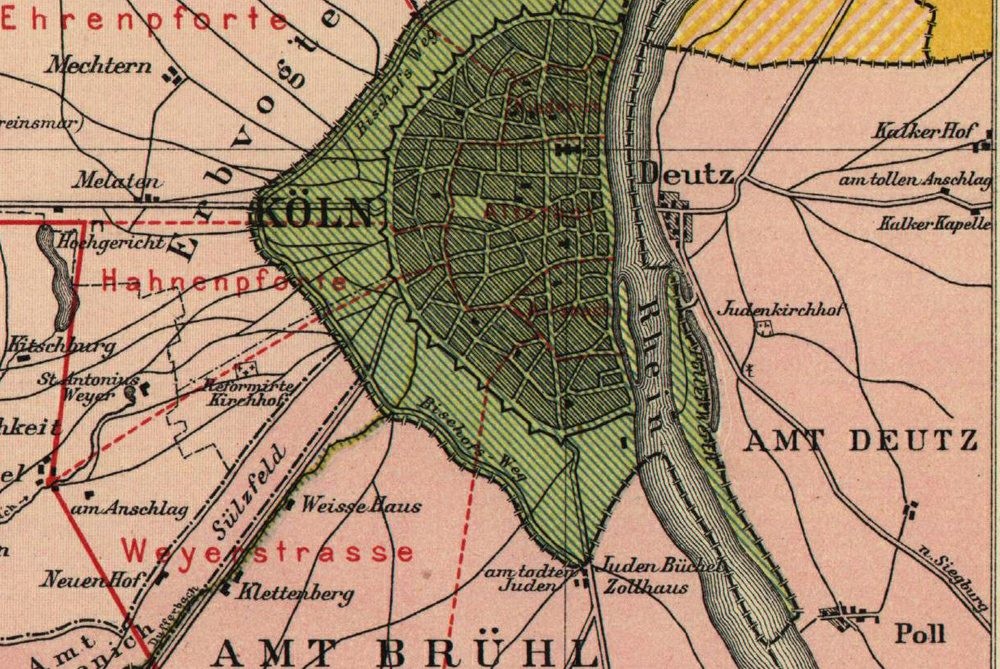

Das Areal des Schreinsbezirks überschneidet sich räumlich mit der im Kölner Schweid (auch Cöllner Schweidt, Sweyß u.ä.) abgebildeten Gliederung der Vororte in Weidebezirke, die in ihrer Gesamtheit die Verbände der fünf Bauerbänke des damaligen Kölner Umlands darstellten: Eigelstein, Friesenstraße, Schaafenstraße, Severin und Weyerstraße.

Die historisch auch als Buirgeding, Boorbank, Geburschaft u.ä. bezeichneten Bauerbänke der Domstadt waren ursprünglich als Zusammenschlüsse der Grundbesitzer und Gutspächter für die Bewirtschaftung und zum Schutz des vor der staufischen Stadtmauer liegenden Bauernlands und der dortigen Wege gegründet worden (Wilhelm 2008, S. 50-51). Sie entwickelten sich im Laufe des Mittelalters zu Genossenschaften der Kölner Ackerbürger mit festen Statuten. Ab dem 13. Jahrhundert nahmen sie teils auch die Rolle von Gerichts- und Verwaltungskörperschaften ein. Die Kölner Bauerbänke hatten noch bis in die Franzosenzeit Bestand.

Ein Pendant zur Oversburg stellte der nördlich der Altstadt im Süden der Bauerbank Eigelstein gelegene Vorstadtbezirk Niederich dar, dessen Entwicklung sich wohl ähnlich vollzog.

Die Pfarrorgansiation im Schreinsbezirk Airsbach / Oversburg

Über die einstige Doppelkirchenanlage der beiden in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts auf Betreiben von Erzbischof Anno II. entstandenen Kirchen des Georgstiftes und Sankt Jakob erhielt die südliche Vorstadt ein geistiges Zentrum, in dem der ehemaligen Pfarrkirche Sankt Jakob (bis 1803/25) die Funktion der Pfarrkirche zukam. Solche Doppelkirchenanlagen waren für das mittelalterliche Köln charakteristisch, wie auch die beiden Kirchen Sankt Cäcilien und Sankt Peter (Jesuitenkirche) zeigen.

Neben den beiden zentralen Kirchen St. Georg und St. Jakob befanden sich zahlreiche weitere geistliche Einrichtungen innerhalb des Schreinsbezirks.

Laut der Karte zum mittelalterlichen Pfarrsystems und seiner kirchlichen Infrastruktur in Köln um 1500 (Hegel 1992, Nrn ebd.) befanden sich im Bereich Airsbach / Oversburg die folgenden Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen:

- vollständig die Pfarrei St. Johann Baptist mit (1) der Pfarrkirche St. Johann Baptist aus dem 11. Jahrhundert in der Severinstraße, die schon im 10. Jahrhundert Filialkirche von St. Severin war, (2) dem Beginenkonvent Bonn oder Johann Baptist von 1311 in der Weberstraße, (3) dem Hospital Zur weiten Tür von um 1400 in der Severinstraße, (4) dem angeblich die Benedikt-Regel befolgenden Klausnerinnen-Kloster St. Johannesklause von um 1306 in der Severinstraße,

- vollständig die Pfarrei St. Maria Lyskirchen mit der Pfarrkirche St. Maria Lyskirchen aus dem 10. Jahrhundert,

- vollständig die Pfarrei St. Jakob mit (1) der Pfarrkirche St. Jakob aus dem 12. Jahrhundert am Waidmarkt, (2) dem Kanoniker-Stift St. Georg von 1056/67 am Waidmarkt, (3) dem vor der Mitte des 14. Jahrhunderts aus einem Hospital von ca. 1250 hervorgegangenen Beginen-Konvent St. Georg am Waidmarkt, (4) dem Beginen-Konvent St. Jakob von vor 1363 in der Weißbüttengasse, (5) dem Karmeliter-Kloster St. Maria, von 1256 in der Severinstraße,

- sowie der Pfarrei St. Mauritius zugehörend (4) das Augustinerinnen-Kloster St. Maria Magdalena (Weißfrauen) von um 1229, am Perlengraben / Blaubach, (5) der im 15. Jahrhundert eine Entwicklung zum Kloster nehmende Beginen-Konvent Tafeler oder Mauritius von 1304, an der Weißbüttengasse / Weißgerbereckgasse.

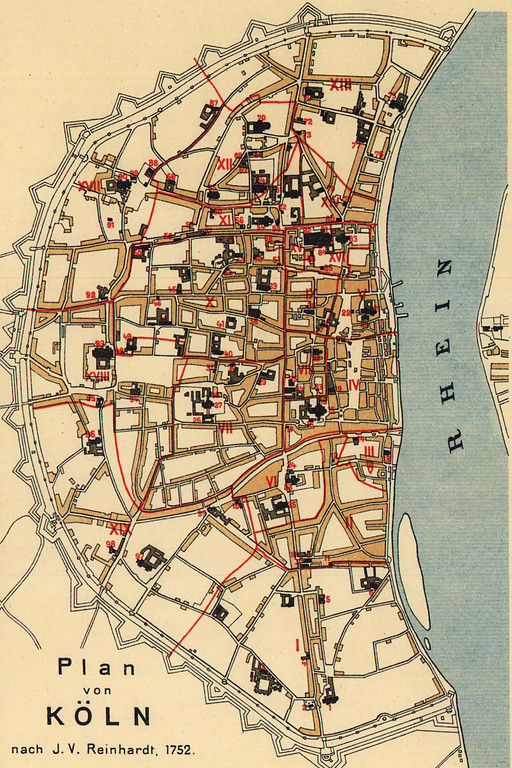

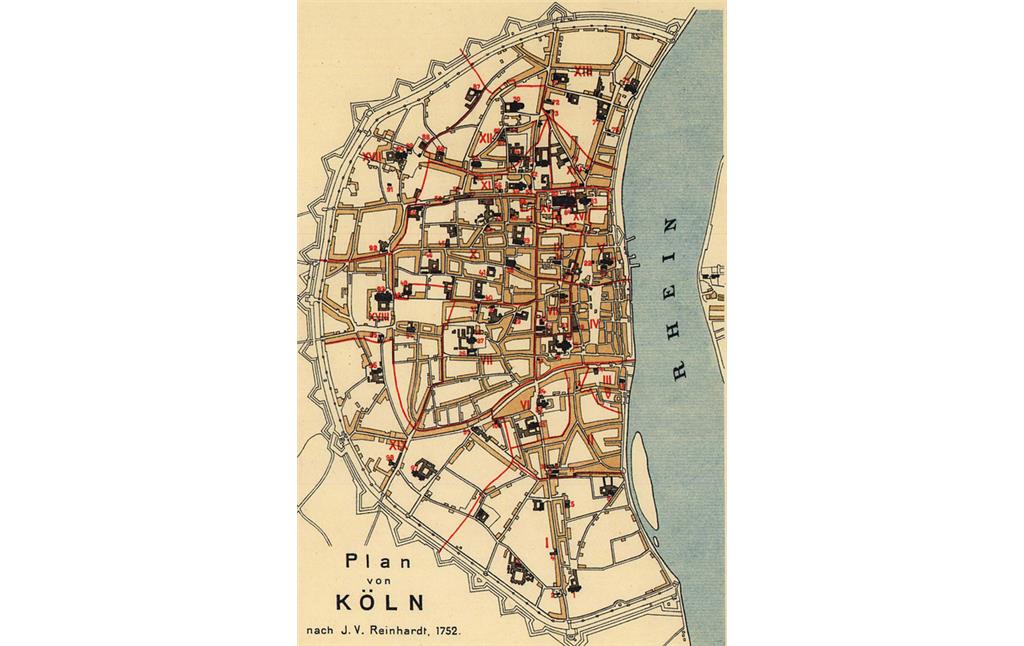

Dies entspricht mit wenigen Abweichungen (vornehmlich bei den Benennungen) dem Bild der älteren, aber einen etwa 100 Jahre späteren Zeitschnitt darstellenden Uebersicht über die Kölner Kirchen, Klöster und Hospitäler c. 1610, Plan von Köln nach J. V. Reinhardt 1752 (Auschnitt der Karte Kirchliche Organisation und Verteilung der Confessionen im Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz, 1903). Demnach umfasste der Schreinsbezirk:

- vollständig die Pfarrei S. Johann Baptist mit S. Katharina, S. Johann Baptist, Johannesklause, Hospital weite Türe, Kapelle auf d. Elenden Friedhof, Mathiaskapelle (ebd. II, Nrn. 7-12),

- vollständig die Pfarrei S. Maria in Lyskirchen mit der gleichnamigen Pfarrkirche und S. Lucia (ebd. III, Nrn. 13 u. 14),

- vollständig die Pfarrei S. Jakob mit S. Georg, S. Jakob und Karmeliter (ebd. VI, Nrn. 23-25),

- sowie Teile der Pfarrei S. Mauritius mit Weisse Frauen und Marienberg (ebd. XIX, Nrn. 99 u. 100).

Objektgeometrie und Darstellung auf historischen Karten

Die hier auf der aktuellen Katasterkarte ALKIS eingezeichnete Objektgeometrie orientiert sich an den Straßenverläufen zwischen Blaubach, Mühlenbach, Filzengraben, Holzmarkt / Rheinauhafen, An Sankt Katharinen und Perlengraben. Die heutige Situation deckt sich dabei teilweise bis ins Detail mit vorliegenden historischen Karten.

Die am Rhein und der „Werthchen“ genannten Insel liegenden Bereiche des einstigen Schreinsbezirks finden sich in den Stadtansichten und Plänen aus dem 16. Jahrhundert teils detailliert mit den Bezeichnungen der anliegenden Straßen und Tore eingezeichnet; darunter die Ansicht von Anton Woensam (1531), der Mercatorplan von 1570/71 und Civitates orbis terrarum (1593) von Frans Hogenberg und Georg Braun (vgl. die Karte unter commons.wikimedia.org und die Abbildungen am Eintrag Holzmarkt).

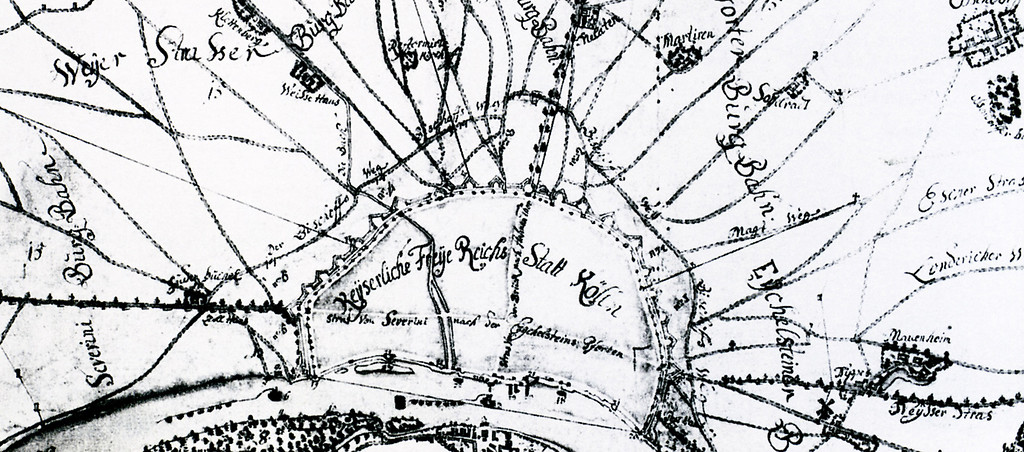

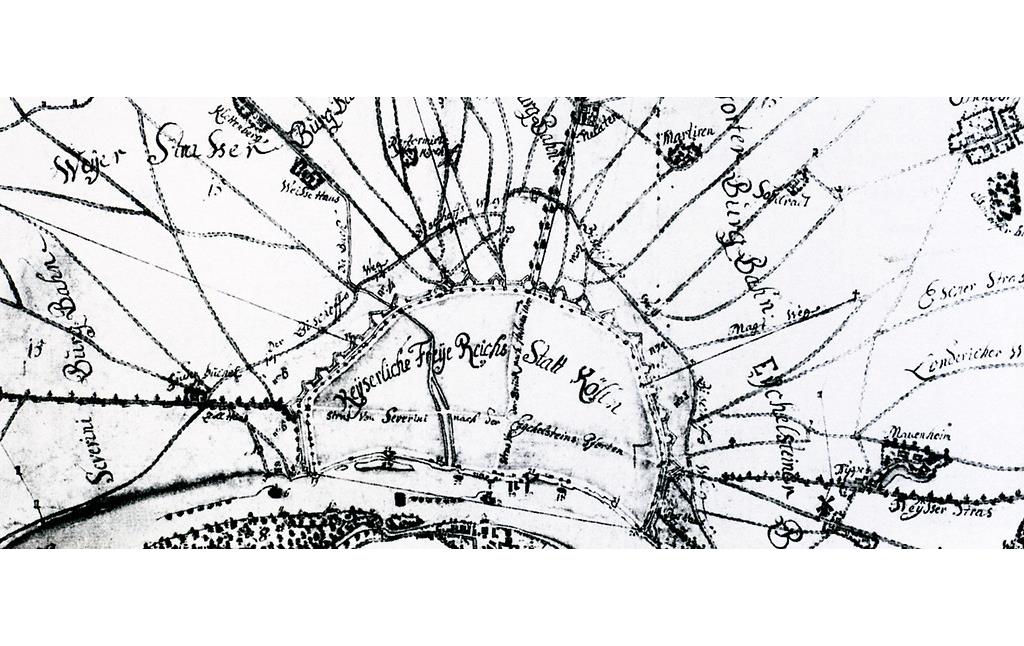

In der Karte des vorab beschriebenen Cöllnischen Schweidt für das Jahr 1609, der so genannten „Schweid(t)karte“ des Abraham Hogenberg (~1578-1653), die die Keyserliche Freye Reichs Statt Kölln samt dem Umland und den Vororten im Verbund der Kölner Bauerbänke darstellt, lässt sich die charakteristische Form des Schreinsbezirks an der stras von Severini gut ausmachen.

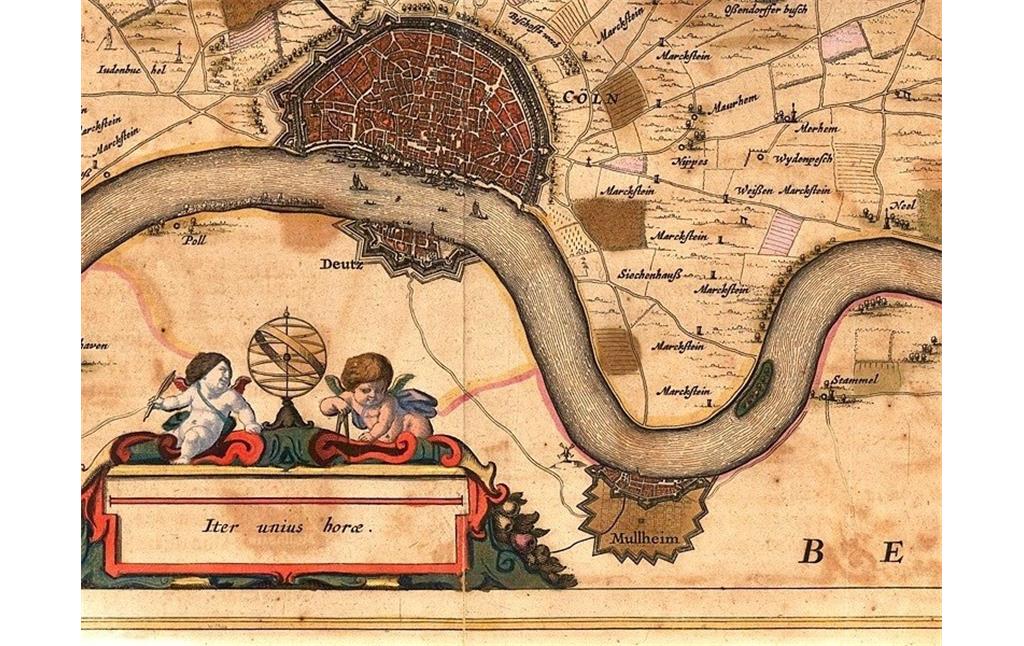

Auch die Karte Coloniensis Archiepiscopatus von 1645 des niederländischen Kartografen Joan Blaeu (1596-1673) und dessen auf 1663 datierte Kupferstich-Karte Descriptio Agri Civitatis Coloniensis der Umgebung von Köln gelten als Schweidkarten, zeigen aber maßstabsbedingt keine Details.

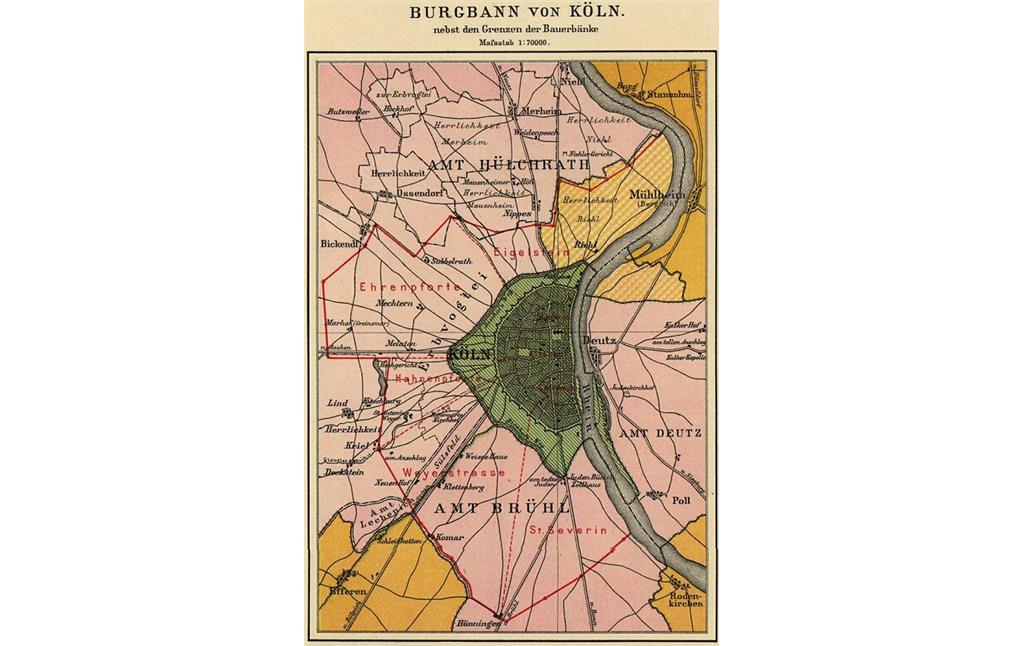

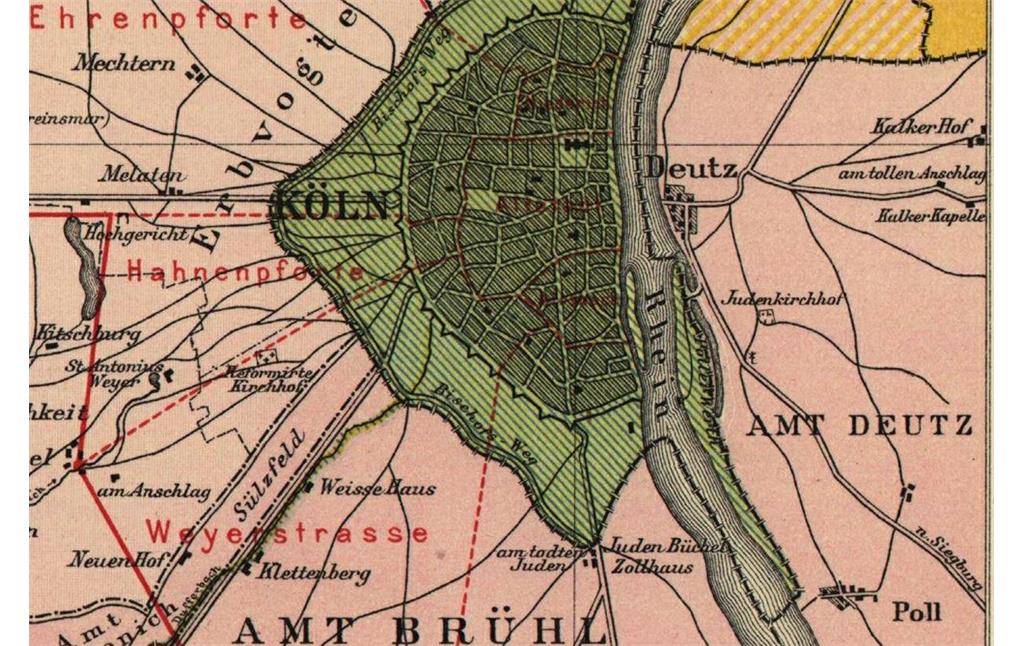

In der Karte Burgbann von Köln, nebst den Grenzen der Bauerbänke, ein Auschnitt der Karte der politischen und administrativen Eintheilung der heutigen preussischen Rheinprovinz für das Jahr 1789 im Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz (Blatt V, Wetzlar, 1894), findet sich der Schreinsbezirk innerhalb der Stadtmauern südlich der Bezirke Niederich und Altstadt mit Airsbach eingezeichnet.

Ferner lässt sich die Erstreckung des historischen Schreinsbezirks neben den bereits vorab angeführten Karten zu Kirchen, Klöster und Hospitäler 1610/1752 und bei Hegel (1992) auf den hier unter den Kartenansichten verfügbaren historischen Kartenwerken der Topographischen Aufnahme der Rheinlande von 1801-1828 (auf dieser technisch bedingt etwas verschoben), den jüngeren Werken der zwischen 1836 und 1850 erarbeiteten Preußischen Uraufnahme und der Preußischen Neuaufnahme (1891-1912) wie auch in den topographischen Karten TK 1936-1945 deckungsgleich nachvollziehen.

Eine detailliertere Ansicht des Bezirks bieten die unter altes-koeln.de vorgehaltenen Brouillonkarten (Entwurf- und Konzeptkarten des Kölner Stadtkerns aus den Jahren 1827 und 1828) sowie die dortigen Karten aus der topographischen Sammlung von Franz Anton Kreuter aus den Jahren 1840 bis 1850; ferner die eigens den Schreinsbezirk VIII. Airsbach darstellende Karte in Keussens Topographie der Stadt Köln (1910, vgl. Abb.).

Das Ende von Airsbach und Oversburg

Während der Franzosenzeit (1794-1814/15) wurde von der Besatzung 1796 eine nach französischem Vorbild gestaltete Munizipalverwaltung eingesetzt. Mit dieser endete nicht nur die bisherige Ratsherrschaft in Köln, sondern auch überkommene Verwaltungsstrukturen wie die der Schreinsbezirke und der im Jahr 1798 aufgelösten Bauerbänke.

Nach dem Ende der französischen Besetzung fiel die Stadt Köln 1815 durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses an das Königreich Preußen und unterlag damit fortan auch dem preußischen Verwaltungs- und Rechtssystems - auch wenn der Kölner Rat noch im September 1817 in einer Denkschrift an den preußischen König um die Beibehaltung des französischen Systems bat (Dietmar 1991, S. 124).

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts erfolgte dann nach und nach die Eingemeindung der vormaligen Vorstadtbereiche. Bei der Bildung und der Benennung der neuen Kölner Stadtteile fanden die Bezeichnungen Airsbach und Oversburg dann keine Berücksichtigung, so dass sich schließlich deren Bedeutung verlor und die alten Namen Geschichte wurden.

Die unterhalb der Auffahrt zur Severinsbrücke im Sionstal querende Oversburgstraße erinnert heute noch an den alten Schreinsbezirk.

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2025)

Quellen

- Fabricius, Wilhelm: Geschichtlicher Atlas der Rheinprovinz, erarbeitet ab 1894 im Auftrag der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde.

- Stein, Walther: Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert, Band 2, Bonn 1895, online unter digital.ub.uni-koeln.de (abgerufen 26.08.2025).

Internet

de.wikipedia.org: Oversburg (abgerufen 17.09.2025)

de.wikipedia.org: Historische Kölner Rheinvorstadt (abgerufen 17.09.2025)

commons.wikimedia.org: Ausschnitt aus dem Mercatorplan von 1571 mit Detailnotizen und Grenzen der Südwesterweiterung von 1106 (abgerufen 22.09.2025)

altes-koeln.de: Holzmarkt (abgerufen 17.09.2025)

altes-koeln.de: Brouilonkarte (abgerufen 17.09.2025)

altes-koeln.de: Kreuterkarten (abgerufen 17.09.2025)

www.stadt-koeln.de: Interaktive Denkmalkarte Köln (abgerufen 17.09.2025)