Pfarrkirche St. Maria Lyskirchen in Altstadt-Süd

Sankt Maria in Lyskirchen, Kirche der Rheinschiffer mit Schiffermadonna

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde, Architekturgeschichte

Gemeinde(n): Köln

Kreis(e): Köln

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 55′ 58,8″ N: 6° 57′ 45,52″ O 50,933°N: 6,96264°O

Koordinate UTM 32.356.839,88 m: 5.644.350,71 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.567.715,44 m: 5.644.634,46 m

-

Die Kirche St. Maria in Lyskirchen in Köln-Altstadt-Süd (2021), die kleinste der zwölf großen romanischen Basiliken in Köln. Heute römisch-katholische Pfarrkirche; im Bildvordergrund Küsterhaus und Sakristei.

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / Landschaftsverband Rheinland / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Die um das Jahr 1420 geschaffene Schiffermadonna in der Kölner Kirche St. Maria in Lyskirchen (2023).

- Copyright-Hinweis:

- MenkinAlRire / CC-BY-SA-4.0

- Fotograf/Urheber:

- MenkinAlRire

- Medientyp:

- Bild

-

Das Westportal der Kirche St. Maria in Lyskirchen in Köln-Altstadt-Süd (2021).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / Landschaftsverband Rheinland / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

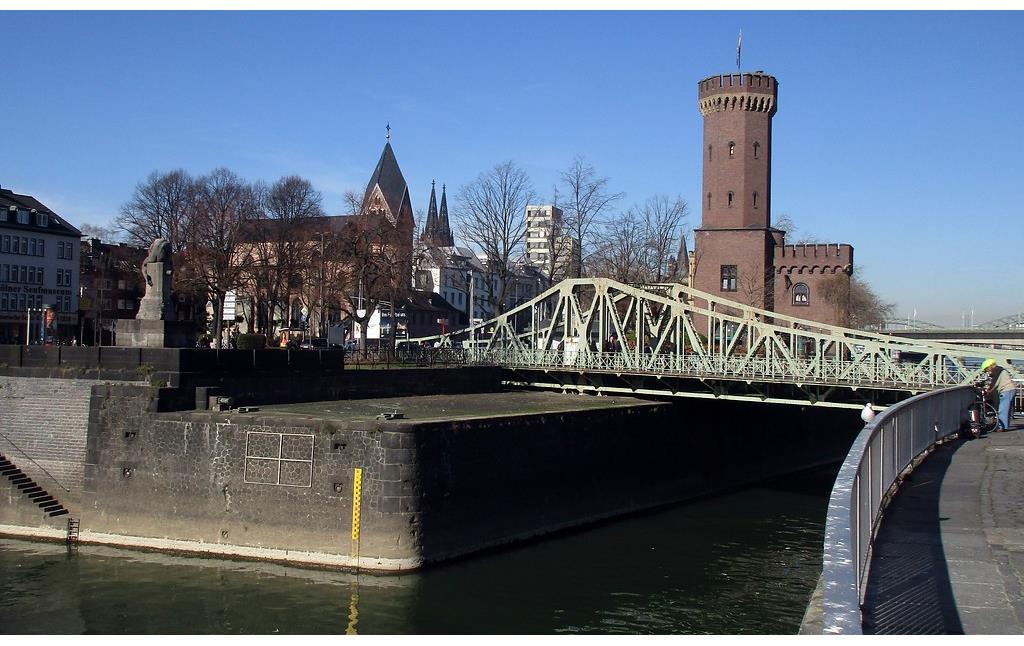

Die Hafendrehbrücke im Kölner Rheinauhafen, dahinter die Kirche St. Maria in Lyskirchen und der Malakoffturm (2019).

- Copyright-Hinweis:

- Landschaftsverband Rheinland / Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

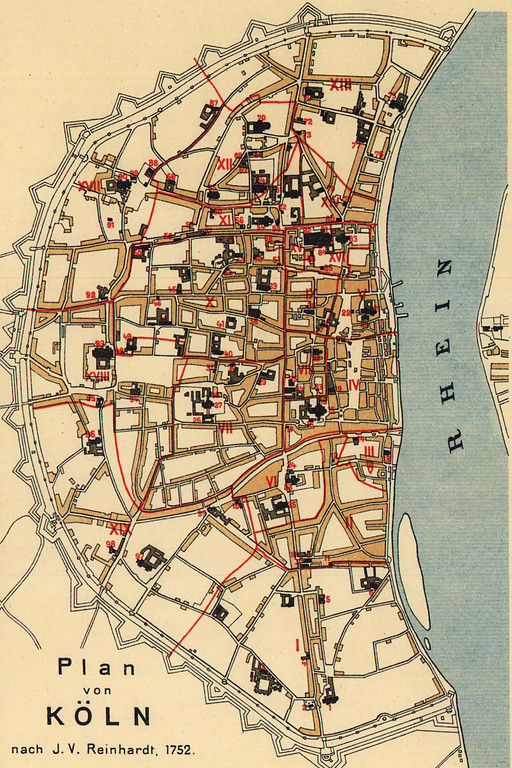

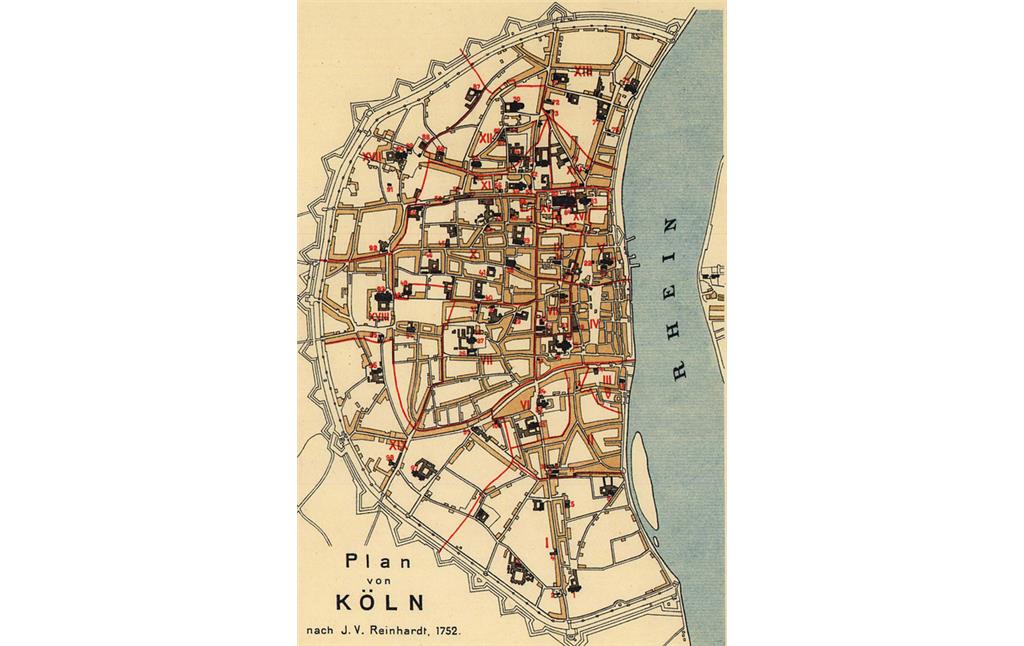

Ausschnitt aus dem "Plan von Köln nach J. V. Reinhardt 1752" aus der Karte "Kirchliche Organisation und Verteilung der Confessionen, Übersicht über die Kölner Kirchen (...) c. 1610" (Geschichtlicher Atlas der Rheinprovinz von Wilhelm Fabricius, 1903).

- Copyright-Hinweis:

- Fabricius, Wilhelm / gemeinfrei

- Medientyp:

- Bild

Besonders bedeutend sind die bis heute gut erhaltenen mittelalterlichen Deckenmalereien aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Gelegen direkt am Rhein und südlich vor der einstigen römischen Siedlungsfläche, prägt der verputzte Werkstein- und Backsteinbau heute das südliche Altstadtpanorama.

Frühe Bau- und Kirchengeschichte

Spätere Um- und Ausbauten

Die Schiffermadonna

Baudenkmal

Internet, Literatur

Frühe Bau- und Kirchengeschichte

Der überwiegende Teil der heutigen Pfarrkirche St. Maria Lyskirchen entstand zwischen 1198 bis 1220. Bereits zuvor standen hier mindestens zwei nachweisbare kirchliche Vorgängerbauten. Eine erste urkundliche Erwähnung ist aus dem Jahr 948 überliefert, als eine Kirche an dieser Stelle im damaligen Vorstadtbezirk Airsbach in einer Urkunde von Erzbischof Wigfried genannt wird (auch Wichfrid u.ä., um 900-953, amtierte ab 924). Der direkte Vorgängerbau datiert aus dem frühen 12. Jahrhundert. Das Gebiet der Kirche wurde erst im Jahre 1106 in die ummauerte Stadtfläche Kölns eingemeindet.

Als Pfarrkirche unterstand es dem Herrenstift von St. Georg am Waidmarkt (Engels 2006, S. 53; hier als „Kirche der Rheinschiffer“ bezeichnet). Der an St. Martin im Norden und nach Südwesten hin an St. Johann Baptist angrenzende Pfarrbezirk von St. Maria Lyskirchen war mit rund 3,5 Hektar Fläche vergleichsweise klein und umfasste um das Jahr 1500 einzig die gleichnamige Pfarrkirche; zum Rheinhafen hin dienten die Lyskirchenpforte und das Holztor als Durchgänge durch die mittelalterliche Stadtmauer (Hegel 1992, S. 25; vgl. auch die Abb. „Plan von Köln nach J. V. Reinhardt 1752, Übersicht über die Kölner Kirchen ... c. 1610“). Da die Kirche in unmittelbarer Rheinnähe liegt, war sie im Mittelalter ein beliebter Anlaufpunkt für vorbeifahrende Rheinschiffer.

Um 1135 ist ihr heutiger Name erstmals belegt. Als Kirche des Kölner Bürgers Lysolfus, trug sie den Namen Ecclesia Lisolvi bzw. Lisolvyi (Kirche des Lysolfus). Über die Jahrhunderte wandelten sich die Bezeichnungen über Lisolphi (1170), Lisolfiskyrken (1176) und Lysenkyrchen (1407) zu Lyskirchen.

Das Stammhaus der seit dem 12. bis in das 17. Jahrhundert hin dem Kölner Patriziat angehörigen Familie Lyskirchen wurde im Jahr 1652 zum damaligen Pfarrhaus der Kirche umgebaut (Dietmar u. Herborn 2019, S. 192).

Die vergleichsweise bescheidene Größe der Kirche ist der Funktion des Gebäudes geschuldet. Im Gegensatz zu den reich ausgestatteten Kloster- und Stiftskirchen der Stadt, die oft nur den dort tätigen Geistlichen vorbehalten waren, waren die Pfarrkirchen des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kölns für die Seelsorge des gemeinen Kirchenvolks (mit ein paar Ausnahmen) von kleinerer Größe und vor allem von bescheidener Ausstattung. Was die Innenausstattung angeht, ist St. Maria Lyskirchen jedoch eine Kölner Besonderheit. Um 1250 entstanden Deckenmalereien, von denen noch große Reste erhalten sind, die glücklicherweise auch im Zweiten Weltkrieg nicht verloren gingen. Die reiche Ausstattung geht auf hier lebende Patrizierfamilien zurück, die dafür die finanziellen Mittel zur Verfügung stellten.

Ebenfalls außergewöhnlich ist die Fassade der dreischiffigen Emporenbasilika mit einer Krypta unter ihrer Apsis nach Osten zum Rhein hin. Typisch für die Kölner Romanik sollten wohl hier zwei flankierende Türme am Chor entstehen. Vorbeifahrende Schiffe auf dem Rhein sahen somit stets die Schokoladenseite der Kölner Kirchen. Jedoch wurde nur der nördliche Turm vollendet und der südliche nur verkürzt gebaut. In der Forschung werden statische Gründe oder Geldmangel als mögliche Gründe dafür angeführt. Des Weiteren gibt es die Meinung, der südliche Turm wäre zwar vollendet worden, aber in späterer Zeit eingestürzt und nicht mehr wiederhergestellt worden.

Spätere Um- und Ausbauten

Um 1520 erfolgte ein erster umfassender Umbau der Kirche. Die meisten der romanischen Fenster wurden durch spätgotische Maßwerkfenster ersetzt. Die Westfassade erhielt einen einheitlichen Giebel, die Seitenschiffmauern wurden mit Strebepfeilern versehen. Weitere Umbauten erfolgten in der Barockzeit des 17. Jahrhunderts. 1658 bis 1662 wurde in der Apsis des Chors im Osten die Zwerggalerie abgetragen. Ebenso verschwanden die bisherigen Gewölbe im Chor, um die Mauern nach oben hin deutlich zu verlängern. Dadurch wurden, mit Ausnahme der Seitenschiffe, die Deckenhöhen auf nahezu gleiche Höhe angeglichen. Die Umgestaltung fand mit dem Einbau eines barocken Hochaltars 1663-1665 ihren Abschluss.

Dieser Hochaltar wie auch viele andere Elemente der Inneneinrichtung wurden durch das Hochwasser von 1784 dauerhaft zerstört. Nicht nur die Wassermassen, sondern auch gleichzeitiger Eisgang im Rhein, sorgten für teilweise Zerstörungen auch am Gebäude selbst, die aber im Folgejahr behoben werden konnten. Am Westportal ist bis heute am Türsturz die Hochwasserstandsmarke vom 28. Februar 1784 zu sehen.

Obwohl St. Maria Lyskirchen in kirchenstruktureller Sicht dem Chorherrenstift St. Georg am Waidmarkt zugeordnet war, bestand keine unmittelbare direkte geografische Nähe zwischen beiden Gebäuden. Gerade diese räumliche Distanz bewahrte die Kirche während der Säkularisation in der Zeit unter französischer Herrschaft in Köln (1794-1814/15) vor dem Schicksal vieler anderer Kölner Pfarrkirchen, die - durch ihre enge, meist direkte räumliche Anbindung an eine Stifts- oder Klosterkirche - in jener Zeit der Auflösung kirchlicher Strukturen zum Abriss freigegeben wurden. St. Maria Lyskirchen blieb jedoch davon verschont.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde die inzwischen sanierungsbedürftige Kirche umfassend restauriert. Der Fußboden wurde nach dem Zumauern der Gruft im Jahr 1811 erhöht, um der stets drohenden Hochwassergefahr des Rheins zu begegnen. Ab 1868 wurde die Kirche für die nächsten acht Jahre renoviert.

Die erhaltenen spätromanischen Deckenmalereien, für die die Kirche heute noch bekannt ist, wurden 1879 entdeckt und bis 1881 restauriert.

Im Zweiten Weltkrieg wurden nahezu alle Dächer der Kirche zerstört. Wie durch ein Wunder blieben die Gewölbe darunter weitestgehend verschont. Der Wiederaufbau erfolgte nach Kriegsende ab 1947 in mehreren Schritten. Die jüngste Maßnahme stammte aus den 1980er-Jahren, als das Bauwerk eine bestmögliche historische Bemalung des Außenputzes in rosa, grau und weiß erhielt.

Die Schiffermadonna

Ein kunsthistorisch bedeutendes Objekt in der Kirche ist die Schiffermadonna. Im Stile der Spätgotik um 1420 gefertigt, befand sie sich bis zur Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts in einer Klosterkirche im heutigen Bornheim-Walberberg. Nach Auflösung des Klosters gelangte die zwei Meter große Heiligenfigur nach St. Maria Lyskirchen und befand sich in einer der zum Rhein hin befindlichen Nischen an der Außenfassade. Dort war sie damals noch gut sichtbar für die Rheinschiffer, die in der Strommitte an ihr entlangfuhren und sie als Schutzheilige für eine sichere Reise verehrten. Seit 1930 befindet sie sich jedoch im Innenraum der Kirche, direkt am Eingang.

Eine im Volksmund bekannte Legende besagt, dass man sich an Weihnachten von der Kirche fernhalten sollte. All jene, die in dem Jahr ihr Leben im Rhein verloren hatten, würden sich dort mit ihren Seelen an Heiligabend zu einer gemeinsamen Weihnachtsmesse einfinden. Dort würden sie für sich selbst die Aufnahme in den Himmel erbeten und den Schutz all jener, die am Strom lebten oder an oder auf ihm arbeiteten. Wenn die Weihnachtsmesse dann vorbei ist, sollen jene Seelen ins Jenseits verschwinden.

Heute dient St. Maria Lyskirchen vor allem den Menschen in Köln, die bedürftig und wohnungslos sind. Jeden Donnerstag versorgt die Kölner Tafel e.V. hierbei rund 400 Menschen im Inneren des denkmalgeschützten Gebäudes mit Lebensmitteln und Gegenständen des Alltags.

Baudenkmal

Mit Eintragung in die Kölner Denkmalliste vom 18. Januar 1982 wurde das in kirchlichem Eigentum stehende „Gebäude, Kirche St. Maria Lyskirchen, An Lyskirchen 10, Baujahr um 1210 bis 1230“ als Baudenkmal unter Schutz gestellt (Denkmalnummer DE_05315000_A_0908) und ebenso das nördlich angrenzende Pfarrhaus mit Eintragung vom 31. August 1989 unter „Fassade/Einfriedung. Pfarrhaus, An Lyskirchen 12, Baujahr 1745“ (DE_05315000_A_5209; www.stadt-koeln.de).

(Willem Fromm, Podcast „Eine Geschichte der Stadt Köln“, Köln 2025)

Internet

www.romanische-kirchen-koeln.de: St. Maria Lyskirchen (abgerufen 26.05.2025)

koelschgaenger.net : Die letzte Christmette (Text Ramona Krippner, abgerufen 26.05.2025)

de.wikipedia.org: St. Maria in Lyskirchen (abgerufen 27.05.2025)

de.wikipedia.org: Lyskirchen (abgerufen 02.09.2025)

www.stadt-koeln.de: Interaktive Denkmalkarte Köln (abgerufen 26.05.2025)

geschichte.koeln: Podcast „Eine Geschichte der Stadt Köln“ (abgerufen 27.05.2025)

www.lyskirchen.com: St. Maria in Lyskirchen ... eine romanische Kirche in Köln (abgerufen 26.05.2025, Inhalt nicht mehr verfügbar 02.09.2025)

Literatur

- Dietmar, Carl; Herborn, Wolfgang (2019)

- Köln im Spätmittelalter. 1288–1512/13. (Geschichte der Stadt Köln, Bd. 4.) Köln.

- Engels, Odilo (2006)

- Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1200. (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, IX.2.) Bonn.

- Hegel, Eduard (1992)

- Das mittelalterliche Pfarrsystem und seine kirchliche Infrastruktur in Köln um 1500. (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, IX.1.) Köln.

- Kaiser, Jürgen / Förderverein Romanische Kirchen Köln e.V.; Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. (Hrsg.) (2015)

- Kleiner Führer der großen romanischen Kirchen in Köln. mit Fotografien von Florian Monheim. Köln.

- Kier, Hiltrud (2014)

- Die romanischen Kirchen in Köln: Führer zu Geschichte und Ausstattung (2. Auflage). Köln.

Pfarrkirche St. Maria Lyskirchen in Altstadt-Süd

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- An Lyskirchen / Am Leystapel

- Ort

- 50676 Köln - Altstadt-Süd

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Ortsfestes Denkmal gem. § 3 DSchG NW

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Landeskunde, Architekturgeschichte

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung, Vor Ort Dokumentation, Geländebegehung/-kartierung, mündliche Hinweise Ortsansässiger, Ortskundiger, Auswertung historischer Karten

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1198 bis 1220

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Pfarrkirche St. Maria Lyskirchen in Altstadt-Süd”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-351909 (Abgerufen: 16. Februar 2026)