Lage und Name

Burganlage

Ursprünge

Menschen

Aktuelle Nutzung

Kleine Zeittafel

Kulturdenkmal

Quellen / Internet

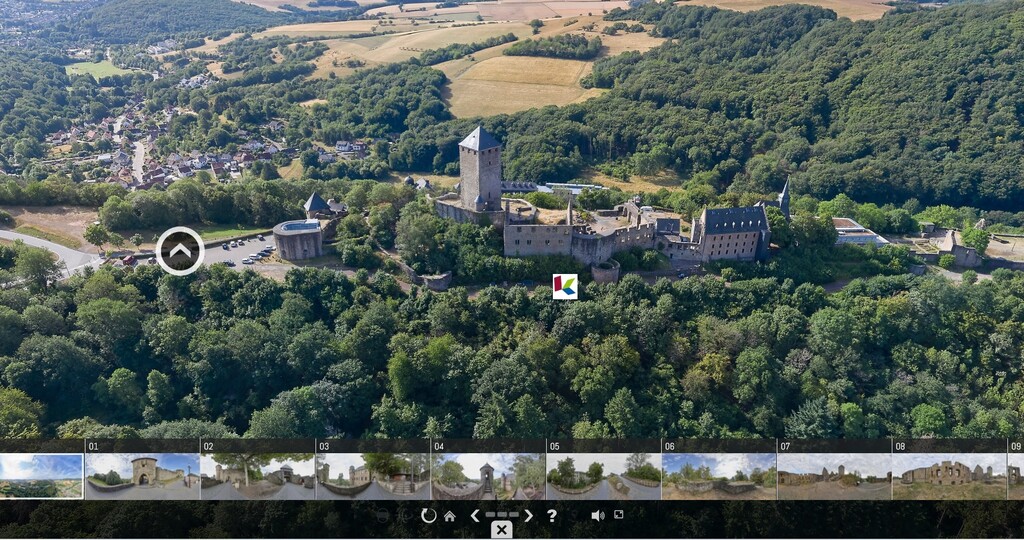

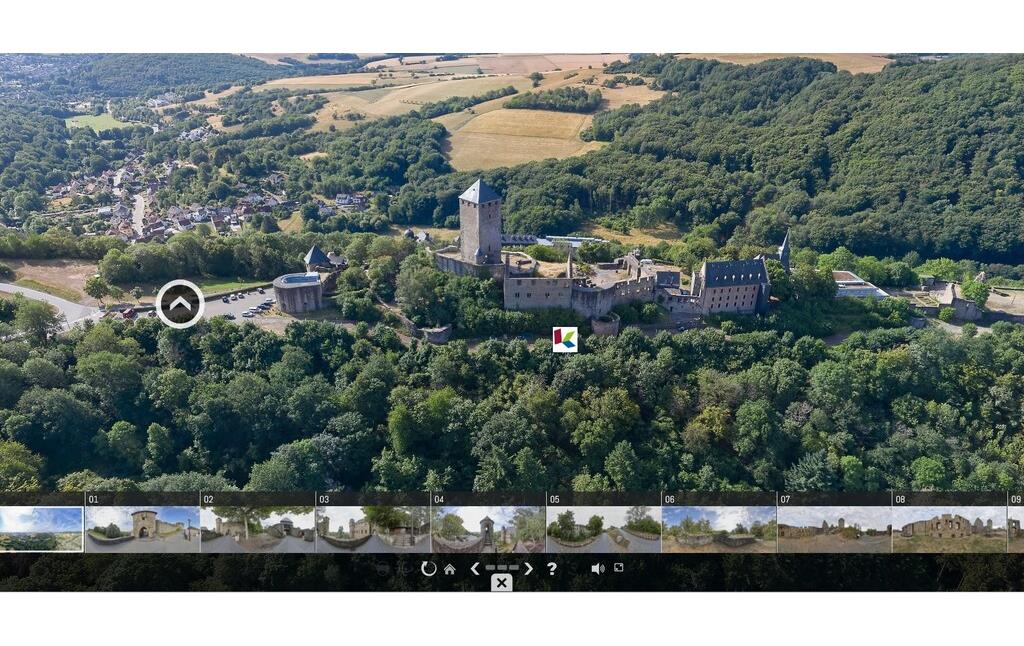

Lage und Name

Burg Lichtenberg befindet sich auf einem langgestreckten Bergsporn im Pfälzer Bergland nahe der Kreisstadt Kusel und ca. 40 Kilometer von der Stadt Kaiserslautern entfernt. Der Name leitet sich wohl von dem Namen des Berges ab, auf dem die Burg errichtet wurde. Lichtenberg bedeutet kahler, baumloser Berg. Ebenfalls geläufig war der Name Lichtenburg.

Burganlage

Ursprünglich bestand die Burg aus zwei Anlagen: Der oberen und der unteren Burg, wobei die Oberburg den Kern der Anlage darstellt und die Unterburg später als Wohn- und Wirtschaftsfläche für die sich auf der Burg befindlichen Burgmannen diente. Später erfolgte eine Verbindung beider Anlagen durch eine gemeinsame Umfassungsmauer. Die obere Burg ist gekennzeichnet durch den ca. 33 Meter hohen Bergfried. Er ist noch heute mit einer Mauer umgeben die sowohl als Wehrmauer als auch Rückwand verschiedener Gebäude diente. Am Tor zur Oberburg sind noch ein ehemals dreistöckiges Torhaus sowie ein Spindelturm vorhanden. Daran schließen sich der Ostpalas an, gefolgt von dem Ostrondell und dem Westpalas. Abgegrenzt wird das Ensemble durch eine ca. 8 Meter hohe Wehrmauer im Westen. Die Unterburg diente als „Ritterburg“ für die adligen Bewohner der Burg, die Burgmannen. Sie ist ca. 100 Meter lang und bis zu 40 Meter breit. Die Wohnhäuser können nur noch erahnt werden, da die Unterburg vor allem im 19. Jahrhundert als Steinbruch diente. Nachdem die Burg zusammengewachsen war, wurde sie mehr und mehr ab der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts nach Osten befestigt. Besonders erwähnenswert sind hierbei die zwei Halsgräben sowie die Brücke, welche ehemals von einer Zugbrücke überspannt wurde. Zudem das Eingangstor aus dem 16. Jahrhundert, der prägnante Kanonenturm mit den riesigen Kanonenscharten von 1620 im nordöstlichen Bereich und quasi erster Blickfang von dem vor der Burg befindlichen Parkplatz. Die zwar ummauerte, aber doch freie Fläche zwischen Ober- und Unterburg diente wohl als Garten- und Wirtschaftsfläche, es sind aber auch einige Wohngebäude zu vermuten. Auf der Fläche des heutigen Restaurants und der Jugendherberge befand sich sich die Landschreiberei (frühes 16. Jahrhundert) sowie Wohnhäuser. Belegt ist die Errichtung der Zehntscheune (1738) und der Kirche (1755-1758).

Ursprünge

Wohl um 590 n. Chr. hatte ein fränkischer Merowingerkönig das sogenannte Remigiusland dem Bistum Reims geschenkt. Die Reimser Mönche errichteten sich im Jahre 1124 auf dem Remigiusberg, hoch überm Glan, eine kleine Propstei. Von diesem Kloster Sankt Remigiusberg aus verwaltete der Orden seinen Besitz in der Westpfalz. Da die mittelalterliche Rechtsordnung den Geistlichen den Gebrauch von Waffen verwehrte fungierte Gerlach III., Graf von Veldenz, als Schutzvogt und weltliche Beschützer der Reimser Mönche. Allerdings war der Veldenzer auch ein machtbewusster Landesherr. Er ließ auf dem Lichtenberg eine Burg errichten. Diese lag an strategisch günstiger Stelle. Der 382 Meter hohe Berg mit seinem langgezogenen Bergrücken lag hoch über dem Tal des Pfeffelbaches. Von diesem Ort aus ließ sich die nahe vorbeiführenden alten Überlandstraßen überwachen. Allerdings lag diese Burg eindeutig auf dem Gebiet der Mönche. Aus diesem Grund erhoben die Benediktiner des mächtigen Klosters Saint Remi aus Reims Klage vor dem Stauferkönig Friedrich II. über diese unerhörte Rechtsverletzung eines widerrechtlichen Burgenbaus. Sie wurden vertreten durch den Abt des Klosters Remigiusberg, Peter III. Im November des Jahres 1214 versammelten sich die Großen des Reiches auf dem Reichstag zu Basel um über Angelegenheiten des Reiches zu beraten und Recht zu sprechen. Ebenfalls behandelt wurde das weitere Schicksal der Burg Lichtenberg. Der König entschied zu Gunsten der Mönche. Graf von Veldenz wurde dazu verurteilt die widerrechtlich und gewaltsam erbaute Burg Lichtenberg wieder abzureißen und zu zerstören. Die Abrissverfügung wurde jedoch nie vollzogen, warum genau ist nicht überliefert.

Menschen

Erste Burgherren waren die Veldenzer Grafen der älteren Linie, die sich alle Gerlach nannten. Sie entstammten dem uralten Geschlecht der fränkischen Nahegaugrafen oder Emichonen und waren bis zu ihrem Aussterben im Mannesstamm 1259 Herren der Burg. Dann kam durch Heirat das Geschlecht der jüngeren Linie Veldenz, auch Geroldsecker genannt, aus der badischen Ortenau, zur Macht. Die Veldenzer waren zugleich mächtige Vasallen der Erzbischöfe von Mainz und entwickelten sich zum machtvollsten Adelsgeschlecht in der Region. Ihre zerstreut liegenden Gebiete reichten von der unteren Nahe und Rheinhessen bis weit in den Hunsrück und ins nördliche Saarland und umfassten auch weite Bereiche an Glan und Lauter im heutigen Kreis Kusel. 1444 war auch die jüngere Linie der Veldenzer Grafen im Mannesstamm ausgestorben. Die Veldenzer Erbtochter Anna hatte den Pfalzgrafen Stephan, einen Sohn des Pfälzer Kurfürsten und deutschen Königs Ruprecht von der Pfalz geheiratet. Und so wurden nun die Pfalz-Zweibrücker Wittelsbacher Fürsten die neuen Herren von Burg Lichtenberg. Unter ihnen wurde die Burg weiter systematisch ausgebaut und Ober- und Unterburg verschmolzen immer mehr zu einer Einheit.

Aktuelle Nutzung

Burg Lichtenberg ist mit den vielfältigen Einrichtungen und den ganzjährigen Veranstaltungen ein überregionaler Anlaufpunkt im Pfälzer Bergland. Auf dem Burggelände sind das Musikantenlandmuseum und das Urweltmuseum Geoskop untergebracht. Darüber hinaus gibt es eine Jugendherberge und Gastronomie.

Kleine Zeittafel

- 1200: Beginn des Burgbaues durch die Grafen von Veldenz.

- 1444: Tod des letzten Veldenzer Grafen Übergang der Burg an die Herzöge von Pfalz-Zweibrücken. Die Burg wird Sitz eines Zweibrücker Amtes.

- 1793: Besetzung durch französische Revolutionstruppen.

- 1799: Zerstörung großer Teile der „Ober- und Mittelburg“ durch einen Brand.

- 1800 - 1814: Teilversteigerung der Burg und Nutzung als Steinbruch für die umliegenden Dörfer und die Stadt Kusel.

- 1816: Übergang der Burg an den Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha im Rahmen des Wiener Kongresses. Rückerwerb von Ruinenteilen aus Privatbesitz.

- 1819: Erhebung zum Fürstenturm Lichtenberg.

- 1834: Das Fürstentum Lichtenberg wird für 2,1 Millionen Taler an das Königreich Preußen verkauft - damit auch Übergang der Burg.

- 1871: Ein Brand zerstört die Landschreiberei.

- 1894: Der preußische Staat übernimmt die gesamte Oberburg.

- 1920: Der Restkreis St. Wendel-Baumholder wird Eigentümer der Unterburg und der Landschreiberei.

- 1937: Die Burg geht durch Rechtsnachfolge in das Eigentum des Landkreises Birkenfeld über.

- 1971: Der Landkreis Kusel wird Eigentümer der Burg und verstärkt die Erhaltung und Wiederaufbau (1980/81 Zehntscheune; 1983/84 Aufstockung des Bergfrieds).

- 1984 Eröffnung des Musikantenlandmuseums und Renovierung des „Hufeisenturms“.

- 1998 Eröffnung Urweltmuseum Geoskop und Erweiterung Jugendherberge.

- 2020/23 barrierefreier Ausbau im Rahmen „Tourismus für Alle“.

Kulturdenkmal

Die Burg Lichtenberg wird im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Kreis Kusel (Stand 06.09.2022, dort S. 30) geführt. Der Eintrag lautet:

„Burg Lichtenberg südwestlich über dem Ort (Denkmalzone) von Graf Gerlach III. von Veldenz errichtet, 1214 erstmals erwähnt, 1799 abgebrannt; Umfassungsmauern, Torbogen und Mauerreste der um 1200 begonnenen Unterburg, Bergfried mit innerer Ringmauer der um 1270 begonnenen Oberburg mit Batterieturm, 16. Jh., und zwei Palasgebäuden, 1. Hälfte 14. Jh. bzw. 1. Hälfte 15. Jh., ev. Kirche und Landschreiberei 18. Jh.; größte Burganlage der Pfalz“

(Andreas Rauch, Kreisverwaltung Kusel, 2023)

Quellen

- Westricher Heimatblätter, Heft 2, Juni 2016

- Präambel zur Vorstellung „Tourismus für Alle“ BBP, Kaiserslautern

Internet

burglichtenberg.pfaelzerbergland.de: Burg Lichtenberg (abgerufen 26.07.2023)

de.wikipedia.org: Burg Lichtenberg (Pfalz) (abgerufen 26.07.2023)