Richtstätte Rabenstein bei Melaten

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

Gemeinde(n): Köln

Kreis(e): Köln

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 56′ 10,48″ N: 6° 54′ 37,76″ O 50,93624°N: 6,91049°O

Koordinate UTM 32.353.185,67 m: 5.644.813,96 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.564.044,72 m: 5.644.948,82 m

-

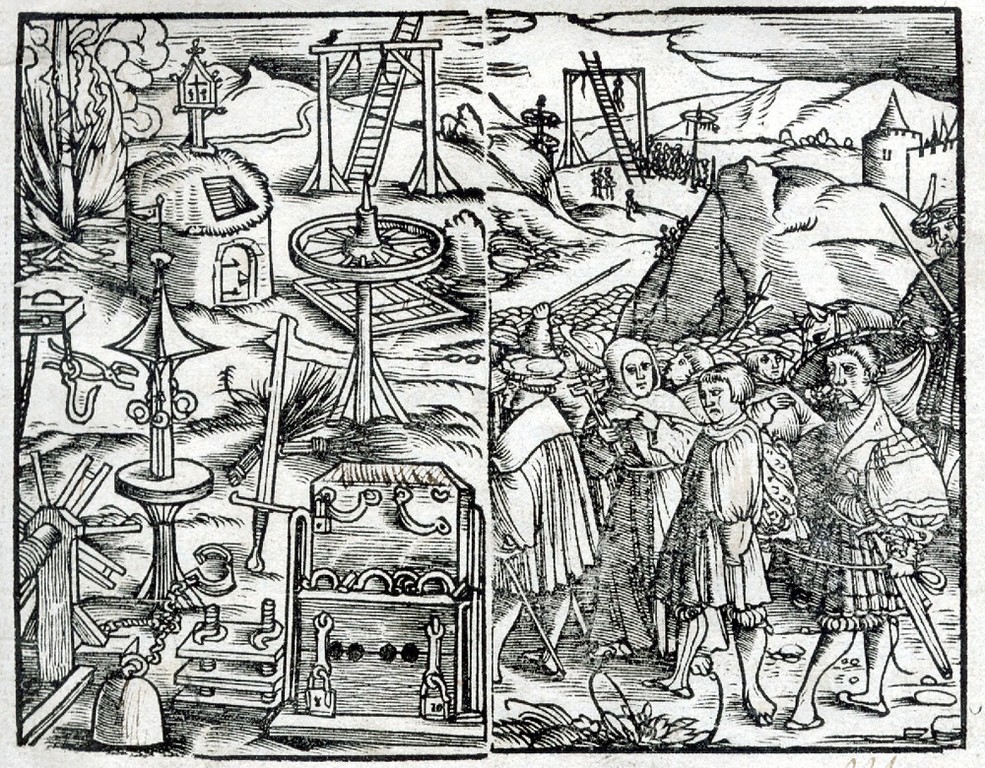

Darstellung der Hinrichtung der Entführer des Bäckers Philipp Ecks in Köln. Die beiden Täter wurden am 28. Oktober 1588 an der Richtstätte Rabenstein bei Melaten zunächst gerädert und dann enthauptet ("uff rader gesatzst, die köp abgehauen").

- Copyright-Hinweis:

- unbekannt / gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

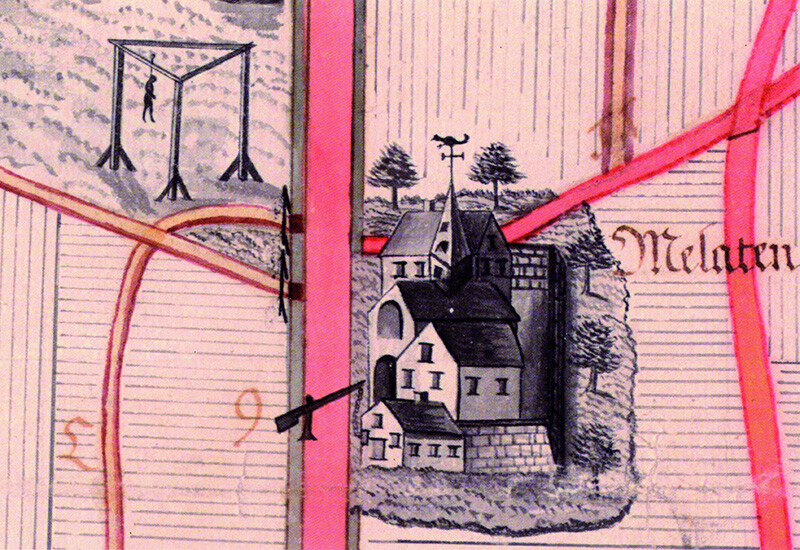

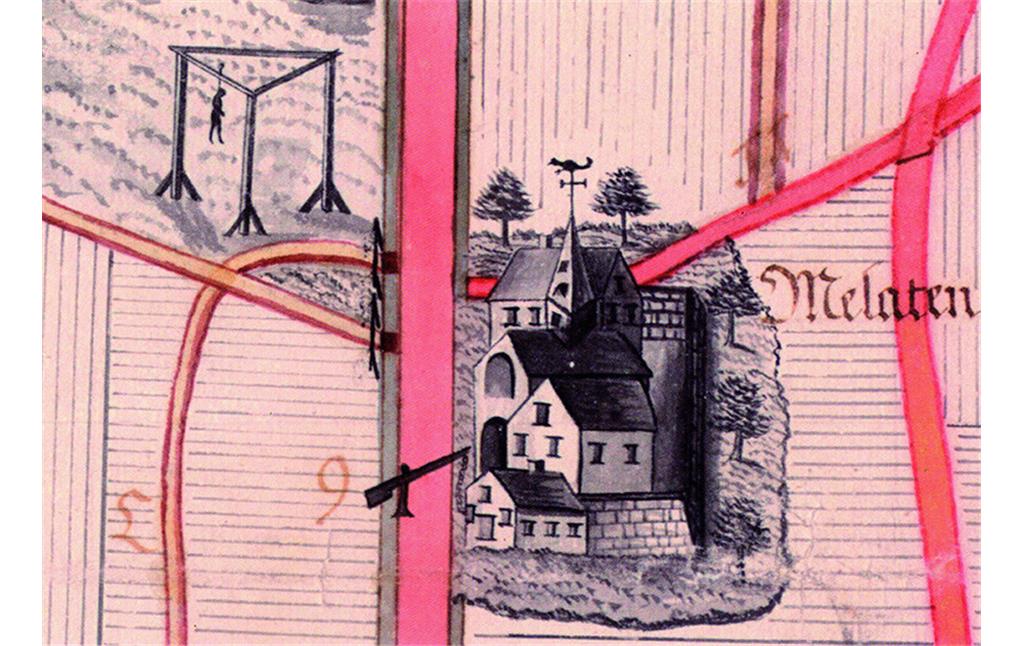

Ausschnitt einer Karte von J. P. Queckenberg (1743): Links der Aachener Straße (vormals Via Belgica) die Richtstätte Rabenstein und rechts der Hof zu Melaten, ein Heim für Kranke und Aussätzige (Leprosorium).

- Copyright-Hinweis:

- Queckenberg, J. P. / gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- J. P. Queckenberg

- Medientyp:

- Bild

-

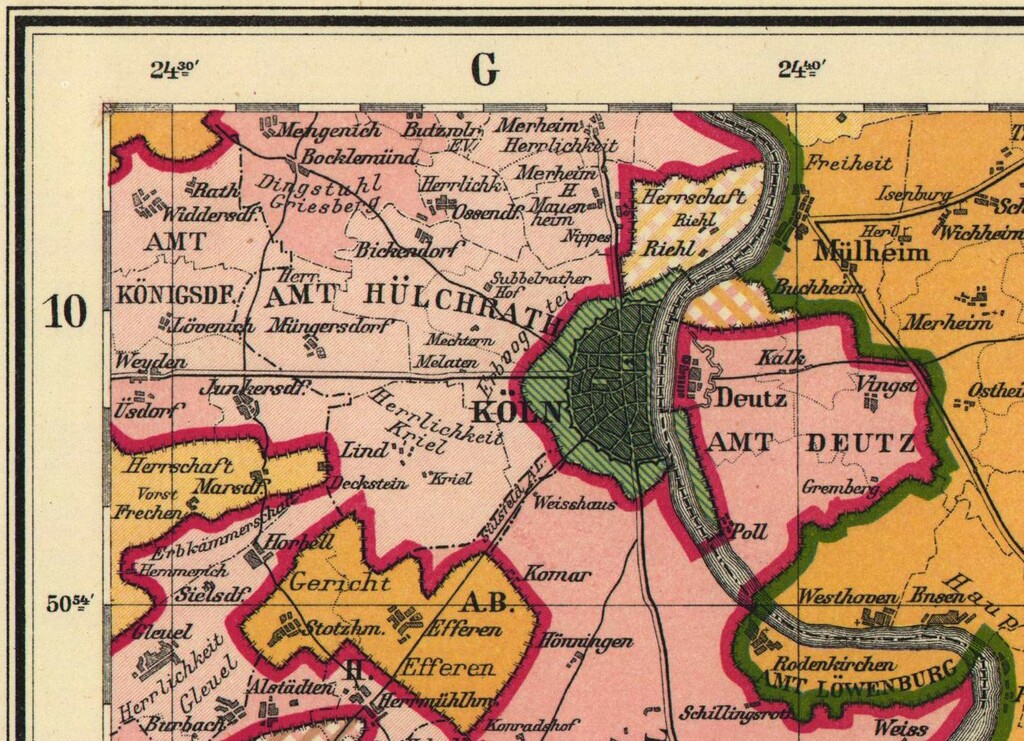

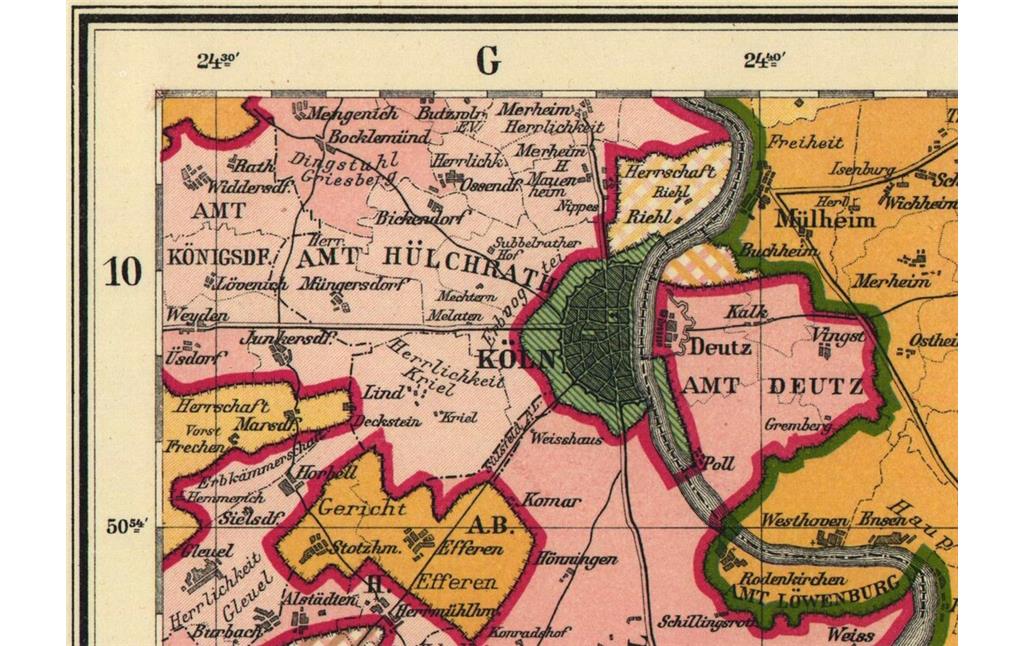

Ausschnitt aus der "Karte der politischen und administrativen Eintheilung der heutigen preussischen Rheinprovinz für das Jahr 1789, Blatt IV, Köln" (Geschichtlicher Atlas der Rheinprovinz von Wilhelm Fabricius, 1894): das Gebiet rund um Köln mit der Amtseinteilung.

- Copyright-Hinweis:

- Fabricius, Wilhelm / gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- Wilhelm Fabricius

- Medientyp:

- Bild

-

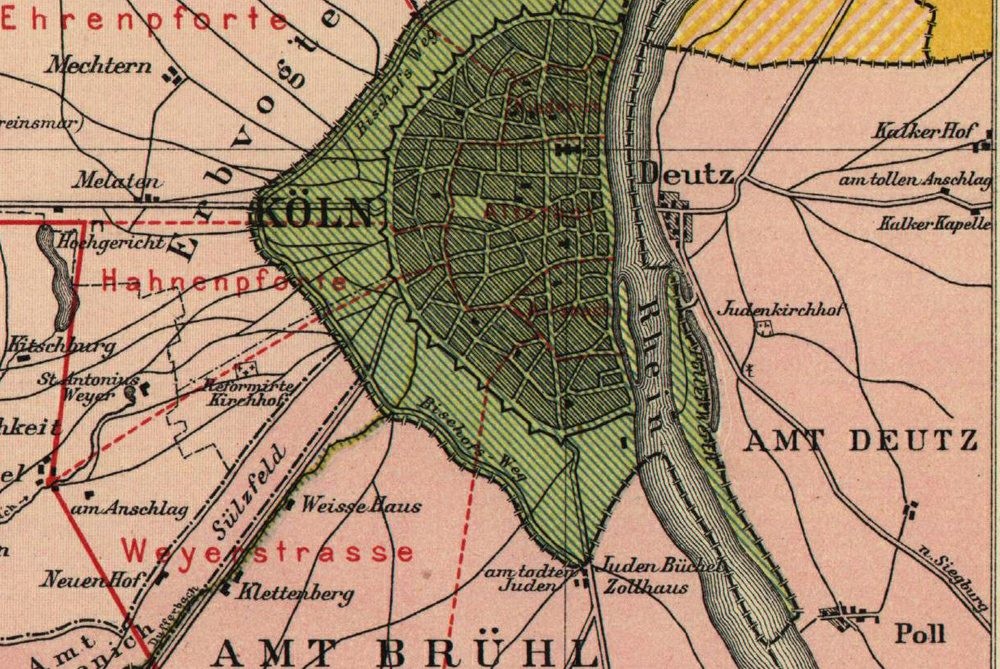

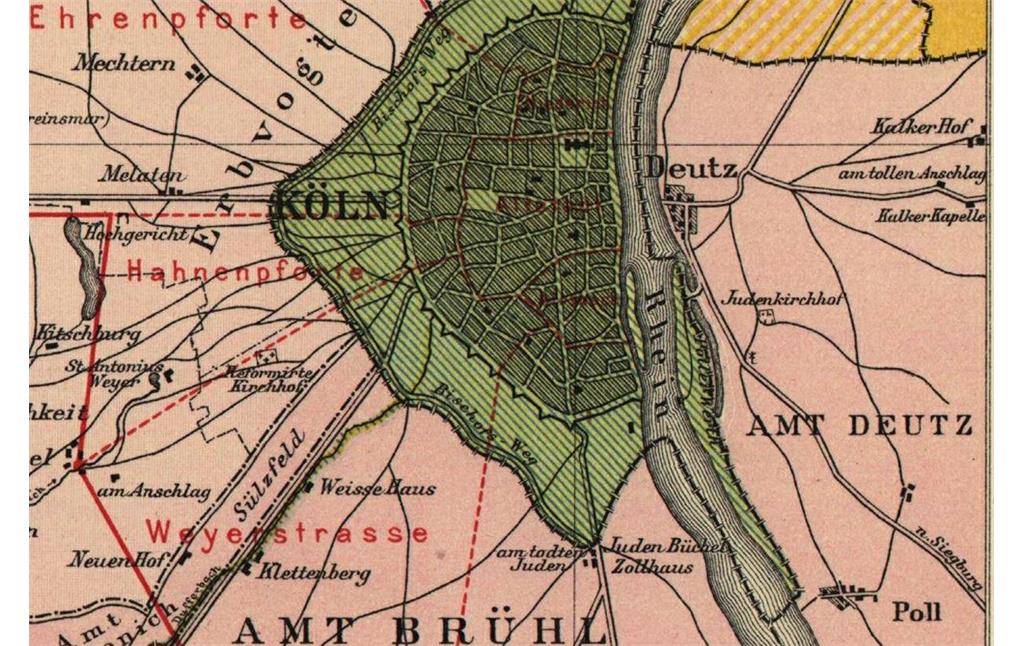

Kartenausschnitt "Burgbann von Köln 1789" aus dem Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz (1894).

- Copyright-Hinweis:

- Fabricius, Wilhelm / gemeinfrei

- Medientyp:

- Bild

-

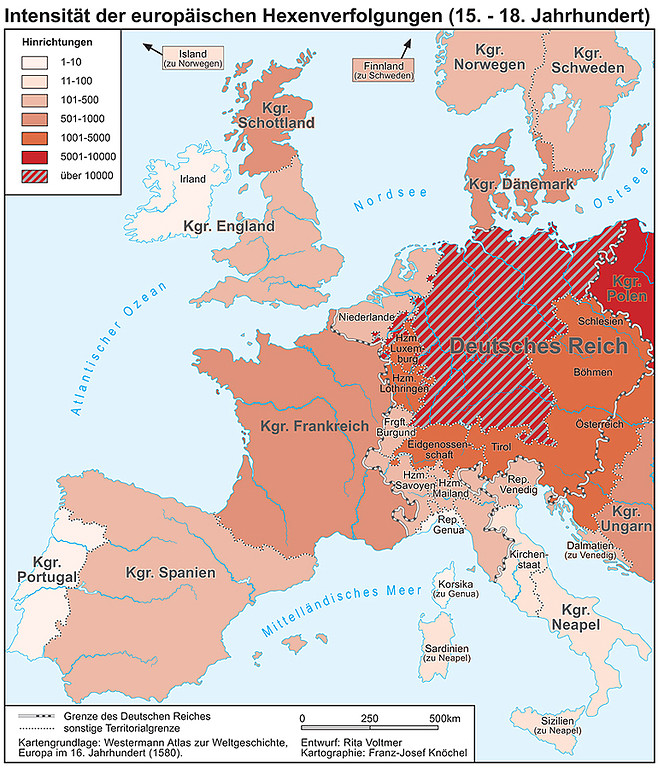

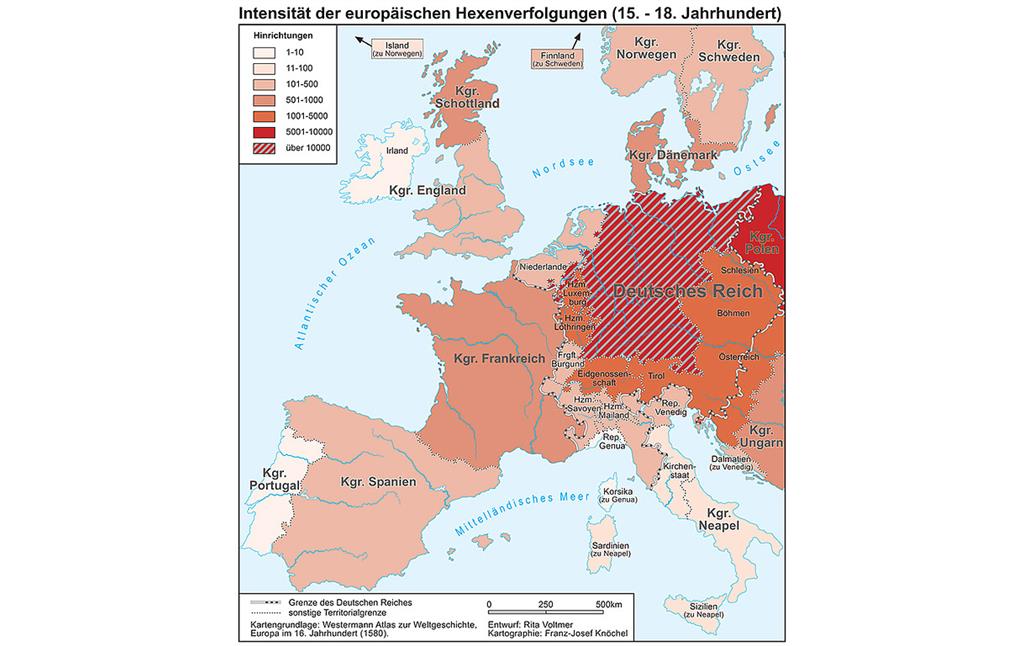

Karte: Intensität der europäischen Hexenverfolgungen (15. bis zum 18. Jahrhundert). Dargestellt sind ausgewählte Territorien (2007).

- Copyright-Hinweis:

- Voltmer, Rita (Entwurf) / Knöchel, Franz-Josef (Kartographie)

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel; Rita Voltmer

- Medientyp:

- Bild

-

Titelkupfer der "Constitutio Criminalis Carolina" von 1532 mit der Darstellung von Strafen und von Folter- und Hinrichtungsgeräten.

- Copyright-Hinweis:

- gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

Der vor den Stadtmauern, aber innerhalb der Bannmeile gelegene Rabenstein diente als Richtstätte für die Hoch- bzw. Blutgerichtsbarkeit zur Vollstreckung von Strafen „über Leib und Leben“ (d.h. Körper- und Todesstrafen; zur mittelalterlichen Gerichtsbarkeit in Köln vgl. ausführlicher den Eintrag zur Hacht).

Die Exekutionsstätte Rabenstein wurde neben dem seit dem 13. Jahrhundert als Richtstätte belegten Judenbüchel südlich der Stadt vor dem Severinstor und einem 1356 erstmals erwähnten Richtplatz am Junkernkirchhof bei Mechtern genutzt (dieser ist aber möglicherweise identisch mit dem Rabenstein). 1513 wurde ein weiterer Junkernkirchhof vor dem Weyertor in der südlichen Altstadt für Hinrichtungen benutzt:

„Politische Verbrecher wurden auf dem Heumarkt hingerichtet. Sonst dienten als Richtstätten der bereits 1356 erwähnte Junkernkirchof bei Mechtern und der Rabenstein bei Melaten. Später (1513) scheint ein anderer Junkernkirchhof vor dem Weyertor für Hinrichtungen benutzt worden zu sein.“ (Keussen 1910, Bd. 1, S. 138)

Ende des 16. Jahrhunderts wurde die Richtstätte Rabenstein mit einem dreieckigen Galgengerüst und einem Rondell ausgebaut, von dem aus die meist zahlreichen Zuschauer die öffentlichen Exekutionen besser beobachten konnten (Irsigler u. Lassotta 2010). Für die so genannten „ehrenhaften“ Hinrichtungen durch Enthauptung nutzte man das Schwert, „unehrenhafte“ Hinrichtungen wurden durch Erhängen am Galgen oder durch Rädern durchgeführt. In einer Bodensenke, der so genannten „Kesselkuhle“ wurden zum Feuertod Verurteilte verbrannt.

So erfolgte auch die Hinrichtung des kurfürstlich-kölnischen Generalkommissars Hieronimus Michiels (auch Hieronymus bzw. Jeronim Machielis) am 22. August 1587 durch das Richtschwert des Henkers. Das Hohe Weltliche Gericht der Stadt hatte dem hohen kurkölnischen Beamten und engen Vertrauten des Kurfürsten Ernst von Bayern (1554-1612, seit 1583 Erzbischof von Köln) als Befehlshaber der das Land schikanierenden „Rothen Rotte“ in einem politisch aufgeladenen Verfahren im Kontext des Kölnischen Kriegs und der Gegenreformation im Rheinland die Tötung von mindestens 60 Personen, dazu Erpressung, Entführung und Körperverletzung durch Folter „nachgewiesen“. Am Richtplatz wurde der Delinquent von einer schier unübersehbaren Menschenmenge erwartet (Becker 2005).

Adolf Clarenbach und Peter Fliesteden

Die Benennung der heutigen Clarenbachstraße erinnert an den hier nach anderthalbjähriger Haft am 28. September 1529 als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannten Protestanten Adolf Clarenbach (um 1495/97-1529). Zusammen mit Clarenbach, der in der Domstadt die Reformation einführen wollte, wurde Peter Fliesteden (?-1529, auch Fleisteden oder Fleistedt) hingerichtet, der bereits 1527 als „radikaler Protestant und Gotteslästerer“ verurteilt worden war.

Bei dem Prozess gegen Clarenbach tat sich auf Seiten der Kläger auch der jüngst erstmals in das Amt eines Bürgermeisters der Domstadt gewählte Arnold von Siegen (um 1490-1579) hervor, der eine „konsequent altgläubig-katholische Haltung“ gegen den radikalen Protestanten vertrat (www.rheinische-geschichte.lvr.de).

Auf dem Melatenfriedhof befindet sich ein Gedenkstein an Clarenbach und Fliesteden, die als erste evangelische Märtyrer am Niederrhein gelten. Clarenbach ist als Figur am Kölner Rathausturm dargestellt (erstes Obergeschoss, Ostseite, Nr. 41), an ihn erinnern ferner der Clarenbachplatz und die evangelische Clarenbachkirche in Braunsfeld, wo es auch eine Peter-von-Fliesteden-Straße gibt.

Katharina Henot

Die erstmalige Hinrichtung einer vorgeblichen Hexe am Rabenstein erfolgte am 19. Dezember 1617 durch Verbrennung in einer Hütte (Wilhelm 2008).

Knapp zehn Jahre später wurde am 19. Mai 1627 vor einer großen Volksmenge die der Hexerei beschuldigte Kölner Patrizierwitwe Katharina Henot (um 1570/1580-1627, auch von Henot oder Henoth) hingerichtet. Das wohl bekannteste Opfer der Hexenverfolgungen in der Domstadt soll bis zum Schluss ihre Unschuld beteuert haben (Eiden / Voltmer 2002 u. koelnding.podigee.io). Obwohl Katharina Henot nach der gesetzlich erlaubten dreimaligen Folter nicht gestanden hatte, wurde sie u.a. wegen Schadenszauber mit Todesfolge, Magie und Unzucht zum Tode verurteilt. Sie wurde vom Scharfrichter erwürgt und ihre Leiche anschließend auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

An sie erinnert heute neben einer Katharina-Henot-Straße in Neuehrenfeld auch eine Kölner Ratsturmfigur (zweites Obergeschoss, Westseite, Nr. 54).

Nach der letzten hier belegten Hinrichtung eines Kirchenräubers Peter Eick, der am 13. Juli 1797 vor einer großen Menschenmenge am Galgen erhängt wurde, wurde die Richtstätte noch während der Franzosenzeit (1794-1814/15) abgetragen.

Lage auf historischen Karten und Objektgeometrie

Die frühere Richtstätte lässt sich recht präzise bereits auf dem Plan des J. P. Queckenberg von 1743 lokalisieren, der den Rabenstein schräg gegenüber des Leprosenasyls Melaten als Hinrichtungsstätte mit Galgen abbildet. Analog dazu findet sich das Areal am Rabenstein im Kartenausschnitt „Burgbann von Köln“ (1789) mit einem Galgensymbol als „Hochgericht“ eingezeichnet (Fabricius 1894/98, vgl. Abbildungen in der Medienleiste).

Auf den historischen Karten der Topographischen Aufnahme der Rheinlande (1801-1828) ist das Feld südlich der Route d'Aix-la-Chapelle à Cologne (Aachener Straße) zu erkennen und ebenso in der zwischen 1836 und 1850 erarbeiteten Preußischen Uraufnahme. Die Karte der Preußischen Neuaufnahme (1891-1912) stellt im Südosten des gut 1,5 Hektar Fläche umfassenden Areals offenbar noch die vorab genannte Senke für Hinrichtungen mit Feuer dar. In den topographischen Karten TK 1936-1945 ist der gesamte Bezirk dann bereits überbaut (vgl. die entsprechenden Kartenansichten).

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2022/25)

Quelle

August Ernst Rauschenbusch: Adolph Clarenbach's und Peter Fleisteden's Märtyrthum, wie dieselben am 28. Sept. 1529 zu Cöln verbrannt sind, 2. Auflage, Schwelm 1845 (online verfügbar unter digital.ub.uni-duesseldorf.de, Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf).

Internet

de.wikipedia.org: Rabenstein Köln (abgerufen 19.08.2022)

de.wikipedia.org: Kölner Gerichtswesen vom Mittelalter zur Neuzeit (abgerufen 19.08.2022)

koelnding.podigee.io: Das Köln Ding der Woche, Katharina Henot (Uli, der Köln-Lotse, Podcast vom 30.06.2023, abgerufen 03.07.2023)

www.rheinische-geschichte.lvr.de: Adolf Clarenbach (Text Siegfried Hermle, abgerufen 04.12.2025)

www.rheinische-geschichte.lvr.de: Arnold von Siegen (Text Martin Bock, abgerufen 04.12.2025)

www.rheinische-geschichte.lvr.de: Katharina Henot (Text Jennifer Striewski, abgerufen 04.12.2025)

www.erlebnisraum-roemerstrasse.de: Via Belgica Melaten (abgerufen 20.09.2022, Inhalt nicht mehr verfügbar 17.11.2025)

Literatur

- Becker, Thomas P. (2005)

- Krämer, Kriecher, Kommissare. Dezentralisierung als Mittel kurkölnischer Herrschaftspraxis in Hexereiangelegenheiten. In: Hexenverfolgung und Herrschaftspraxis, S. 183-204. Trier.

- Eiden, Herbert; Voltmer, Rita (Hrsg.) (2002)

- Hexenverfolgung und Gerichtspraxis. (Trierer Hexenprozesse - Quellen und Darstellungen, Band 6.) S. 451, Trier.

- Fabricius, Wilhelm (1898)

- Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz. (2 Bände, Nachdruck 1965). Bonn.

- Irsigler, Franz; Lassotta, Arnold (2010)

- Bettler und Gaukler, Dirnen und Henker. Außenseiter in einer mittelalterlichen Stadt, Köln 1300-1600. (dtv 30075.) S. 241, München.

- Keussen, Hermann (1910)

- Topographie der Stadt Köln im Mittelalter, zweiter Band. (Preis-Schriften der Mevissen-Stiftung.) Bonn. Online verfügbar: www.digital.ub.uni-koeln.de, abgerufen am 25.08.2025

- Keussen, Hermann (1910)

- Topographie der Stadt Köln im Mittelalter, erster Band. (gekrönte Preisschrift, Preis-Schriften der Mevissen-Stiftung.) Bonn. Online verfügbar: www.digital.ub.uni-koeln.de, abgerufen am 25.08.2025

- Schwerhoff, Gerd (1991)

- Köln im Kreuzverhör. Kriminalität, Herrschaft und Gesellschaft in einer frühneuzeitlichen Stadt. Bonn.

- Voltmer, Rita (Hrsg.) (2005)

- Hexenverfolgung und Herrschaftspraxis. (Trierer Hexenprozesse - Quellen und Darstellungen, Band 7.) Trier.

- Wilhelm, Jürgen (Hrsg.) (2008)

- Das große Köln-Lexikon. S. 205, Köln (2. Auflage).

Richtstätte Rabenstein bei Melaten

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Clarenbachstraße

- Ort

- 50670 Köln - Lindenthal

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Schriften, Auswertung historischer Karten, Literaturauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn vor 1285, Ende 1794 bis 1815

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Richtstätte Rabenstein bei Melaten”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-343992 (Abgerufen: 24. Februar 2026)