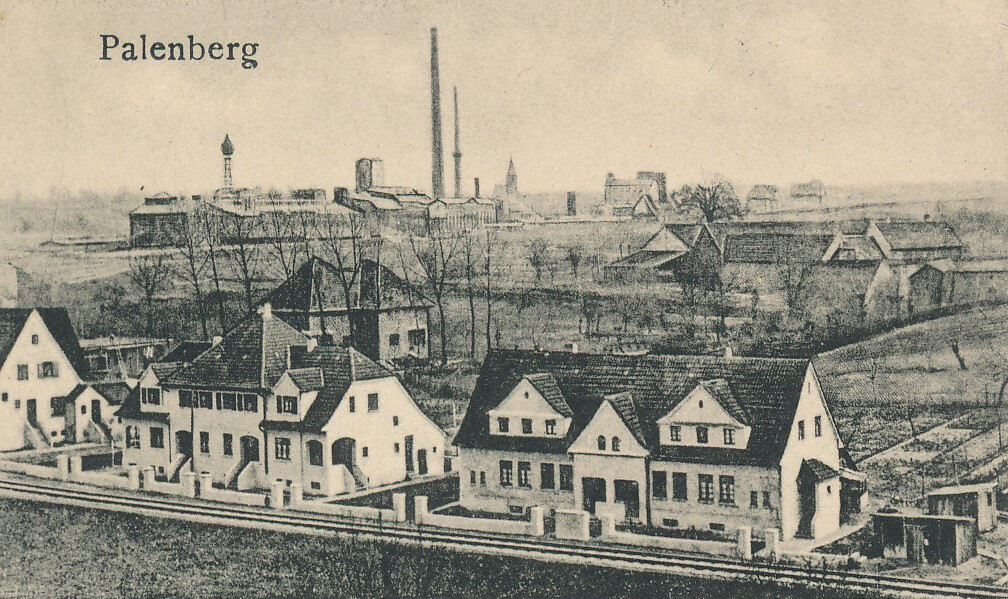

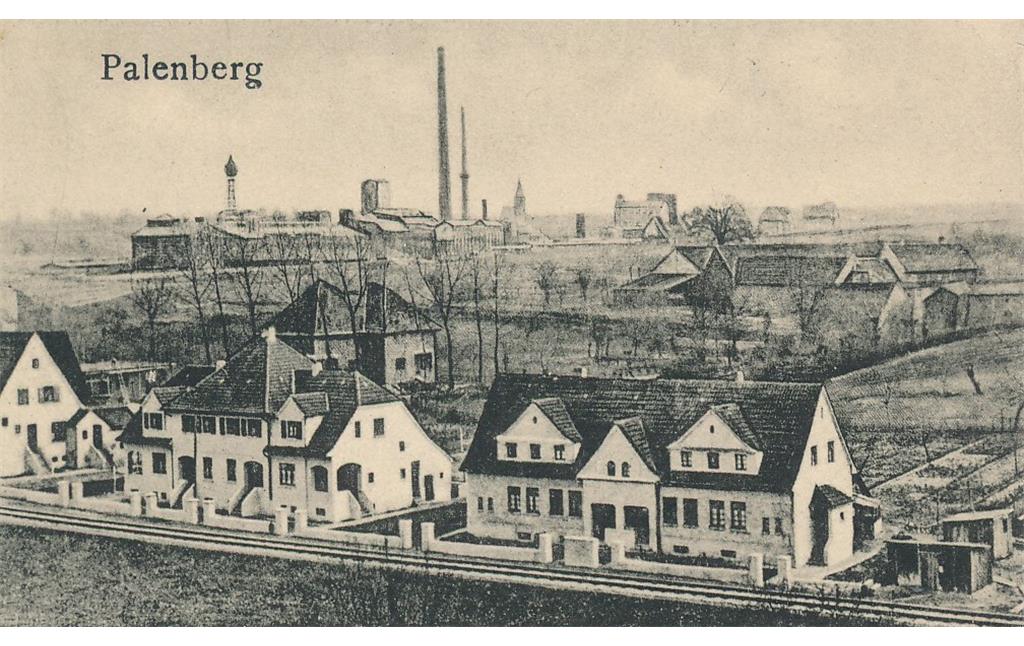

Die Bevölkerung von Palenberg wuchs, ausgelöst durch die Gründung des Steinkohlenbergwerks Carolus Magnus, von etwa 400 Einwohnern im Jahr 1910, ein Jahr vor der Gründung der Gewerkschaft, auf 4.634 Einwohner im Jahr 1960, zwei Jahre vor der Schließung des Bergwerkes, an. Die Gewerkschaft Carolus Magnus errichtete im Zuge ihres Werkssiedlungsbaus zwischen 1912 und 1953 1.455 Wohneinheiten in Palenberg, wovon der Großteil der inzwischen privatisierten Bebauung noch erhalten ist. Die Werkssiedlung Palenberg war, ähnlich wie in Frelenberg, die erste große Siedlungserweiterung des Weilers Palenberg und grenzte östlich ans Zechengelände.

Der Werkssiedlungsbau der Gewerkschaft Carolus Magnus stand zu Beginn unter dem Einfluss des Siedlungs- und Wohnungsbaus des späten Kaiserreichs und den zu der Zeit im Aachener Steinkohlerevier verbreiteten Tendenzen zu Arbeitervillen mit ihren zahlreichen Varianten, die mit einer gewissen Repräsentativität bürgerliche Vorstadtvillen als Mehrfamilienhäuser nachahmten. Hinzu kommen Einflüsse der Gartenstadtbewegung, die in die Werkssiedlung Palenberg miteinflossen. Jedes Wohnhaus verfügte über einen großen Garten, der der Erholung und der Selbstversorgung der Arbeiterfamilien diente.

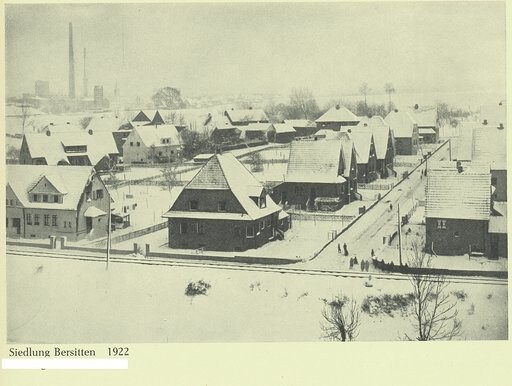

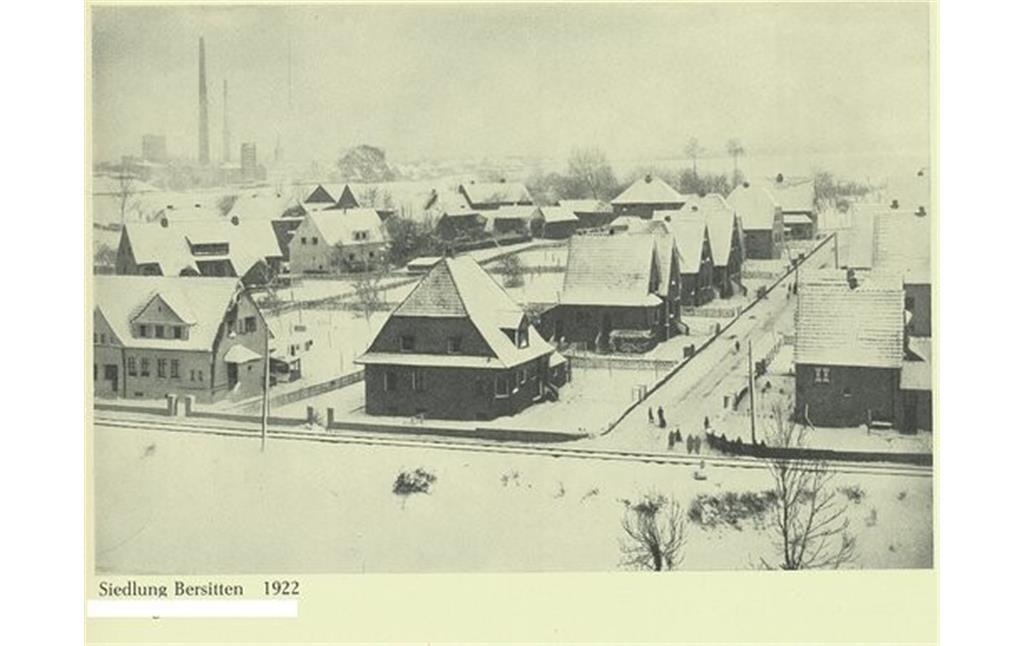

Zwischen 1911 und etwa 1922 wurden die Wohnhäuser zunächst einzeln geplant, beantragt und gebaut, trotzdem ist an den Gebäuden eine einheitliche Planung und Kontinuität erkennbar. Bei den Gebäuden handelte es sich um Putzbauten mit Schlagläden, Erkern und Biberschwanz-Dacheindeckung; jede Wohnung verfügte über einen eigenen Eingang und Einflüsse des Jugendstils sind erkennbar. Besonders repräsentativ wurden am Heidberg die Wohnhäuser der gehobenen Angestellten erbaut. Die Werkssiedlung wuchs vom Carlsplatz, entlang der parallel zum Bergwerksgelände laufenden Carlstraße und entlang des Bahndamms der Werksbahn, die zusammen mit dem Übach die Siedlung im Norden begrenzt. Die einzelnen Grundstücke wurden nicht durchgehend bebaut, sondern nach und nach erschlossen.

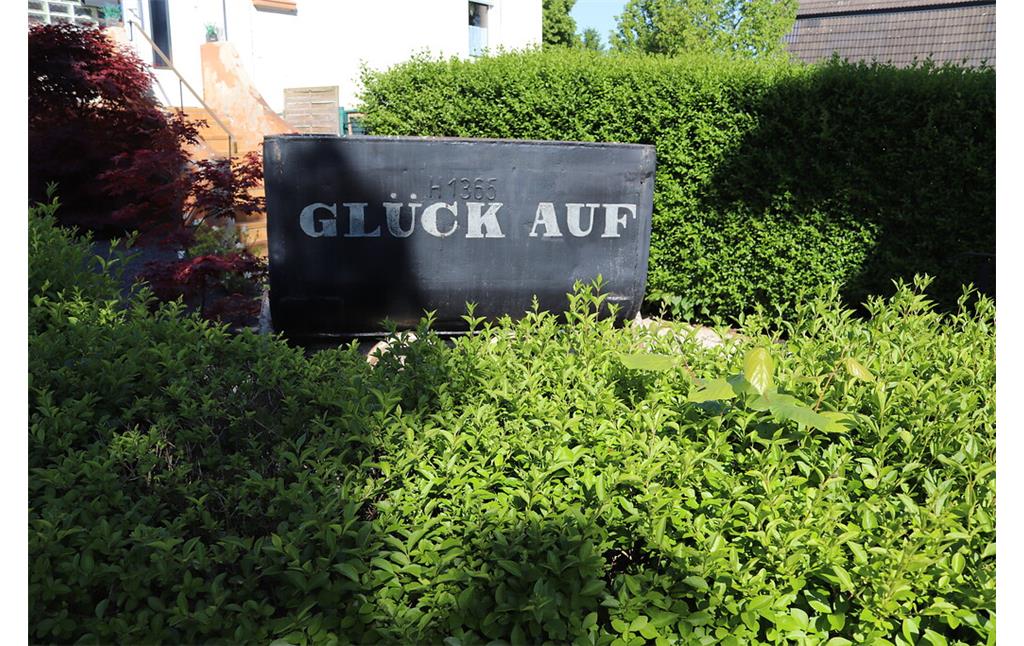

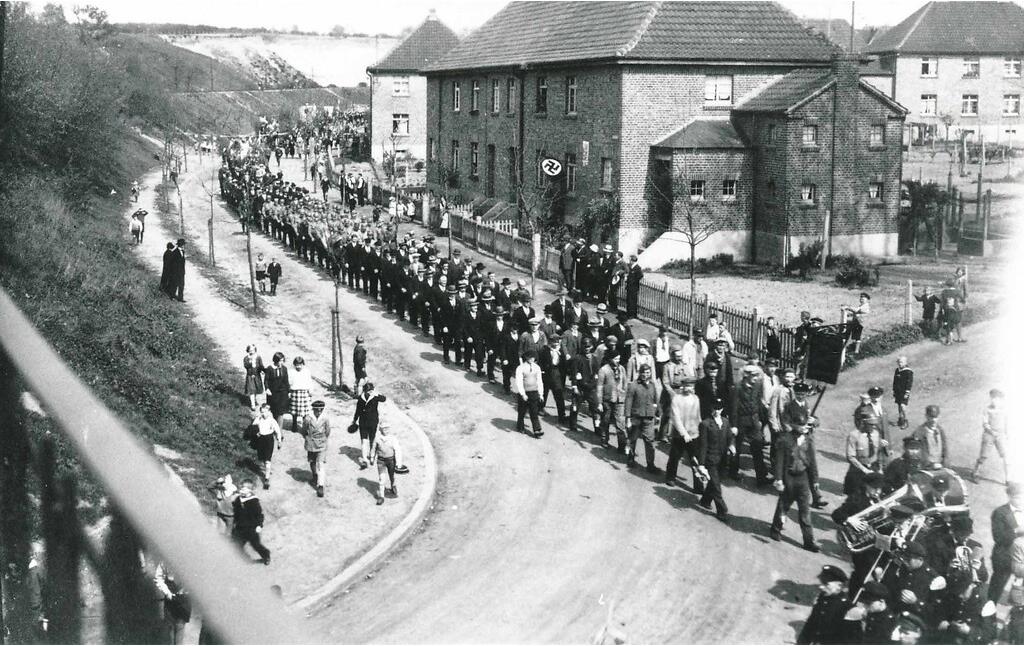

Nach dem Ersten Weltkrieg (1914-1918) beginnen großflächigere Siedlungsplanungen mit Hilfe von Typenhäusern. Die zunächst noch verputzten Gebäude werden nun weniger repräsentativ und aufwendig gestaltet, da diese für einer größeren Anzahl tiefergestellten Angestellten und Arbeitern erbaut werden. Um die Verbundenheit zu den Werkswohnungen und der neuen Heimat zu stärken erhielten die Werkshäuser, bis zu einem personellen Wechsel in der Planung 1923/24, eigene Namen. In der Regel sollten Straßen- und Häusernamen mit demselben Buchstaben beginnen. Die Namen waren im Außenputz sichtbar eingelassen und lassen sich zum Teil heute noch an den Fassaden erkennen.

Ab 1922 erfolgt eine Abkehr von den bisherigen Putzbauten. Entsprechend eines heimatverbundenen und regionalen Bauens fanden ab 1922 in den Werkssiedlungen der Gewerkschaft Carolus Magnus Ziegelfassaden Verbreitung, die ebenfalls zur Uniformität und Urbanität der Werkssiedlungen beitrugen. Die Ziegel wurden kostengünstig in der eigenen Zechenziegelei hergestellt und die bisherigen Typenhäuser zunächst weiterverwendet und an die Veränderungen angepasst, wie im Bereich der Mühlenstraße, Auf der Houff und Poststraße erkennbar ist.

Ausgelöst durch einen Wechsel in der Zechendirektion und im Baubüro der Zeche 1923/1924 wandelte sich der Werkswohnungsbau nach der Inflation in der Weimarer Republik, die einen kurzen Baustopp auslöste, erneut. Bei den Typenhäusern für den Werkswohnungsbau sollte es sich nun um kompakte, zweigeschossige Wohnhäuer handeln, deren Anzahl und Varianten abnehmen und so zu einer stärkeren Einheitlichkeit der Werksiedlung führen. Dieser Bauabschnitt lag östlich des damaligen Sportplatzes auf dem bis 1930 die katholische Kirche St. Theresia und die Volksschule Palenberg errichtet wurden sowie zwischen Kirchstraße und Südstraße und folgte einem Rechteckraster.

Die Werkshäuser besaßen nun eine Luftisolierschicht, denen eine Ziegelverblendung vorgesetzt war, sowie Stahlbetondecken, die vor allem vor Bergschäden schützen sollten. Jede Wohneinheit in den unterkellerten Gebäuden besaß schon damals eine eigene Toilette und einen eigenen Zugang, letzteres meist seitlich oder in einem zurückversetzten Anbau. Als Gestaltungselement der sonst schlicht gestalteten Werkshäusern dient ein um 45 Grad gedrehtes Ziegelquadrat mit leicht herausstehender Mitte an der Straßenfassade. Diese Ziegelverzierung ist ein Merkmal der ab Mitte der 1920er Jahren errichteten Werkshäuser der Gewerkschaft Carolus Magnus und findet sich auch heute noch an zahlreichen Gebäuden der Werkssiedlungen Marienberg und Palenberg. Durch eine unterschiedliche Anordnung der Typenhäuser wurde das Siedlungsbild etwas aufgelockert.

Letzte Baulücken wurden 1929 in der Werkssiedlung geschlossen und markieren zunächst das Ende des Werkswohnungsbau der Gewerkschaft Carolus Magnus in Palenberg. Während des Zweiten Weltkrieges kam es zwischen September und November 1944 zu Kampfhandlungen im Stadtgebiet von Übach-Palenberg, welche Schäden in den Siedlungen und dem Bergwerk verursachten und die in der Nachkriegszeit beseitigt wurden. Zwischen 1948 und 1953 wurden neue Werkswohnungen errichtet, deren Gebäude sich an der Vorkriegsbebauung orientierten. Dabei wurden in der Werkssiedlung Palenberg Flächen entlang der Carolus-Magnus-Allee bebaut und ein Neubaugebiet nördlich der Werksbahn, an der Alten Aachener Straße erschlossen.

Die Werkssiedlung und das Werksgelände führten eher ein Nebeneinander, anstatt städtebaulich aufeinander bezogen zu sein. Die eigentliche Hauptstraße der Werkssiedlung Palenberg in Ost-West Richtung, die Kirchstraße, ist direkt auf die Waschkaue des Bergwerkes ausgerichtet. Etwa hundert Meter vor dem (früheren) Bergwerksgelände, mündet der Hauptverkehrsfluss allerdings in die in Nord-Süd Richtung kreuzende Carolus-Magnus-Allee und führt auf die evangelische Erlöserkirche zu, die so am Ende der Carolus-Magnus-Allee zu einem markanten Blickpunkt wird. Straßen und Wege, die auf beziehungsweise zum Zechengelände führten, waren von untergeordneter städtebaulicher Bedeutung, obwohl sie ein wichtiger Arbeitsweg waren. Den Mittelpunkt der Siedlung bilden die katholische Kirche St. Theresia, mit dem nahegelegenen Bergarbeiterdenkmal, und die Volksschule Palenberg.

Zahlreiche Einzelhändler, Ärzte und Gastwirte ließen sich, in der Hoffnung auf gute Verdienstmöglichkeiten, ebenfalls in den umliegenden Ortschaften nieder. So entstand am westlichen Rand der Werkssiedlung Palenberg, an der Kirchstraße, Aachener Straße und Poststraße ein Versorgungszentrum für die Siedlung. Als Beispiele für diese privaten Bautätigkeiten sind Landhaus Dr. Erkens und das Wohn- und Geschäftshaus Dohrenbusch zu nennen.

Der nördliche Bereich der Werkssiedlung hat sich stärker verändert als der südliche. Zahlreiche Anbauten, Umbauten und Sanierungen haben zu einer stärkeren Individualisierung geführt, die auch auf Luftbildern und der Katasterkarte sichtbar werden. Durch die individuelleren Planungen der Gebäude hat sich hier ein weniger einheitliches Siedlungsbild ergeben. Zwischen Post- und Südstraße lässt sich die einheitliche und uniforme Gestalt der ursprünglichen Werkssiedlung noch erkennen, auch wenn es hier zu Veränderungen oder Abriss von Elementen kam.

Die Werkssiedlung Palenberg ist heute im Stadtgebiet von Übach-Palenberg integriert und bildet zusammen mit Boscheln und Übach ein durchgehend bebautes Siedlungsband in Ost-West Richtung. Im Norden bildet der Übach, mit Ausnahme der Bebauung am Heidberg und den Siedlungserweiterungen an der Alten Aachener Straße, noch immer die nördliche Grenze der (Werks-)Siedlung Palenberg, die im Osten ebenfalls noch durch das ehemalige Bergwerksgelände begrenzt wird, auf dem sich inzwischen ein Nahversorgungszentrum gebildet und ein Industriebtrieb niedergelassen hat. Die Wohnbebauung breitete sich durch diese Eingrenzungen vor allem nach Süden aus. Bis in die 1980er Jahre erreichte die Bebauung die Maastrichter Straße und in den darauffolgenden Jahren folgten weitere Siedlungen, die sich nun bis zum Schulzentrum ausbreiten.

(Robert Gansen, Universität Bonn, 2021)