Vorgeschichte

Die Steinkohlenförderung 1919-1962

Nach der Zechenschließung

Das heutige Betriebsgelände

Bedeutung

Vorgeschichte

Während des Übergangs vom 19. zum 20. Jahrhundert begannen sich industrielle Entwicklungen im Gebiet des heutigen Übach-Palenbergs anzukündigen. 1892 erhielt der Eschweiler Bergwerks-Verein als prägendes Bergbauunternehmen des Aachener Steinkohlereviers, in dem schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts industriell Kohle abgebaut wird, das Bergwerkseigentum für das Steinkohlenfeld Boschelen III zwischen Übach und Frelenberg vom Oberbergamt in Bonn verliehen.

Der Eschweiler Bergwerks-Verein ging nur von einer geringen Rentabilität des Steinkohlenabbaus am Nordrand des Aachener Reviers aus, vor allem aufgrund geologischer Störungen, einer geringen Flözmächtigkeit und sehr hohem Wasserverbrauch. Schließlich verkaufte der Eschweiler Bergwerks-Verein 1910 die Abbaurechte der Kohlenfelder nach einigen Probebohrungen an drei französische Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie. Mit dem Erlös finanzierte der Eschweiler Bergwerks-Verein unter anderen den Ausbau der nahegelegenen Grube Adolf in Alsdorf.

Die drei französischen Unternehmen Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d`Homecourt Paris, Société Anonyme des Hauts Fourneaux et Fonderies Pont-à-Mousson in Nancy und die Société Anonyme des Aciéries de Micheville in Paris erhielten die Konzession für die 9,3 Normalfelder mit 26,69 Quadratkilometern Fläche und sicherten sich die Abbaurechte für Braun- und Steinkohle sowie für Ton und Kies.

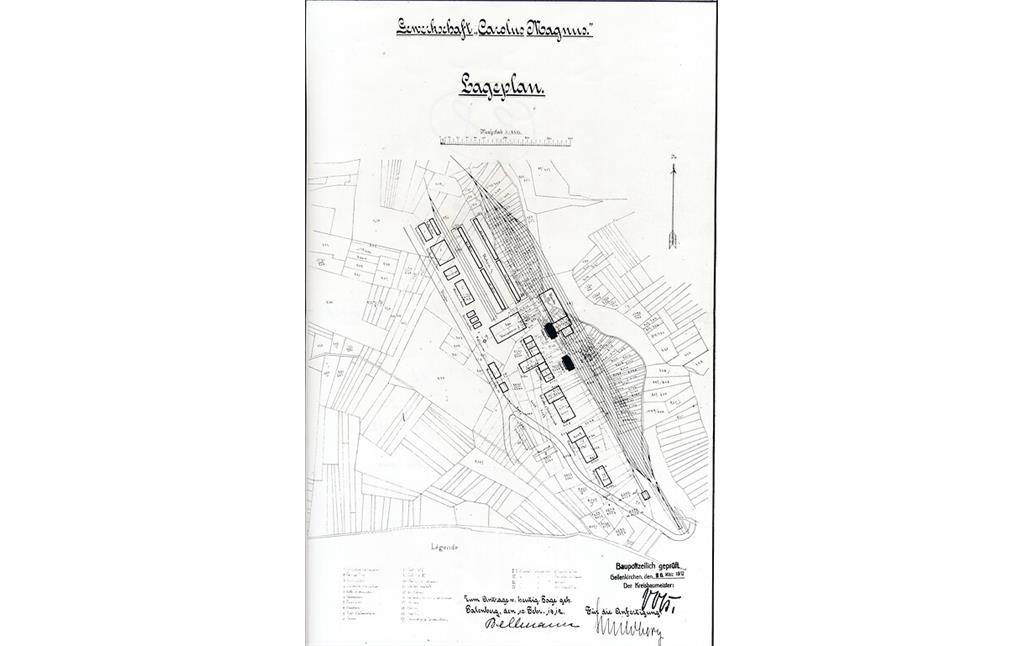

Im Jahr 1911 gründeten die französischen Unternehmen die Gewerkschaft Carolus Magnus, benannt nach Karl dem Großen (lat. Carolus Magnus). Bei einer Gewerkschaft handelt es sich im Bergrecht um eine „Gesellschaftsform, bei der eine oder mehrere Personen Eigentümer (Gewerke) eines Bergwerks werden“ (Fehl 1988: S. 148).

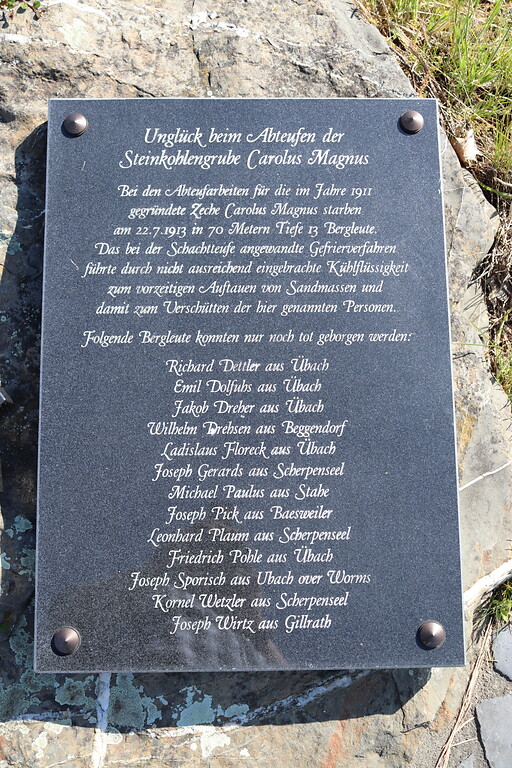

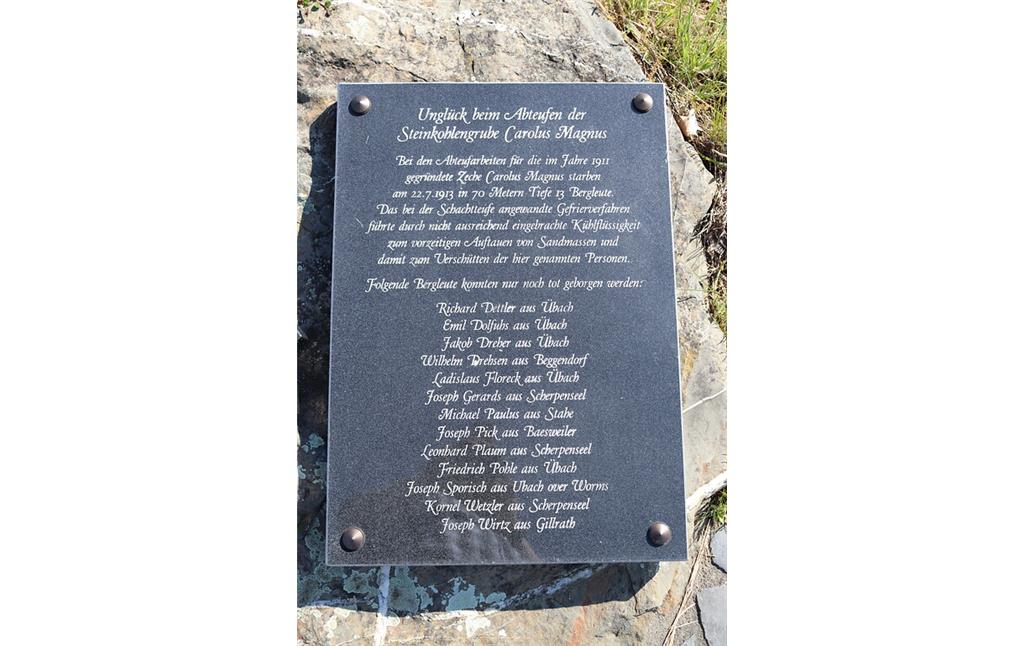

Im selben Jahr begann die Abteufung der geplanten gleichnamigen Doppelschachtanlage mit Hilfe des Gefrierverfahrens sowie die Errichtung der benötigten Übertageanlagen. Die zunächst nur provisorischen Bauten wurden nach Verzögerungen bis zum Ende der 1920er Jahre hinein ersetzt und ausgebaut. Gründe hierfür waren neben dem Mangel an Material und Arbeitskräften, bedingt durch den Ersten Weltkrieg, ein schwieriger Abbau der Deckgebirgsschichten und Schwimmsande, die 1913 zu einem Grubenunglück mit 13 toten Bergleuten führten.

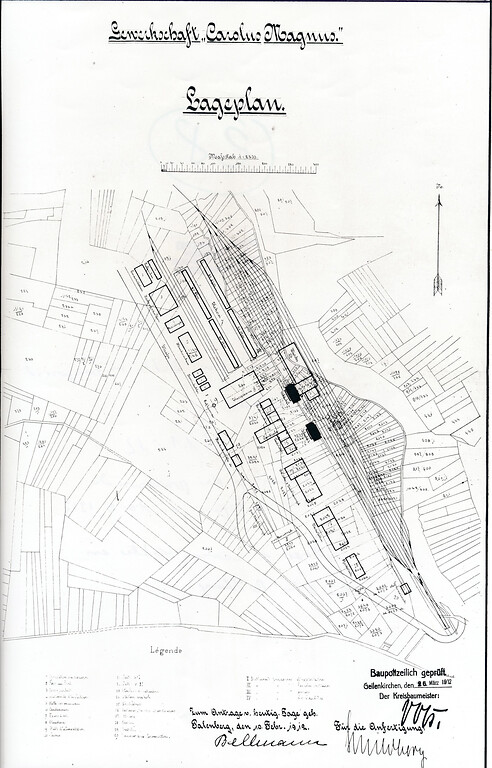

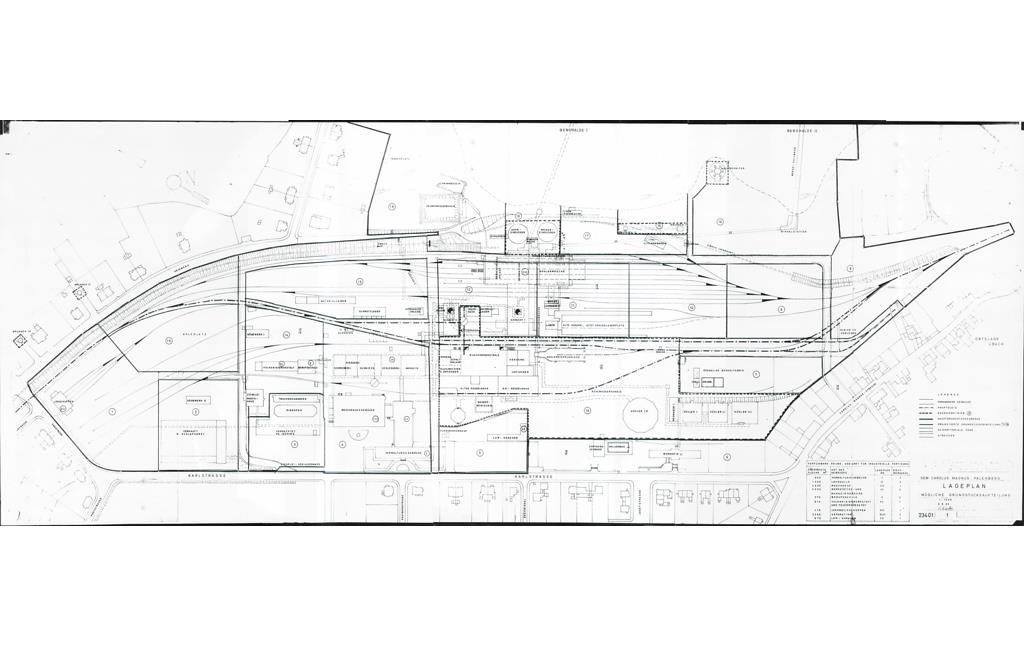

Angelegt wurde die Anlage auf einer Fläche zwischen den damals zu unterschiedlichen Bürgermeistereien gehörenden Ortschaften Übach und Palenberg am Bett des Übaches, der in diesem Abschnitt verrohrt wurde. Das Bergwerk beruht auf Planungen der Gutehoffnungshütte in Oberhausen und erhielt einen direkten eingleisigen Anschluss an die Eisenbahnstrecke Aachen-Mönchengladbach. Die Trasse folgte dem Verlauf des Übaches entlang der heutigen Bahnstraße. Die Gebäude der Grube wurden in drei Zeilen zwischen dem Zechenbahnhof und der (westlich) vorbeiführenden Carlstraße errichtet. Neben Betriebsgebäuden und Kokerei wurden unter anderem Anlagen zur Gewinnung von Benzol, Ammoniak und Teer errichtet. Die Fläche auf der östlichen Seite des Übaches wurde als Abraumhalde genutzt.

Ziel der französischen Eigentümer war es, die eigens hergestellten Ressourcen - vor allem den Koks - in ihren Eisen- und Stahlwerken zu nutzen. Sie verfolgten dabei zugleich ein ambitioniertes Vorhaben: „1912 erklärte man die Absicht, jährlich 1 Mio. t Koks herstellen zu können, 1923 projektierte man […] für eine Belegschaft von 5.000 Mann und noch 1929 gab die Direktion das - nie erreichte - Förderziel von 1,2 Mio. t Steinkohle pro Jahr vor“ (Pohle und Simons 2020: S. 5). Sie orientierten sich dabei am Ruhrbergbau. Zum Vergleich erreichte die Zeche Zollverein in Essen 1910, kurz vor dem Planungsbeginn von Carolus Magnus, eine jährliche Steinkohlenförderung von etwa 1 Millionen Tonnen, welche bis 1935 von 6.057 Bergleuten auf über 3 Millionen Tonnen gesteigert wurde. Die Gewerkschaft Carolus Magnus beschäftigte im Jahre 1933 3.574 Personen und erreichte wenige Jahre später mit 1.007.171t geförderter Steinkohle im Jahr 1937 ihre maximale Förderungsmenge (Esser u. Simons 1996: S.177-178). Beides kam nie an die ursprünglichen Ziele heran.

Die Steinkohlenförderung 1919-1962

1919 wurden die beiden Schächte mit einem Durchmesser von 6,15 Metern und Teufen von 590 Metern beziehungsweise 480 Metern fertiggestellt, sodass die Steinkohlenförderung trotz der noch „mangelhaften und unvollständigen Tagesanlagen“ (Buschmann 1998: S. 628) erfolgen konnte. In den 1920er und 1930er Jahren schloss sich daher der rasche Bau und Ausbau der Bergwerksanlagen, von Werksiedlungen und den benötigten Infrastrukturen sowie sozialen Einrichtungen für die neuen Anwohner an. Von nun an wurden die bisherigen Agrarstrukturen durch den Steinkohlenbergbau verdrängt.

Arbeiter strömten schon ab 1912 zusammen mit ihren Familien in die Ortschaften der verschiedenen Bürgermeistereien, sodass die Gewerkschaft Carolus Magnus schon früh in Werksiedlungen sowie Sozial- und Freizeiteinrichtungen investierte. Zwischen 1912 und 1953 wurden so 1.455 Wohneinheiten in Palenberg, zwischen 1926 und 1953 314 Wohneinheiten in Marienberg gebaut und in Frelenberg, zusammen mit der 1920 für das gesamte Aachener Bergbaurevier gegründeten Aachener Bergmannsiedlungsgesellschaft mbH, von 1921 bis 1952 weitere 508 Wohneinheiten errichtet. In Boscheln errichtete zudem die Aachener Bergmannsiedlungsgesellschaft mbH für die Arbeiter der nahegelegene Zeche Carl Alexander aus Baesweiler zwischen 1921 und 1930 eine Werksiedlung, die 1935 erweitert wurde. 1933 konnte etwa 45% der Belegschaft eine zecheneigene Wohnung zur Verfügung gestellt werden. In den 1950er Jahren wuchs dieser Anteil auf etwa 80% an. Allerdings verringerte sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 die Belegschaft der Zeche und die Siedlungstätigkeit ging zurück.

Hinzu kamen ebenfalls Einrichtungen, um die Anforderungen und Bedürfnisse der wachsenden Bevölkerung, allen voran von Arbeitern und ihrer Familien, zu stillen. So wurden Schulen und Kindertagesstätten sowie Freizeiteinrichtungen, wie Sportplätze oder Schwimmbäder, gebaut oder angelegt, und die damit zusammenhängenden Vereins- und Sozialstrukturen entwickelten sich.

Auch das Gewerbe passte sich dem neuen Bedarf an. Landwirtschaftliche Betriebe konnten durch die wachsende Bevölkerung ihre Produkte und Ernte nun vor Ort verkaufen und ihr Angebot, wie den Verkauf von Frischmilch, auszuweiten. Zuvor wurden die Produkte oft weiterverarbeitet oder an Nutztiere verfüttert.

Allerdings hatte die Landwirtschaft auch mit negativen Auswirkungen des Bergwerks zu kämpfen. Die Verkokung und die Produktion anderer Nebenprodukte der Zeche schädigten die umliegende Pflanzenwelt. Durch Rauchgase und die damit einhergehende Freisetzung schwefeliger Säure, durch zunehmende Felddiebstähle durch die wachsende Bevölkerung und das höheren Verkehrs- und Fußgängeraufkommen waren auch Ertragsverluste zu verzeichnen.

Auf Verordnung des Reichkommissars für die Behandlung feindlichen Eigentums wurde die Gewerkschaft Carolus Magnus am 15. Januar 1940, kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, unter deutsche Verwaltung gestellt. Die Aufrechterhaltung des Betriebes der Gewerkschaft wurde aufgrund von Material- und Arbeitskräftemangel im Verlauf des Krieges immer schwieriger und auch der Einsatz von „Gefangenen und Internierten“ (Esser 1996: S. 112) konnte dem Förderungsrückgang bis zum endgültigen Stopp am 12. September 1944 nicht entgegenwirken. Schwere Kämpfe im September und Anfang Oktober 1944 hatten erhebliche Schäden in Übach-Palenberg und am Bergwerk zur Folge, ehe diese am 5. Oktober 1944 für beendet erklärt wurden. Etwa die Hälfte der Werkswohnungen sowie Teile der Tagesanlagen waren zerstört und eine Notbelegschaft konnte das teilweise Absaufen der Schächte nicht verhindern. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel die Gewerkschaft Carolus Magnus wieder an ihre französischen Eigentümer zurück, die noch am 8. Mai 1945, am Tag der Befreiung und der bedingungslosen Kapitulation, einen neuen französischen Zechendirektor einsetzten. So blieb Carolus Magnus die Beschlagnahmung durch die Britische Militärregierung erspart und konnte als erste Zeche im Aachener Revier nach dem Krieg den Betrieb wiederaufnehmen.

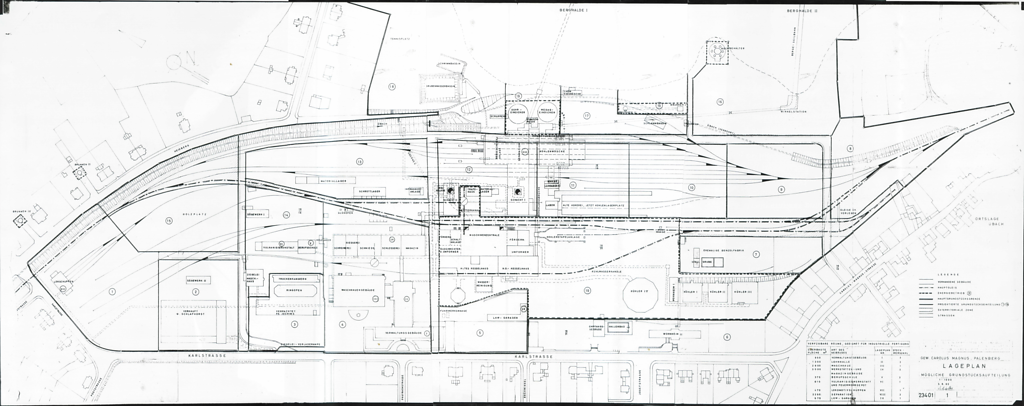

Bis 1956 wurden die Untertage- und Übertageanlagen repariert. Auf dem südlichen Teil des Zechengeländes wurden zudem ein Kraftwerk zur Stromerzeugung (25 Megawatt), eine Dampfziegelei sowie ein Formsteinwerk errichtet. Das Zechengelände der Gewerkschaft Carolus Magnus umfasste schließlich eine Fläche von 55 Hektar. Davon entfielen circa 24,5 Hektar auf die Betriebsanlagen, die restlichen 30,5 Hektar wurden von der Abraumhalde eingenommen.

Der Werkswohnungsbau wurde 1953 eingestellt, da 80% der Beschäftigten der Gewerkschaft Carolus Magnus in Werkswohnungen untergebracht waren und Carolus Magnus nicht die wirtschaftlichen Erwartungen der Zecheneigner erfüllen konnte. So gelang es nicht, an die Vorkriegs-Fördermengen oder an die Produktivität der benachbarten Zechen im Aachener Revier anzuknüpfen. Die Zeche erreichte 1955 einen Nachkriegs-Höchststand von 755.000 Tonnen geförderter Steinkohle und schaffte es damit nicht, ausreichende Gewinne zu erwirtschaften. Hinzu kam, dass die „Entwicklung hin zu kostensparenden Verbundbergwerken und Zentralkokereien […] an der Gewerkschaft Carolus Magnus wegen ihrer wirtschaftlichen Sonderstellung“ (Pohle und Simons 2020: S. 26) mit französischen Eigentümern, vorbeiging. Dies geschah in einer Zeit, in der es ab 1957 aufgrund von Überproduktion und der hohen Herstellungskosten in Deutschland zu einer Absatzkrise von Kohle kam, die in zahlreichen Zechenschließungen mündete.

Die Zeche Carolus Magnus wurde schließlich am 30. September 1962 im Zuge dieser Absatzkrise und „zusätzlich auftretender geologischer Schwierigkeiten“ (Ortmanns1986: S. 29), die zu einem starken Rückgang der Förderungsmenge führten, stillgelegt. Sie war die erste Zeche des Aachener Steinkohlenreviers, die ihre Arbeiten einstellte. Übach-Palenberg verlor damit als Bergbaugemeinde ihren bedeutendsten Arbeitgeber und Ausbildungsstelle sowie ihren größten Steuerzahler. Hinzu kam, dass die „[Werks-]Siedlungen […] eine[r] gründliche[n] Sanierung [bedurften], und eine sachliche Absprache über die Entwicklung der Stadt […] es zwischen Stadtverwaltung und Zechenleitung nie gegeben“ hatte (Pohle und Simons 2017: S. 236) und zahlreiche weitere Betriebe mit dem Bergbau verflochten waren.

Nach der Zechenschließung

Die Gewerkschaft Carolus Magnus blieb nach Zechenschließung bestehen und kümmerte sich fortan um das noch bestehende Kraftwerk, das schließlich verkauft und abgerissen wurde. Auch kümmerte sie sich um den Verkauf, den Abriss und die Vermietung der Werksanlagen sowie um die Vermietung und Verwaltung der früheren Werkssiedlungen, von denen ein größerer Teil im Laufe der Zeit privatisiert wurde. Zwischen 1970 und 1989 waren zudem noch 30 bis 50 Bergleute mit der Haldenrückgewinnung beschäftigt.

Gleichzeitig blieb das einstige Bergwerksgelände im Besitz von Carolus Magnus und wurde zunächst nicht von Altlasten befreit. Belastet war das Gelände besonders durch Kohlenwasserstoffe, deren Beseitigung erhebliche technische und finanzielle Mittel benötigte. In den darauffolgenden Jahren wurde der Großteil der Tagesanlagen abgerissen. 1963 wurden die Schächte verfüllt und 1967 die Fördertürme abgerissen.

Auf dem nördlichen Teil des früheren Betriebsgeländes gelang der Gemeindeverwaltung noch im Jahr der Zechenschließung „die Ansiedlung des größten industriellen Ersatzbetriebes auf einem Zechengelände im Aachener Revier“ (Ortmanns 1986: S. 29). Der Textilmaschinenhersteller Schlafhorst aus Mönchengladbach ließ sich hier nieder und nahm im Jahr darauf den Betrieb auf. Der Rest des Zechengeländes entwickelte sich zu einer Industriebrache, deren Umnutzung sich bis 2014 hinzog.

Mit Ausnahme der Bergehalde, die erst nach dem Abschluss der Haldenrückgewinnung 1990 erworben wurde, konnte die Landesentwicklungsgesellschaft von Nordrhein-Westfalen das Zechengelände 1986 kaufen und unter erheblichen Kosten und Aufwand bis 1993 von Altlasten befreien, instandsetzen und anschließend entwickeln.

Das heutige Betriebsgelände

2014 eröffnete schließlich auf dem ehemaligen Grubengelände der Einkaufspark Carolus am Wasserturm. Die gesamten Arbeiten sind hier zum aktuellen Stand (Juni 2021) noch nicht gänzlich abgeschlossen. Das frühere Zechengelände an der zentralen Verbindungsstelle zwischen Übach und Palenberg dient heute als Nahversorgungszentrum der Stadt mit zahlreichen Einzelhandelsbetrieben.

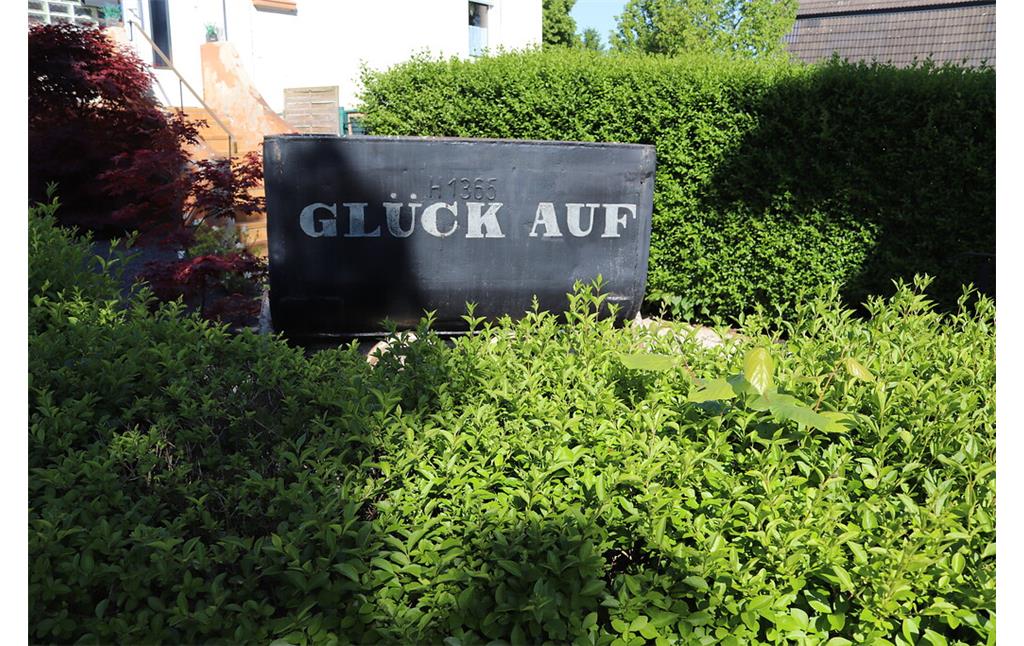

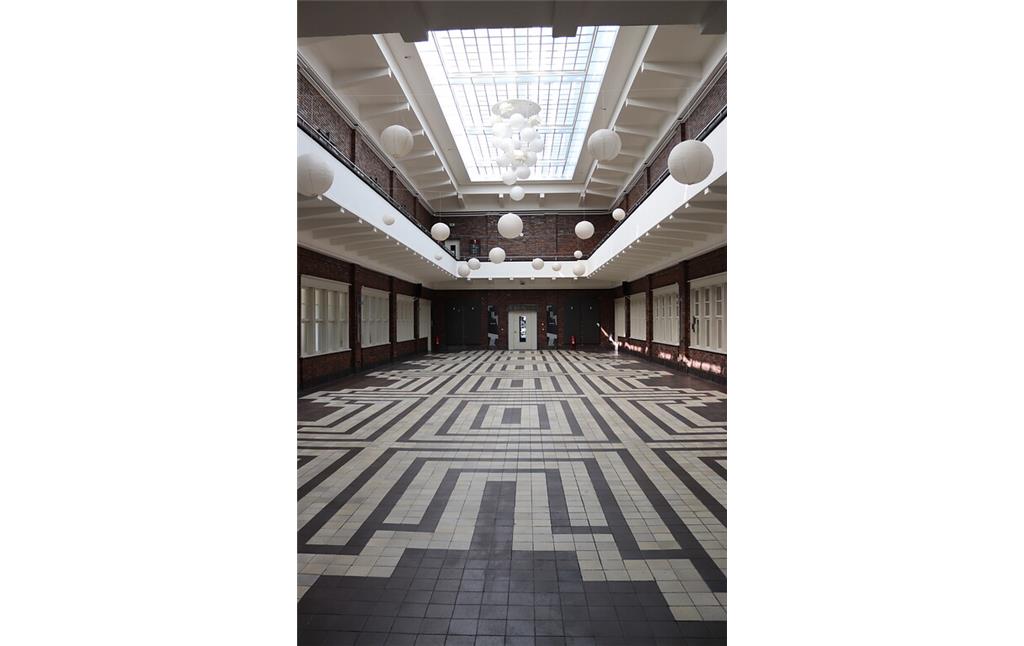

Vom Bergwerk selbst hat sich nur wenig erhalten. So befinden sich auf dem Gelände heute noch das Verwaltungs- und Betriebsgebäude, die Waschkaue sowie der weithin sichtbare Wasserturm und die Bergehalde. Zum Gedenken an die Bergbauvergangenheit des Ortes befinden sich nahe des Verwaltungsgebäudes die Letzte Lore der Zeche Carolus Magnus und eine Gedenkplatte zur Erinnerung an das Grubenunglück von 1913 auf dem Gelände.

Zudem ist auf dem Gelände die Lage der beiden ehemaligen Förderschächte erkennbar. Die Flächen sind von einem Zaun umgeben, da diese nicht überbaut werden dürfen und zugänglich bleiben sollen.

Bedeutung

Die Grube Carolus Magnus hat einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklungen des heutigen Übach-Palenbergs gehabt. Vor dem Einzug des Steinkohlebergbaus in den 1910er Jahren war Übach-Palenberg, beziehungsweise die damals noch eigenständigen Gemeinden mit ihren Siedlungen landwirtschaftlich geprägt und kaum durch die Industrialisierung in der Region berührt worden. Die Ortschaften und Höfe umgab damals kleinteilig-parzelliertes Garten- und Hofland, hinter denen sich die großen landwirtschaftlichen Flächen anschlossen.

Mit der Gründung von Carolus Magnus veränderten sich diese Ortschaften und Höfe innerhalb weniger Jahrzehnte stark. Die Bevölkerung wuchs rasant, die Bautätigkeiten nahm zu und benötigte Infrastrukturen wuchsen. Die überwiegend durch Landwirtschaft geprägten Ortschaften veränderten sich zu einer (mehr oder weniger) mono-strukturellen Bergbaugemeinde, die nach der letzten Förderung der Zeche Carolus Magnus 1962 zunächst vor erheblichen wirtschaftlichen Problemen stand.

So stammten 1990 40% des gesamten Wohnungsbestandes von Übach-Palenberg aus dem Werksiedlungsbau der Gewerkschaft Carolus Magnus und der Aachener Bergmannsiedlungsgesellschaft. Des Weiteren beeinflusste die Gewerkschaft Carolus Magnus durch den Verkauf und die Bereitstellung von Baumaterialien oder durch direkte Unterstützung zahlreiche kulturelle, private und öffentliche Gebäude, Einrichtungen und Bauten. Ebenso führte der Bevölkerungsanstieg zu einer Veränderung des gesellschaftlichen Lebens und zahlreiche bis heute bestehende Vereine gründeten oder vergrößerten sich, darunter Sport- und Kleintierveriene, wie beispielsweise ein Brieftaubenverein.

Zusätzlich ist auch die Gemeindegründung von Übach-Palenberg im Kontext von Carolus Magnus zu sehen. Als wesentlicher Grund für die Zusammenlegung zu einer Gemeinde sind die Interessen und die Bedeutung der Gewerkschaft Carolus Magnus für das Gebiet zu nennen. Entwicklungen und Planungen lagen zuvor im Hoheitsgebiet von drei benachbarten und selbstständigen Gemeinden. Der Zusammenschluss sollte eine gemeinsame wirtschaftliche, verkehrspolitische, städtebauliche und soziale Entwicklung der Ortschaften ermöglichen und Abläufe vereinfachen, genauso wie „manche gemeindlichen Interessen dem Bergbauunternehmen gegenüber besser gewahrt werden“ (Schreiber 1997: S. 78) sollten.

Heute begegnen einem noch verschiedene Namensgebungen, welche auf die ehemalige Gewerkschaft zurückzuführen sind. Unter anderem ein Gymnasium, ein Seniorenzentrum und bis 2021 auch eine Apotheke führen noch den Namen Carolus Magnus. Auch einige Straßennamen, wie die Carolus-Magnus-Allee oder die Glückaufstraße, sind auf den Bergwerkshintergrund zurückzuführen.

(Robert Gansen, Universität Bonn, 2021)

Die Grube Carolus Magnus war KuLaDig-Objekt des Monats im Februar 2022.