Die Altenberger Abtei und die Grafen von Berg – eine Baugeschichte

Klosterlandschaftsweg Altenberg, Station 1

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde, Architekturgeschichte

Gemeinde(n): Odenthal

Kreis(e): Rheinisch-Bergischer Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 03′ 19,37″ N: 7° 08′ 1,7″ O 51,05538°N: 7,1338°O

Koordinate UTM 32.369.210,62 m: 5.657.640,45 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.579.537,94 m: 5.658.419,75 m

-

Die erste Station des Klosterlandschaftsweg beschäftigt sich mit der Bau- und Entstehungsgeschichte des Klosters Altenberg (2024).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Die erste Station des Klosterlandschaftsweg beschäftigt sich mit der Bau- und Entstehungsgeschichte des Klosters Altenberg (2024).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Der Klosterlandschaftsweg führt vom Altenberger Dom weiter in das Pfengstbachtal (2024)

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf die Nordseite des Altenberger Doms vom Eingang der ehemaligen Klosteranlage aus (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf die Nordseite des Altenberger Doms vom Eingang der ehemaligen Klosteranlage aus (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf die Nordseite des Altenberger Doms (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf den Ostchor des Altenberger Doms (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf die Westseite des Altenberger Doms mit dem Haupteingang und dem großen Westfenster. Auf dem Platz davor weht die Fahne der Ökumenischen Kirchengemeinde (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Der Innenraum des Altenberger Doms (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Der Altenberger Dom diente den Grafen und Herzögen von Berg bis 1524 als Grablege. Unter anderem sind hier Graf Adolf II. von Berg Stifter des Klosters Altenberg und sein Bruder Eberhard bestattet, der Teil des aus Morimond entsandten Konvents zur Gründung des Klosters war (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Der Haupteingang des Altenberger Doms an der Westseite ist recht unscheinbar (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Der Innenraum des Altenberger Doms (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Das Westfenster des Altenberger Doms ist das größte mittelalterliche Farbfenster nördlich der Alpen. Es wurde zwischen 1386 und 1397 geschaffen (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Das Kreuzgewölbe an der Decke des Altenberger Doms (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Für die Fenster im Ostchor des Altenberger Doms, die noch im 13. Jahrhundert entstanden, wurde die nahezu farblose Grisailletechnik verwendet. Einzig die schönen Blattmotive schmücken die Fenster, da die strengen Ordensregeln der Zisterzieniser farbiges Glas beim Bau ihrer Kirchen zunächst untersagten (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Statue des Heiligen Bernhard von Clairvaux aus der Mitte des 17. Jahrhunderts im Innenraum des Altenberger Doms (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Taufbecken im Inneren des Altenberger Doms (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Der Herzogenchor Altenberger Dom ist die Grablege der Grafen und Herzöge von Berg und deren Familienmitglieder (bis 1511). An einer Säule hängen die Wappenschilde Herzogs Wilhelm III. und seiner Gemahlin Sibylle von Brandenburg, darüber der Wimpel mit dem Bergischen Löwen (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

Die Plastik Amplexus (1986/87) (dt. Umarmung) von Werner Franzen (1928-2014) zeigt Bernhard von Clairvaux und Martin Luther, beide Mönche und Reformer ihrer Zeit, vor dem gekreuzigten Christus. Die Figur steht im Altenberger Dom auch für die gelebte Ökumene vor Ort (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Lisa Kröger, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Lisa Kröger

- Medientyp:

- Bild

-

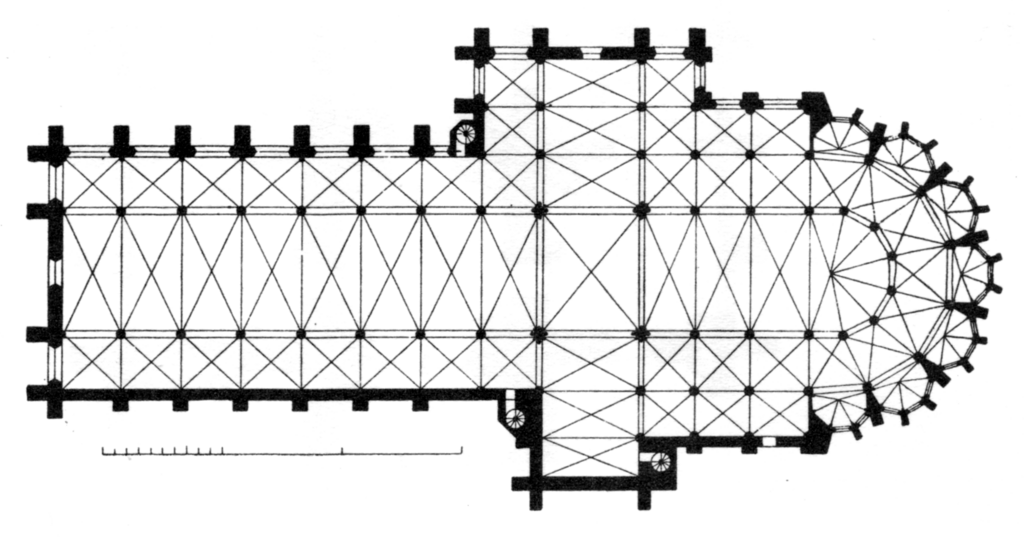

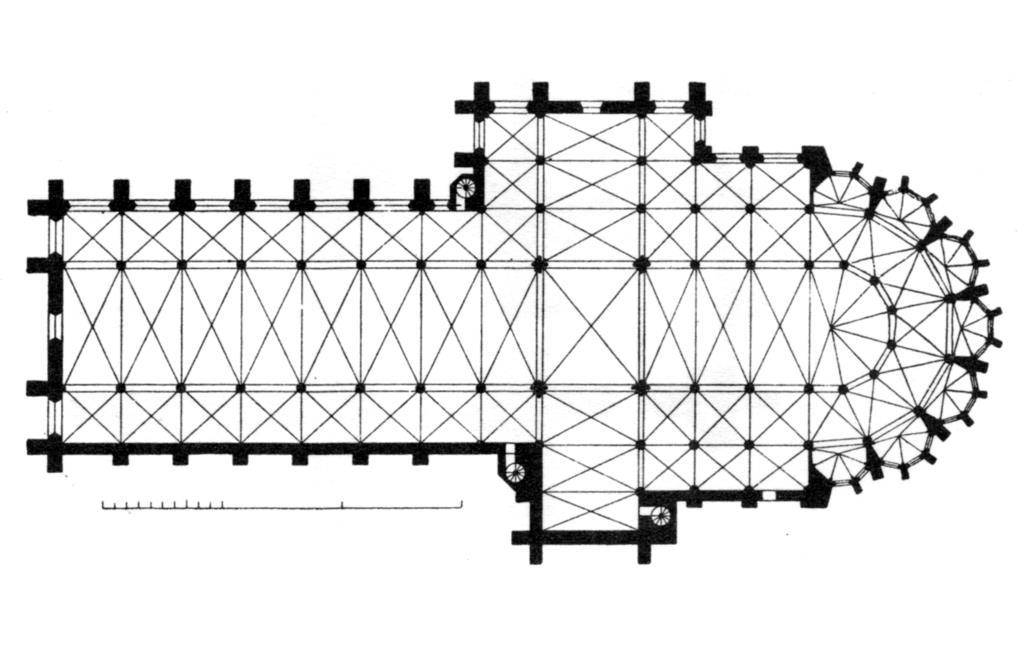

Der Grundriss des Altenberger Doms.

- Copyright-Hinweis:

- gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- gemeinfrei

- Medientyp:

- Bild

-

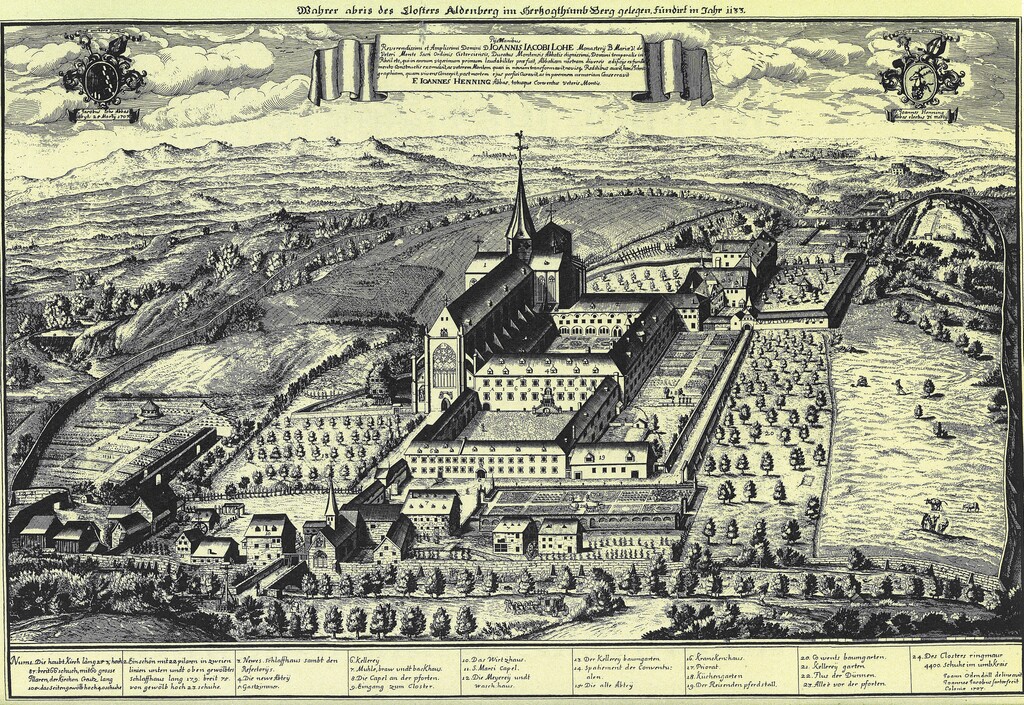

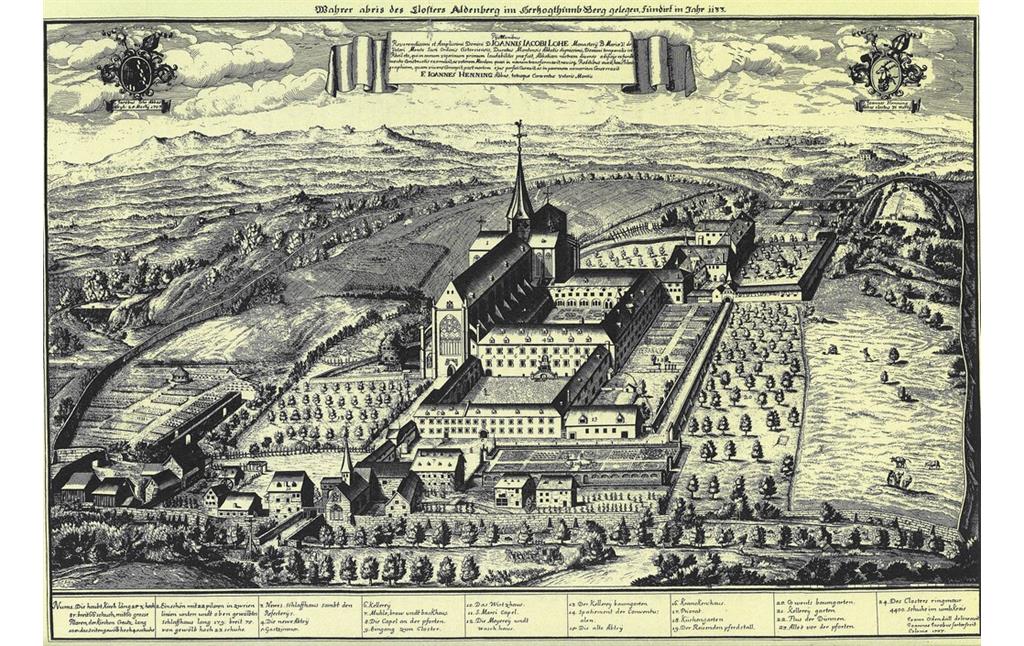

Kupferstich der Altenberger Abtei von Johann Jakob Sartor aus dem Jahr 1707.

- Copyright-Hinweis:

- gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- Johann Jakob Sartor

- Medientyp:

- Bild

-

Stammtafel der Grafen und Herzöge von Berg und von der Mark (aus: Ulrike Holdt, Die Entwicklung des Territoriums Berg, Geschichtlicher Atlas der Rheinlande V.16, Bonn 2008, S. 9, Abb. 3).

- Copyright-Hinweis:

- Holdt, Ulrike / Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Ulrike Holdt; Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

(Zuccalmaglio / Montanus 1838, Kapitel 2,1: Stiftung der Abtei auf dem Stammschlosse der Grafen von Berg)

Baugeschichte

1133

Am 25. August 1133 stiftete Adolf II. Graf von Berg das Kloster Altenberg für eine Delegation von 12 Zisterziensermönchen, unter denen sich auch der Bruder des Grafen, Eberhard von Berg, befand. Standort des neuen Klosters sollte die ehemalige Burg Berge auf dem Bülsberg, der aufgegebene Stammsitz der Grafen von Berg, werden.

1145

Kurz nach Baubeginn verlegten die Mönche die Klosteranlage vom Berggipfel in das günstiger gelegene Dhünntal, wo im Jahr 1145 eine erste Kirche geweiht wurde. Ausschlaggebend für den neuen Standort der Anlage im Tal war insbesondere die Nähe zum Wasserlauf der Dhünn, der für die Einhaltung zisterziensischer Bau- und Lebensvorschriften weitaus bessere Voraussetzungen bot, als der steil abfallende Bülsberg. Der Kölner Erzbischof Bruno II., ein weiterer Bruder des Grafen von Berg, beschenkte das junge Kloster mit Ländereien, die sich bis auf die linke Rheinseite erstreckten.

1259

Am 3. März 1259 legte Graf Adolf IV. von Berg in Anwesenheit des Kölner Erzbischofs den Grundstein für den noch heute sichtbaren gotischen Dom. Zu dieser Zeit hatten die Zisterziensermönche bereits umfangreiche Erfahrung im Umgang mit Baumaterialien, da Kenntnisse und Fertigkeiten innerhalb des Ordens von Mutter- an die Tochterklöster weitergegeben wurden. Die neue Klosterkirche sollte nun den etwa 100 Jahre älteren romanischen Vorgängerbau ersetzen. Im Jahr 1287 wurde der Chor geweiht, doch erst 1379 folgte im Auftrag des Kölner Erzbischofs die Gesamtkonsekration durch Bischof Wikbold Dobilstein von Kulm, der im Hochchor des Domes bestattet ist. Das große Westfenster – eine Schenkung des Bergischen Hauses – wurde um 1400 eingesetzt.

1300

Der Zisterzienserorden breitete sich von Frankreich aus im Laufe des 12. Jahrhunderts in Europa aus. Um das Jahr 1300 zählte der Orden bereits über 700 Niederlassungen. Entscheidend für diese schnelle und weite Verbreitung der Zisterzienser war die so genannte Filiation (Lateinisch filia – Tochter), im Rahmen derer die Klöster angehalten waren, eigene Tochterklöster zu gründen, die ihnen in der Regel eng verbunden blieben. Viele Tochterklöster wurden ihrerseits wieder Ausgangspunkt weiterer Klostergründungen, sodass sich im Laufe der Zeit bedeutende Filiationsreihen bildeten. Mutterkloster von Altenberg war die – von Cîteaux aus gegründete – Primarabtei Morimond im französischen Burgund, deren neunte Filiation Altenberg wurde. Von hier aus gründeten die Mönche wiederum die Tochterklöster Mariental in Niedersachsen (1136/38), Lekno (1143) und Lond (1175) in Polen, Zinna (1170/71) in Brandburg sowie Haina (1188) in Hessen.

Lokales Baumaterial aus dem Bergischen Land

Für die Anlage der neuen Kirche verwendete man vor allem lokales Baumaterial aus den Steinbrüchen im Bergischen Land, zusätzliches Material, etwa aus dem Siebengebirge, wurde über die vorhandenen Wegeverbindungen ins Dhünntal transportiert.

In der unmittelbaren Umgebung des Klosters sind mehrere Steinbrüche nachweisbar, so am Rösberg, am Priorsberg, am Hang des Bülsbergs, unterhalb der ehemaligen Burg Berge, unterhalb vom Hof Porzberg und am Kehrberg. An den Rändern der Dhünn wurde an Vorsprüngen ebenfalls Stein gebrochen. Der vor Ort anstehende Bruchstein war allerdings langfristig anfällig gegen Nässe und Frost und eignete sich nur bedingt als witterungsbeständiges Baumaterial.

Neben lokalem Gestein aus den Steinbrüchen im Bergischen Land wurde jedoch auch der hochwertige Trachyt im Siebengebirge – beispielsweise am Drachenfels – gebrochen und sowohl über den Rhein als auch auf dem Landweg nach Altenberg transportiert. Dieses Gestein vulkanischen Ursprungs, das im Siebengebirge schon seit der Römerzeit gewonnen worden ist, hat im Laufe der Jahrhunderte als Baumaterial vielfältig Verwendung gefunden. Für den Bau des Altenberger Doms und anderer mittelalterlicher Kirchenbauten griff man neben frisch gebrochenem Stein, jedoch auch auf bereits verbautes Material zurück, riss römerzeitliche Städte und Legionslager ab und verwendete das Gestein wieder.

Den starken Trachyt des Siebengebirges findet man am Altenberger Dom vor allem im Fundament und am Eingangsportal. Am Chor des Domes und an der Markuskapelle wurde hingegen vor allem lokales Gestein verbaut, wie etwa der braune bis rötliche Bruchstein und der hellbraune bis gelbe Tuff.

Die Altenberger Bauhütte verfügte über exzellente Materialkenntnisse zu den verschiedenen Gesteinssorten und herausragende Fertigkeiten, da insbesondere hochwertiger Stein, den man für Verzierungselemente benötigte, schwer zu bearbeiten war. Wie kunstfertig die Steinmetze waren, lässt sich noch heute an der Kirchenfassade beobachten und ertasten – die Steine sind perfekt bearbeitet worden, haben geringmächtige Fugen und überdauern die Jahrhunderte!

(Der Klosterlandschaftsweg Altenberg ist im Rahmen des Projektes „CISTERSCAPES – Europäisches Kulturerbe-Siegel Klosterlandschaft Altenberg“ entstanden, Text: Lisa Kröger, 2023)

Literatur

- Zuccalmaglio, Vincenz Jacob von, genannt Montanus (1838)

- Das Kloster Altenberg im Dhünthale und das Mönchswesen. Solingen. Online verfügbar: digitale-sammlungen.de, abgerufen am 12.12.2023

Die Altenberger Abtei und die Grafen von Berg – eine Baugeschichte

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Zu den Teichen

- Ort

- 51519 Odenthal

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Landeskunde, Architekturgeschichte

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung, Vor Ort Dokumentation

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Die Altenberger Abtei und die Grafen von Berg – eine Baugeschichte”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-345901 (Abgerufen: 21. Februar 2026)