Zur Baugeschichte der Alten Rheinbrücke

Das Brückenbauwerk, Konstruktion und Lage

Von der Alten Rheinbrücke zur Kennedybrücke

Quellen, Internet, Literatur

Zur Baugeschichte der Alten Rheinbrücke

Vor dem Bau der ersten Bonner Rheinbrücke bestand eine regelmäßige Fährverbindung über eine seit den 1670er-Jahren betriebene Gierseilfähre (auch Gierponte oder „Fliegende Brücke“, HbHistSt NRW 2006) zwischen der Stadt Bonn und der Gemeinde Vilich, ab 1922 Beuel, jedoch konnte das erhöhte Verkehrsaufkommen bald nicht mehr bewältigt werden. Zudem gab es immer wieder Behinderungen durch Hoch- und Niedrigwasser sowie Nebel und Eis, die schließlich zu dem Schluss führten, dass der Bau einer Brücke unabdingbar war.

Seit 1889 plante die Stadt Bonn daher, eine Brücke zum rechten Rheinufer zu bauen und ab 1894 wurden seitens einer städtischen Brückenbau-Kommission auch Gespräche mit der Gemeinde Vilich gesucht, die die Baufinanzierung zu zehn Prozent tragen sollte. Nachdem diese Unterredungen gescheitert waren - der Vilicher Gemeinderat bot eine Beteiligung von gerade einmal 2.500 Mark an - und auch Verhandlungen mit verschiedenen Banken, Reich, Staat und Provinz erfolglos verliefen, beschloss die Stadt Bonn, die zunächst veranschlagten Baukosten von rund 2,58 Millionen Mark alleine zu tragen (www.brueckenweb.de). Das Centralblatt der Bauverwaltung bezifferte die Gesamtkosten dann Anfang 1895 mit 2.813.641 Mark.

Die Bonner Brücke war damit die erste große Eisenbrücke über den Rhein, die von einer einzelnen Stadtgemeinde finanziert wurde. Die Gesamtkosten für den Brückenbau betrugen letztlich vier Millionen Mark, die mit einer öffentlichen Anleihe bestritten wurden und durch einen Brückenzoll für Fahrzeuge und Fußgänger kompensiert werden sollten: „Von Beginn an mussten alle Passanten einen Brückenzoll von zwei Pfennig entrichten. Dieser entfiel zunächst 1927 für Kraftfahrzeuge und dann 1938 für alle anderen Benutzer.“ (de.wikipedia.org)

Daneben galt es im Vorfeld des Bauausführung auch, die erwartbaren finanziellen Einbußen der in diesem Rheinabschnitt die Fährrechte besitzenden „Fähraktiengesellschaft“ auszugleichen. „Erst am 13. Mai 1896 verständigten sich die Stadt Bonn und die ‚Fährbeerbten' auf eine Abfindung von 190.000 Mark und weiterer 30.000 Mark Entschädigung.“ (www.brueckenweb.de)

Auch die genaue Position wurde durch nun die Stadt Bonn bestimmt, weswegen die Brücke rechtsrheinisch nicht genau in Richtung des damaligen Vilich-Beueler Ortszentrum führte. Erst „nach langem Gezerre“ hatte man sich mit den Rechtsrheinischen auf den Kompromiss verständigen können, dass diese „das Gelände für die Brückenrampe kostenlos zur Verfügung stellen und eine Verbindungsstraße auf ihrer Uferseite bauen sollten. Denn die Rheinbrücke endete damals im Beueler Niemandsland“, während die Bonner „die für sie kostengünstigste Verbindung ihres Geschäftszentrums Markt über den damaligen Vierecksplatz, dem Bereich des heutigen Bertha-von-Suttner-Platzes und der Berliner Freiheit“ wollten (ebd.).

Während der Planungsphase wurden auch zwei weitere mögliche Standorte diskutiert - einer 300 Meter nördlich ausgangs der heutigen Theaterstraße und ein weiterer in gleicher Entfernung südlich im Bereich der Konviktstraße. „Bedingung war, dass die Ueberbrückung annähernd rechtwinklig zur Stromrichtung liegen und eine gute Strassenbahn-Verbindung zwischen den Bahnhöfen von Bonn und Beuel möglich sein sollte.“ (Deutsche Bauzeitung 1898, S. 647)

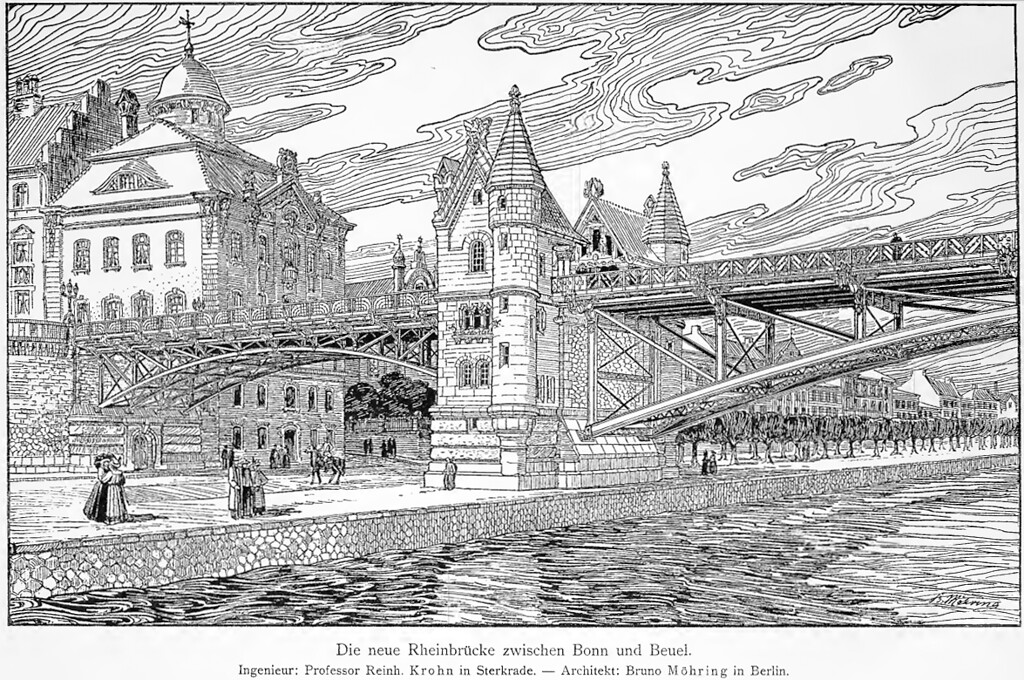

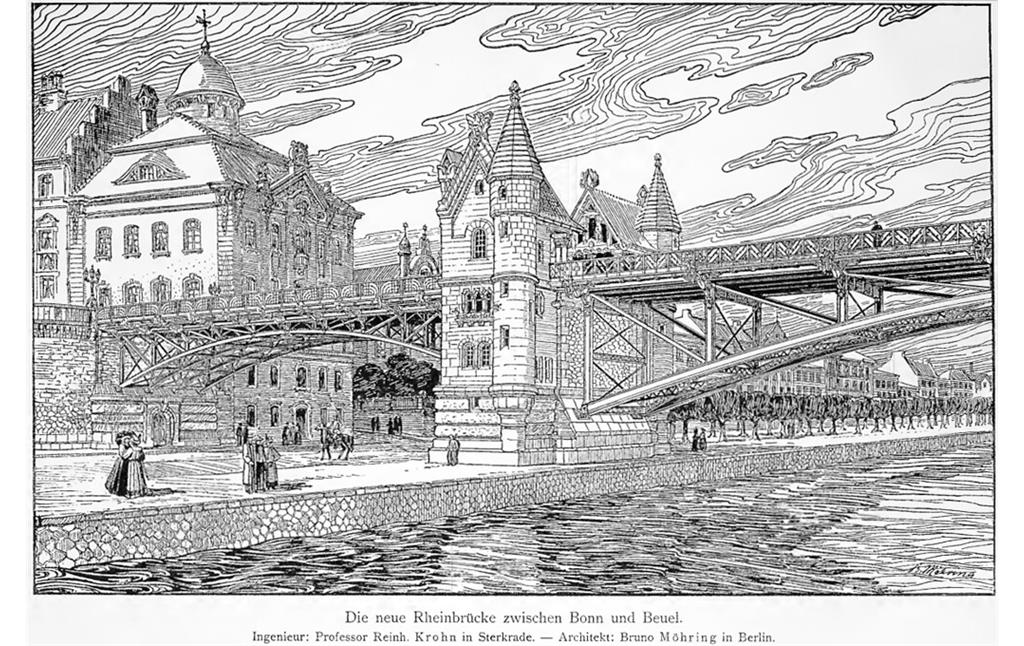

Den im Juli 1895 ausgeschriebenen und mit 8.000 Mark dotierten Wettbewerb für die Konstruktion und den Bau der Brücken gewannen der Berliner Architekt Bruno Möhring (1863-1929) und die mit diesem längerfristig zusammenarbeitende Gutehoffnungshütte in Oberhausen mit der Berliner Firma R. Schneider (ebd.). Das Centralblatt der Bauverwaltung (1895) und die Deutsche Bauzeitung (1898) nennen als Ingenieur Prof. Reinhold Krohn (1852-1932). Der als Bauingenieur an der zur Gutehoffnungshütte gehörenden Brückenbauanstalt Sterkrade tätige Krohn wurde 1904 Hochschullehrer an der Technischen Universität Danzig, als deren Rektor er 1907-1909 fungierte.

Die Gründungsarbeiten begannen am 6. April 1896 mit der Aufstellung der Messgerüste. Noch im gleichen Jahr konnten der Bonnseitige Strompfeiler vom 7. bis 28. September und der Beuelseitige vom 7. bis 29. Oktober betoniert werden, die feierliche Grundsteinlegung erfolgte am 15. Oktober 1896.

Im Folgejahr waren am 25. April die beiden zentralen Strompfeiler bis zur Höhe der Fahrbahn fertiggestellt, so dass ab dem 23. Juni mit der Montage der Eisenkonstruktion begonnen werden konnte, die zum 31. Oktober 1898 abgeschlossen wurde. Zum 8. Dezember 1898 fand eine Probebelastung statt und nach gut 32 Monaten Bauzeit konnte schließlich am 17. Dezember 1898 die erste Bonner Rheinbrücke „in feierlicher Weise dem Verkehr übergeben werden.“

Das Brückenbauwerk, Konstruktion und Lage

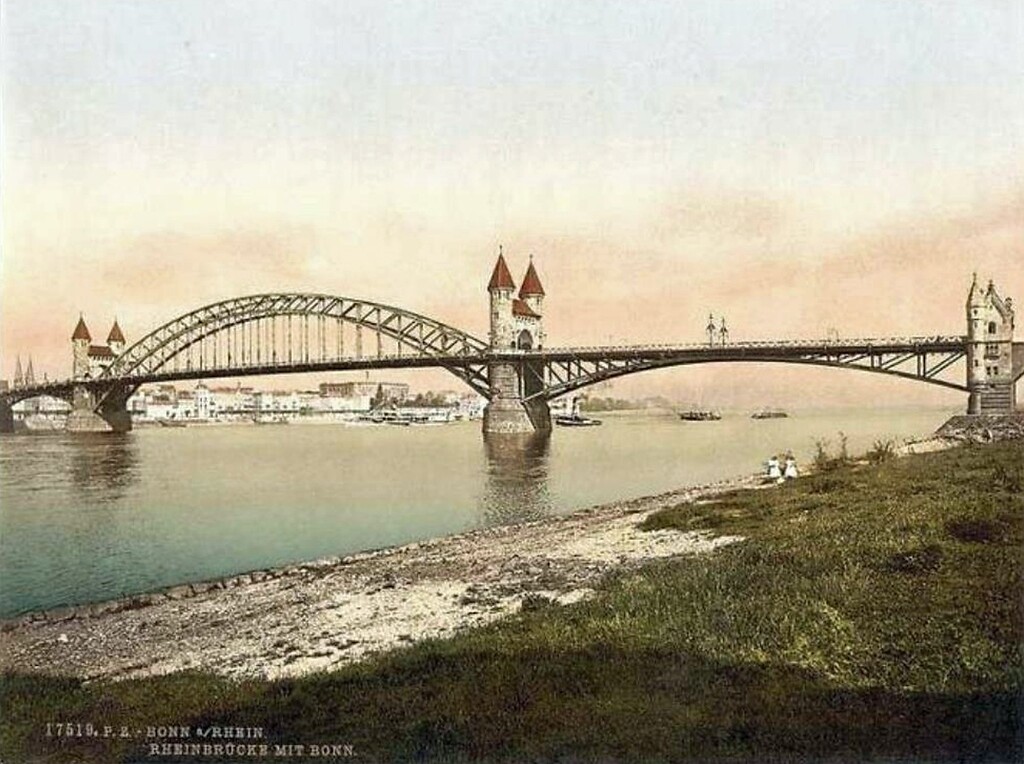

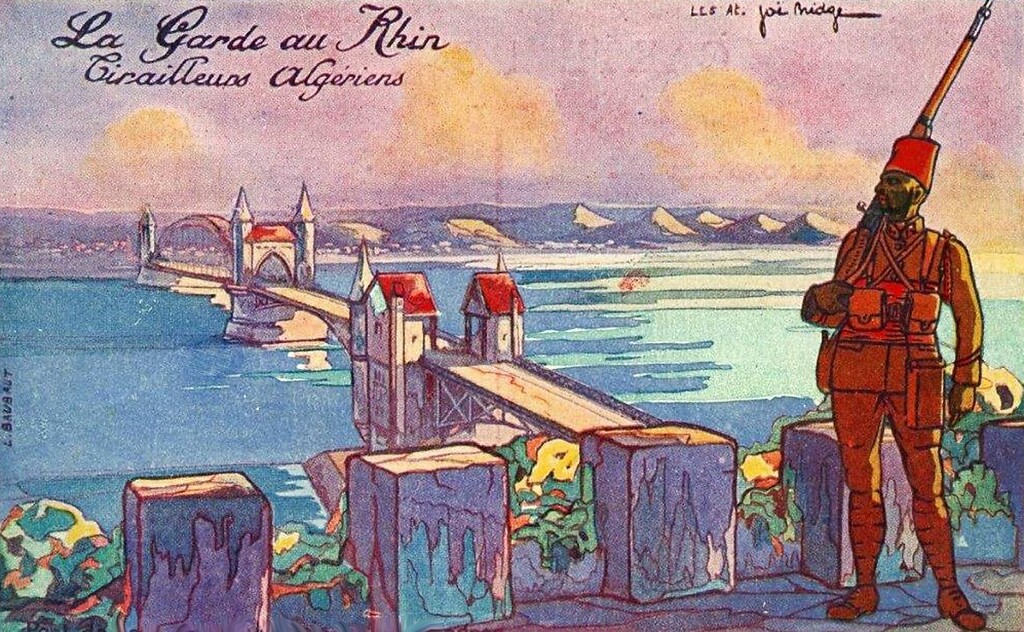

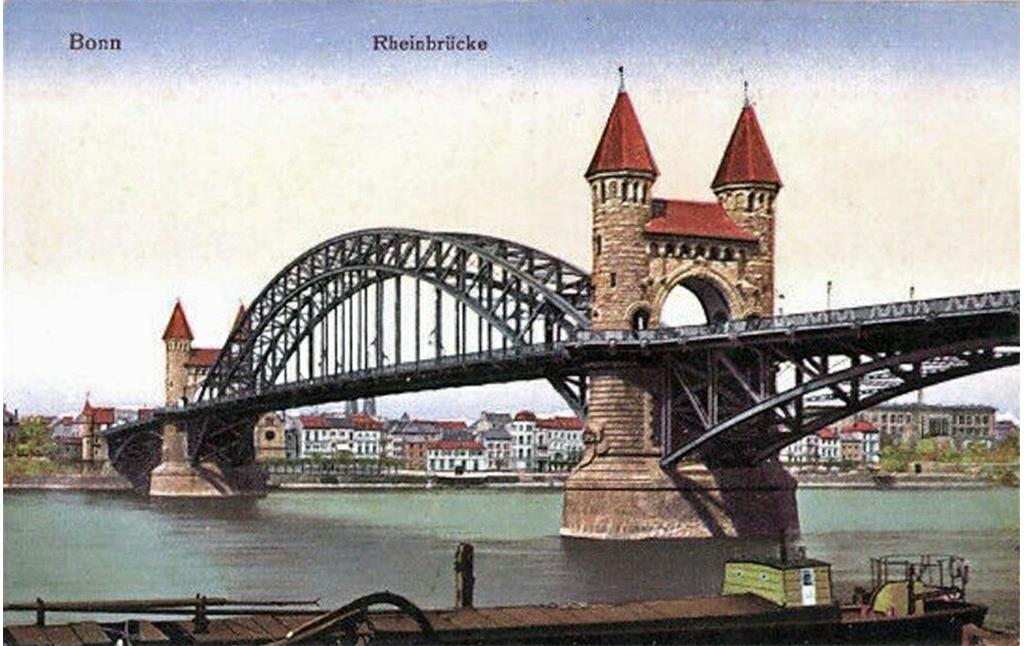

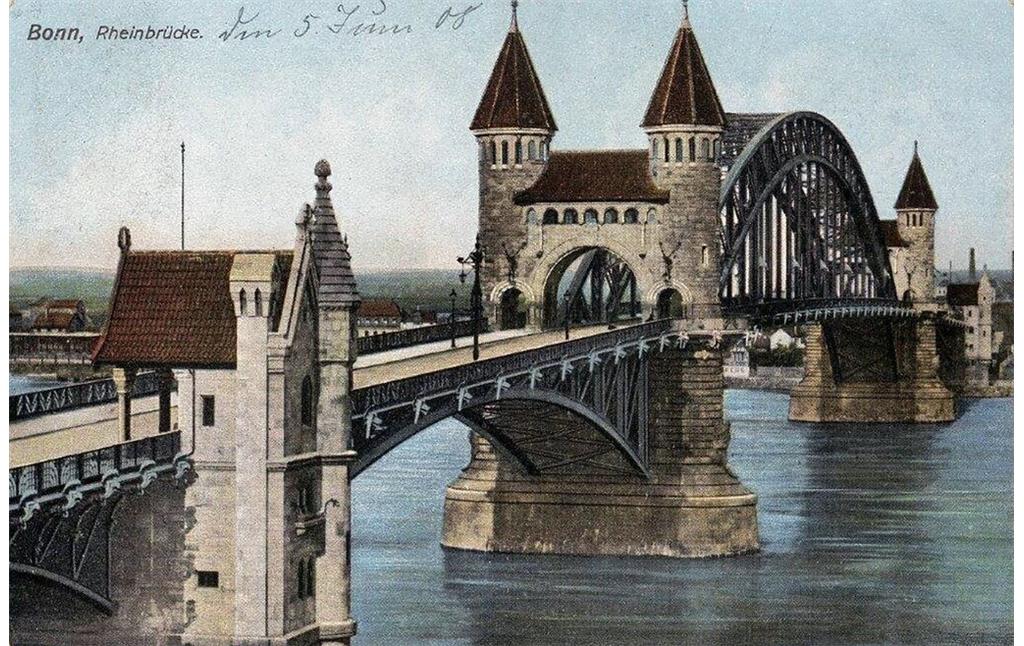

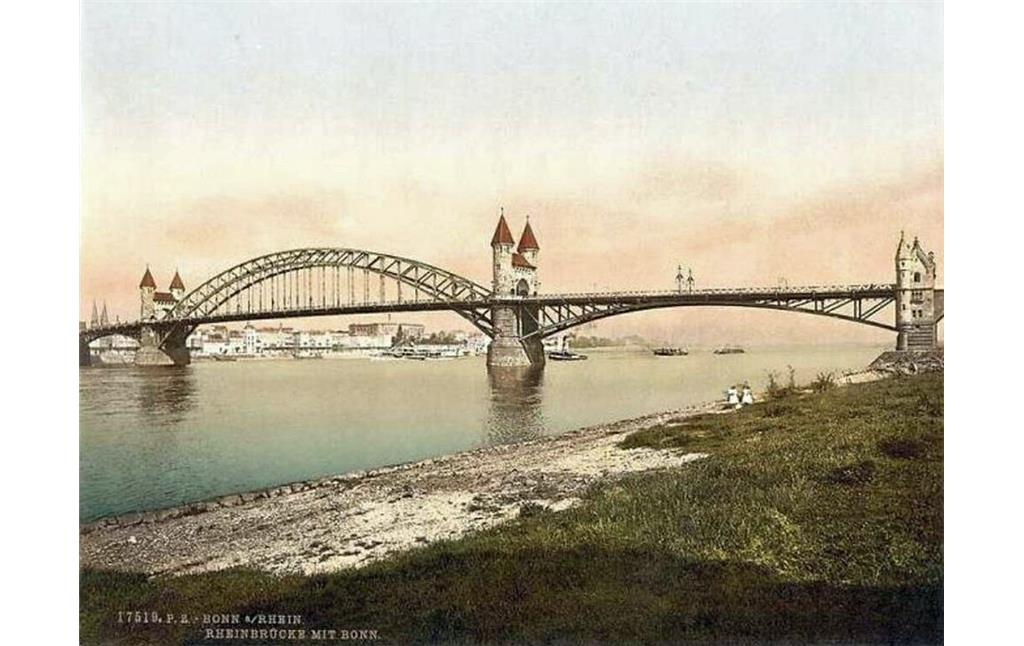

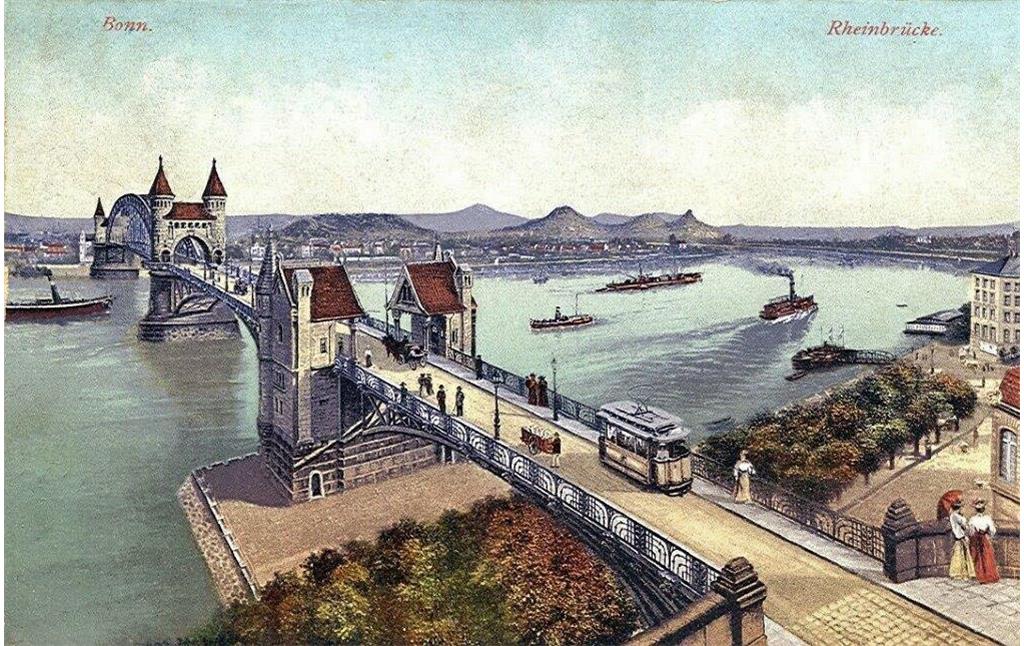

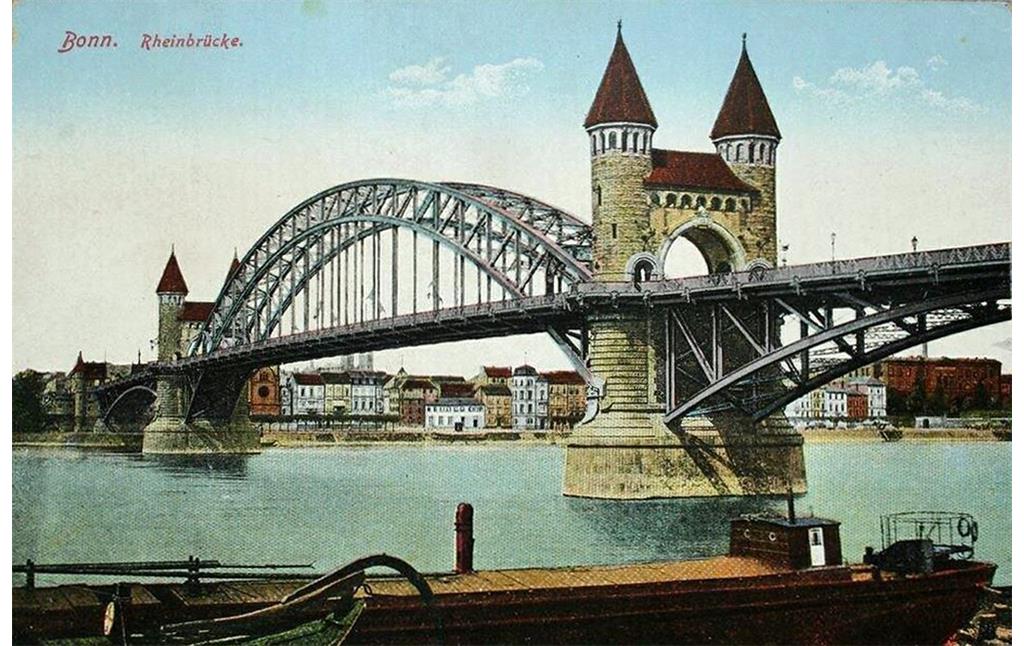

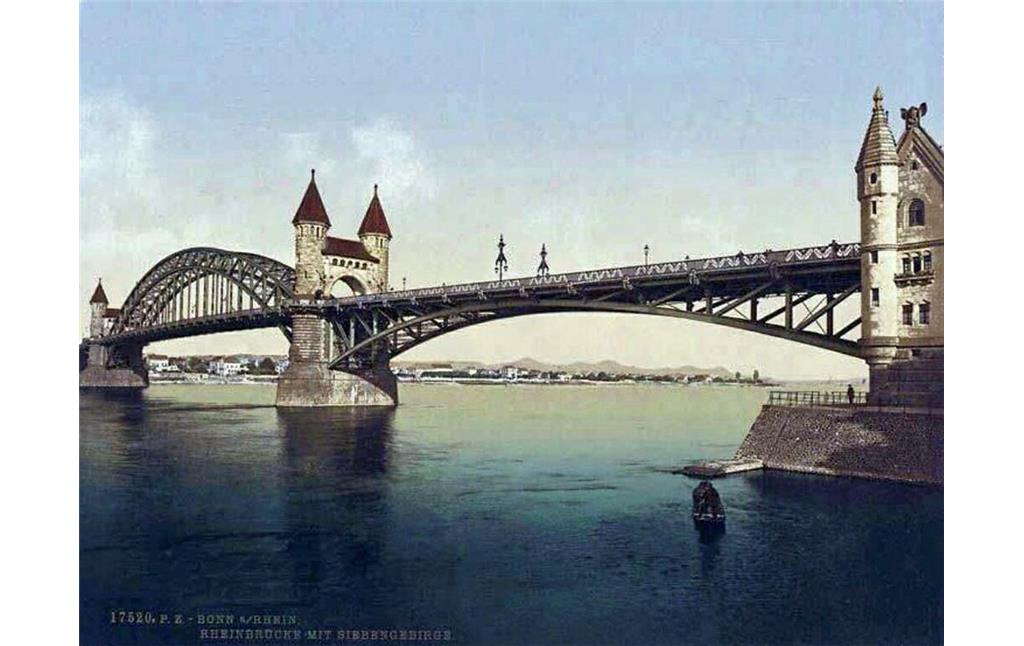

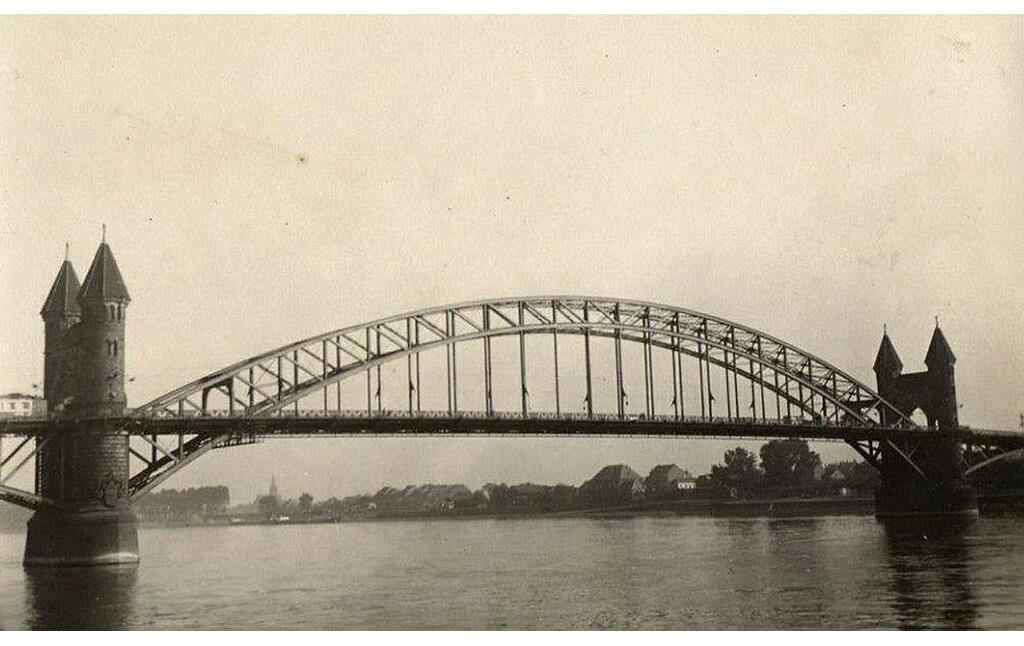

Damals galt das Bauwerk als die größte Bogenbrücke der Welt und aufgrund ihrer Lage vor dem malerischen Siebengebirge als eine der schönsten Rheinbrücken überhaupt. Die Deutsche Bauzeitung schwärmte anlässlich der Eröffnung von einem „hervorragende[n] Werk deutscher Ingenieur-Wissenschaft und nationaler Baukunst“ (ebd. 1898, S. 645).

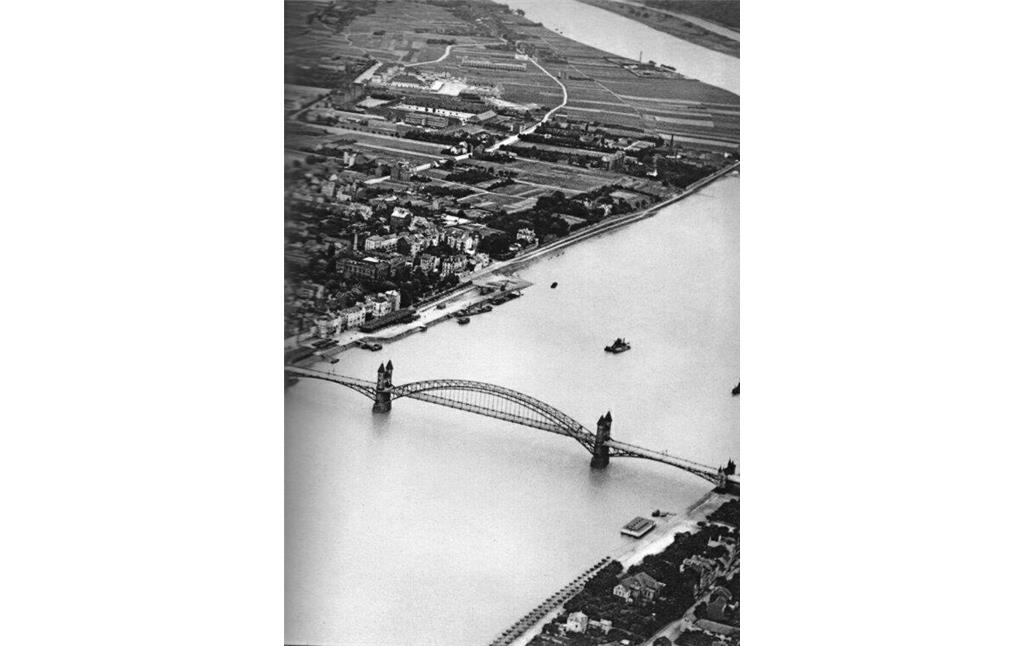

Die Angaben über die Länge der Brücke variieren je nach Einbeziehung der Vorlandbauten in Bonn und Beuel: Das Centralblatt der Bauverwaltung (1895, S. 49) nennt für die Planung „drei Bogen von 109,2, 195, 109,2 m Kämpferweite; außerdem sind auf der Beueler Seite noch vier Flutöffnungen von je 15 m Weite vorgesehen“, was einer Gesamtlänge von 413,4 Metern bzw. inklusive der Flutöffnungen 473,4 Meter entsprechen würde.

Unter structurae.net werden die Stützweiten der einzelnen Brückenabschnitte über den Fluss mit 96,25 m (für den Bonner Vorlandabschnitt im Bereich der damaligen Brückenstraße, heute Berliner Freiheit), 101,7 m, 195,9 m und 101,7 m angegeben, was in der Summe 495,55 Meter ergibt.

Die Internetseite www.brueckenweb.de nennt eine „Spannweite der Hauptöffnung von 188 Meter“, ähnlich den Angaben unter de.wikipedia.org mit einer „Spannweite von 187,92 Metern für den Hauptbogen und einer Gesamtlänge von 432 Metern“, was auch der hier auf Grundlage der topographischen Karten TK 1936-1945 ermittelten Objektgeometrie des Bauwerks über dem Rhein entspricht.

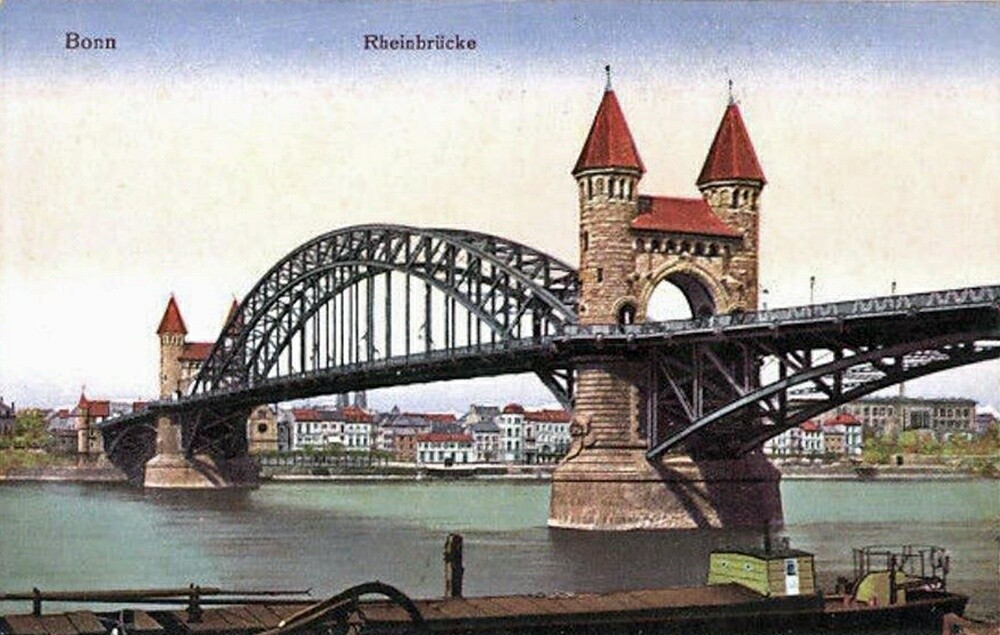

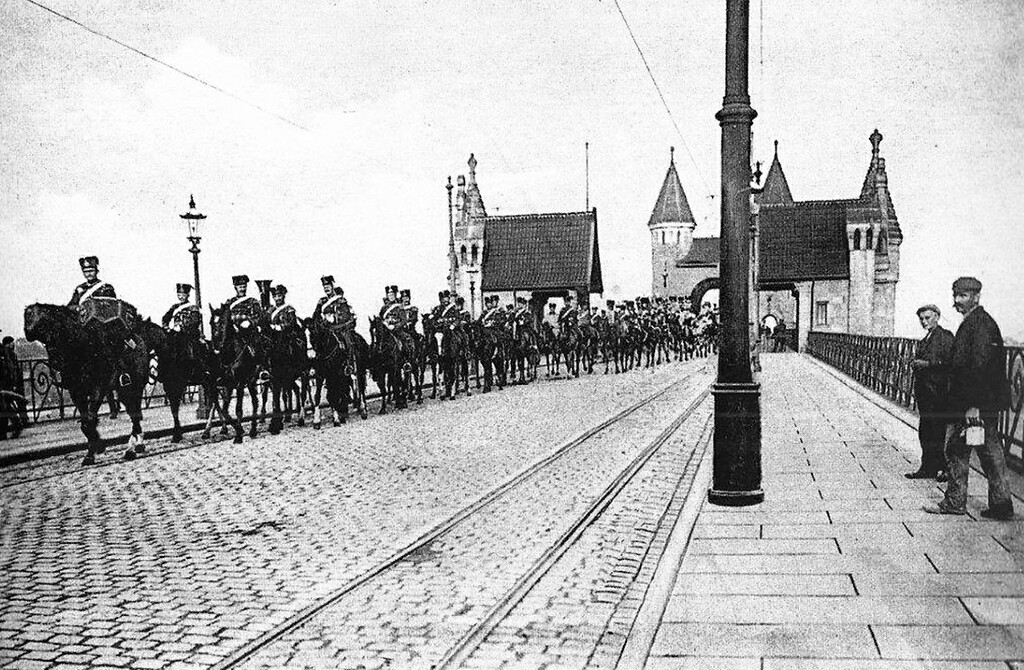

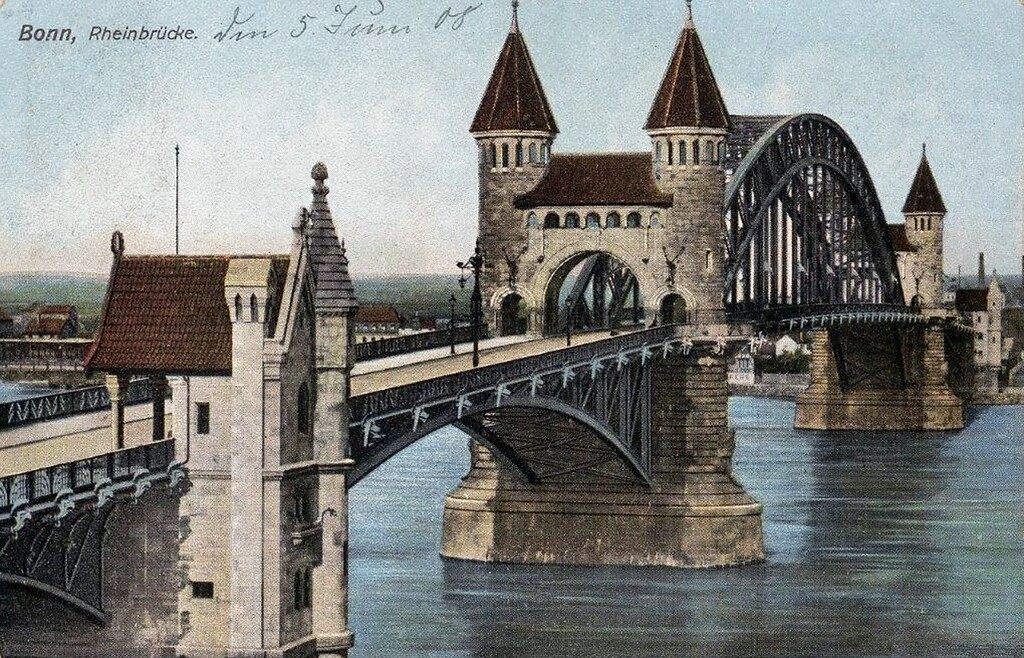

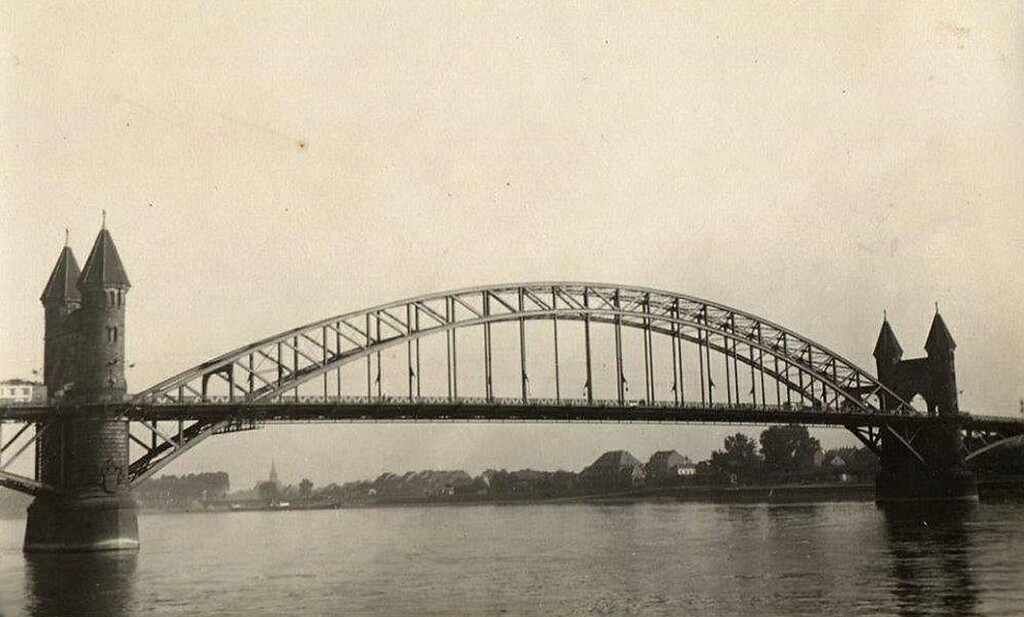

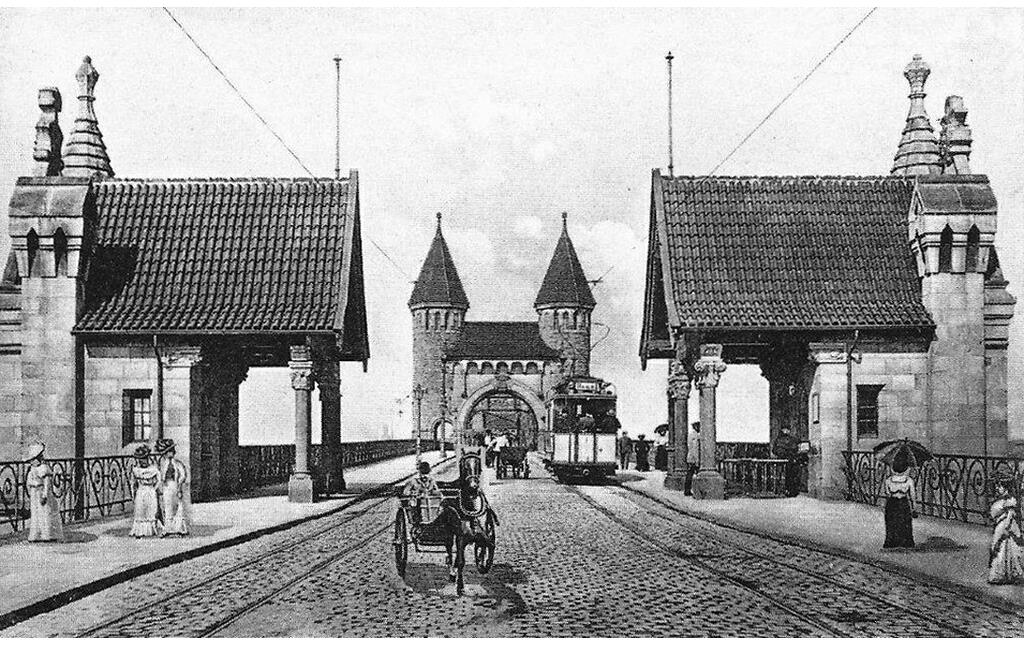

Die historischen Aufnahmen der Brücke (vgl. Abb.) zeigen, dass das Tragwerk des zentralen Brückenabschnitts über seine Feldweite von fast 200 Metern mit einem halbrunden Stahl-Fachwerkbogen überspannt war. Dieser wurde beiderseits von Torhäusern über der Fahrbahn begrenzt, die auf ihren Dächern jeweils zwei spitze Türmchen trugen. An den benachbarten Brückenzügen wurden die Fachwerkbögen dann unterhalb der Fahrbahn geführt. Nach Bonn und nach Beuel hin standen jeweils zwei kleinere Brückenhäuschen beiderseits der Fahrbahn, deren untere Geschosse die Strompfeiler der Brücke umschlossen.

Ab 1902 verkehrte die erste elektrische Straßenbahn der Stadt Bonn über die Rheinbrücke. Die Bahngleise wurden bereits beim Bau der Brücke 1898 als Vorleistung eingebaut (Hinweis Herr Mechlinski und Festschrift Bonner Rheinbrücke 1898, S. 28, 32 u. 56).

In den historischen Karten der Preußischen Neuaufnahme (1891-1912) ist die Bonner Brücke noch nicht verzeichnet, hier findet sich einzig eine etwa 150 Meter flußabwärts entfernte „Dampf-Fähre“. Erst die Karten der TK 1936-1945 zeigen den Brückenbau bei Rheinkilometer 654,9 (vgl. Kartenansicht).

Auf den Streit mit Vilich um die Kostenbeteiligung geht das heute an der Kennedybrücke angebrachte „Brückenmännchen“ zurück, das sich ursprünglich am rechten Turm des Beueler Strompfeilers über dem Fußgängerdurchlass befand und von dort seinen nackten Hintern zur Beueler „schäl Sick“-Seite hin ausstreckte (vgl. auch den ähnlichen Kölner „Kallendresser“).

Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde die Rheinbrücke nach dem von der NS-Propaganda als „Bonner Blutzeugen der NS-Bewegung“ und „Märtyrer der Bewegung“ verehrten SA-Mann Klaus Clemens (1908-1930) in „Klaus-Clemens-Brücke“ umbenannt. Clemens war am so genannten „blutigen Sonntag“, dem 7. Dezember 1930, bei Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten an der damaligen „zweiten“ Beethovenhalle am Vierecksplatz in der Brückenstraße (heute Berliner Freiheit 20-24) durch einen Pistolenschuss schwer verletzt worden, an dessen Folgen er am 18. Dezember verstorben war.

Von der Alten Rheinbrücke zur Kennedybrücke

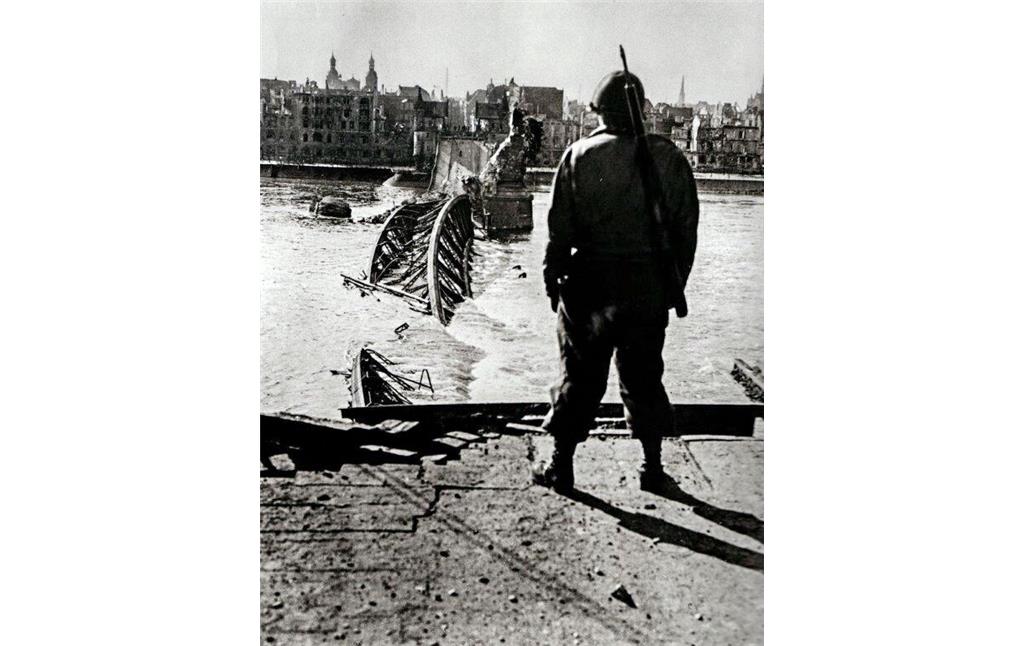

In der Endphase des Zweiten Weltkriegs, als sich die deutschen Truppen längst vor den vorrückenden alliierten Kampfverbänden über den Rhein zurückgezogen hatten (vgl. auch die nur wenige Tage zuvor misslungene Sprengung der Eisenbahnbrücke Remagen), wurde am 8. März 1945 gegen 20.20 Uhr auf Befehl des deutschen Militärs schließlich auch die Bonner Rheinbrücke gesprengt.

Ein letztes Stück des alten Brückengeländers befindet sich in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße 10 in Beuel, wo es als Teil der Einfriedung eines Wohnhauses verarbeitet wurde und besichtigt werden kann (vgl. Abb.).

Nach dem Krieg war der Wiederaufbau der Rheinbrücke ein elementarer Schritt auf dem Weg zu einer funktionierenden Infrastruktur. In diesen Monaten wurden Boote, Fähren und sogar Lastwagenfähren eingesetzt um das anhaltend hohe Verkehrsaufkommen zu bewältigen. Die drei Schiffe „Beethoven“, „Godesburg“ und „Rheinperle“ transportierten seinerzeit täglich bis zu 20.000 Personen über den Rhein (zu den bereits 1944 begonnenen Planungen zur künftigen Verkehrsführung in der Altstadt vgl. ausfühlicher den Eintrag zum Bertha-von-Suttner-Platz).

1946 wurde mit dem Bau einer neuen Balkenbrücke begonnen, die auf den erhaltenen Strom- und Landpfeilern der Alten Rheinbrücke entstand und am 12. November 1949 eröffnet werden konnte.

Zehn Tage nach der Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) wurde die neue Rheinbrücke am 2. Dezember 1963 in „Kennedybrücke“ umbenannt.

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2022/23; basierend auf Vorarbeiten von Katharina Schulz, Geographisches Institut der Universität Bonn, 2012)

Quellen

- „Der Wettbewerb für eine feste Rheinbrücke bei Bonn. (III. Fortsetzung)“, in: Centralblatt der Bauverwaltung, XV. Jahrgang, Nr. 5, Berlin, 2. Februar 1895, S. 49-51 (online unter digital.zlb.de, abgerufen 07.04.2022).

- „Die Bonner Rheinbrücke. Festschrift den Teilnehmenden an der Eröffnungsfeier dargereicht von der Stadt Bonn.“, Verlag von Emil Strauss, Bonn 1898 (online unter digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de, abgerufen 01.08.2023).

- „Die neue Rheinbrücke zwischen Bonn und Beuel“, in: Deutsche Bauzeitung, XXXII. Jahrgang, No. 101, Berlin, 17. Dezember 1898, S. 645-647 (aus der Sammlung Rick).

- Historische Fotoaufnahmen aus der Sammlung von Herrn Klaus Rick, Bonn, 2022.

- Freundliche Hinweise zu den Gleisen der Straßenbahn von Herrn Dieter Mechlinski, Virtuelles Brückenhofmuseum Königswinter, 2023.

Internet

structurae.net: Rheinbrücke Bonn-Beuel (abgerufen 01.04.2022)

brueckenweb.de: Geschichte der Kennedybrücke (abgerufen 16.01.2012 und 01.04.2022)

deu.archinform.net: Bruno Möhring, Architekt, Stadtplaner und Baumeister (abgerufen 01.04.2022)

pg.edu.pl: Prof.. Reinhold Krohn, Statik und Brückenbau (Text polnisch und deutsch, abgerufen 07.04.2022)

virtuellesbrueckenhofmuseum.de: Galerie: Alte Bonner Rheinbrücke 1898-1945 (18 Bilder, abgerufen 01.04.2022)

de.wikipedia.org: Alte Rheinbrücke Bonn (abgerufen 01.04.2022)

de.wikipedia.org: Brückenmännchen Bonn (abgerufen 01.04.2022)