Sammellager für Juden 1941-1943

Weitere Funktionen bis 1945

Gedenktafel

Erinnerungsort „Weg des Gedenkens“

Lage

Quelle, Internet, Literatur

Sammellager für Juden 1941-1943

Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Fort V von den Nationalsozialisten für die Juden aus Köln und Umgebung als „Sammellager Müngersdorf“ eingerichtet.

Ein Gesetz über die Mietverhältnisse mit Juden gab es in Köln bereits seit dem 30. April 1939. In diesem wurde angeordnet, dass Juden nur noch in Häusern von jüdischen Eigentümern wohnen durften.

Nachdem sich die Wohnungssituation während des Zweiten Weltkriegs nach einer Reihe von Luftangriffen im Frühjahr 1941 verschlechtert hatte, beschloss die nationalsozialistische Stadtverwaltung am 23. August 1941, dass Bombengeschädigte Kölner Bürger in die Wohnungen von jüdischen Eigentümern ziehen sollten.

Zeitgleich begann man mit den Planungen für die Ghettoisierung der in Köln verbliebenen jüdischen Bürger. Im Jahr 1941 lebten noch etwa 5.500 bis 6.200 Juden im Kölner Stadtgebiet (von ehemals knapp 15.000 im Jahr 1933, Zahlen nach www.buergerverein-koeln-muengersdorf.de und de.wikipedia.org).

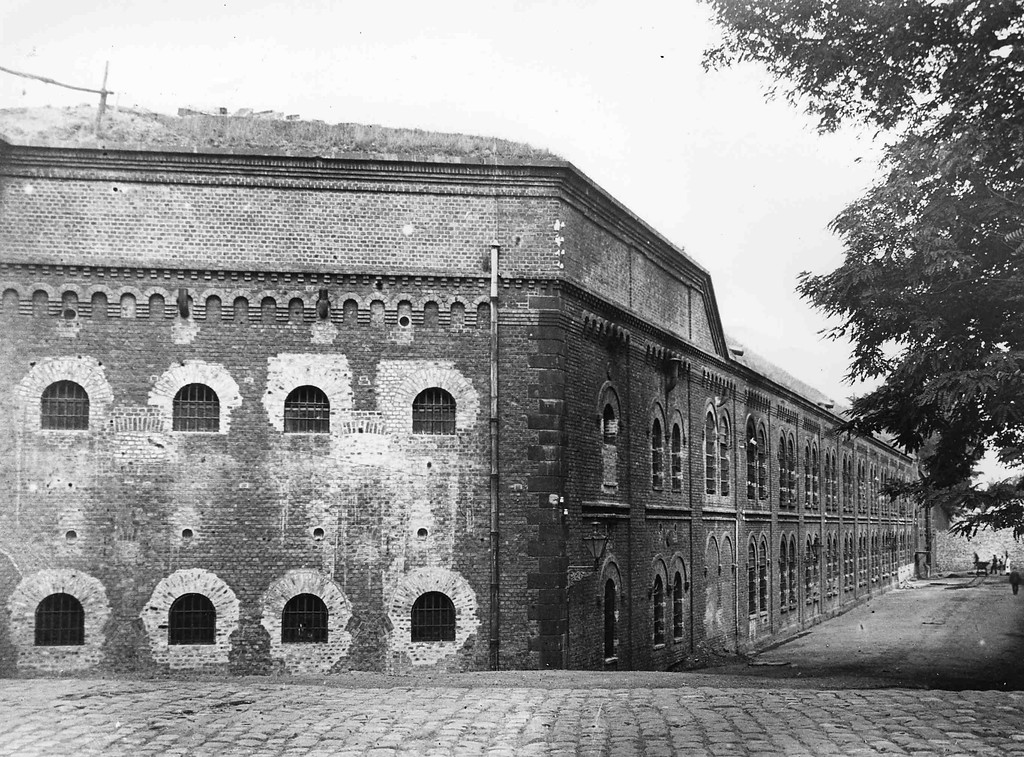

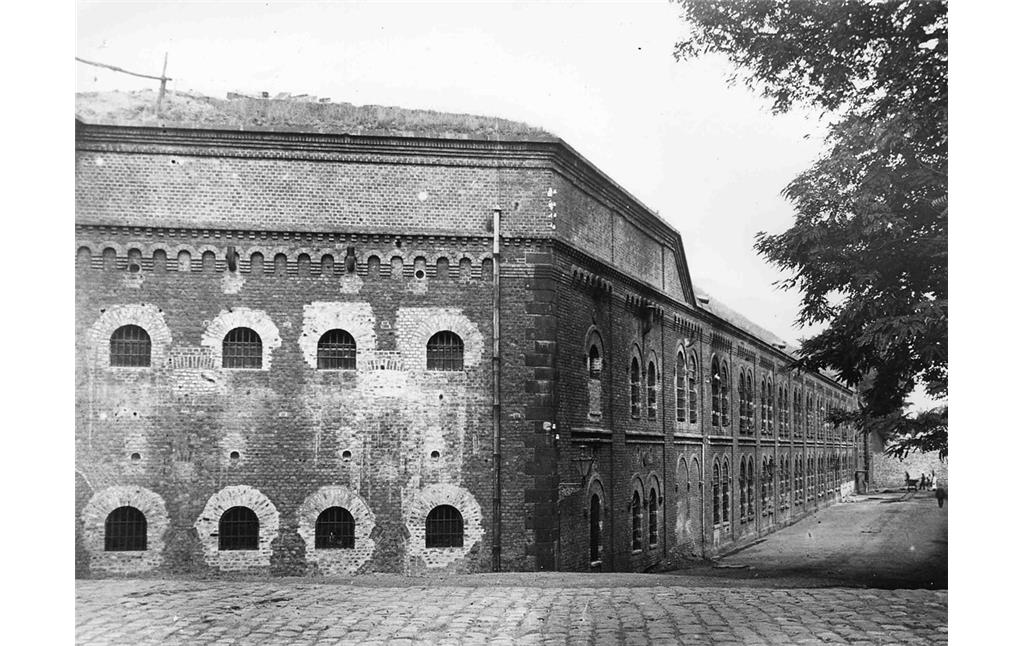

Es bot sich an, das bereits seit 1879 als militärisches Festungsgefängnis und seit Beginn des Zweiten Weltkriegs als Kriegsgefangenenlager genutzte Fort V als Sammellager einzurichten:

„Ende 1941/Anfang 1942 begannen die nationalsozialistischen Machthaber in Köln, alle noch in Köln wohnenden Juden in den Kasematten und Baracken des ehemaligen Forts V ... zusammenzupferchen, um sie von dort in die Vernichtungslager zu deportieren.“ (zitiert nach Kraus 1999, S. 116-117, Nr. 259, vgl. ebenso museenkoeln.de)

Wie unter der nationalsozialistischen Herrschaft im Zuge des Terrors und der Repressalien gegenüber Juden üblich, wurde die Kölner jüdische Gemeinde dazu gezwungen, die hohen Kosten für die Errichtung des Lagers zu übernehmen. Während museenkoeln.de von einer Diskussion über „Judenbaracken, Rückzahlung der RM 400 000“ an das Reichssicherungshauptamt im Mai 1943 berichtet, nennt de.wikipedia.org 800.000 Reichsmark.

Die Planungen und den Bau des Lagers übernahm die Stadt Köln, von den ursprünglich geplanten 36 Baracken wurden offenbar nicht alle fertiggestellt. Die Aufsicht während des Betriebs des Lagers hatte die Geheime Staatspolizei (Gestapo).

In dem Barackenlager lebten fortan bis zu 2.500 aus ihren Wohnungen und Häusern vertriebene Menschen in ungeheizten Kasematten, zum Teil auf engstem Raum und unter katastrophalen hygienischen Verhältnissen zusammen:

„Viele Menschen starben noch im Lager an Krankheiten und Entkräftung, nicht wenige wählten angesichts ihrer ausweglosen Situation den Freitod.“ (www.buergerverein-koeln-muengersdorf.de)

Über die Bahnsteige von Deutz Tief erfolgten schließlich die Deportationen in das Ghetto Theresienstadt und in Vernichtungslager im Osten - genannt werden Trostenez bei Minsk, Belzec, Sobibor, Treblinka und Auschwitz-Birkenau. Im Sommer 1943 waren alle Juden des Lagers deportiert (ebd.).

Weitere Funktionen bis 1945

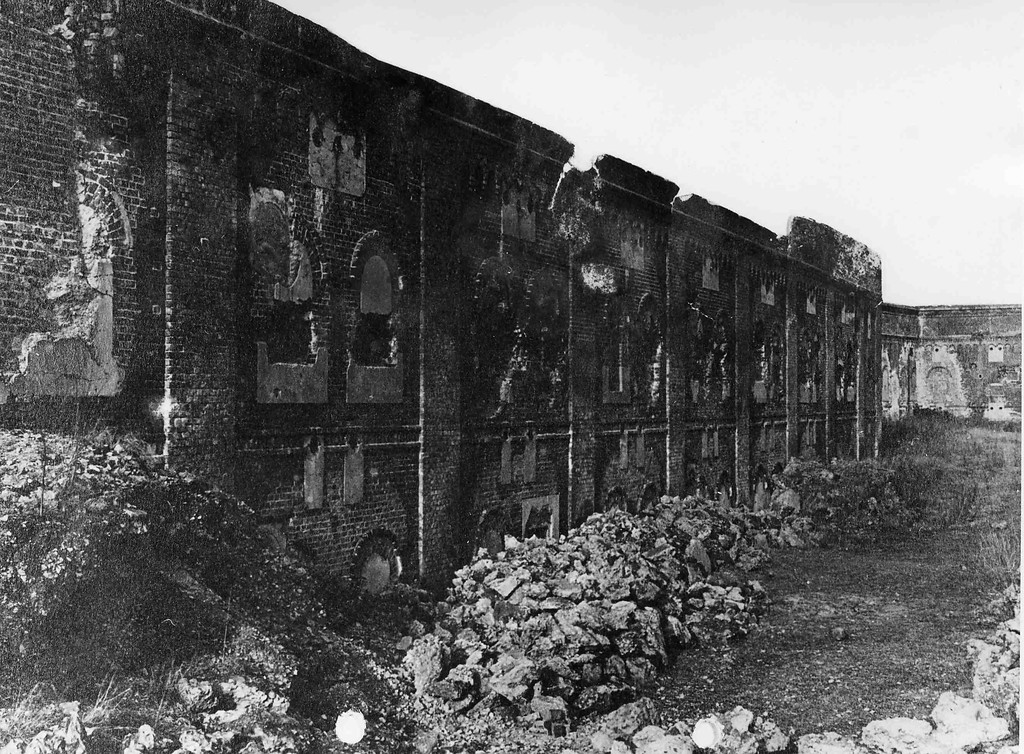

Anschließend dienten die Baracken am Fort V als Lager für politische Gefangene und als Zwangsarbeiterlager. Als das Lager bei einem alliierten Angriff mit Brandbomben am 14. Februar 1943 ausbrannte, wurden bereits 25 (möglicherweise französische) Fremdarbeiter als Todesopfer genannt.

Nach einem verheerenden Brand im Deutzer Messelager am 14. Oktober 1944 diente das Lager als „AEL Köln-Müngersdorf“ ab dem 9. November als Ersatz für das dortige Arbeitserziehungslager.

Ende November / Anfang Dezember 1944 wurde das Müngersdorfer Lager erneut ausgebombt und musste evakuiert werden, die Verlegungen erfolgten u.a. in das damalige Zuchthaus Rheinbach (museenkoeln.de).

Gegen Kriegsende trieb die Gestapo am 1. März 1945 die letzten noch verbliebenen Gefangenen im früheren Fort V auf einen Evakuierungsmarsch nach Wipperfürth und in Richtung des Arbeitserziehungslagers Hunswinkel im Bergischen Land.

Das Müngersdorfer Lager wurde erst zum 4. März 1945 aufgelöst, also unmittelbar vor der Einnahme des linksrheinischen Kölns am 5./6. März durch die 1. US-Armee First United States Army. Als die amerikanischen Truppen am 6. März 1945 Köln besetzten, konnten sie nur noch 30 bis 40 jüdische Menschen in der Stadt befreien.

Nach 1945 wurden die Lagerbaracken abgerissen, ebenso das Fort V im Jahr 1962. Das Gelände wurde nach und nach eingeebnet und in die Neugestaltung des Äußeren Grüngürtels mit seinen zahlreichen Kleingartenanlagen einbezogen. Unmittelbar westlich der noch erhaltenen Spuren der Kehlkaserne von Fort V liegt heute der Sportplatz Walter-Binder-Weg, im nördlichen Bereich des früheren Lagerareals residieren heute die Kleingärtnervereine Waldfriede e.V. und Köln-Braunsfeld.

Neben dem früheren Fort V werden für den Stadtteil Müngersdorf noch weitere Lager der NS-Herrschaft angeführt: eines für Kriegsgefangene, ein weiteres für polnische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen sowie ein Lager für freiwillige italienische Arbeiter. Diese sollen sich teils ebenfalls als Barackenlager angelegt an der Stolberger Straße, am Kämpchensweg und an der Köln-Aachener Eisenbahn befunden haben (ebd.).

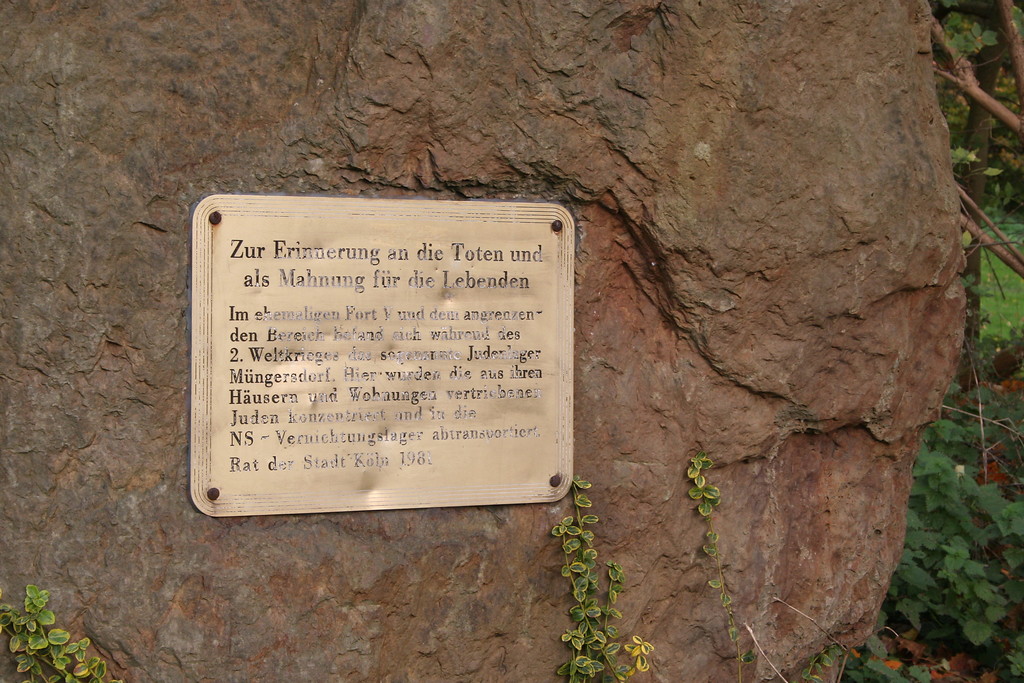

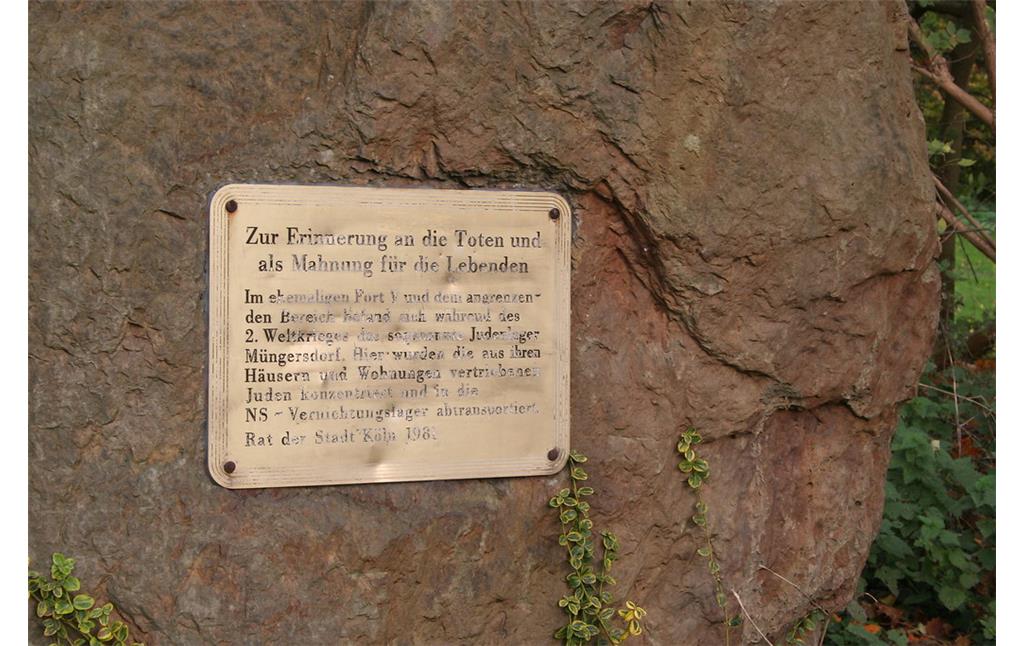

Gedenktafel

Heute erinnert eine Gedenktafel aus dem Jahr 1981 auf einem großen Findling an die im Fort untergebrachten und später deportierten Juden. Eine verwitterte Metallplakette auf dem Stein trägt die Inschrift:

Zur Erinnerung an die Toten und als Mahnung für die Lebenden

Im ehemaligen Fort V und dem angrenzenden Bereich befand sich während des 2. Weltkrieges das sogenannte Judenlager Müngersdorf. Hier wurden die aus ihren Häusern und Wohnungen vertriebenen Juden kaserniert und in die NS-Vernichtungslager abtransportiert

Rat der Stadt Köln 1981

Im ehemaligen Fort V und dem angrenzenden Bereich befand sich während des 2. Weltkrieges das sogenannte Judenlager Müngersdorf. Hier wurden die aus ihren Häusern und Wohnungen vertriebenen Juden kaserniert und in die NS-Vernichtungslager abtransportiert

Rat der Stadt Köln 1981

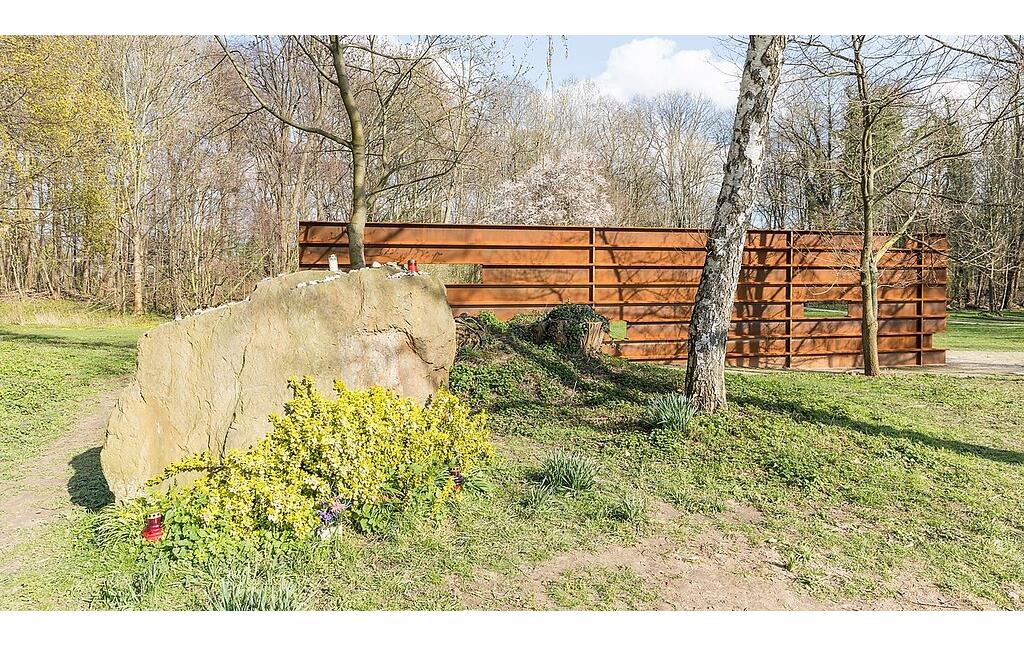

Erinnerungsort „Weg des Gedenkens“

Als „Weg des Gedenkens“ verbindet seit Jahresbeginn 2020 das Kunstwerk „Wall“ (Mauer) des Architekten und Künstlers Simon Ungers (1957-2006) als zentraler Bestandteil eines Gedenkorts den Bereich des ehemaligen Barackenlagers mit dem früheren Fort V. An dem 250 Meter langen Weg zwischen dem Kunstwerk und dem ehemaligen Lager befinden sich drei große steinerne Stelen, die als Infoblöcke gestaltet sind.

Die für den 15. März 2020 geplante feierliche Einweihung des im Januar fertiggestellten Gedenkorts musste aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden. Die für diese Veranstaltung vorbereiteten Reden wurden samt einer Dokumentation zu dem Lager, Zeitzeugenberichten und Informationen zur Konzeption und der Geschichte des „Wegs des Gedenkens“ in der Broschüre „Gedenkort Deportationslager“ aufbereitet. Diese steht als Volltext-PDF-Datei zur Verfügung (www.buergerverein-koeln-muengersdorf.de) oder kann gegen eine geringe Schutzgebühr beim Bürgerverein oder beim NS-Dokumentationszentrum Köln bezogen werden.

Lage

Die während der NS-Zeit erarbeiteten topographischen Karten TK 1936-1945 lassen das Areal des ummauerten bzw. umzäunten Lagers im Bereich der heutige Wege Hermann-Garke-Weg (zentral), An der Eisenbahn im Norden, Walter-Binder-Weg (Osten), Rudolf-Harbig-Weg (Süden) und dem Marathonweg nach Westen hin deutlich erkennen (vgl. Kartenansicht).

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2019/2021)

Quelle

Freundliche Hinweise und ergänzende Informationen von Herrn Kurt Schlechtriemen, Bürgerverein Köln-Müngersdorf, 2020.

Internet

museenkoeln.de: NS-Dokumentationszentrum Köln, Fort V (abgerufen 20.09.2019)

www.buergerverein-koeln-muengersdorf.de: Gedenkort Deportationslager Köln-Müngersdorf 1941-1945 (abgerufen 20.09.2019)

www.buergerverein-koeln-muengersdorf.de: Volltext-PDF der Broschüre „Gedenkort Deportationslager Köln-Müngersdorf 1941-1945“ (abgerufen 04.11.2020)

www.buergerverein-koeln-muengersdorf.de: Skulptur von Simon Ungers (abgerufen 20.09.2019)

de.wikipedia.org: Sammellager Müngersdorf (abgerufen 20.09.2019)

de.wikipedia.org: Deportationslager Müngersdorf (abgerufen 03.01.2022)

deu.archinform.net: Simon Ungers, Architekt (abgerufen 20.09.2019)

www.bilderbuch-koeln.de: Album äußerer Festungsring - Köln (abgerufen 20.09.2019, Inhalt nicht mehr verfügbar 20.10.2020)