Wasserschloss Weißhaus in Sülz

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Architekturgeschichte, Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Köln

Kreis(e): Köln

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 55′ 6,23″ N: 6° 55′ 51,04″ O 50,9184°N: 6,93084°O

Koordinate UTM 32.354.560,11 m: 5.642.789,32 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.565.500,60 m: 5.642.981,37 m

-

Luftaufnahme einer Ballonfahrt von dem Wasserschloss Weißhaus in Köln-Sülz an der Luxemburger Straße (2010).

- Copyright-Hinweis:

- Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Raimond Spekking

- Medientyp:

- Bild

-

Tor und Einfahrt zum Wasserschloss Weißhaus in Köln-Sülz, Luxemburger Straße (2025).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef, Landschaftsverband Rheinland / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Die Einfahrt zum Wasserschloss Weißhaus in Köln-Sülz, Luxemburger Straße (2025).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef, Landschaftsverband Rheinland / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Blick in den parkartig angelegten Garten des Wasserschlosses Weißhaus in Köln-Sülz, Luxemburger Straße (2025).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef, Landschaftsverband Rheinland / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf das Wohngebäude und den achteckigen Treppenturm des Wasserschlosses Weißhaus in Köln-Sülz von der Hummelsbergstraße aus (2025).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef, Landschaftsverband Rheinland / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf das Wohngebäude des Wasserschlosses Weißhaus in Köln-Sülz von der Luxemburger Straße aus (2025).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef, Landschaftsverband Rheinland / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf das Wohngebäude des Wasserschlosses Weißhaus in Köln-Sülz von der Luxemburger Straße aus (2025).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef, Landschaftsverband Rheinland / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf den achteckigen Treppenturm des Wasserschlosses Weißhaus in Köln-Sülz von der Leybergstraße aus (2025).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef, Landschaftsverband Rheinland / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

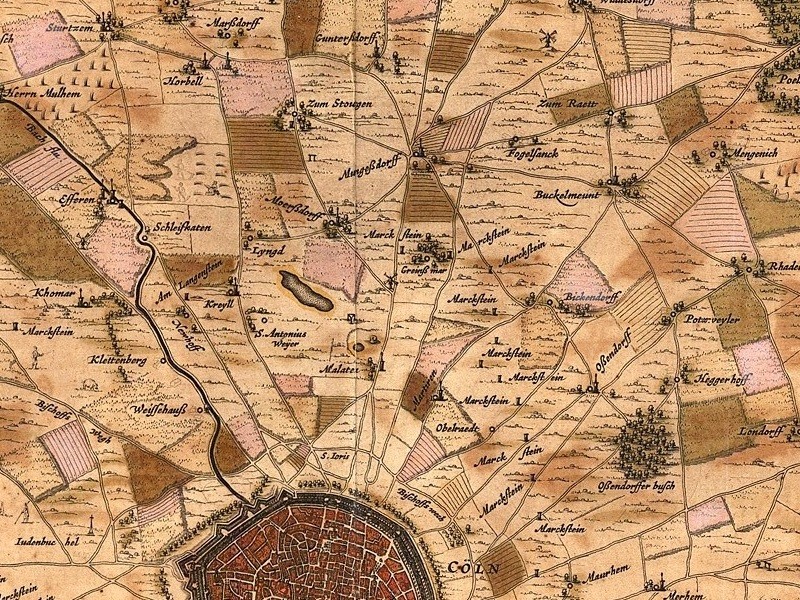

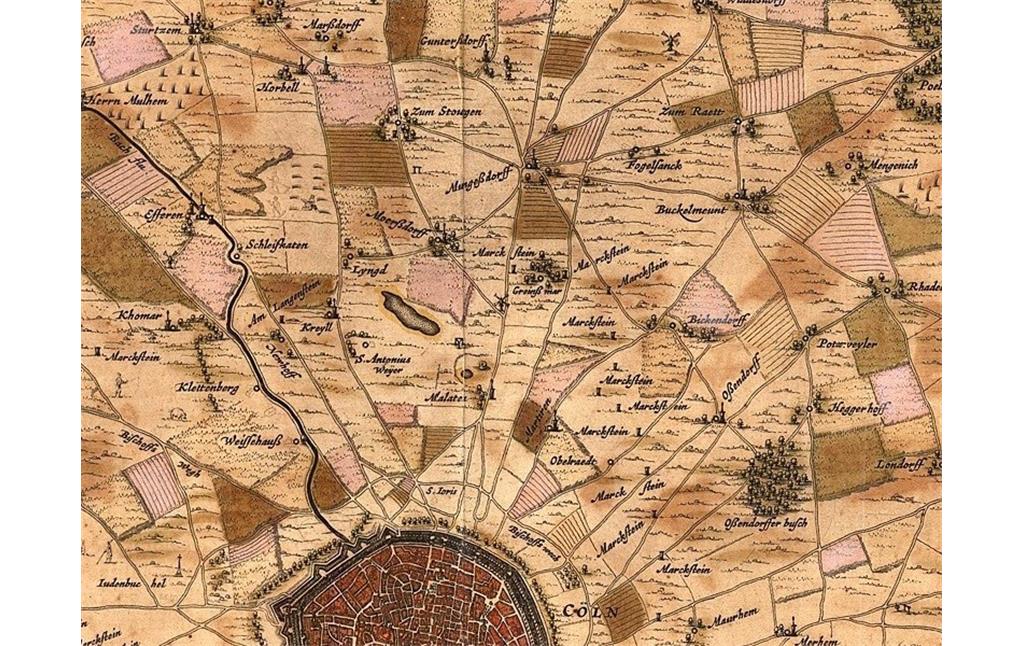

Ausschnitt eines Kupferstichs von Joan Blaeu (1596-1673), die auf 1663 datierte Karte "Descriptio Agri Civitatis Coloniensis" zeigt die Umgebung von Köln.

- Copyright-Hinweis:

- Blaeu, Joan / Rheinisches Bildarchiv (gemeinfrei)

- Fotograf/Urheber:

- Joan Blaeu

- Medientyp:

- Bild

-

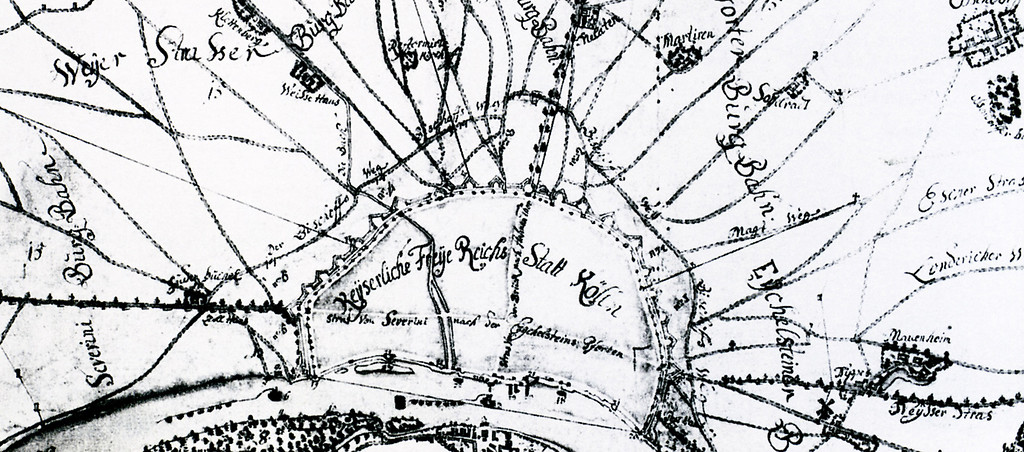

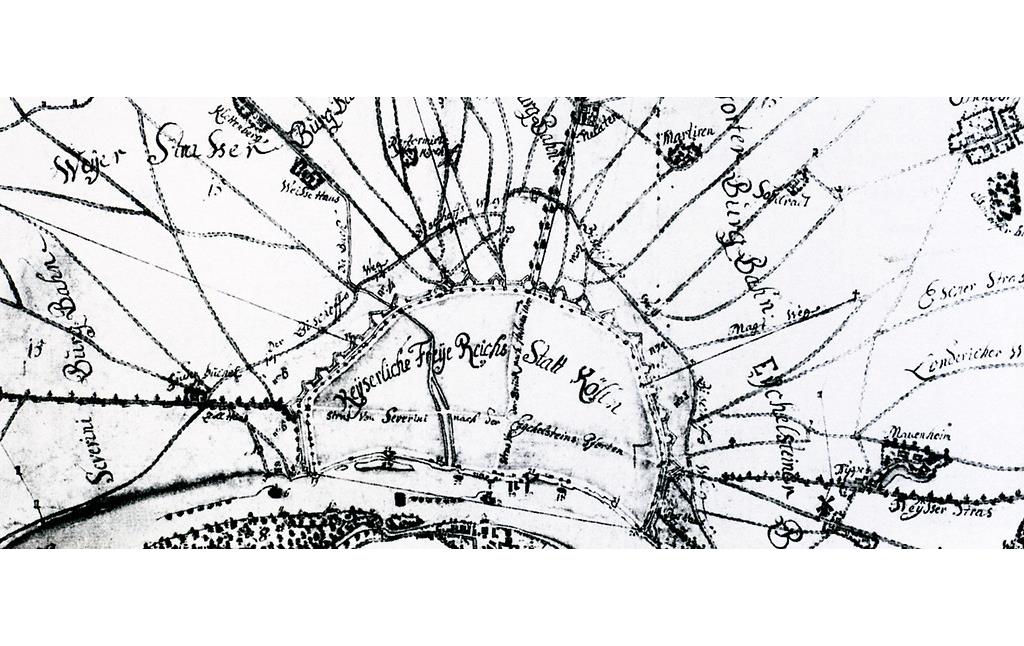

Ausschnitt der "Schweid(t)karte" oder "Cöllnischer Schweidt" von 1609 des Abraham Hogenberg; die Karte zeigt die "Keyserliche Freye Reichs Statt Kölln" samt Umland und Vororten.

- Copyright-Hinweis:

- gemeinfrei

- Medientyp:

- Bild

-

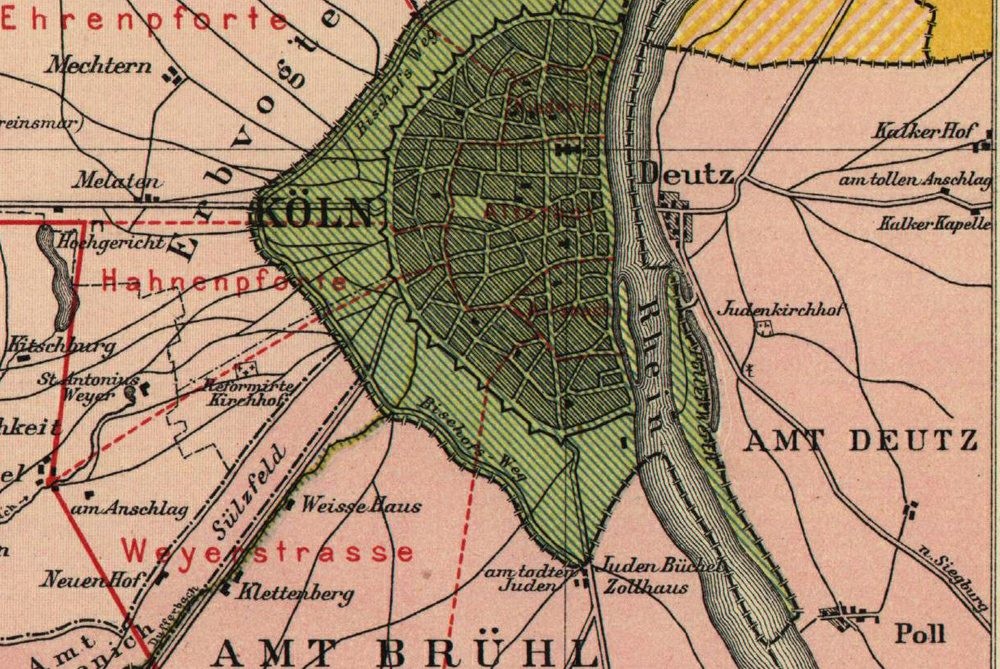

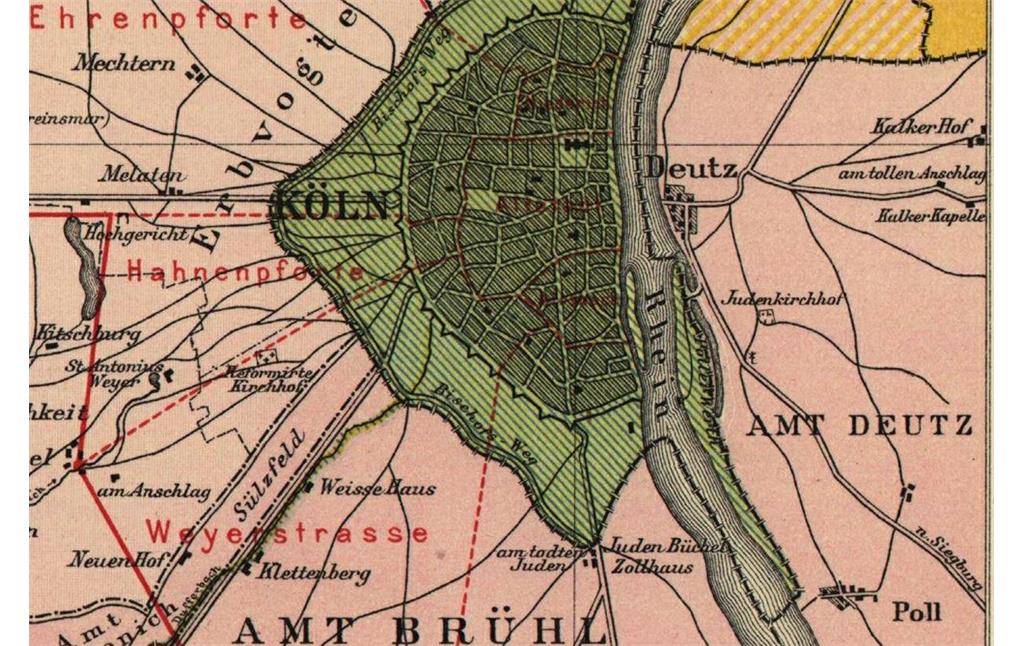

Kartenausschnitt "Burgbann von Köln 1789" aus dem Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz (1894).

- Copyright-Hinweis:

- Fabricius, Wilhelm / gemeinfrei

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf das Wasserschloss Weißhaus in Köln-Sülz an der Luxemburger Straße (2010).

- Copyright-Hinweis:

- Willy Horsch, CC BY 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Willy Horsch

- Medientyp:

- Bild

Ursprünge im Mittelalter und frühe Baugeschichte

Kriegszerstörung und Wiederaufbau

Die heutige Schlossanlage

Jüngere Entwicklung

Lage, Objektgeometrie, historische Karten

Denkmalschutz

Internet, Literatur

Ursprünge im Mittelalter und frühe Baugeschichte

Eigentümer des Grundstücks des Weißhauses war im Mittelalter die bereits im 10. Jahrhundert gegründete Benediktinerabtei Sankt Pantaleon, deren Äbte das hier erbaute befestigte Haus ab 1669 als (Sommer-) Residenz diente. Urkundlich findet sich sein Name (lateinisch alba domus, weisses Haus) erstmals in einer Urkunde von 1378, als die Eheleute Godschalk und Johanna Volver als Erbpächter ein Stück Land von der Abtei übernahmen. Im Jahr 1468 wird es in einem für den Haupthof Sülz ausgestellten Pachtbrief als Hof und Landhaus „Zu dem Wyssenhuys“ erwähnt.

Im Mittelalter soll das Weißhaus das „erste Feste Haus im Weichbild vor den Mauern Kölns“ gewesen sein (de.wikipedia.org, Weißhaus). Der Begriff „Weichbild“ bezeichnet hier einen der fünf „Bauerbank“-Distrikte (historisch Buirgedinge) der Domstadt: Eigelstein, Friesenstraße, Schaafenstraße, Severin und Weyerstraße. Diese stellten bis zu ihrer Aufhebung während der Franzosenzeit im Jahr 1798 eine Art Genossenschaft der Kölner Ackerbürger (Besitzer und Pächter) dar, die sich vor allem für die Bewirtschaftung und den Schutz des vor der staufischen Stadtmauer liegenden Bauernlands und der dortigen Wege einsetzte (Wilhelm 2008, S. 50-51).

In dem Kartenausschnitt „Burgbann von Köln“ im Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz ist es mit „Weisse Haus“ dargestellt. In Wilhelm Fabricius dortigen Erläuterungen zu der Karte der politischen und administrativen Eintheilung der heutigen preussischen Rheinprovinz für das Jahr 1789 wird das Weisshaus zusammen mit anderen Siedlungen im Amt Brühl des Oberen Erzstifts Köln mit „Hönninger Höfe, Zollstock, Klettenberg, Komar, Weisshaus (Köln-Stadt)“ benannt. Als Gemarkungsfläche für diesen Sprengel werden ca. 1.550 Hektar angeführt bei 10 Häusern für das Jahr 1670. Als zuständige Pfarreien werden St. Severin und St. Mauritius genannt (vgl. Fabricius 1898, S. 62, Nr. 115 u. Abb.); das Kloster St. Pantaleon gehörte zum Pfarrbezirk St. Mauritius (Hegel 1992, S. 25).

Die deutschsprachige Wikipedia führt zum Weißhaus an, dass dieses „von seiner ersten Erwähnung bis zur Säkularisation ... zur Pfarrei der ‚Herrlichkeit' Kriel“ gehörte. Eine Verfügung des Erzbischöflichen Generalvikariats vom Dezember 1838 zur Ergänzung des Pfarrbezirks Kriel um bisher zur Pfarrei St. Mauritius gehörende Teile listet dazu auf (zitiert nach de.wikipedia.org, Kriel und Lind):

„Nunmehr zusammengehörig zur Pfarrei Kriel sind: Der Neuenhof, Ober- und Unter-Klettenburg, das weiße Haus, die drei neuen auf der Sülz gebauten Häuser, die Ziegelei des Herrn Felten nebst den dazugehörigen Ansiedlungen südöstlich der Lindenburg, der nordöstlich derselben im Bau begriffene Neubau des Herrn Felten und die auf der Stelle der ehemaligen Stevensmühle erbauten Häuser. Auch alle etwa künftig zwischen dem Wege nach Efferen bis zum Neuenhof, der Lindenburg, der Chaussee nach Düren bis an die Kitschburg und dem das städtische Gebiet begrenzenden Bischofsweg.“

Fabricius führt das Weisshaus bei der zum Kölner Stift St. Gereon gehörenden Herrlichkeit Kriel im Kurkölnischen Amt Hülchrath nicht an, benennt dafür aber „die Wüstung und das ehemalige Kloster Sülz“, weche als 1789 dem „Feld unter dem Neuenhof bis an den Bischofsweg und die Zülpicher Straße (Köln-Land)“ zugehörig gewesen seien. Dieser Siedlungsbereich zählte seinerzeit zu der Pfarrei Sankt Severin (Fabricius 1898, S. 66, Nr. 175 u. S. 96).

Mit dem von Fabricius genannten „Kloster Sülz“ ist wohl der bereits 1145 und 1181 als Sulpece bzw. Sulpze urkundlich erwähnte Fronhof gemeint, der ebenfalls zu den Gütern der Abtei Sankt Pantaleon gehörte. Dieser Hof wurde zusammen mit der Wallfahrtskapelle Sankt Nikolaus im Jahr 1474 im Zuge des sogenannten „Neusser Kriegs“ während der Kölner Stiftsfehde 1473-1478 niedergelegt, weist aber keine Kontinuität zu dem späteren Ort Sülz auf (Groten u.a. 2006).

Seinerzeit wurden alle Bauten vor den Toren Kölns - somit auch das Kloster Sülz - als Schwachstellen der Stadtbefestigung angesehen. Sie wurden daher aus Sicherheitsgründen von der Stadt Köln selbst zerstört und später zumeist neu aufgebaut (vgl. nachfolgend). Beziehungen des Klosterhofs zu dem damals ebenfalls geräumten und zerstörten früheren Stift Sankt Maria zum Weiher sind anzunehmen. Dieses wurde jedoch anschließend nicht wieder errichtet; seine genaue Lage in Richtung der Aachener Straße ist bis heute unbekannt.

„Ab 1487 wurde der Klosterhof als 'Neuenhof' südlich des alten Dorfkerns an der Berrenrather Straße neu aufgebaut. ... Das 'Weißhaus', die Sommerresidenz der Äbte von Sankt Pantaleon an der Luxemburger Straße, bildete mit dem Neuenhof eine Wirtschaftseinheit.“ (www.stadt-koeln.de, Sülz)

Auch das Weißhaus war 1474 im „Neusser Krieg“ niedergelegt worden und wurde später neu errichtet. Durch seine Lage vor den Toren der Domstadt, an der sich auch im Zuge des Ausbaus der mittelalterlichen Stadtmauer Kölns bis hin zu einer preußischen Wallanlage nichts änderte, war das Weißhaus dauerhaft von Zerstörung bedroht. 1481 wurde es in einem Streit zwischen dem Kölner Erzbischof Ruprecht von der Pfalz und seinem Administrator Hermann von Hessen abermals verwüstet. Im Jahr 1565 musste der Abt von St. Pantaleon, Heinrich von Mülheim, den Hof wegen klösterlicher Misswirtschaft verpfänden.

Nachdem das Weißhaus 1584 im Truchsessischen Krieg von bayerischen Truppen teilweise niedergebrannt wurde, wurde es unter dem Abt von Sankt Pantaleon Henricus (Heinrich) Spichernagel (1606-1641) zwischen 1613 und 1619 von Grund auf neu wiederaufgebaut. Nur wenige Jahrzehnte später wurde es dann 1668 erneut zerstört - dieses Mal durch eine Überschwemmung des Sülzer Duffesbachs (Schliski u. Wolf 1983, S. 75).

Abweichend dazu nennt Vogts (1966, Bd. 1, S.125) mit Bezug auf Wrede 1909 für die Überschwemmung das Jahr 1658: „Eine große Landhausanlage war die 1468 urkundlich bezeugte, 1584 niedergebrannte, 1613 durch Abt Spickernagel wieder aufgebaute, 1658 durch Überschwemmung zerstörte und im Jahre darauf durch Abt Aegidius Romanus abermals erneuerte Wasserburg Weißhaus des Pantaleonsklosters, deren jetziges Herrenhaus der Abt Aemilian Elbertz (1776-94) unter Benutzung älterer Reste (z.B. des Treppenturms) neu errichtete.“

Infolge des nach der Überschwemmung abermals verschlechterten baulichen Zustands des Anwesens entschloss sich Abt Aegidius Romanus (1604-1684) im Jahr 1669 zu einem erneuten Wiederaufbau. Hierbei wurde das Weißhaus schließlich als Wasserschloss angelegt und zum Sommersitz der Äbte von St. Pantaleon ausgebaut.

Zu der barocken Umgestaltung berichten Schliski und Wolf (1983, S. 75f): „Auch jetzt noch nicht in heutiger Gestalt, doch scheinen die Grundanlage und der achteckige Turm im Kern aus dem 11. Jahrhundert zu stammen. Ende des 18. Jahrhunderts hat der Abt Aemilian Elberz dem Weißhaus seine heutige barocke Gestalt gegeben, indem er es auf den im Wasser stehenden Grundmauern neu errichtete - mit dem großen Teich, den symmetrisch abgehenden Steinbogenbrücken und der alleeartigen Einfahrt, die direkt in das alte Hoftor hineinführt.“

Im Jahr 1843 erfolgte eine erneute Renovierung des Herrenhauses. Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte das Weißhaus dem Kaufmann Johann Adam Jansen, der es im Jahr 1849 erworben hatte. Eine Grabstätte der Familie Jansen - Wolf - Dahmen befindet sich bis heute auf dem Kölner Melatenfriedhof.

Kriegszerstörung und Wiederaufbau

Im Zweiten Weltkrieg brannte das Weißhaus am 27. Februar 1943 aus. Nach dem Krieg erfolgten bis um 1953 größere Wiederaufbau- und Renovierungsmaßnahmen.

An dem das Schloss umgebenden schmiedeeisernen Zaun finden sich Schussspuren von Maschinengewehr-Projektilen in Form von mehr als 60 Einkerbungen. Diese sollen auf ein Scharmützel am Ende des Zweiten Weltkriegs bei der Einnahme von Köln durch die Alliierten am 5. März 1945 zurückgehen, als das Weißhaus selbst vermutlich bereits in Schutt und Asche lag: „Wahrscheinlich hatte sich eine kleine Kampfgruppe in der Ruine versteckt und es kam zu einem Schusswechsel [mit] Soldaten der 104. US-Infanteriedivision 'Timberwolf', [die] von Sülz und Klettenberg her die Luxemburger Straße hoch[kamen].“ Möglicherweise waren bei den Kampfhandlungen um das Widerstandsnest auch mittelschwere Panzer beteiligt (Bast u. Klaas 2017).

In der Nachkriegszeit war der Ziegel-Unternehmer und Teilhaber der Steinzeugfabrik Rhenania Frechen Heinrich (I) Wolf (1881-1955) Besitzer des Weißhauses. Dieser hatte die Enkelin von Johann Adam Jansen geheiratet und lebte ab 1929 im Weißhaus. Zudem besaß Heinrich Wolf auch das an das Areal angrenzende Weißhaus-Kino in der Luxemburger Straße 253. Bis Anfang der 1960er-Jahre baute die Unternehmensgruppe Wolf vielerorts Siedlungen mit hunderten Wohnungen, darunter auch im Bereich rund um das Weißhaus in Sülz (Schliski u. Wolf 1983).

Heinrich Wolf priorisierte bei seinen Bautätigkeiten die Inbetriebnahme neuer Werke und Wohnungen, wodurch der Wiederaufbau des Weißhauses erst ab 1951 angegangen wurde. Im Zuge dessen wurde das Schloss sowie der Park mit dem dazugehörigen Weiher und der barocken Wegeführung wieder instandgesetzt. Zudem wurde das Inventar der Kapelle restauriert und teilweise erneuert, darunter auch die Marienbilder. Der Wiederaufbau wurde von der Öffentlichkeit interessiert verfolgt, bis er am 14. Mai 1953 vom Kölner Stadt-Anzeiger feierlich als vollendet erklärt wurde.

Als Besitzerin öffnete die Familie Wolf ihren Schlosspark zeitweise auch für andere und ließ etwa Kinder im Winter auf seinem Teich Schlittschuh laufen.

Die heutige Schlossanlage

Die Anlage des Weißhauses zeigt sich heute als Wasserschloss, das infolge der zahlreichen Zerstörungen und Wiederaufbauten viele verschiedene Bauphasen und Baustile erkennen lässt. Seine heutige Gestalt geht im Wesentlichen auf den vorab genannten Besitzer Mitte des 19. Jahrhunderts, Johann Adam Jansen, zurück.

Bestimmt wird die Architektur von dem zweigeschossigen Herrenhaus im Westen, das mit einem gestuften Mansarddach überhöht ist. Der nach Osten hin anschließende viergeschossige und oktogonale Treppenturm mit einer barocken Dachhaube stammt noch von dem auf 1613/19 datierten Vorgängerbau. Die daran angrenzende Schlosskapelle wurde 1849 durch Jansen in Auftrag gegeben und bis 1855 in neugotischem Stil errichtet; Architekt war der spätere Dombaumeister Vincent Statz (1819-1898). Die Kapelle wurde am 10. November 1857 vom Kölner Erzbischof Johannes Kardinal von Geissel (1796-1864) geweiht.

Besonderen Wert und entsprechende kunsthistorische Bedeutung erhielten das Weißhaus und die Kapelle dadurch, dass Jansen um 1856/57 dem Maler Johann Anton Ramboux (1790-1866) den Auftrag zur Ausschmückung der Kapelle mit religiösen Bildern und zur Herstellung von Entwürfen für die Glasfenster gab. Ramboux fertigte 14 Kapellenfenster, die jedoch später zerstört wurden. Die Gemälde waren zumindest 1983 noch erhalten (Schliski u. Wolf 1983, S. 76).

Der das Wasserschloss umgebende, mehr als 4.000 Quadratmeter Fläche einnehmende Wassergraben wird zu den Gebäuden hin von zwei Bogenbrücken überspannt. Die nordöstliche Brücke besitzt ein schmiedeeisernes Tor mit reichem Ornamentschmuck aus der Zeit von um 1669. Der Wassergraben wurde aus dem Duffesbach gespeist, bis dieser verrohrt wurde. Da das Wasser Anfang der 1950er-Jahre zu verschmutzt war, wurde auf dem Grundstück ein Brunnen gebohrt, der fortan die Wasserversorgung des Teiches übernahm (Schliski u. Wolf 1983, S. 79).

Der umgebende Park zeigt einen markanten, alten Baumbestand, darunter auch je eine als Naturdenkmal eingetragene Blutbuche, Eibe und Rosskastanie (de.wikipedia.org, Naturdenkmale, dort Nrn. NDI 302.01a-c). Laut Familienchronik der Familie Wolf soll es wohl zwei ebenfalls unter Naturschutz stehende Maulbeerbäume gegeben haben, „die auf Anordnung Karls des Großen hin angepflanzt worden sein sollen“ (Schliski u. Wolf 1983, S. 75).

Ein jüngerer, detailliert recherchierter Artikel unter www.t-online.de (2025) beschreibt die heute in Privatbesitz befindliche Anlage umfassend und betont dabei insbesondere auch dessen Abschottung nach außen durch meterhohe Eisenzäune, dicke Mauern und Stacheldraht. Mehrere Videokameras sichern das durch Bewuchs fast vollständig verdeckte Gelände: „Nur an wenigen Stellen kann man von außen auf das Privatgelände schauen und erahnen, wie schön es ist. Der Blick fällt auf die große Wasserfläche, die Lebensraum für Vögel und andere Tiere bietet, sowie auf gepflegte Gärten und Bäume.“

Das ohne die Kapelle eine Grundfläche von rund 200 Quadratmeter einnehmende Gebäude bietet verteilt über elf Zimmer 873 Quadratmeter Wohnfläche, ferner ein Schwimmbad und Sporträume (ebd.).

Jüngere Entwicklung

Nach dem Tod des Besitzers Heinrich (II) Wolf (1926-2010), einem Neffen von Heinrich (I) Wolf, suchte die Erbengemeinschaft einen Käufer für das Schloss. Dem Rat der Stadt Köln, die das Areal hätte erwerben und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können, war der Kaufpreis von angeblichen 8,5 Millionen Euro zu hoch, zumal man Folgekosten für den Unterhalt, die Pflege und mögliche weitere Sanierungen befürchtete.

Erst 2019 teilte der zuständige Immobilienmakler mit, dass das Areal verkauft worden sei. Käufer und Verkaufspreis wurden nicht genannt. Wie man inzwischen weiß, ist der aktuelle Eigentümer ein als öffentlichkeitsscheu geltender Berliner Unternehmer, der erfolgreich einen Internethandel mit Betten und Matratzen betreibt.

Nach Informationen der Zeitung „Kölner Rundschau“ unterbreitete die Stadt dem aktuellen Schlossherrn im Jahr 2020 ein finanzielles Angebot, um eine Öffnung der Anlage für die Öffentlichkeit zu erreichen. Dieses lief jedoch offenbar ins Leere (www.t-online.de).

Am Wochenende 6./7. September 2025 öffnete das Weißhaus im Rahmen einer Kunstausstellung seine Pforten für die Öffentlichkeit. Bei freiem Eintritt hatten Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, das Innere der Wasserschlosses zu besichtigen. Infolge des großen Andrangs nahmen viele dafür stundenlange Wartezeiten in Kauf (www.ksta.de).

Lage, Objektgeometrie, historische Karten

Die Schlossanlage mitsamt dem Weiher und dem umgebenden Park ist hier so verzeichnet, wie sie sich auf aktuellen Karten mit einer Grundfläche von gut 2,1 Hektar bzw. 21.000 Quadratmetern darstellt.

Bereits die auf das Jahr 1609 datierte Karte „Cöllnischer Schweidt“, welche die „Keyserliche Freye Reichs Statt Kölln“ samt Umland und Vororten zeigt, weist das „Weisse Haus“ an der Ausfallstraße südwestlich des „Bischoffs Weg“ aus. Die auf 1663 datierte Kupferstich-Karte des Joan Blaeu (1596-1673) „Descriptio Agri Civitatis Coloniensis“ zeigt es als „Weissehauß“ (vgl. Abb.).

Die historischen Karten der Topographischen Aufnahme der Rheinlande (1801-1828) zeigen die Anlage dann als „Weishaus“. Die etwas jüngeren Karten der zwischen 1836 und 1850 erarbeiteten Preußischen Uraufnahme weisen es als „Weisse Haus“ aus, die Preußische Neuaufnahme (1891-1912) als „Weisshaus“ und die topographischen Karten TK 1936-1945 als „Weißhaus“.

Die älteren Karten lassen dabei vermuten, dass das Areal seinerzeit auch einen etwas weiter gefassten Bereich etwa 50 bis 80 Meter nordöstlich umfasste, der heute ein Teil der Hummelsbergstraße ist (vgl. Kartenansichten).

Denkmalschutz

Die aus den Teilen „Gebäude, Grünfläche, Freifläche und Gewässer“ bestehende und in privatem Eigentum befindliche Gesamtanlage „Schloßanlage Weißhaus, Parkanlage m. Weiher, Baujahr 1669“ steht mit Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Köln vom 27. November 1995 unter der Nummer 7684 bzw. DE_05315000_A_7684 unter Schutz (www.stadt-koeln.de).

(Samuel Dreßen und Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2025 / Nicole Schmitz, LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege, 2025)

Internet

www.t-online.de: Luxus auf 20.000 Quadratmetern - Weißhaus: Ein Wasserschloss mitten in Köln (Text Martin Henning, t-online regional 30.03.2025, abgerufen 01.04.2025)

www.stadt-koeln.de: Interaktive Denkmalkarte Köln (abgerufen 01.04.2025)

greven-archiv-digital.de: Zeitgenössische Aufnahmen des Kölner Weißhauses (abgerufen 03.06.2025)

de.wikipedia.org: Sülz (Köln) (abgerufen 11.04.2025)

de.wikipedia.org: Weißhaus (abgerufen 01.04.2025)

de.wikipedia.org: Kriel und Lind (abgerufen 24.04.2025)

de.wikipedia.org: Heinrich Wolf (Unternehmer) (abgerufen 01.04.2025)

de.wikipedia.org: Liste der Naturdenkmale in Köln (abgerufen 29.04.2025)

melaten.de: Familiengrabstätte Jansen / Wolf / Dahmen (abgerufen 15.04.2025)

www.ksta.de: Wasserschloss Weißhaus - So sieht es hinter den hohen Mauern in Köln-Sülz aus (Kölner Stadt-Anzeiger vom 22.09.2025, abgerufen 23.09.2025)

Literatur

- Bast, Eva-Maria; Klaas, Manuela (2017)

- Kölner Geheimnisse. 50 spannende Geschichten aus der Domstadt. S. 38-40, Überlingen.

- Fabricius, Wilhelm (1898)

- Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz. (2 Bände, Nachdruck 1965). Bonn.

- Groten, Manfred; Johanek, Peter; Reininghaus, Wilfried; Wensky, Margret / Landschaftsverband Rheinland; Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hrsg.) (2006)

- Handbuch der Historischen Stätten Nordrhein-Westfalen. (3. völlig neu bearbeitete Auflage). (HbHistSt NRW, Kröners Taschenausgabe, Band 273.) S. 601, Stuttgart.

- Hegel, Eduard (1992)

- Das mittelalterliche Pfarrsystem und seine kirchliche Infrastruktur in Köln um 1500. (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, IX.1.) Köln.

- Schliski, Heinz; Wolf, Heinrich II (1983)

- Die Wolfs aus Frechen. Eine Familien- und Firmengeschichte. Nach den Aufzeichnungen von Heinrich Wolf II, bearbeitet von Heinz Schliski. Frechen.

- Vogts, Hans (1966)

- Das Kölner Wohnhaus bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Neuauflage der von der Kölner Verlags-Anstalt herausgegebenen Ausgabe von 1914. Neuss.

- Wilhelm, Jürgen (Hrsg.) (2008)

- Das große Köln-Lexikon. Köln (2. Auflage).

- Wrede, Adam (1909)

- Das Klostergut Sülz bei Köln. In: Beilage zum Jahresbericht des Schiller-Gymnasiums zu Köln-Ehrenfeld, Schuljahr 1908-1909, Progr. No. 611, S. 2, 4 u. 38, Köln-Ehrenfeld.

Wasserschloss Weißhaus in Sülz

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Luxemburger Straße, Leybergstraße, Rennebergstraße

- Ort

- 50935 Köln - Sülz

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Ortsfestes Denkmal gem. § 3 DSchG NW

- Fachsicht(en)

- Architekturgeschichte, Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Karten, Literaturauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn vor 1378

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Wasserschloss Weißhaus in Sülz”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-274591 (Abgerufen: 22. Dezember 2025)