Queere Geschichte in Köln

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Landeskunde

-

Auf einer der in den gepflasterten Weg eingelassenen Tafeln im Park der Menschenrechte in Köln, die jeweils ein grundlegendes Menschenrecht auflisten, ist das Recht auf sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung festgehalten (2025). Die Tafel wurde vom Kölner Lebens- und Schwulentag verlegt und trägt daher dessen Schriftzug.

- Copyright-Hinweis:

- Antonia Frinken, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Antonia Frinken

- Medientyp:

- Bild

-

Ansicht verschiedener Kneipen und Bars an der Kölner Schaafenstraße. Der Bereich um die Straße wird auch als Bermudadreieck bezeichnet und ist ein beliebter Hotspot im queeren Nachtleben (2025).

- Copyright-Hinweis:

- Antonia Frinken, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Antonia Frinken

- Medientyp:

- Bild

-

Inschrift auf der Oberseite des Mahnmals für die schwulen und lesbischen Opfer des Nationalsozialismus nahe der Kölner Hohenzollernbrücke an der linksrheinischen Promenade (2025).

- Copyright-Hinweis:

- Antonia Frinken, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Antonia Frinken

- Medientyp:

- Bild

-

Denkmal "Das kalte Eck" am Rheinufer in Köln (2021)

- Copyright-Hinweis:

- Janina Schwiderski / Landschaftsverband Rheinland / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Janina Schwiderski

- Medientyp:

- Bild

-

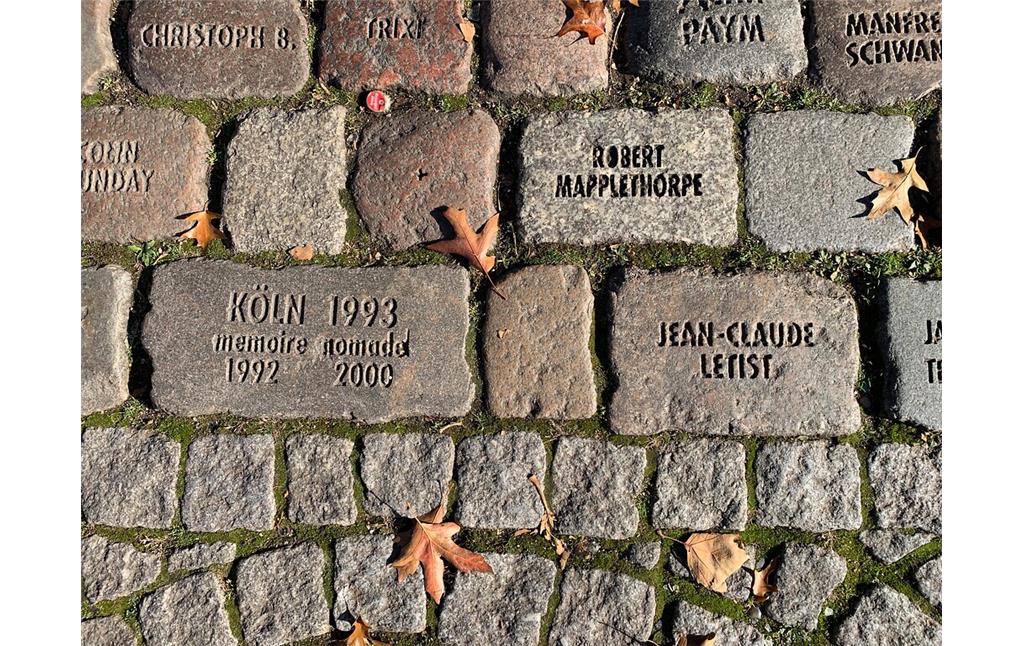

Denkmal "Das kalte Eck" am Rheinufer in Köln (2021)

- Copyright-Hinweis:

- Janina Schwiderski / Landschaftsverband Rheinland / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Janina Schwiderski

- Medientyp:

- Bild

-

Das Straßenschild am westlichen Ende des Jean-Claude-Letist-Platzes in Köln (2025). Auf dem Straßenschild finden sich Informationen zum Leben Letists, der 1946 in Brüssel geboren wurde und 1990 in Köln starb. Er setzte sich vor allem für queere Menschen und mit HIV infizierte Personen ein.

- Copyright-Hinweis:

- Antonia Frinken, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Antonia Frinken

- Medientyp:

- Bild

-

Das Grab von Dirk Bach und seinem Lebenspartner auf dem Melatenfriedhof in Köln (2025).

- Copyright-Hinweis:

- Antonia Frinken, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Antonia Frinken

- Medientyp:

- Bild

Aufgrund tiefgreifender Marginalisierung und historischer polizeilicher und juristischer Verfolgung ist die Quellenlage lückenhaft und unausgewogen.

Insbesondere aus der Zeit der Gültigkeit des Paragrafen 175 im noch aus dem Kaiserreich stammenden Strafgesetzbuch von 1872 bis 1969 überlieferte Unterlagen weisen überwiegend kriminalisierende, abwertende Sprache auf und geben die Lebensrealitäten und Selbstempfindungen queerer Personen nicht wieder. Aus Respekt vor den Opfern queerfeindlicher Verfolgung und Diskriminierung nutzen wir an dieser Stelle aktuelle Selbstbezeichnungen, die historisch allerdings meist noch keine Verwendung fanden, um herabwürdigende Sprache nicht zu reproduzieren und zudem auf die kontinuierliche Diversität innerhalb queerer Szenen hinzuweisen.

Kaiserreich und Weimarer Republik

Verfolgung im Nationalsozialismus

Von der Nachkriegszeit bis 1969

Emanzipation in den 1970er und 1980er Jahren

HIV und AIDS

Wachstum und Fall des SchuLZ

Entwicklung des Cologne Pride

Streichung des Paragrafen 175 und Teilweise Rehabilitierung der Verurteilten

Orte der queeren Szene in Köln

Internet und Literatur

Kaiserreich und Weimarer Republik

In vielen größeren Städten, allen voran Berlin, existierten queere Szenen und ihre Orte, die - häufig unter Bestechung der Behörden - geduldet wurden. Seit 1872 galt der Paragraf 175 des Strafgesetzbuchs, der Sodomie sowie „beischlafähnliche Handlungen“ unter männlichen Personen unter Strafe stellte. Zuvor hatte es auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands verschiedene Gesetzlagen, aber auch zeitlich und regional begrenzte Straffreiheit gleichgeschlechtlicher Handlungen gegeben, was aber nicht bedeutete, dass diese gesellschaftlich oder von Seiten der Kirche akzeptiert wurden.

Zur Zeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik wurde das Strafmaß für Paragraf 175 mehrmals verändert, mehrmonatige oder mehrjährige Gefängnisstrafen waren üblich, die Todesstrafe wurde allerdings nicht verhängt. Die Zahl der wegen homosexueller Handlungen Verurteilten schwankte: So nahm sie nach der Harden-Eulenburg-Affäre von 1909 bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs zu, sank dann aber bis 1918 merklich; bis dahin wurden jährlich über 600 Personen verurteilt. Die meisten Verurteilten gab es mit 732 im Jahr 1910.

Das Vorhaben, den Paragrafen auch auf weibliche Personen auszuweiten, scheiterte am Untergang des Kaiserreichs zum Ende des Ersten Weltkriegs.

1920 wurde in Köln erste sogenannte Freundschaftsvereine gegründet, Anlaufstellen für queere Männer, die sich vor allem in Szenekneipen trafen.

Von der Kaiserzeit bis in die Weimarer Republik gab es immer wieder Bestrebungen, den Paragraf 175 zu reformieren, abzuschaffen oder zu verschärfen, die allerdings stets aus verschiedenen Gründen scheiterten. Ein prominenter Befürworter der Abschaffung war Magnus Hirschfeld, ein Berliner Sexualwissenschaftler, der aufgrund seiner wissenschaftlichen Tätigkeit und jüdischen Herkunft im Nationalsozialismus verfolgt wurde.

Verfolgung im Nationalsozialismus

Mit der ab 1933 einsetzenden und ab 1935 verschärften Verfolgung lösten sich die Freundschaftsvereine auf und erste zaghafte Emanzipationsbewegungen kamen zum Erliegen. Unter dem NS-Regime wurde der Straftatbestand der Sodomie nach Paragraf 175b ausgelagert und homosexuelle Handlungen nach Paragraf 175a bedeutend schärfer geahndet, sodass bereits bloßes Anschauen einer anderen Person zu einer Verurteilung führen konnte. Zum wiederholten Male verurteilten sogenannten „Verführern“ drohten Zuchthausstrafen oder das Konzentrationslager. Etwa 50.000 Personen wurden zwischen 1933 und 1945 nach Paragraf 175a verurteilt. 5.000 bis 6.000 Personen kamen in Konzentrationslager, wo sie einen rosa Winkel tragen mussten. Nur 40 Prozent überlebten die Lagerhaft. Queere weibliche Personen wurden teilweise als sogenannte „Asoziale“ in Konzentrationslager verschleppt, da sie sich der im Nationalsozialismus propagierten „Volksgemeinschaft“ verweigert hatten.

Hinzu kamen ab 1936 die sogenannten „Klosterprozesse“, die in Koblenz und Bonn gegen römisch-katholische Priester und Ordensbrüder geführt wurden. Aus 2.500 Ermittlungsverfahren erwuchsen 250 Strafverfahren vor den Landesgerichten, die auf Grundlage der Paragrafen 174 („Unzucht mit Zöglingen“) und 175 geführt wurden. Lediglich 40 endeten in einem Freispruch. Die Verurteilten erhielten Gefängnis- und Zuchthausstrafen von ein bis zwei Jahren, wurden danach aber nicht selten von der in die Prozesse involvierten Gestapo in „Schutzhaft“ genommen und in Konzentrationslager deportiert. Unter den Verurteilten waren auch 46 Kölner Alexianer (eine römisch-katholische Brüdergemeinschaft).

Ziel der propagandistisch genutzten Prozesse war die Darstellung der Kirche als „Brutstätte des Lasters“. Die katholische Kirche wehrte sich von oberster Stelle gegen die Diffamierung, zeigte sich aber gleichzeitig geschockt über das Ausmaß des Missbrauchs von Schützlingen, der bei den Prozessen zutage kam - entsprechend äußerte sich selbst Papst Pius XI. in der Enzyklika „Mit brennender Sorge“ im März 1937.

Das Mahnmal für die schwulen und lesbischen Opfer des Nationalsozialismus, nach der Kennzeichnung von nach Paragraf 175 Verurteilten auch „Rosa Winkel“ genannt, befindet sich am linken Rheinufer in direkter Nachbarschaft zur Hohenzollernbrücke. An der Brücke stand bis zum Zweiten Weltkrieg ein Pissoir, das als sogenannte „Klappe“ ein Treffpunkt queerer Männer auf der Suche nach sexuellen Begegnungen war.

Von der Nachkriegszeit bis 1969

Bemühungen in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit, an die vielfältigen Bewegungen und Szenen der Weimarer Republik anzuknüpfen, blieben in den 1950er und 1960er Jahren ohne Erfolg. Im insgesamt prüden Klima der Zeit versuchte man, sich durch die Betonung besonderen Anstands von den gesellschaftlichen Brüchen des Nationalsozialismus zu distanzieren, ohne diese jedoch vollständig abzulegen. So wurden einige der im Nationalsozialismus erlassenen oder verschärften Gesetze weiterhin ohne Reform angewandt - darunter auch der Paragraf 175, der in der Fassung von 1935 bis zur ersten Reform 1969 Bestand hatte. Dabei stand der Paragraf der in Artikel 3 des Grundgesetzes garantierten Gleichbehandlung der Geschlechter und der freien Entfaltung der Persönlichkeit entgegen.

Zwischen 1950 und 1969 kam es in mehr als 100.000 Ermittlungsverfahren zu etwa 50.000 Verurteilungen. Mit fast 4.000 Verurteilungen bildete das Jahr 1959 den Höhepunkt. Kirchennahe Stimmen forderten zwischenzeitlich gar eine Verschärfung der Verfolgung und die Strafbarkeit weiblicher Homosexualität. Ab 1965 sank die Zahl der Urteile mit dem in der Gesellschaft allmählich einsetzenden Wertwandel. Der Paragraf kam jedoch weiterhin zur Anwendung.

1966 wurde der damalige Regierungspräsident von Köln, Franz Grobben (1904-1994, im Amt ab 1958), gemeinsam mit anderen bei einer Polizei-Razzia in einer sogenannten Klappe, einer öffentlichen Toilette am Kölner Waidmarkt, erkennungsdienstlich erfasst.

Gegen Grobben wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das in der Boulevardpresse eingehend thematisiert wurde. Vermutlich um Schaden von seiner Partei, der CDU, abzuwenden, trat Grobben daraufhin „aus gesundheitlichen Gründen“ von seinem Amt zurück.

Die Große Koalition unter Bundeskanzler Kiesinger führte 1969 kurz vor dem Ende der Legislaturperiode eine Reform des Paragrafen 175 durch. Das Totalverbot gleichgeschlechtlicher Handlungen wurde aufgehoben. Das Schutzalter lag mit 21 Jahren jedoch immer noch höher als bei heterosexuellen Beziehungen (14 Jahre). Illegal waren nun noch homosexuelle Prostitution und die Ausnutzung eines Hierarchiegefälles. Dadurch ergaben sich allerdings bizarre Fälle: Waren alle Beteiligten unter 18 Jahren oder mehr als 21 Jahre alt, so war es straffrei. Für Handlungen zwischen Personen, von denen eine unter 21 Jahren und eine andere über 21 Jahren alt war, wurde nur der Ältere bestraft. Beziehungen Gleichaltriger waren im Alter zwischen 18 und 21 Jahren generell illegal.

Trotz der teils verworrenen Rechtslage entstanden nach dem Inkrafttreten der Reform am 1. September 1969 im daher so benannten „Nach-September“ erstmals seit der Weimarer Republik sichtbare queere Bewegungen und Szenen in der Bundesrepublik.

Emanzipation in den 1970er und 1980er Jahren

Mit der Aufhebung des Totalverbots entwickelte sich ab den frühen 1970er Jahren in der Bundesrepublik und so auch in Köln erneut eine queere Szene. Ganz zentral trug auch der 1971 erstaufgeführte Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ von Rosa von Praunheim zur Gründung zahlreicher Vereine und Initiativen bei.

Zwischen 1971 und 1972 wurde in Köln die Gay Liberation Front (glf) nach New Yorker Vorbild gegründet. Der Verein traf sich zunächst in Privatwohnungen sowie in Räumlichkeiten der Evangelischen Studentengemeinde. Durch die Reform von 1969 drohte zwar - größtenteils - keine strafrechtliche Verfolgung mehr, die gesellschaftliche Diskriminierung bestand allerdings fort. Daher herrschte neben der Aufbruchsstimmung auch ein gewisses Zögern.

Am 23. November 1973 erfolgte unter dem sozialliberalen Kabinett Brandt II eine umfassende Reform des Sexualstrafrechts insgesamt. Das Schutzalter wurde im Paragraf 175 von 21 auf 18 Jahre gesenkt.

Die glf erhielt 1974 die Anerkennung als gemeinnützig und konnte ein erstes kleines Zentrum in der Dasselstraße realisieren. Anfang 1979 entstand das dritte Zentrum in der Roonstraße. 1980 gab es die erste Frauengruppe innerhalb des Vereins.

Bei einem Brand 1983 wurde das Zentrum in der Roonstraße weitestgehend zerstört. Die genauen Umstände, unter denen das Feuer ausgebrochen war, blieben ungeklärt. Zum Ende des Jahres erfolgte die Schließung des Zentrums.

Unter dem Motto „Alle unter einem Dach!“ gründeten 1984 die glf und zunächst 10 weitere Gruppen und Vereine die Dachorganisation „Emanzipation e.V.“. Die Vision eines Zentrums für alle konnte bald umgesetzt werden: Schon am 16. März 1985 eröffnete das SchuLZ (Schwulen- und Lesbenzentrum) in der Bismarckstraße 17 in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Tanzschule. Zunächst wurde der Name Magnus-Hirschfeld-Zentrum erwogen, dann aber wegen mutmaßlich rassistischer Aussagen Hirschfelds verworfen.

Praktischerweise konnte der Schriftzug für das SchuLZ aus den übrig gebliebenen Neonbuchstaben der ehemaligen Tanzschule kostenlos gebildet werden.

Im SchuLZ fanden sich bald weitere Gruppierungen und Vereine zusammen, die verschiedenste Aktivitäten und Angebote umsetzten. So waren beispielsweise die Gruppe HUK (Homosexualität und Kirche), ein Frauenstammtisch und Angebote für Trans*personen hier angesiedelt. Es wurden Feste gefeiert, Informationsabende und Kurse abgehalten.

HIV und AIDS

In der Bundesrepublik verdoppelten sich die Neuerkrankungen mit HIV / AIDS jährlich zwischen 1984 und 1987, danach flachte der Anstieg ab und pendelte sich 1993 auf etwa 2000 Neuerkrankte pro Jahr ein.

Die HIV / AIDS-Pandemie nahm die Aktivitäten im SchuLZ stark in Anspruch. Es gab zahlreiche Selbsthilfegruppen und Informationsveranstaltungen. 1985 wurde innerhalb des Emanzipation e.V. die Kölner Aidshilfe gegründet und trat als unabhängige Organisation daraus hervor. Ab 1986 befand sich die Aidshilfe in eigenen Räumen am Heumarkt. Bis heute bietet sie umfassende Hilfe und Kontaktmöglichkeiten für HIV-positive und -negative Personen, um den Zugang zu medizinscher Versorgung, würdevollen Lebenssituationen und den Abbau von Vorurteilen voranzutreiben. Darüber hinaus unterhält die Aidshilfe eine eigene Grabstätte auf dem Kölner Melatenfriedhof.

Der 1946 in Brüssel geborene Aktivist Jean-Claude Letist und der 1961 in Köln geborene Schauspieler und Komiker Dirk Bach machten sich im Kampf gegen HIV / AIDS besonders verdient. 1990 erlag Letist der Krankheit selbst. An ihn erinnert ein Pflasterstein mit seinem Namen am sogenannten Kalten Eck, dem Denkmal für Opfer von HIV / AIDS am linken Rheinufer auf der Höhe des Heumarkts, sowie der im Jahr 2000 nach ihm benannte Jean-Claude-Letist-Platz nahe der Lindenstraße in Neustadt-Süd.

Dirk Bach starb 2012 in Berlin. Ihm zu Ehren wurde das Begegnungszentrum der Kölner Aidshilfe „Café Bach“ genannt. Bach und sein nach ihm verstorbener Lebensgefährte liegen in einer gemeinsamen Grabstätte auf dem Melatenfriedhof.

Wachstum und Fall des SchuLZ

1992 war die alte Tanzschule in der Bismarckstraße zu klein für das SchuLZ geworden. Neue Räumlichkeiten fanden sich in einer alten Brauerei im Kartäuserwall 18. Das Haus war lange besetzt gewesen. Die legale Nutzung wurde durch Bernd Wolfgang Schwarzkopf vorangetrieben und das SchuLZ sollte in diese Pläne einbezogen werden.

Letztlich dauerte es mit der Wiedereröffnung bis März 1994, dann wurde das soziale und kulturelle Programm wiederaufgenommen.

Mit dem Ende des Jahres 2002 zeichneten sich finanzielle Probleme im SchuLZ ab, die vor allem von der aus dem Verein ausgelagerten Gastronomie ausgingen. Diese hatte bereits seit Längerem keine Pacht bezahlt. Hinzu kamen Beschwerden aus der Nachbarschaft.

Bereits am 15. Juli 2003 wurde das SchuLZ geschlossen und der Dachverein Emanzipation e.V. aufgelöst.

Entwicklung des Cologne Pride

Mit dem Gay Freedom Day fand am 30. Juni 1979 erstmals der Vorgänger des Cologne Pride statt. Im diesem Rahmen fanden Konzerte, Tanzveranstaltungen und Filmvorführungen im späteren Bürgerzentrum Stollwerck statt.

Pride-Veranstaltungen und Christopher Streets Days (häufig CSD abgekürzt) gehen auf ein spontanes Aufbegehren queerer Personen gegen eine Polizei-Razzia am frühen Morgen des 28. Juni im Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street zurück.

In den 1980er Jahren fand jedes Jahr in einer anderen Stadt unter dem Titel Gay Freedom Day eine Gedenk- und Festveranstaltung aus diesem Anlass statt. 1991 war Köln erneut Austragungsort. Diesmal wurde der Trägerverein Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. (KLuST) gegründet, der seitdem den Cologne Pride austrägt. Zunächst wurde die Veranstaltung bis 2001 als Christopher Street Day bezeichnet. Seit 2003 trägt sie den Namen ColognePride.

Inzwischen ist der ColognePride eine zweiwöchige Veranstaltung, deren Ende und Höhepunkt das dreitägige Straßenfest ist, das normalerweise am ersten vollständigen Juliwochenende stattfindet. Das Festgelände erstreckt sich über die Bechergasse, den Alter Markt, Heumarkt, den Gürzenich, sowie seit einigen Jahren den Elogiusplatz, Teile der Pippinstraße und der Augustinerstraße.

Auf drei Bühnen wird ein umfangreiches Programm mit Diskussionen, Reden und Auftritten verschiedener Künstler*innen geboten. Am Samstagabend findet seit 2014 der Dyke* March statt. Dyke ist eine ursprünglich abwertend gemeinte Bezeichnung vor allem maskulin auftretender queerer Frauen, der von Mitgliedern der queeren Szene beansprucht und mit wertschätzender Bedeutung versehen wurde.

Die größte Teilveranstaltung des ColognePride ist die am Sonntagvormittag beginnende Demonstration. Sie wächst jedes Jahr und endet häufig erst in den Abendstunden. Mittlerweile nehmen knapp 200 Gruppen mit insgesamt Zehntausenden Demonstrierenden teil und mehr als eine Millionen Menschen verfolgt die Demonstration vom Straßenrand aus.

Streichung des Paragrafen 175 und Teilweise Rehabilitierung der Verurteilten

Erst nach der Wiedervereinigung wurde der Paragraf 175 im Jahr 1994 ersatzlos gestrichen. Zuvor existierten die unterschiedlichen Gesetze aus DDR und BRD nebeneinander. Mit der Aufhebung wurde das Schutzalter für heterosexuelle und homosexuelle Beziehungen auf 14 Jahre angeglichen.

2002 beschloss der Bundestag am 17. Mai (gewählt als Symboltag, 17.5 für 175) gegen Stimmen aus den Fraktionen CDU / CSU und FDP die Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile nach Paragraf 175. Queere Aktivist*innen und Vereine kritisierten, dass die Urteile zwischen 1945 und 1969 ausgenommen waren, obwohl dieselbe Gesetzesgrundlage zur Anwendung gekommen war.

Erst 2017 beschloss das Bundeskabinett Merkel III der großen Koalition einen Gesetzesentwurf zur Rehabilitierung der nach 1945 Verurteilten, der am 22. Juni verabschiedet wurde. Auf Drängen der CDU wurden lediglich diejenigen Verurteilten rehabilitiert, deren Partner 16 Jahre oder älter gewesen waren.

Zu Unrecht Verurteilte haben Anspruch auf Entschädigung.

Zahlreiche Opfer des Paragrafen 175 erlebten ihre Rehabilitation nicht mehr.

Orte der queeren Szene in Köln

Auch nach dem Verlust des SchuLZ gibt es in Köln verschiedentlich ausgerichtete Orte in der Szene. Die Zentren rubicon e.V. in der Rubensstraße nahe des Bermudadreiecks und anyway e.V. in der Kamekestraße bieten für queere Personen beziehungsweise queere Jugendliche Anlaufstellen für Beratung und sozialen Anschluss.

Die Aidshilfe bietet in ihren Räumlichkeiten am Heumarkt ebenfalls weiterhin Unterstützung, Kontaktmöglichkeiten und Aufklärung an.

In direkter Nachbarschaft sowie im sogenannten Bermudadreieck um die Schaafenstraße befinden sich außerdem verschiedenste Orte des queeren Nachtlebens.

(Antonia Frinken, LVR-Abteilung Digitales Kulturerbe, 2025)

Internet

de.wikipedia.org: Paragraf 175 Strafgesetzbuch (Deutschland) (abgerufen 22.07.2025)

de.wikipedia.org: Franz Grobben (abgerufen 22.07.2025)

de.wikipedia.org: HIV (abgerufen 22.07.2025)

de.wikipedia.org: AIDS (abgerufen 22.07.2025)

Literatur

- Centrum Schwule Geschichte (Hg.) (2005)

- Troubles in Paradise: 30 Jahre Schwulen- und Lesbenzentrum in Köln. Ausstellung des Centrums Schwule Geschichte e.V. mit glf e.V.. Köln.

- Centrum Schwule Geschichte (Hrsg.) (2003)

- Himmel und Hölle. 100 Jahre schwul in Köln. Katalog zur Ausstellung. Köln.

Queere Geschichte in Köln

- Schlagwörter

- Fachsichten

- Landeskunde

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Queere Geschichte in Köln”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-356486 (Abgerufen: 9. Februar 2026)