Geschichtlicher Hintergrund

Errichtung eines „Ehrenhains“

Opfergruppen

Künstlerische Gestaltung

Heutiger Zustand

Sonstiges

Internet

Geschichtlicher Hintergrund

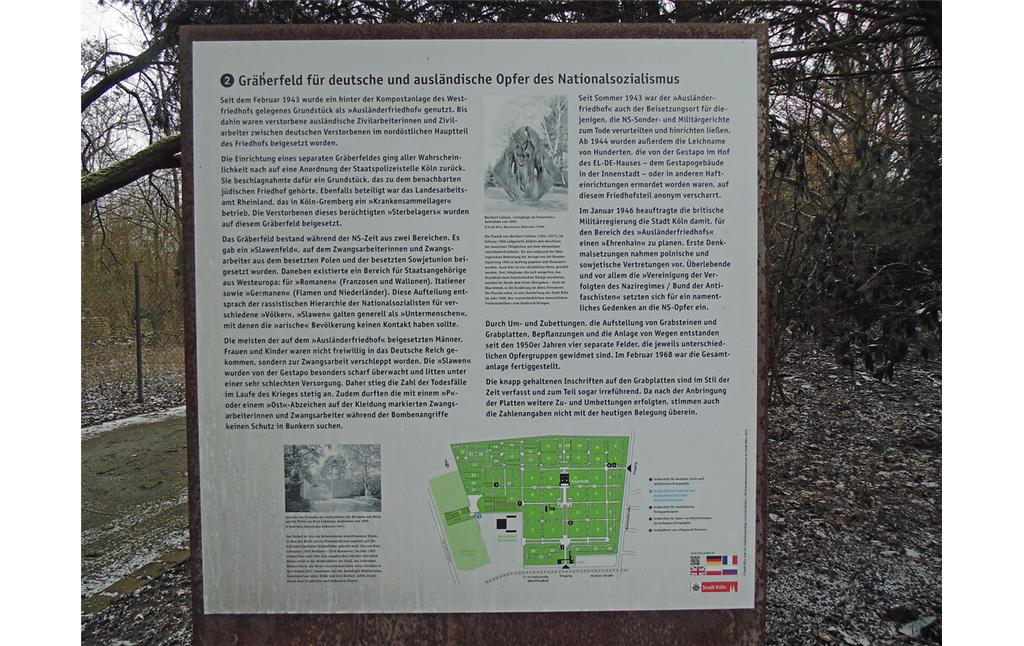

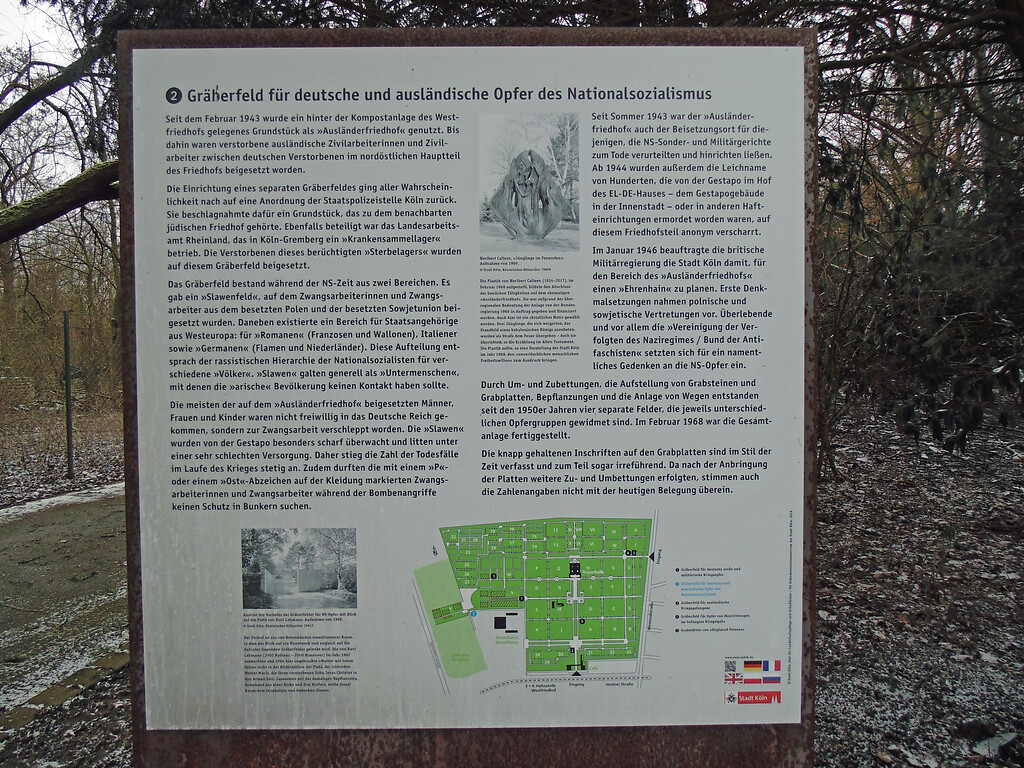

Die Anlage wurde seit Februar 1943, wahrscheinlich auf Anordnung der Staatspolizei Köln und unter Beteiligung des Landesarbeitsamts Rheinland, als so genannter „Ausländerfriedhof“ verwendet. Zuvor wurden ausländische Zwangsarbeiter*innen im nord-östlichen Teil des Friedhofs gemeinsam mit deutschen Hingerichteten und Verstorbenen begraben, auf dem heute so genannten 'Gräberfeld für Opfer von Hinrichtungen im Gefängnis Klingelpütz'.

Dem rassischen Weltbild der Nationalsozialisten entsprechend, sollten Ausländer von den Deutschen gesondert bestattet werden. Der „Ausländerfriedhof“ wurde daher am äußersten Westrand des Friedhofs angelegt auf einem beschlagnahmten Gelände, das zuvor zum Judenfriedhof Bocklemünd gehörte. Die Anlage befindet sich zudem hinter dem zum Westfriedhof gehörenden Komposthaufen. Die Schneise, den die Anlage in den Judenfriedhof schlägt, ist bis heute deutlich auf der Kartenansicht zu erkennen.

Ursrpünglich bestand das Gelände aus einem so genannten „Slawenfeld“, für zum Beispiel Russen und Polen, die entsprechend der NS-Diktion als „Untermenschen“ galten und daher gesondert von westeuropäischen „Rassen“ wie den „Romanen“ (z. B. Franzosen) und „Germanen“ (z. B. Niederländern) begraben liegen sollten. „Die meisten der auf dem 'Ausländerfriedhof' beigesetzten Männer, Frauen und Kinder waren nicht freiwillig in das Deutsche Reich gekommen, sondern zur Zwangsarbeit verschleppt worden.“ (Zitate hier und folgend nach NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln, NS-DOK)

Schon ab dem Sommer 1943 wurden auf dem „Ausländerfriedhof“ auch Personen begraben, die von NS-Sonder- und Militärgerichten zum Tode verurteilt worden waren. Ab dem darauffolgenden Jahr kamen zusätzlich von der Geheimen Staatspolizei, zum Beispiel in der Kölner Gestapo-Dienststelle im EL-DE-Haus, ermordete Personen hinzu, die hier anonym verscharrt wurden (www.west.nsdok.de).

Errichtung eines „Ehrenhains“

Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Januar 1946 beauftragte die britische Militärregierung im besetzten Rheinland die Stadt Köln damit, den „Ausländerfriedhof“ in einen „Ehrenhain“ umzuwandeln. Die ersten Denkmäler stammen jeweils von der polnischen und der sowjetischen Vertretung. Heute sind drei vermeintlich sowjetische Gedenksteine vorhanden: Sie bestehen aus einem roten, glatt polierten Stein. Zwei von ihnen sind mit Inschriften in kiryllischer Schrift versehen, in einen dritten sind drei Vögel im Flug eingraviert (siehe Bildergalerie).

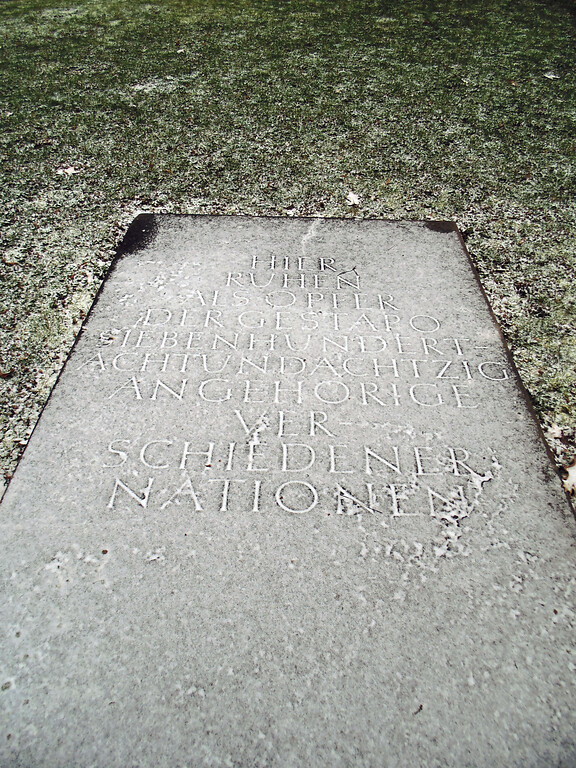

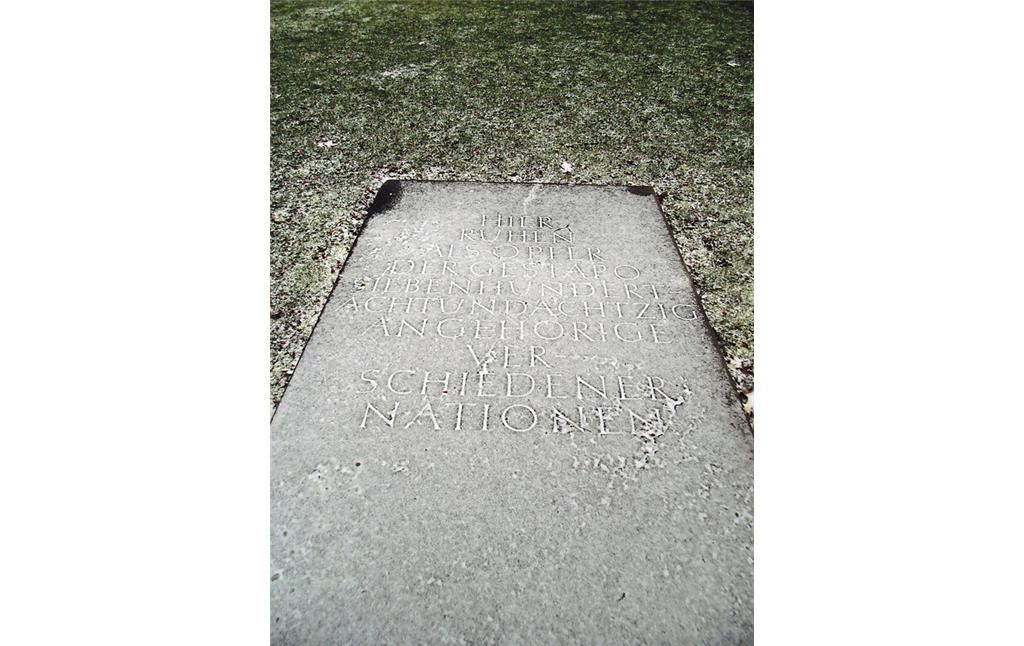

Weiterhin setzten sich Überlebende der Verfolgungen und vor allem die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA e. V.) für das namentliche Gedenken an die Opfer ein. Sofern möglich sind also einzelne Grabsteine auf der Anlage zu finden und keine anonymen Massengräber. Eine Ausnahme bildet das Feld für Opfer von Gestapo und NS-Justiz, da diese wie bereits erwähnt oft anonym verscharrt wurden.

Opfergruppen

Die ursprüngliche, von der NS-Ideologie getragene, Aufteilung in das „Slawenfeld“ und eines für westeuropäische Verstorbene, wurde zumindest teilweise durch Um- und Zubettungen aufgebrochen (auch von den Grabstätten von Displaced Persons auf dem Westfriehof) und in vier neue thematische Felder umgewandelt:

- Opfer verschiedener Nationalitäten,

- Opfer von Gestapo und NS-Justiz,

- Opfer der NS-Krankenmorde,

- Polnische und sowjetische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern und deren Kinder.

Jedes der vier Felder ist durch eine große steinerne Grabplatte im Boden gekennzeichnet. „Die knapp gehaltenen Inschriften ... sind im Stil der Zeit verfasst und zum Teil sogar irreführend. Da nach der Anbringung der Platten weitere Zu- und Umbettungen erfolgten, stimmen auch die Zahlenangaben nicht mit der heutigen Belegung überein“.

Im Jahr 1968 war die Errichtung des „Ehrenhains“ abgeschlossen (www.west.nsdok.de).

Künstlerische Gestaltung

Der „Ehrenhain“ wurde um einen Eingangsbereich und eine zentrale Plastik inmitten der vier Grabfelder ergänzt.

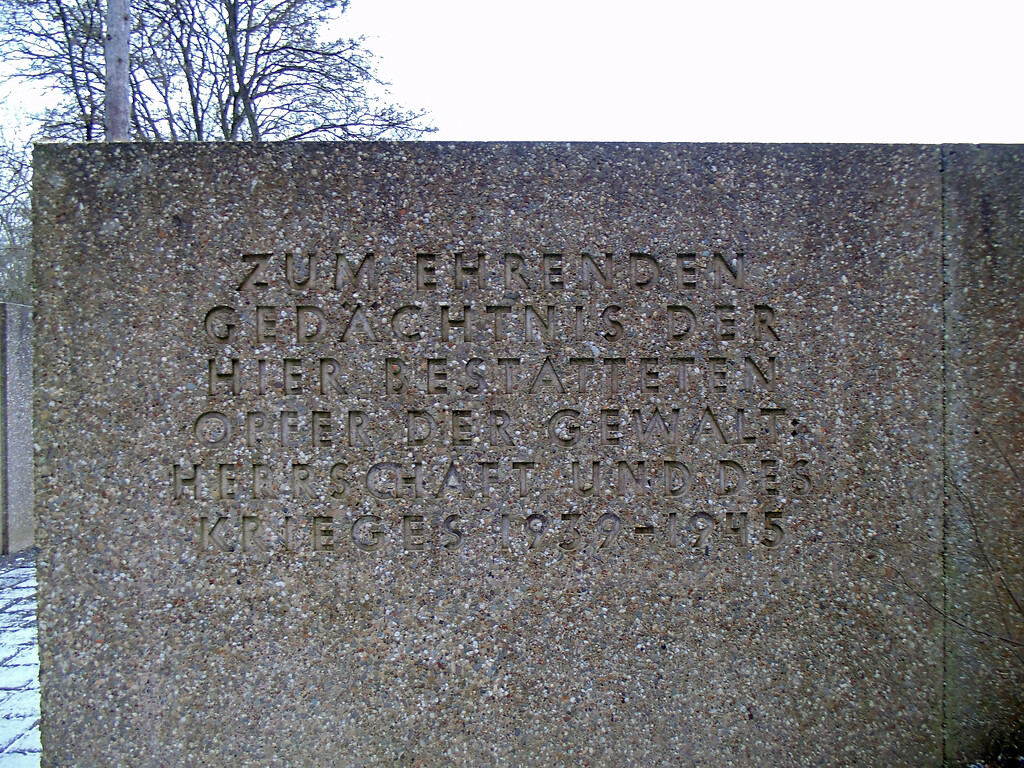

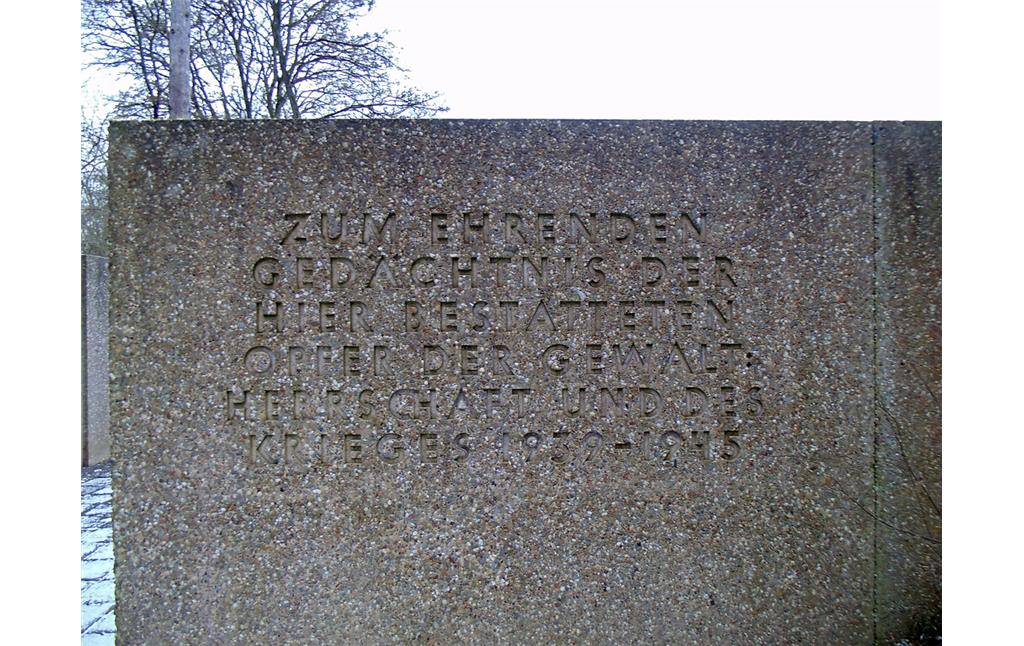

Der Eingangsbereich beseht aus einem offenen Raum mit vier massiven Wänden aus grobem Beton. An der Vorderseite ist ein Text „Zum ehrenden Gedächtnis ...“ in die Mauer eingraviert (siehe Bildergalerie).

Der Eingangsereich spielt mit den Sichtachsen, da er nicht sofort einen Blick auf die Grabfelder zulässt. Stattdessen fällt der Blick zunächst auf die Plastik „Mutter mit totem Sohn“ des Künstlers Kurt Lehmann (1905-2000) aus den Jahren 1962-1964. Die Plastik steht in der Bildtration einer christlichen Pietà, bei der die trauernde Gottesmutter Maria ihren toten Sohn Jesus in den Armen hält.

Die Idee des Eingangsbereichs ist es, vor dem Betreten und nach dem Verlassen des Geländes einen Raum zum „Innehalten und Gedenken“ zu bieten. Der Raum ist mit groben Betonplatten ausgelegt, ursrpünglich befand sich rechts neben der Pietà eine Weide, die diese mit ihren hängenden Ästen umrahmte. Rechts im Eingangsbereich waren drei Kiefern angepflanzt (siehe „Heutiger Zustand“).

Bei der zentralen Plastik inmitten der Grabfelder handelt es sich um die „Jünglinge im Feuerofen“ von Heribert Calleen (1924-2017) aus den Jahren 1966-1986 (siehe Bildergalerie). Sie war wegen der überregionalen Bedeutung des Ortes von der Bundesregierung in Auftrag gegeben worden. Die christliche Symbolik ist die von drei Jünglingen, die sich einer Geschichte des Alten Testaments nach weigerten, ein Standbild des babylonischen Königs Nebukadnezar anzubeten, dafür den Feuertod sterben sollten und wundersam errettet wurden (Buch Daniel 3,1). Die Figur steht für den „unverlöschlichen menschlichen Freiheitswillen“ (www.west.nsdok.de).

Heutiger Zustand

Die Anlage wird sichtlich gepflegt, entsprechend dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Es könnte jedoch in Erwägung gezogen werden, den deutlich über die Friedhofsmauer ragenden Komposthaupfen abzuflachen. Dies vor dem Hintergrund, dass der Ort von den Nationalsozialisten absichtlich hinter dem Komposthaufen gewählt wurde, um die hier Bestatteten zu entwürdigen.

Der Eingangsbereich ist darüber hinaus von der Bepflanzung her – also dem lebendigen Teil der Anlage – nicht mehr im ursprünglichen Zustand, der eigentlich „dem Innehalten und Gedenken dienen“ soll. Die Bepflanzung mit einer Weide und drei Kiefern wurde bisher nicht ersetzt, was allein die nackten Betonwände des offenen Eingangsraumes zurücklässt und einen direkten Blick auf den Komposthaufen ermöglicht.

Sonstiges

Die Erschließung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft fand durch die Arbeit des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln (NS-DOK) statt. Die hier zugrunde liegenden Informationen stammen von der Webseite des NS-DOK. Die vor Ort vorhandenen Informationstafeln des NS-DOK sind online abrufbar (www.west.nsdok.de).

(Katharina Grünwald, LVR-Redaktion KuLaDig, 2021)

Internet

www.west.nsdok.de: Die „Gräber für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ auf dem Westfriedhof (abgerufen 19.02.2021)

www.stadt-koeln.de: Friedhofsplan Westfriedhof (PDF, 350 KB, abgerufen 19.02.2021)

www.bmfsfj.de: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (abgerufen 19.02.2021)

www.bibleserver.com: Buch Daniel 3,1, Die Standhaftigkeit der drei Freunde (abgerufen 26.02.2021)

vvn-bda.de: Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (abgerufen 19.02.2021)

![Ehrenmal, das kurz nach Ende des Krieges 1945 von Angehörigen der Sowjetunion auf dem Gräberfeld für deutsche und ausländische Opfer des Nationalsozialismus auf dem Westfriedhof in Köln-Vogelsang errichtet wurde (2021). Die Inschrift unter dem Stern ist in Kyrillisch verfasst und bedeutet übersetzt: "Hier sind begraben / 728 russische Kriegsgefangene / Und Arbeiter, die gepeinigt [gefoltert] wurden / Von deutschen Faschisten / Von 1941 bis 1945 / Das Denkmal haben / Russische Kameraden [Genossen] aufgestellt"](/api/Media/Vespa?token=BI2aXCqgCsa4lsWamUKQflbUYGYIPm0QsThGcUdivZq1sb1oFABzaBHt1uH3QyIU4YClT5S-O6GS2meHuwREma65g6d_0sUw56CDY0727hNatVX9H2V2VM_KQeSGU1YNqZowTXnitJuc8EQNWSVaDmYRtrvQ4NaXFP--REf0TekH4ADD8rVK6-AvYwauir3-OH57DeDabHvZ-huKeFDuRRy7oba40AOeDnRPgGYyQa5F6dy0GblZbLurvr_83BY7)

![Ehrenmal, das kurz nach Ende des Krieges 1945 von Angehörigen der Sowjetunion auf dem Gräberfeld für deutsche und ausländische Opfer des Nationalsozialismus auf dem Westfriedhof in Köln-Vogelsang errichtet wurde (2021). Die Inschrift unter dem Stern ist in Kyrillisch verfasst und bedeutet übersetzt: "Hier sind begraben / 728 russische Kriegsgefangene / Und Arbeiter, die gepeinigt [gefoltert] wurden / Von deutschen Faschisten / Von 1941 bis 1945 / Das Denkmal haben / Russische Kameraden [Genossen] aufgestellt"](/api/Media/Vespa?token=BI2aXCqgCsa4lsWamUKQflbUYGYIPm0QsThGcUdivZq1sb1oFABzaBHt1uH3QyIU4YClT5S-O6GS2meHuwREma65g6d_0sUw56CDY0727hNatVX9H2V2VM_KQeSGU1YNqZowTXnitJuc8EQNWSVaDmYRtrvQ4NaXFP--REf0TekH4ADD8rVK6-AvYwauir3-OH57DeDabHvZ-huKeFDuRRy7oba40AOeDnRPgGYyQa54OpwxJ_5zwQeoKFvH4UmIFg2zuv2E9nz41V-7ukHdiA%28%28)