Severinstorburg in Altstadt-Süd

Severinspforte, Severinstor, Vringspooz oder Severinsportz

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Köln

Kreis(e): Köln

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 55′ 19,04″ N: 6° 57′ 33,7″ O 50,92196°N: 6,95936°O

Koordinate UTM 32.356.575,27 m: 5.643.129,21 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.567.500,66 m: 5.643.402,97 m

-

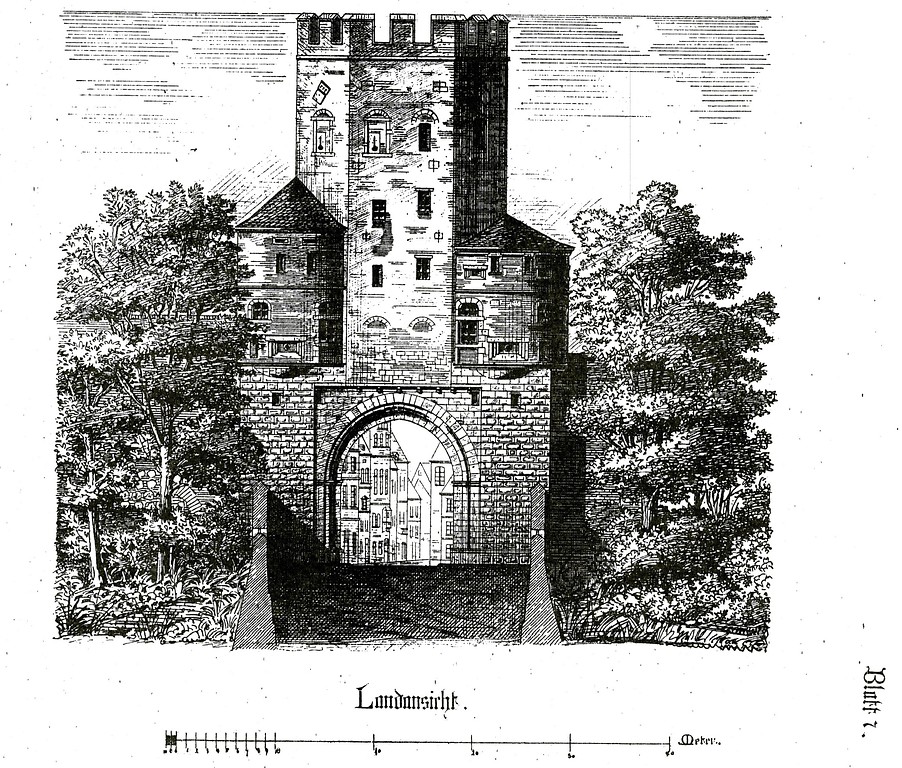

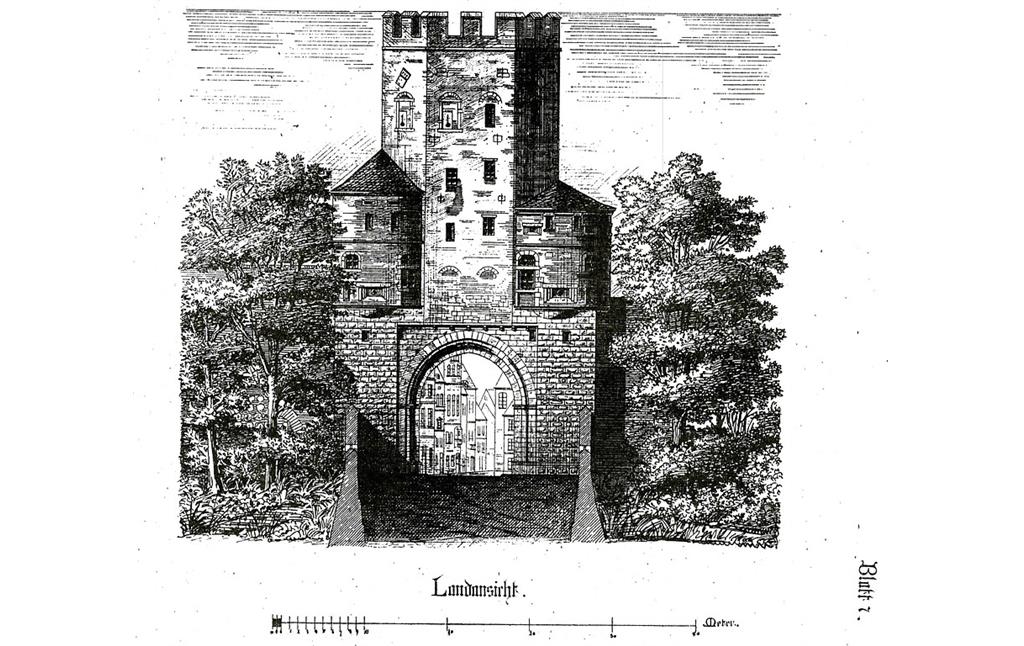

Ansicht der Kölner Severinstorburg (aus dem Band "Cölner Thorburgen und Befestigungen: 1180-1882" von 1884).

- Copyright-Hinweis:

- gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

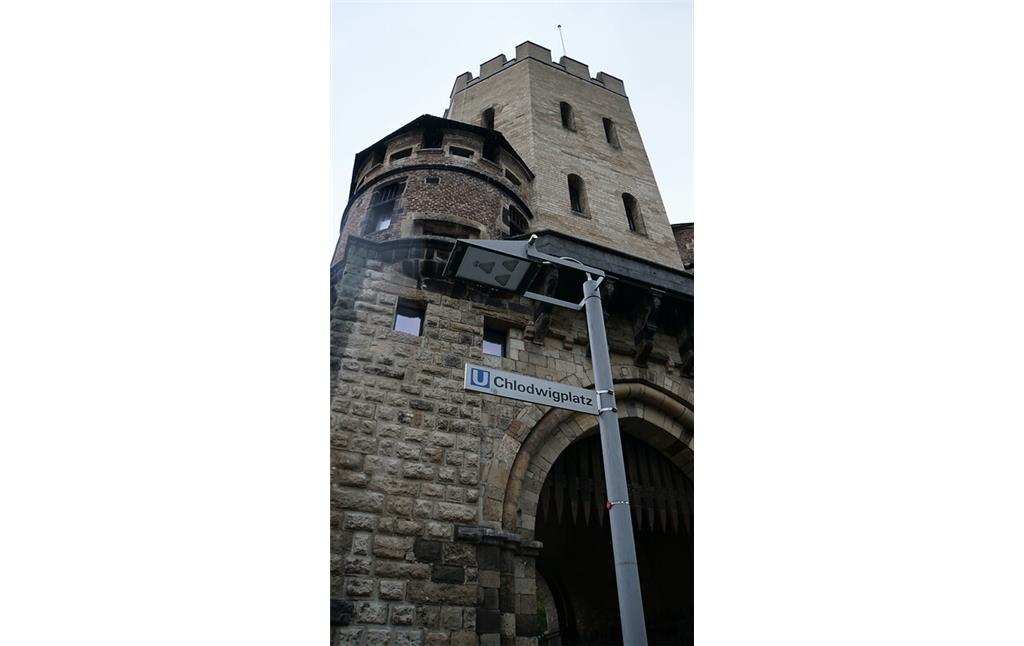

Severinstorburg Chlodwigplatz

- Copyright-Hinweis:

- Pia Wehrmaker, Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Pia Wehrmaker

- Medientyp:

- Bild

-

Severinstorburg Chlodwigplatz

- Copyright-Hinweis:

- Pia Wehrmaker, Landschaftsverband Rheinland Kulturlandschaftspflege

- Fotograf/Urheber:

- Pia Wehrmaker

- Medientyp:

- Bild

-

Historische Aufnahme des Kölner Severinstors am Chlodwigplatz (1956), ein Relikt der mittelalterlichen Stadtmauer, das sich in der preußischen Wallanlage des 19. Jahrhunderts erhalten hat.

- Copyright-Hinweis:

- Bundesarchiv / Presse- und Informationsamt der Bundesregierung / CC-BY-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

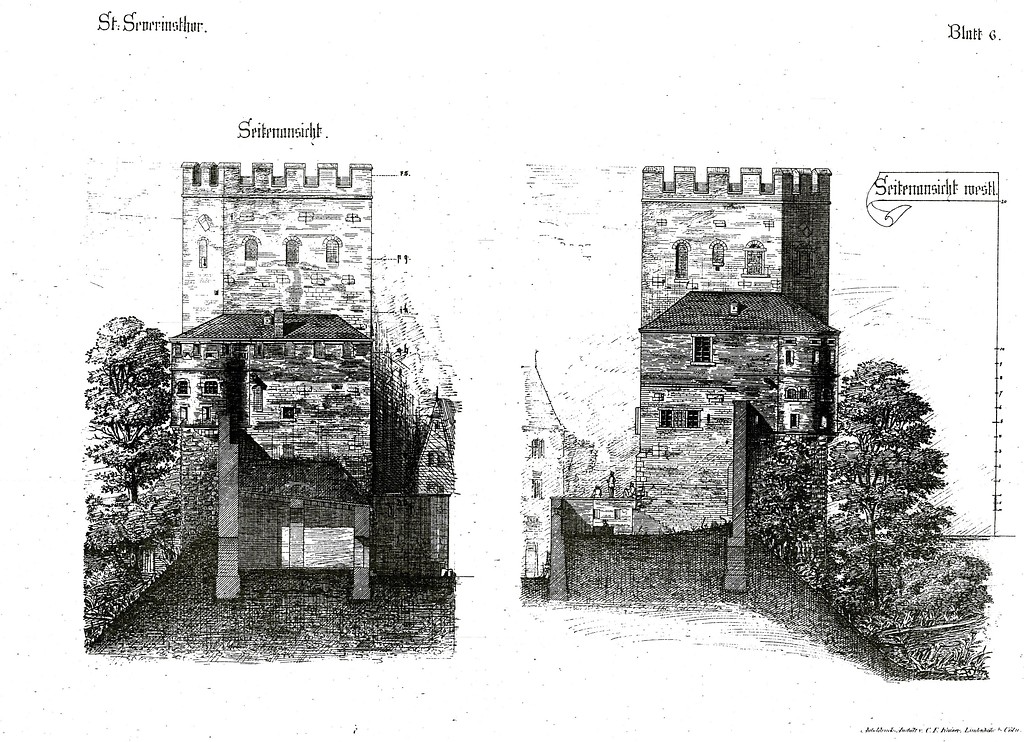

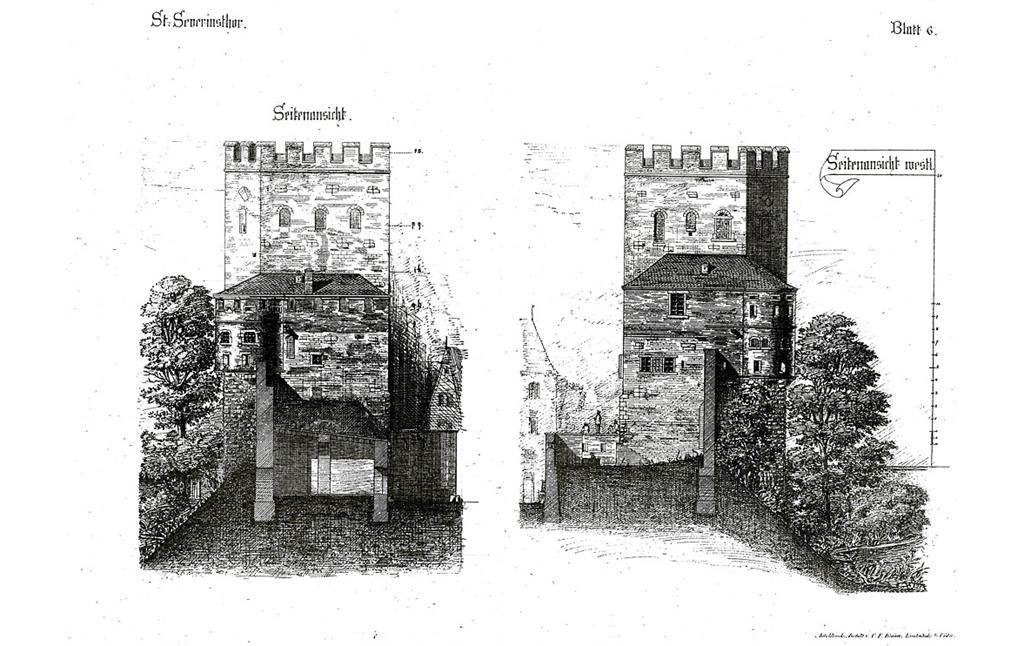

Seitenansicht der Kölner Severinstorburg (aus dem Band "Cölner Thorburgen und Befestigungen: 1180-1882" von 1884).

- Copyright-Hinweis:

- gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

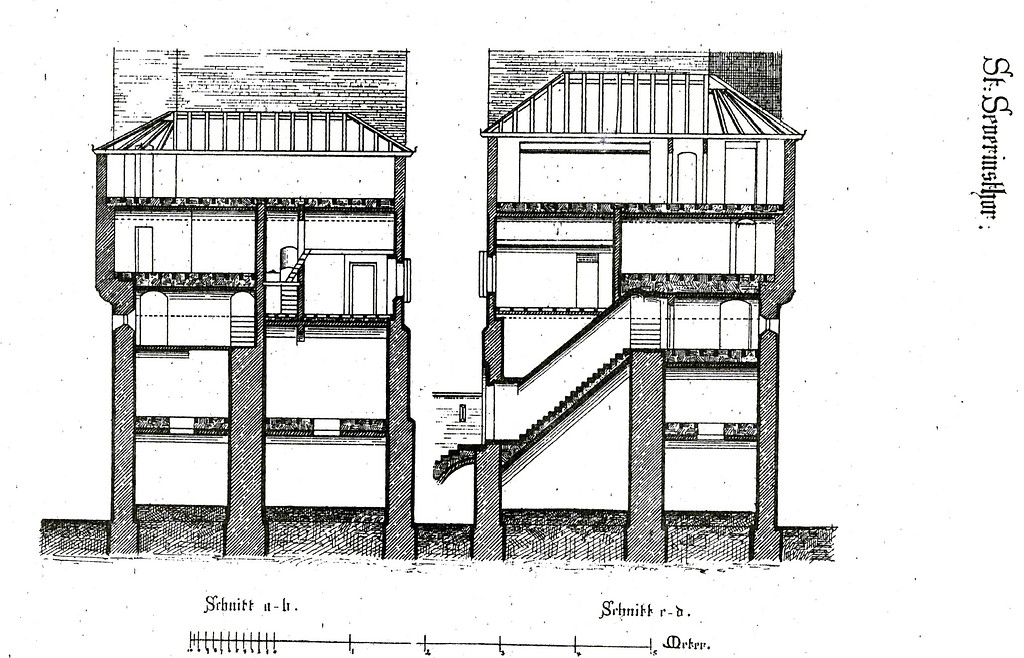

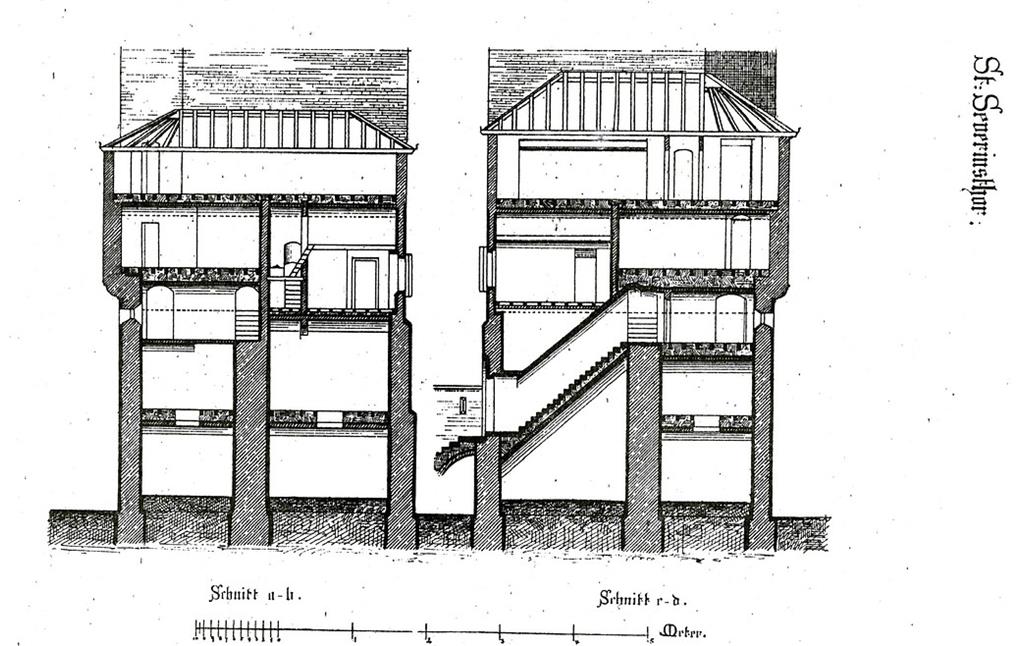

Querschnittzeichnungen der Kölner Severinstorburg (aus dem Band "Cölner Thorburgen und Befestigungen: 1180-1882" von 1884).

- Copyright-Hinweis:

- gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

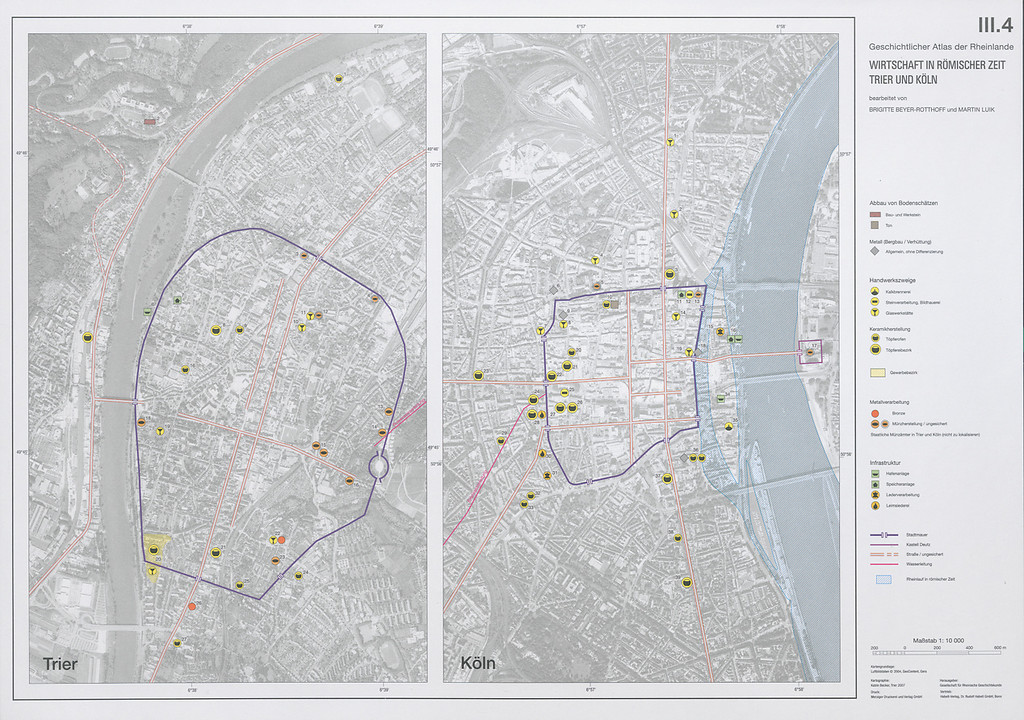

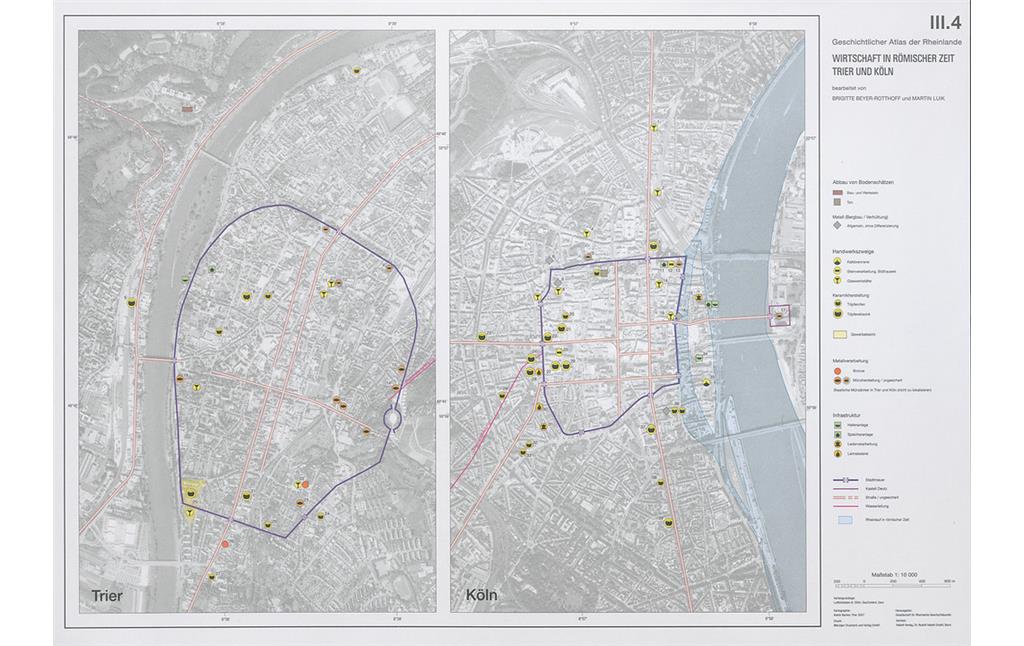

Geschichtlicher Atlas der Rheinlande: Wirtschaft in römischer Zeit. Trier (links) und Köln (rechts), 2007.

- Copyright-Hinweis:

- Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Brigitte Beyer-Rotthof; Martin Luik; Katrin Becker (Kartographie)

- Medientyp:

- Bild

Die Severinstorburg

Die Kölner Stadterweiterungen

Baubeschreibung

Nutzungsgeschichte

Baudenkmal

Internet, Literatur

Die Severinstorburg

Die nach dem Heiligen Severin (um 340-400), dem dritten namentlich bekannten Bischof von Köln und Schutzpatron der Stadt benannte Torburg war Teil der mittelalterlichen Stadtmauer Kölns. Sie ist neben dem Eigelsteintor, dem Hahnentor am Rudolfplatz und der Ulrepforte eine von vier erhalten gebliebenen Stadttorburgen der mittelalterlichen Domstadt und gilt als ein „exzellentes Beispiel mittelalterlicher Befestigungsbaukunst“ (altes-koeln.de).

Die erhaltene Severinstorburg entstand in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Zuge der dritten Kölner Stadterweiterung zwischen 1180 und 1259. Sie befindet sich zwischen der Ulrepforte im Westen sowie der Bottmühle und dem Bayenturm östlich von ihr.

Neben der Severinskirche gilt die Toranlage als Wahrzeichen des Kölner Severinsviertels. Vor Ort wird der mächtige Bau im kölschen Idiom meist „Vringspooz“ bzw. „Vringsportz“ genannt („Vring“ ist die kölsche Kurzform von Severin).

Die Kölner Stadterweiterungen

Eine erste Erweiterung der während der Römerzeit lediglich auf einer Fläche von rund 25 Hektar ummauerten Stadt Köln (vgl. Beyer-Rotthoff und Luik 2007 und die Karte in der Mediengalerie) erfolgte in den 950er Jahren und vergrößerte das Stadtgebiet auf nunmehr etwa 122 Hektar.

Im Zuge der aufgrund des starken Bevölkerungsanstiegs notwendigen zweiten Erweiterung (ab 1106) wurden die bisherigen Befestigungen verstärkt und einige Stadttore hinzugefügt. Die befestigte Fläche der Domstadt wuchs bis zum Jahr 1141 auf rund 223 Hektar an. Hierbei entstand auch der Vorgängerbau der bis heute erhaltenen Severinstorburg, das „alte“ Severinstor, das als Südtor der Stadt auf die strategisch wichtige Straße in Richtung Bonn hinaus führte.

1180 begannen schließlich die Baumaßnahmen der bis 1259 vorgenommenen dritten Erweiterung, an deren Ende sich die befestigte Siedlungsfläche Kölns durch die große mittelalterliche Stadtmauer mit ihren seinerzeit zwölf Toren auf 401 Hektar vergrößert hatte.

Baubeschreibung

Die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Zuge der dritten Kölner Stadterweiterung aus Tuff- und Basaltstein errichtete Severinstorburg gilt als herausragendes Beispiel der Befestigungsbaukunst des Mittelalters. Strategisch sicherte die Torburg die Straße nach Bonn und diente zugleich auch als Schutzbau für mehrere Klöster in seiner Nähe.

Als Torburg wird eine Toranlage bezeichnet, die zumindest aus einem Turm, einem Haupttor, einem Vortor und einem zwischen diesen liegenden zwingerartigen Hof besteht (Definition nach Wortnetz Kultur unter xtree-public.digicult-verbund.de).

In ihrer äußeren Gestalt wird die Severinstorburg von ihrem sieben Stockwerke umfassenden Turmaufbau aus Tuffstein beherrscht - ein im Grunde quadratischer Zentralbau mit Zinnengalerien auf dem Dach, der stadtauswärts über zwei vorkragende Ecken ausgebaut wurde („Sechskantzentralturm“), wodurch der etwa 10 Meter breite Turm feldseitig um weitere 2 Meter hervorragt.

Das dem mächtigen Turm als Sockel dienende vierstöckige Torgebäude mit zentralem Durchgang hat einen rechteckigen Grundriss von etwa 15 Metern Breite und 13 Metern Tiefe. Stadtseitig schließt der Aufbau des Torturms bündig mit dem Sockelbau ab.

Über der Tordurchfahrt befand sich ursprünglich eine dreiseitig mit einer Zinnenmauer abgeschlossene Kampfplattform mit einem so genannten „Überzimmer“ (eine Art Galerie zur Beobachtung oder Verteidigung). Dieses wurde jedoch später entfernt und feldseitig durch zwei kleine zweistöckige Flankentürme („Eckwarten“) zur unmittelbaren Verteidigung des Toreingangs ersetzt. Die heute noch existierenden Türme waren ursprünglich ebenfalls mit Zinnen versehen, die aber im 17. Jahrhundert durch aufgesetzte Kegeldächer („Kegelhelme“) ersetzt wurden.

Später wurden zusätzliche Geschützkammern zugefügt und die Torpassage wurde zeitweise verkleinert. Im Jahr 1581 wurden am Severinstor neue Wallpforten erbaut. Die Torburg wurde auch in der Folgezeit noch mehrfach verändert.

Nutzungsgeschichte

Das mittelalterliche Gebäude behielt auch nach der Einbindung von Teilen der alten Befestigungsbauten in die preußische Wallanlage um Köln ab 1815/16 noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts seine ursprüngliche Zweckbestimmung.

Als sich das 1835/38 erbaute Kölner Gefängnis Klingelpütz schon 1841 als zu klein erwies, wurden in der Severinstorburg und im Bayenturm zeitweise Notgefängnisse eingerichtet (Braun 2003, S. 132).

Eine - wenn auch historisch ungesichterte - Legende besagt, dass der Kölner Sinnspruch „Do bes noch nit lans Schmitz Backes“ („Du bist noch nicht an der Bäckerei Schmitz vorbei“, im Sinne von „Das ist noch nicht überstanden“) auf öffentliche Bußgänge von Straftätern zu dem Tor an der Stadtgrenze zurückgehe.

Wegen leichterer Vergehen verurteilte Deliquenten sollten demnach in Form einer öffentlichen Pranger- bzw. Schandstrafe vom Hacht-Gefängnis am Domhof aus zur Severinstorburg gehen. Während dieses Spießrutenlaufs konnten die Verurteilten von den Umstehenden beschimpft, geschlagen oder gepeitscht werden („Staupenschlag“). Hatte man die Backstube „Schmitz Backes“ an der Severinstraße erreicht, war diese Tortur überstanden (www.koeln-lotse.de und koelnding.podigee.io).

Nach der weitestgehenden Schleifung der preußischen Wallanlage und der Kölner Stadtmauern ab dem Jahr 1881 beherbergte das Tor zunächst ein Naturkunde- und später ein Hygienemuseum. Während der Zeit des Nationalsozialismus hatte die Kölner Hitlerjugend ihren Sitz in der Severinstorburg.

1979 wurde das Gebäude zum Bürgerzentrum „Bürgerhaus Severinstorburg“ umgebaut. Bereits seit einigen Jahren kann man sich hier auch im Burgsaal, in der Severinstube oder im Turmsaal standesamtlich trauen lassen (www.stadt-koeln.de, Trauorte). Ferner können diese Räumlichkeiten auch als „Eventlocation im Herzen der Kölner Südstadt“ für private Feiern angemietet werden (www.severinstorburg.de).

Baudenkmal

Das Objekt „Stadttor und Platzgestaltung“ (Chlodwigplatz, ohne Nummer, Neustadt/Süd) ist mit Eintragung in Denkmalliste der Stadt Köln vom 1. Juli 1980 ein eingetragenes Baudenkmal (laufende Nr. 29).

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2019/2023)

Internet

www.stadt-koeln.de: Suche in der Denkmalliste (abgerufen 11.03.2019, Inhalt nicht mehr verfügbar 18.01.2024)

www.stadt-koeln.de: Interaktive Denkmalkarte Köln (abgerufen 18.01.2024)

www.stadt-koeln.de: Besondere und spektakuläre Trauorte in Köln (abgerufen 12.03.2019)

www.das-alte-koeln.de: Ausschnitt aus dem Gemälde „Severinstor Außenseite“ von Siegfried Glos (abgerufen 01.06.2021)

altes-koeln.de: Severinstor (mit historischen Abbildungen, abgerufen 15.06.2023)

www.stadt-koeln.de: Altstadt-Süd (abgerufen 11.03.2019)

www.severinstorburg.de: Severinstorburg Köln (abgerufen 11.03.2019)

de.wikipedia.org: Severinstorburg (abgerufen 11.03.2019)

xtree-public.digicult-verbund.de: Thesaurus Wortnetz Kultur (WNK) des Landschaftsverbands Rheinland (abgerufen 13.03.2019)

www.heiligenlexikon.de: Severin von Köln (abgerufen 11.03.2019)

www.rheinische-geschichte.lvr.de: Severin, Heiliger und Bischof von Köln (abgerufen 12.03.2019)

www.koeln-lotse.de: „Lans Schmitz Backes“ (Uli, der Köln-Lotse vom 31.12.2017, abgerufen 21.11.2019)

koelnding.podigee.io: Das Köln Ding der Woche - Lans Schmitz Backes (Uli, der Köln-Lotse, Podcast vom 04.08.2023, abgerufen 07.08.2023)

Literatur

- Beyer-Rotthof, Brigitte; Luik, Martin (2007)

- Wirtschaft in römischer Zeit. (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, III.4.) Bonn.

- Braun, Susanne (2003)

- Das Gefängnis als staatliche Bauaufgabe dargestellt am Beispiel der Kölner Strafanstalt "Der Klingelpütz" (1834-1838 und 1843-1845). (Dissertation phil. Universität zu Köln.) Köln. Online verfügbar: kups.ub.uni-koeln.de, abgerufen am 24.02.2016

- Hansmann, Doris (2005)

- Südstadt. Mythos und Lebensgefühl. Köln.

- Krings, Ulrich; Krieg, Stefan W. (1990)

- Prestel Städteführer Köln. München.

- Meynen, Henriette (Hrsg.) (2021)

- Die Kölner Stadtbefestigungen. Einzigartige Zeugnisse aus Römerzeit, Mittelalter und Neuzeit. Touren entlang der historischen Stadtbefestigungen. (Fortis Colonia, Schriftenreihe Band 3.) S. 128-136, Daun.

- Signon, Helmut (2006)

- Alle Straßen führen durch Köln. 3. von Klaus Schmidt überarbeitete und aktualisierte Ausgabe. S. 119-121, Köln.

- Wilhelm, Jürgen (Hrsg.) (2008)

- Das große Köln-Lexikon. S. 36, 419 u.a., Köln (2. Auflage).

Severinstorburg in Altstadt-Süd

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Chlodwigplatz / Severinswall

- Ort

- 50678 Köln - Altstadt-Süd

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Ortsfestes Denkmal gem. § 3 DSchG NW

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1200 bis 1250

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Severinstorburg in Altstadt-Süd”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-290367 (Abgerufen: 12. Februar 2026)