Entstehung

Zeit des Nationalsozialismus

Nachkriegszeit und 1950/60er-Jahre

Neue Veränderungen am Rudolfplatz

Baudenkmal

Der Name des Platzes

Quellen, Internet, Literatur

Entstehung

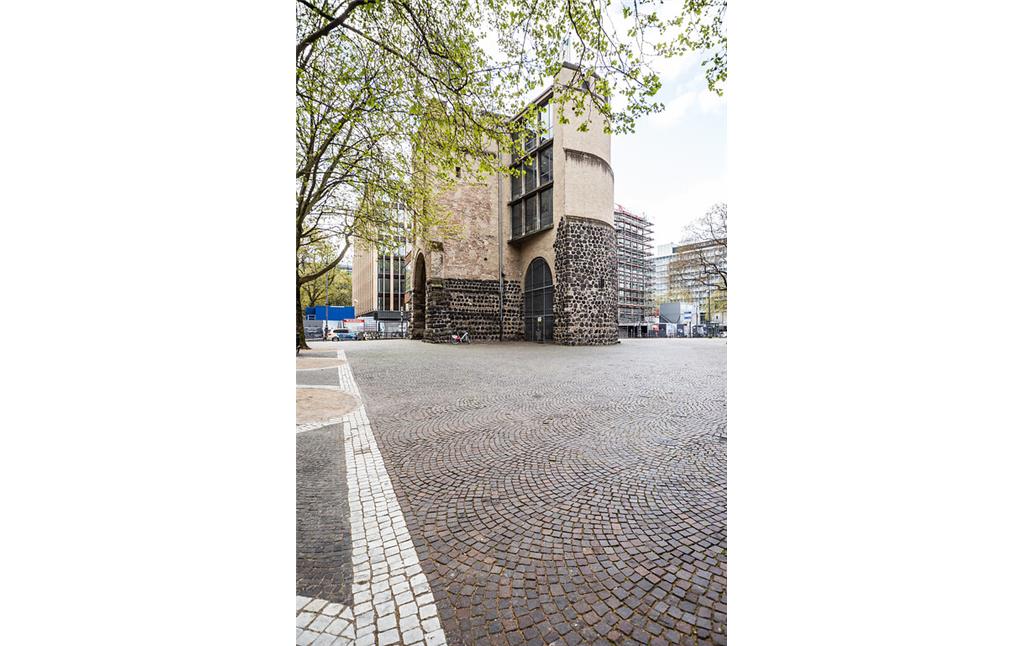

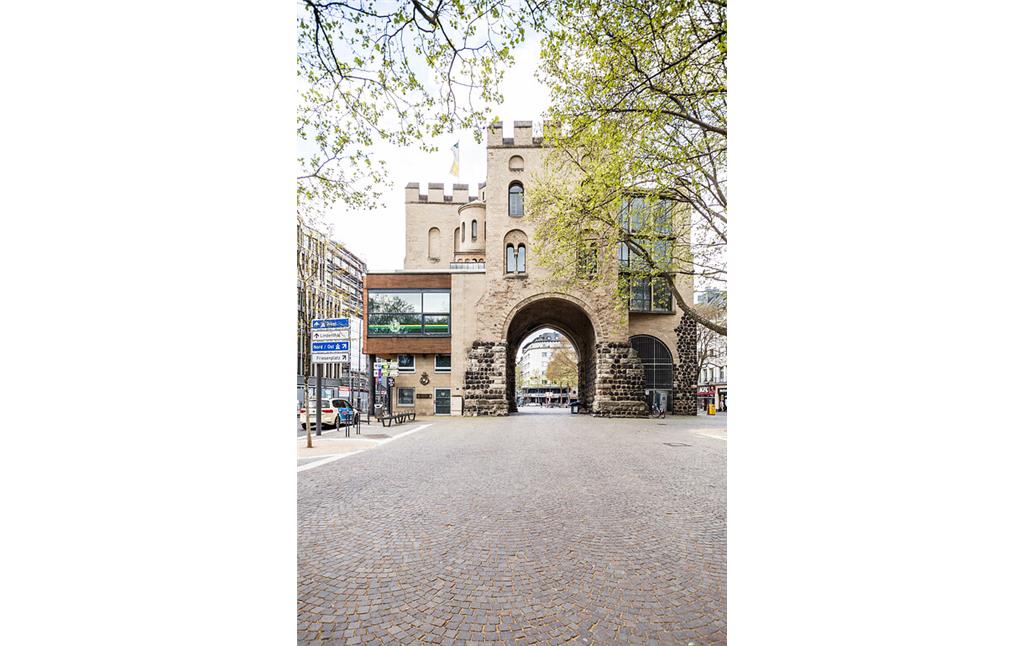

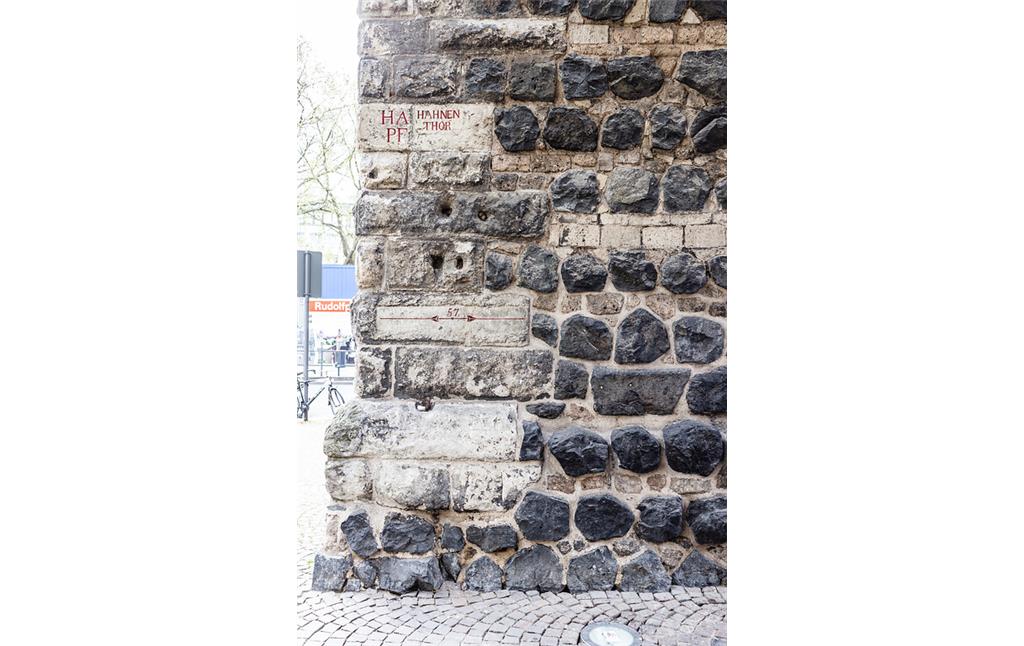

Das Hahnentor wurde Anfang des 13. Jahrhunderts erbaut und sicherte den westlichen Zugang der Stadt zur Straße Richtung Aachen und Jülich. Die Hahnentorburg ist eine von ursprünglich zwölf Torburgen entlang der ungefähr acht Kilometer langen mittelalterlichen Stadtmauer von Köln. Im Mittelalter betraten Könige nach ihrer Krönungs-Zeremonie in Aachen die Stadt durch das Hahnentor und zogen weiter zum Schrein der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom.

Der Vorplatz, der heutige Rudolfplatz, entstand jedoch erst Ende des 19. Jahrhunderts: Durch die industrielle Revolution und dem damit einhergehenden Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum wurde eine Stadterweiterung Kölns unausweichlich. Im Jahr 1882 wurde die mittelalterliche Stadtmauer aufgegeben und der Rudolfplatz entstand.

Zeit des Nationalsozialismus

Auch der Rudolfplatz war von nationalsozialistischen Umplanungen der Stadt betroffen. Die städtebaulich und historisch geprägte Ost-West-Achse sollte zu einer repräsentativen Aufmarschstraße aus- und umgebaut werden. Hierzu wurde eine gradlinige Straße (heute Hahnenstraße) durch die bestehenden Blockstrukturen verlegt und verband so den Rudolfplatz und den Neumarkt auf direktem Weg.

Nachkriegszeit und 1950/60er-Jahre

Durch die enormen Luftangriffe während des Zweiten Weltkriegs war ein Großteil Kölns zerstört. So erlitt auch der Block gegenüber dem Rudolfplatz massive Schäden und das Hahnentor erlitt einen Treffer. Nach den Aufräumarbeiten wurde das Hahnentor wiederhergestellt.

Als Basis für die Neugestaltung wurde der sogenannte Rot-Gelb-Plan der Kölner Innenstadt von 1949 erstellt. Dieser basiert auf einem Entwurf des Architekten Wilhelm Riphahn. Die markante Ost-West-Achse wurde dabei beibehalten.

In den 1950ern entstanden, einhergehend mit dem Wirtschaftswunder, zahlreiche Neubauten im gesamten Kölner Stadtgebiet. Auch die Bebauung rund um den Rudolfplatz veränderte sich. So eröffnete zum Beispiel im Juli 1956 das vom Kölner Architekten Theodor Kelter entworfene Theater am Rudolfplatz. Das von Wilhelm Riphahn und Paul Doetsch geplante Eckhaus wurde im September 1953 fertigstellt. Das angrenzende Kölner Opernhaus wurde 1958 abgerissen und durch ein ebenfalls von Theodor Kelter entworfenes Verwaltungsgebäude ersetzt (heute Steigenberger Hotel).

Neue Veränderungen am Rudolfplatz

Bereits 2008 äußerte das Bau- und Planungsdezernat die Überlegung einer Umgestaltung des Rudolfplatzes und dessen Umgebung. Von 2015 an hat es drei Qualifizierungsverfahren gegeben, die den Platz mithilfe einer hochwertigen Architektur ein attraktiveres Erscheinungsbild verleihen soll. 2017 begannen die Abrissarbeiten des Theaters am Rudolfplatz und der Brücke über die Hahnenstraße zum Hahnentor.

Zukünftig sollen drei Neubauten das Bild des Rudolfplatzes prägen, die vornehmlich als Büros sowie Laden- und Gastronomieflächen genutzt werden sollen.

Baudenkmal

Mit Eintragung vom 1. Juli 1980 wurden der Rudolfplatz und das Hahnentor unter der laufenden Nummer 128 als Baudenkmäler in die Kölner Denkmalliste aufgenommen (www.stadt-koeln.de).

(Marcel Harnisch, 2021)

Der Name des Platzes

Bereits der mit der Umgestaltung der vormaligen Stadtmauer-Areale und dem Ausbau der Kölner Neustadt-Ringe betraute Stadtbaumeister Hermann Josef Stübben (1845-1936) hatte vorgeschlagen, die Straßen und Plätze des prachtvoll neugestalteten Ringboulevards nach deutschen Herrscherfamilien zu benennen (vgl. auch Barbarossaplatz und Chlodwigplatz).

Zunächst hieß der neu entstandene Platz ab dem 4. Mai 1882 Hahnentorplatz, bevor er zum 20. Dezember 1883 in Rudolfplatz umbenannt wurde.

Der ursprüngliche Namenspatron war König Rudolf I. (1218-1291), der ab 1273 amtierende erste römisch-deutsche König aus dem Geschlecht der Habsburger. Seine Herrschaft beendete das sogenannte Interregnum (die „Zwischenkönigszeit“ mit schwach ausgeprägter Königsherrschaft im Reich), trotz aller Bemühungen erlangte Rudolf jedoch nie die Kaiserwürde. Nachdem er am 1. Oktober in Frankfurt von den Kurfürsten zum König gewählt worden war, wurde Rudolf I. am 24. Oktober 1273 vom Kölner Erzbischof Engelbert II. von Falkenburg (~1220-1274, amtierte seit 1261) in Aachen gekrönt. Traditionell begaben sich die frisch gekrönten Könige auf eine Wallfahrt zum Kölner Dom, um den dortigen Dreikönigenreliquien zu huldigen. Für den Einzug in die Domstadt diente meist das Hahnentor als Kaisertor.

Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Rudolfplatz - wie viele andere Orte, Straßen und Plätze auch - im Sinne der Machthaber umbenannt. Zwischen 1937 und 1945 hieß er Schlageterplatz (Signon 2006). Nach de.wikipedia.org erfolgte der Namenswechsel bereits 1933. In Greven's Kölner Adressbuch taucht der Name Schlageterplatz anstelle von Rudolfplatz das erste Mal im Jahr 1934 auf. Da die Adressbuchdaten meist im Jahr zuvor ermittelt wurden, ist davon auszugehen, dass die Umbenennung vermutlich bereits 1933 stattgefunden hat, spätestens aber 1934 (Hinweis Herr Berger). Ein Plan von Köln aus dem Jahr 1938 weist den Platz jedenfalls unter seinem neuen Namen aus (landkartenarchiv.de).

Der Angehörige verschiedener Freikorps und militante Aktivist Albert Leo Schlageter (1894-1923) war während der französisch-belgischen Ruhrbesetzung von einem französischen Militärgericht wegen Spionage und mehrerer Sprengstoffanschläge zum Tode verurteilt und durch Erschießung exekutiert worden. Bereits zu Zeiten der Weimarer Republik löste die Hinrichtung in Deutschland Proteste - auch der offiziellen Politik - aus und Schlageter wurde nachfolgend von der NS-Propaganda als „erster Soldat des Dritten Reiches“ in einem regelrechten „Schlageter-Kult“ zum Nationalhelden und zur Märtyrerfigur der rechten Kreise erhoben.

Am 21. April 1945 erhielt der Rudolfplatz seinen vorherigen Namen zurück.

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2023)

Quellen

- Frederike Bohlen, Ivan Falkenstern, Marcel Harnisch: Rudolfplatz, Februar 2021 (unveröffentlichte Semesterarbeiten im WS 2020/21 an der TH Köln, Fakultät für Architektur, Prof. Norbert Schöndeling; Dozentin Dr. Elke Janßen-Schnabel: Denkmalrecht und kommunale Satzungen, „Städtebauliche Schnittstellen am Ring in Köln“).

- Greven's Adreßbuch von Köln und Umgegend, Adreßbuch der Kreise Köln-Land, sowie von Bensberg, Bergisch-Gladbach und Porz (76,2.1934), online unter www.digibib.geneology.net, abgerufen 05.11.2024)

- Freundlicher Hinweis von Herrn Michael Berger, 2024.

Internet

www.koelnarchitektur.de: „Neuer Eingang West“ (abgerufen 15.06.2021)

www.ga.de: „So hat sich der Rudolfplatz in Köln verändert“ (Text Rebecca Welsch, General-Anzeiger Köln vom 30.07.2018, abgerufen 15.06.2021)

www.masterplan-koeln.de: Rudolfplatz (abgerufen 15.06.2021)

www.digit.wdr.de: „Hahnentor in Köln“ (abgerufen 15.06.2021)

www.stadt-koeln.de: Interaktive Denkmalkarte Köln (abgerufen 18.01.2024)

www.koeln-lotse.de: Josef Stübben - Der Stadtbaumeister der Kölner Moderne (Uli, der Köln-Lotse vom 15.08.2025, abgerufen 25.08.2025)

www.youtube.com: Der Rudolfplatz im Ausschnitt „Köln vor dem Krieg“ der Dokumentation „Das alte Köln in Farbe“ (abgerufen 31.01.2022)

rheinische-geschichte.lvr.de: Hermann Josef Stübben, Stadtplaner (1845-1936) (abgerufen 04.07.2023)

de.wikipedia.org: Albert Leo Schlageter (abgerufen 04.07.2023)

de.wikipedia.org: Kölner Ringe, Rudolfplatz (abgerufen 04.07.2023)

landkartenarchiv.de: Plan von Köln 1938, Werbebeigabe des Kaufhauses Carl Peters in Köln, Verlag Ernst Moißl sen., Köln (abgerufen 04.07.2023)

www.stadt-koeln.de: Suche in der Denkmalliste Köln (abgerufen 15.06.2021, Inhalt nicht mehr verfügbar 18.01.2024)