Bedeutung der Flößerei für Kamp-Bornhofen

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Landeskunde

-

Die Flößer beim Zusammenbau eines Floßes (um 1910)

- Copyright-Hinweis:

- Flösser- und Schiffermuseum Kamp-Bornhofen

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Junge Kamp-Bornhofener posieren auf einem Rheinfloß (1930er Jahre)

- Copyright-Hinweis:

- Flösser- und Schiffermuseum Kamp-Bornhofen

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Das letzte Floß, das in Kamp-Bornhofen lag (1968)

- Copyright-Hinweis:

- Flößer- und Schiffermuseum Kamp-Bornhofen

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Das Bild zeigt einen Wahrschauernachen mit dem sogenannten Wahrschauer (um 1910)

- Copyright-Hinweis:

- Flösser- und Schiffermuseum Kamp-Bornhofen

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Das Bild zeigt einen Wiedezopf, ein aus dünnen Ästen gedrehtes Seil (2008)

- Copyright-Hinweis:

- Flösser- und Schiffermuseum Kamp-Bornhofen

- Fotograf/Urheber:

- Alfred Leyendecker

- Medientyp:

- Bild

-

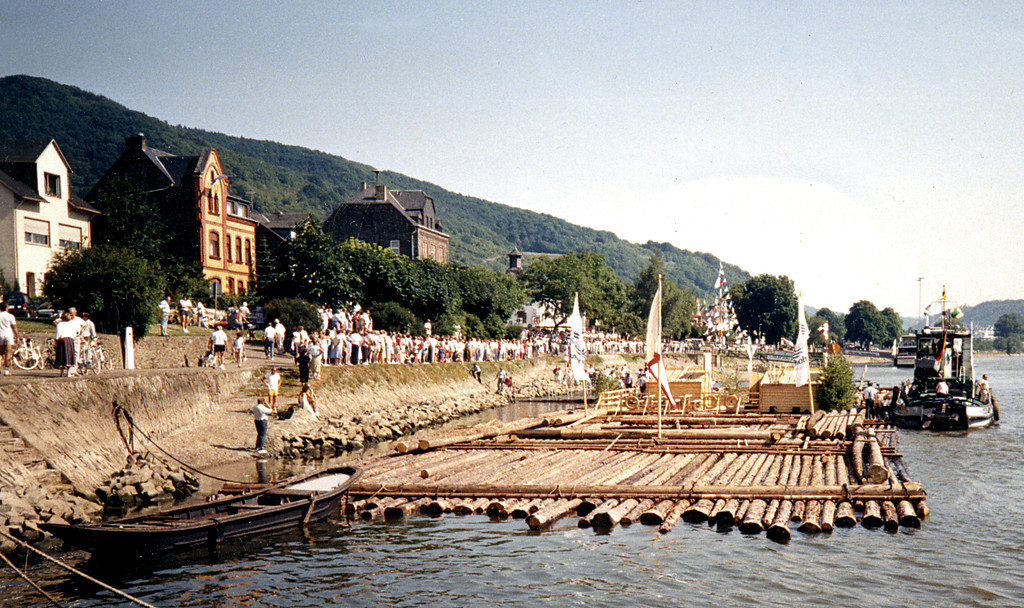

Rekonstruiertes Rheinfloß zum 700-jährigen Stadtjubiläum Kamp-Bornhofens (1988)

- Copyright-Hinweis:

- Flößer- und Schiffermuseum Kamp-Bornhofen

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Mitglieder des Flößer- und Schiffervereins zu Camp am Rhein (1950er Jahre)

- Copyright-Hinweis:

- Flösser- und Schiffermuseum Kamp-Bornhofen

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

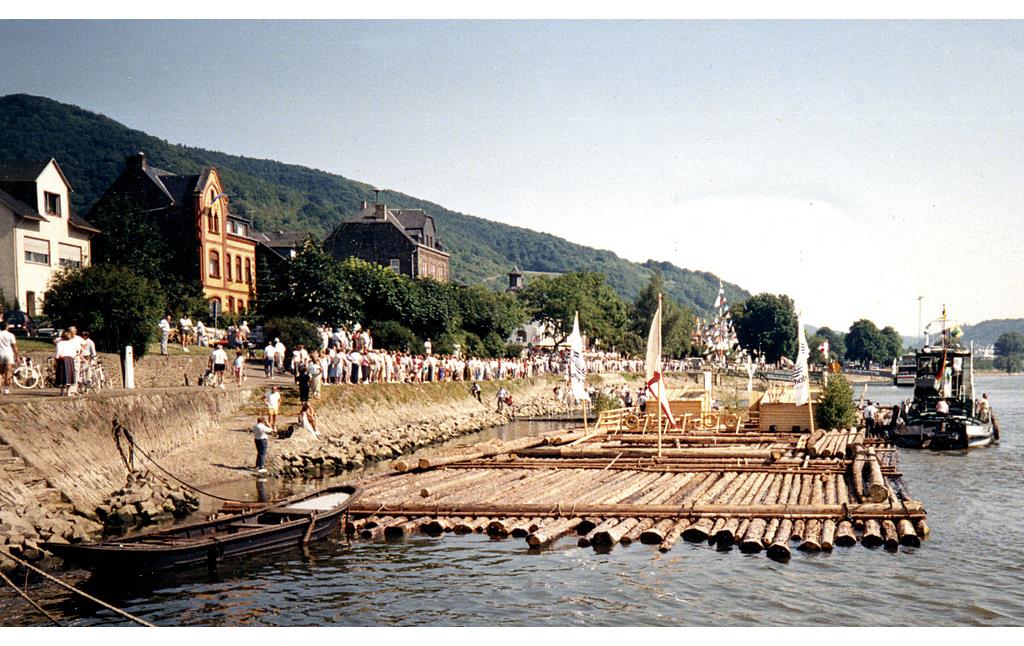

Rekonstruiertes Rheinfloß zum 700-jährigen Stadtjubiläum Kamp-Bornhofens (1988)

- Copyright-Hinweis:

- Flößer- und Schiffermuseum Kamp-Bornhofen

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

Flöße auf den Nebenflüssen des Rheins

Das Zusammenbauen der Flöße

Fahrt und Schwierigkeiten auf der Mittel-Rheinstrecke

Die Passage des Binger Lochs

Der Feierabend für die Flößer

Zielhafen der meisten Flöße

Wohin mit den Ausrüstungsgegenständen?

Heimweg der Flößer nach Camp und Bornhofen

Das Leben der Flößer und deren Familien

Der „Flößer- und Schifferverein zu Camp am Rhein“

Flöße auf den Nebenflüssen des Rheins

Die Holzstämme für die Flöße, die für die Nacht oder bei schlechtem Wetter am Floßliegeplatz in Camp festmachten, stammten aus dem gesamten Oberrheingebiet, inklusive seiner bewaldeten Nebenflüsse und hatten bereits einen weiten Weg zurückgelegt. So waren am Rodungsort aus Holzstämmen Riesenrutschen erstellt worden, um das Floßholz in Richtung des Flusses zu bringen. Die Wasserführung der Nebenflüsse reichte zum Flößen teilweise nicht aus, sodass diese aufgestaut werden mussten, um die Gestöre, so nannte man kleine Floßeinheiten, dort zu errichten. Mit dem Öffnen der Wehre wurden die Gestöre mit dem Stauwasser zum Rheinstrom geflößt. Diese Praktiken lassen sich heute noch mithilfe von Modellen in vielen Museen des Schwarzwaldes und des Spessarts nachvollziehen. Neben den Oberrhein-Nebenflüssen wurden auch auf der Mosel und der Lahn die Holzstämme mittels kleinerer Flöße zum Rhein gebracht.

Das Zusammenbauen der Flöße

Der Zusammenbau eines Floßes wurde von den Flößern als „Einbinden“ bezeichnet. Die von den Nebenflüssen in kleineren Einheiten zum Rhein gebrachten Flöße wurden am Rheinufer zu einem „Rheinfloß“ zusammengebaut. Dies war für die Flößer eine harte Arbeit. Zuerst wurden Tannen- und Fichtenstämme – als sogenanntes Tragholz - in die erste Lage des Floßes eingebunden. Für das Ein- oder auch Zusammenbinden wurden größtenteils „Wiedzöpfe“ benutzt. Das waren Stämmchen von Hasel oder Hainbuche, auch teilweise junge Tannenbäumchen, die gewässert und anschließend in primitiven Öfen gedämpft und dann mit schweren Eisenzangen wie Stricke zusammengedreht wurden (siehe Abbildung in der Mediengalerie). Diese Verbindungen waren sehr elastisch und haltefähig. Auf die erste Lage des Floßes wurden weitere Stämme gezogen, um über dieser, eine weitere Lage zusammenzustellen. Mit Flößerhaken, dem Universalwerkzeug der Flößer, einer bis drei Meter langen Holz-Stange mit Eisenspitze und seitlich gekrümmtem Hacken, und Tauwerk wurden die Holzstämme von den Flößern auf die bereits vorhandene Holzlage gezogen. Für diese Arbeit war natürlich enorme Muskelkraft erforderlich. Ein Rheinfloß hatte bis zu vier Lagen. In der obersten, das heißt der letzten Lage, wurden die nicht so schwimmfähigen, schweren Eichen- und Buchenstämme verbaut.

Fahrt und Schwierigkeiten auf der Mittel-Rheinstrecke

In Camp angekommen, hatten die Flößer bereits den schwierigsten Streckenabschnitt bewältigt. Das Binger Loch am rechten Ufer, etwas unterhalb der Linie zwischen dem Mäuseturm und der Ruine Ehrenfels, war eine der schwierigsten Bereiche für die Schifffahrt im Mittelrheintal. Beim Durchbruch des Rheins durch das Schiefergebirge war an dieser Stelle ein quer zum Fluss verlaufendes Quarzit-Riff stehengeblieben. Aufgrund dieses Riffs konnten während des Mittelalters Lastschiffe das Binger Querriff nicht passieren. Die Schiffsladungen mussten auf dem Landweg weitertransportiert werden. Die Erschaffung einer Passage für die Schifffahrt gelang im 17. Jahrhundert durch Sprengung eines Lochs von 7 Meter Breite in die Felsbarriere. Der Name Binger Loch bezieht sich auf dieses gesprengte Riff.

In den Jahren von 1830 bis 1841 wurde das Binger Loch durch weitere Sprengmaßnahmen auf 14 Meter verbreitert. Da die oberhalb Bingen zusammengestellten Flöße meist jedoch eine größere Breite aufwiesen als diese Durchfahrtsöffnung, mussten Wasserstände abgewartet werden, welche ein Überfahren der Lochbänke (Querriff) mit den Flößen ermöglichten. Da bei dieser Überfahrt zwischen dem Wasserstand ober- und unterhalb des Riffs große Unterschiede vorhanden waren, musste ein Floß diesen Kräften widerstehen. Auch die weitere Gebirgstrecke (Rheinstrecke zwischen Bingen und Salzig) mit vielen Eng– und Felsstrecken stellte für die Passage eines Floßes ein großes Hindernis dar. Hier war die gesamte Floßbemannung mit ihrer Erfahrung gefordert.

Die Passage des Binger Lochs

Da die Fahrt des Floßes nur bei Tage und gut sichtigem Wetter möglich war, wurden die Tagesfahrstrecken so gewählt, dass eine gute nächtliche Liegestelle rechtzeitig erreicht werden konnte. So wurde vor der Fahrt durch die schwierige Gebirgsstrecke, in der Regel vom offiziellen Floßliegeplatz in Rüdesheim unterhalb des Rammsteinens aus, begonnen. In sehr frühen Morgenstunden, wenn es begann zu tagen, prüfte der Steuermann den ausreichenden Wasserstand und die Wetterlage. Er schickte einen erfahrenen Flößer mit dem Nachen und der schwarz-rot karierten Flagge als Wahrschauer, der Wahrschauer warnte die Schiffe des voranliegenden Streckenabschnitts vor dem Eintreffen des großen Floßes, los und gab das Kommando „Auf überall“. Jeder ging an seinen zugewiesenen Platz, um die Festmachseile von den dicken Bäumen an Land zu lösen. Das Floß wurde aufgrund der ausgebrachten Anker in Richtung Strommitte gezogen. Die Anker wurden gelichtet. Alle Lappen, die seitlichen Ruderstangen, waren ausreichend besetzt, um den Kommandos des Steuermannes Folge zu leisten. Nun kam das Floß nach kurzer Fahrt bereits in das Stauwasser des Querriffs auf Höhe des „Binger Lochs“. Der vordere Teil des Floßes erreichte das Riff. Jetzt staute sich das Wasser unterhalb des Floßes und ein großes Ächzen des Floßholzes wurde wahrgenommen. Danach tauchte der vordere Teil des Floßes ins Wasser, so dass die Männer an den vorderen Lappen im Wasser standen. Nachdem glücklicherweise das Quarzriff passiert war, winkte der Steuermann mit seinem Hut und rief „Frankreich“, das Kommando für die Fahrtrichtung links. Denn die Rheinfelsen „Leisten“ mussten unter Zuhilfenahme der vorderen Ruderbewegungen umfahren werden.

Auf der weiteren Fahrt gab es noch viele, teilweise sichtbare, teilweise aber auch unter Wasser liegende Felsen. Der Steuermann kannte diese alle mit Namen, so den Elsenstein, die Mahrlei, den Flossrisser, die Jungfrauen, die Bank, den Gaul, den Zuckerstein, die Wackesteine und viele mehr. Die sehr engen Flussbiegungen, wie am Roßstein und der Loreley, verlangten ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit. Dort reichte meistens die Kurshaltung mittels den Lappenbewegungen nicht aus und die „Hunde“ (große Fichtenstämme, die am hinteren Ende des Floßes mittels schwerer Ketten befestigt wurden, um das Floss bei einer Uferkollision zu schützen) mussten eingesetzt werden. Der vorausfahrende Wahrschauer hatte am späten Nachmittag bereits die nächste Floßliegestelle in Camp erreicht und wartete am Liegeplatz die Floßankunft ab. Bereits in Höhe des Klosters Bornhofen wurden die ersten Anker abgelassen, damit die Fahrtgeschwindigkeit verringert wurde. Ferner wurde ein schwerer Nachen mit Tauwerk an die Liegestelle vorausgeschickt, um landseitig die notwendigen Vorkehrungen zur Floßbefestigung vorzubereiten. Neben einem Abbremsen mittels der gesetzten Anker, wurde mit den ausgebrachten Festmacheseilen an den Festmachestämmen – eine Art Poller – das Floß zum „Stehen“ gebracht. Dieses Abstoppen war eine gefahrvolle Arbeit, denn mit den an Land ausgebrachten Seilen musste das Floß gegen Grund angehalten werden. Die um die Stämme gewickelten Taue erzeugten beim Abstoppen sehr viel Wärme. Die Tauwerke wurden mit Wasser überschüttet. Die beim Fieren, also beim kontrollierten Loselassen der Seile, entstehende Reibung und Hitze hatte das Potential die Seile in Brand zu setzen.

Der Feierabend für die Flößer

Am Abend wurde das Signal für das Abendessen an der Küchenhütte (siehe Abbildung in der Mediengalerie), das Setzen eines Korbes auf langer Stange, sehnsuchtsvoll erwartet. Der Ruf „Backholz überall“ wurde freudig wahrgenommen. Die hölzerne Speisekübel, die sogenannten Backen, standen schon mit Suppe gefüllt bereit. Von jeder Rudermannschaft eilte ein Träger herbei, steckte eine Holzstange durch die Kübelhalterung, klemmte ein Laib Brot unter den Arm und eilte zu den Kameraden, die schon mit ihren Löffeln auf die Mahlzeit warteten. Nachdem man den Kübel gemeinsam ausgelöffelt hatte, rannte der Essensträger wieder zur Küchenhütte, um die schon abgeteilten Portionen des Kochfleisches zu erhalten. Oft gab es unter der Mannschaft Streitigkeiten, wer wohl das größere Stück bekommen habe. Die leergegessenen Kübel und die eigenen Löffel wurden mit Rheinwasser ausgewaschen. Diese sauberen Gefäße wurden mit Bier gefüllt, das als eine Art „Nachtisch“ diente. So ging es in vielen weiteren Tagesetappen weiter bis zum Bestimmungsort Dordrecht.

Zielhafen der meisten Flöße

Die meisten Flöße hatten Dordrecht, den Biesbosch, ein großes, seichtes Altwasser der Maas als Ziel. Hier wurde der Holzmarkt abgehalten. Zunächst wurden am Zielhafen die Hilfskräfte, die sogenannten „Tiroler“ abgelöhnt und entlassen. Alle noch anstehenden Arbeiten, wie das Zerlegen des Floßes, wurden von der Kernmannschaft, den Flößern, erledigt. Holzstämme wurden nach ihrer Art sortiert. Das Holz wurde nach diesen Arbeiten einem holländischen „Commissionair“ oder „Makelaer“ übergeben, der als Vermittler zwischen dem Floßherrn und dem Endabnehmer fungierte und zum Verkauf anboten. Für diese Vermittlertätigkeit erhielt er als Provision 1,5 bis 2 Prozent des erzielten Verkaufserlöses. Man geht davon aus, dass um die Jahre 1800 insgesamt jährlich Floßholz im Wert von mindestens 2 Millionen Gulden verkauft wurden. An den Verkaufsverhandlungen nahm auch der Floßherr teil, der natürlich den besten Preis für die Holzstämmen erzielen wollte.

Das für den Schiffbau begehrte Eichenholz hatte etwa den zehnfachen Wert von Tannenholz. Ein im Jahre 1783 verkaufter Eichenstamm von 18 Meter Länge und einem Stammdurchmesser von 1,5 Meter erzielte fast 900 Gulden. Es waren vor allem die hierin liegenden Gewinnmöglichkeiten, die den enormen organisatorischen und technischen Aufwand der Flößerei erklären. Diese Gewinne kamen nicht allein den Holzhandels-Gesellschaften und den teilweise landesherrlichen Waldbesitzern zugute; sondern auch den Landesfürsten durch die zahlreichen Zollerhebungen entlang des Rheins.

Wohin mit den Ausrüstungsgegenständen?

Gegenstände, welche für weitere Floßfahrten benötigten wurden, wurden in Segel-Treidelschiffe verladen. Am Niederrhein - mit geringer Strömung und ausreichender Flussbreite - wurde mit diesen Schiffen gesegelt. An den weiteren Stromabschnitten wurden sie von Land aus, mittels Pferden gezogen (getreidelt), um gegen die Strömung anzukommen.

Heimweg der Flößer nach Camp und Bornhofen

In kleinen Gruppen begaben sich die Flößer zu Fuß auf den Heimweg. Genächtigt wurde bei warmen Temperaturen im Freien, ansonsten in Scheunen und einfachen Unterkünften. Für die rund 400 km lange Strecke von Dordrecht nach Camp wurden etwa 10 Tage benötigt.

Das Leben der Flößer und deren Familien

Häufige und lange Abwesenheit von zu Hause, Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen und hohes Unfallrisiko kennzeichneten die Arbeitsbedingungen der Flößer. Floßbau- und Fahrtpersonal war in der Regel identisch. Wind und Wetter ausgesetzt, verrichtete der Flößer einen körperlich anstrengenden Beruf. Nach der schweren Arbeit kroch er in die Schutzhütte, um dort auf dem Stroh auszuruhen. In einem zwei Meter langen und viereinhalb Meter breiten Loch schliefen häufig 14 Mann, sodass sich oft einige mit einer Lagerstätte auf den bloßen Balken begnügen mussten. Bei langen Fahrten kamen die Leute aus ihren Kleidern nicht heraus. Für ihre harte Arbeit bezogen die Flößer noch bis zum September 1908 lediglich einen Lohn von 1,50 Mark pro Tag, sowie Kost und die primitive Logie. Die Kost bestand morgens aus Kaffee und Brot, abends aus Suppe, bestehend aus Kartoffeln, Bohnen, Erbsen oder Gerste und einem Pfund Fleisch nebst genügend Bier (dreieinhalb Liter pro Tag und Mann).

Nachdem schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf den meisten Bächen und Flüssen in den Waldgebieten angesichts der neuen Transportmöglichkeiten durch die Eisenbahn die Flößerei eingestellt worden war, vollzog sich diese Entwicklung an den anderen Flüssen weiter bis zum Zweiten Weltkrieg. Ausnahme waren alleine Weser, Main und der Rhein, wo auch nach dem Zweiten Weltkrieg weitergeflößt wurde. Erst 1968 schwamm das letzte gewerbliche Rheinfloß den Strom hinab, dessen Floßmeister Josef Querbach aus Kamp stammte (siehe Abbildung in der Mediengalerie). Das Jubiläumsfloß der Stadt Düsseldorf hat die Erinnerung an das alte Gewerbe der Flößerei noch einmal wachgerufen. Aus Anlass des 700-jährigen Stadtjubiläums wurde im Sommer 1988 ein Rheinfloß zusammengebaut, das mit einer Länge von 110 Metern und einer Breite von 20 Metern zwar relativ klein war, dessen Konstruktion und Aufbauten aber historischen Vorbildern entsprach. Die einwöchige Fahrt von Mainz bis Düsseldorf mit Zwischenstopp in Kamp stieß bei den Rheinanwohnern auf allergrößtes Interesse (siehe Abbildung in der Mediengalerie).

Der „Flößer- und Schifferverein zu Camp am Rhein“

Die Gründung des „Flößer- und Schiffervereins zu Camp am Rhein“ im Jahre 1888 ging auf die Initiative eines ganzen Berufsstandes (55 Gründungsmitglieder) zurück, um, wie es in den Statuten heißt, „ den gesellschaftlichen und kameradschaftlichen Verkehr während des Aufenthaltes an Land“ zu vertiefen. Das harte Leben als Flößer und Schiffer und die beruflich bedingte Trennung von der Familie machten ein reges Vereinsleben in der Zeit von März bis November allerdings fast unmöglich.

Festlichkeiten und andere Aktivitäten legten die jeweiligen Vorstände daher in die ruhige Winterzeit.

Die Tatsache, dass die Familien der Flößer im größten Teil des Jahres auf sich alleine gestellt waren, führte im Bereich des Obstanbaus dazu, dass im Gegensatz zu den Nachbargemeinden von Kamp viel zahlreicher die vom Wuchs her kleineren Sauerkirschen angepflanzt wurden. Diese konnten auch von den Frauen der Flößer geerntet werden. Die soziale und wirtschaftliche Situation der Flößerfamilien umreißt am besten ein Ausspruch des Kamper Pfarrers Dr. Eduard Rentz (1900-1918): „Heirate keinen Flößer, da hast du deine liebe Not, im Sommer keinen Mann und im Winter kein Brot“.

Die Flößer selbst verfügten über ein gesundes Selbstbewusstsein und man durfte sie nicht mit den Schiffern gleichsetzen. Ein alter Kamper Floßmeister prägte den Spruch: „Aus einem Flößer könnte man zehn Schiffer machen, aber aus zehn Schiffern noch keinen einen Flößer“.

(Alfred Leyendecker, Flößer- und Schiffermuseum Kamp-Bornhofen, Winfried Monschauer, aktualisiert von Peter Wendling, 2019)

Internet

spiele.leitfaden-kuladigrlp.de: Stationenweg Flößerei in Kamp-Bornhofen - Station 1 (abgerufen 02.07.2025)

Literatur

- Gabrich, Willi; Sürtenich, Anke (2019)

- Die Neuendorfer Fliezer. Koblenz-Neuendorf.

- Scheuren, Elmar (Hrsg.) (1999)

- Flößerei auf dem Rhein. eine Ausstellung des Siebengebirgsmuseums der Stadt Königswinter. Bonn.

Bedeutung der Flößerei für Kamp-Bornhofen

- Schlagwörter

- Fachsichten

- Landeskunde

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Bedeutung der Flößerei für Kamp-Bornhofen”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-305434 (Abgerufen: 14. März 2026)