Ortsteil Bonn-Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

Gemeinde(n): Bonn, Niederkassel

Kreis(e): Bonn, Rhein-Sieg-Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 45′ 11,9″ N: 7° 06′ 41,57″ O 50,75331°N: 7,11155°O

Koordinate UTM 32.366.791,33 m: 5.624.092,51 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.578.483,65 m: 5.624.792,60 m

-

Ansicht der Doppelkirche in Bonn-Schwarzrheindorf von Südosten (2012).

- Copyright-Hinweis:

- Wolff, Anna

- Fotograf/Urheber:

- Wolff, Anna

- Medientyp:

- Bild

-

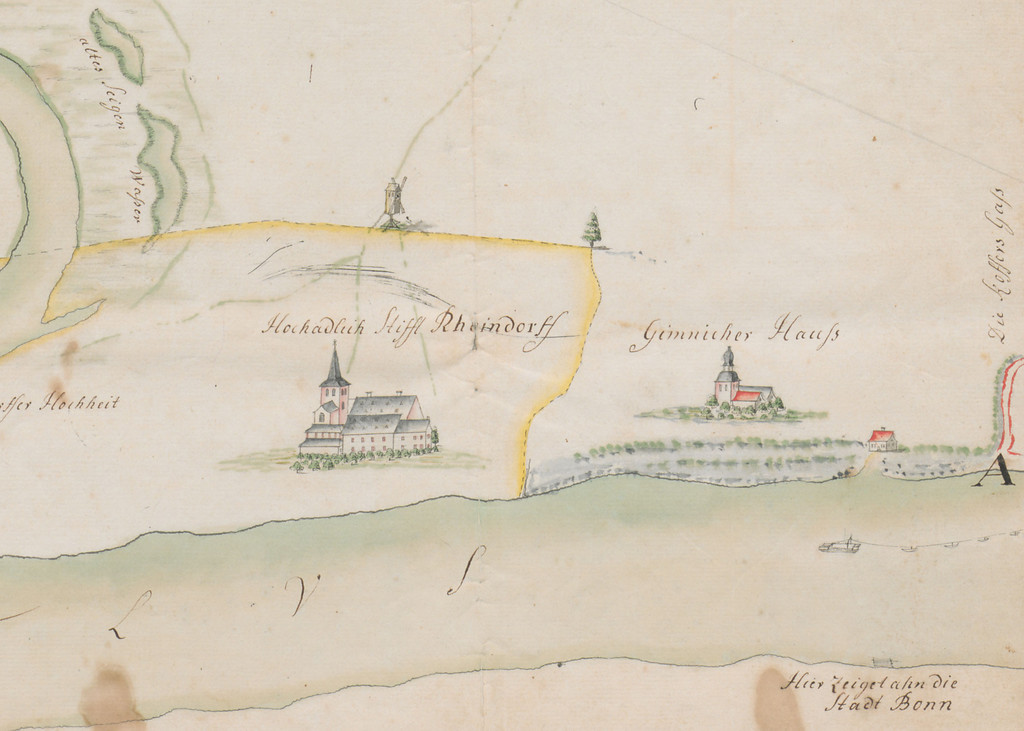

Kartenausschnitt aus der gezeichneten farbigen Altkarte (1747/1751) des Bereiches der Siegmündung. Abgebildet sind u.a. Ansichten des Stifts (Schwarz-)Rheindorf und Haus Gymnich (Wolfsburg).

- Copyright-Hinweis:

- Ehmans, M. / Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland - RW Karten Nr. 2448/3

- Fotograf/Urheber:

- M. Ehmans

- Medientyp:

- Bild

-

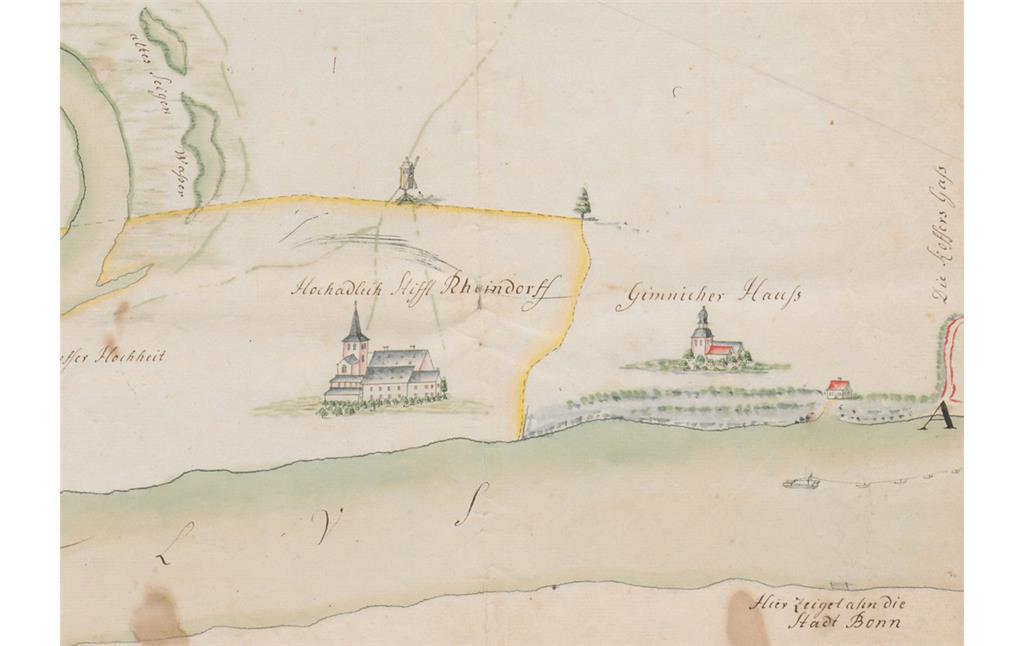

Kartenausschnitt aus der gezeichneten farbigen Altkarte (1770) des Bereiches Schwarzrheindorf.

- Copyright-Hinweis:

- Meurer, J. / Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland - RW Karten Nr. 2601

- Fotograf/Urheber:

- J. Meurer

- Medientyp:

- Bild

-

Römerdenkmal auf dem Rheindamm bei Bonn-Schwarzrheindorf (2014): Sitzfigur des Kriegsherrn und Staatsmannes Gaius Iulius Caesar (100-44 v. Chr.).

- Copyright-Hinweis:

- Stender, Pia / CC-BY

- Medientyp:

- Bild

-

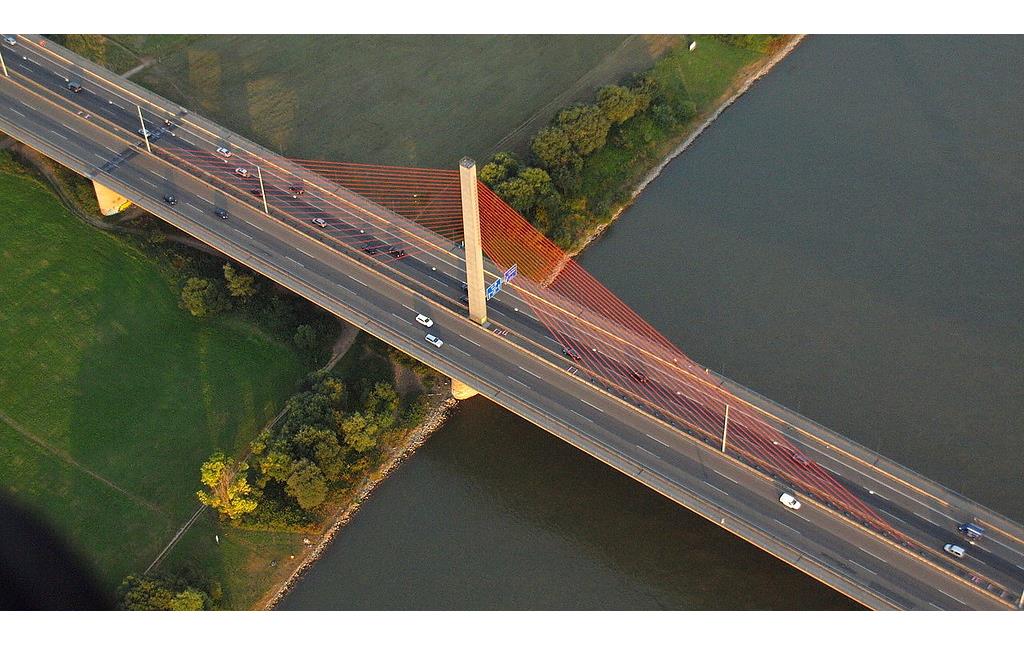

Luftaufnahme des östlichen Pylons der Bonner Friedrich-Ebert-Brücke und des Rheinufers bei Schwarzrheindorf (2012).

- Copyright-Hinweis:

- Wolkenkratzer / Wikimedia Commons CC-BY-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Wolkenkratzer

- Medientyp:

- Bild

Das im Jahr 1156 erstmals genannte Schwarzrheindorf geht auf einen römischen Brückenkopf im heutigen Ortsbereich Gensem zurück, wo der römische Feldherr Gaius Iulius Caesar im Jahr 55 v. Chr. die erste feste Brücke über den Rhein gebaut haben soll. Gensem war bis ins 19. Jahrhundert Siedlungsschwerpunkt des Ortes, bevor dieser sich weiter südlich um die Kirche verlagerte.

Der Bestandteil „Schwarz...“ des Ortsnamens Schwarzrheindorf ist erstmals im 15. Jahrhundert bezeugt und leitet sich von dem traditionell schwarzen Habit (Ordentracht) des Benediktinerordens ab.

Die mehrfach umgebaute Burg soll bereits aus dem 9. Jahrhundert stammen. Sie ging im 10. Jahrhundert aus königlichem Besitz an die rheinischen Pfalzgrafen und schließlich an die Grafen von Wied über. Auf dem Wiedschem Familienbesitz ließ dann im Jahr 1151 Erzbischof Arnold II. von Wied (um 1098-1156, Erzbischof von Köln 1151-1156) die spätere Stiftskirche und Doppelkirche St. Maria (Oberkirche) und Clemens (Unterkirche) als Burgkapelle errichten. Nach 1156 wurde die Burg unter Arnolds Schwester Hedwig (auch Hadwig, ~1120-~1172), die auch Äbtissin der Damenstifte Essen und Gerresheim war, zum Benediktinerinnenkloster umgewandelt. Dieses wurde wiederum wenige Jahre später zum Frauenstift (Friedrich / Päffgen 2007, S. 87, Engels 2006, S. 75-76 und Bönnen / Hirschmann 2006, S. 43).

Heute gilt die Schwarzrheindorfer Doppelkirche als eine der bedeutendsten romanischen Kirchen Deutschlands und gehört zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern im Raum Bonn.

Das Dorf Schwarzrheindorf und das Stift waren eine Unterherrschaft im kurkölnischen Amt Bonn (Janssen 2008, Nr. 190). In französischer Zeit wurde Schwarzrheindorf Teil der Mairie (Bürgermeisteramt) Vilich und ab 1816 Teil der Bürgermeisterei Vilich, deren Amtssitz 1896 nach Beuel verlegt wurde und die 1921/22 dann auch in Bürgermeisterei Beuel umbenannt wurde (Groten u.a. 2006).

(Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig, 2017)

Internet

www.bonn.de: Stadtbezirk Beuel (abgerufen 23.10.2017)

de.wikipedia.org: Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf (abgerufen 23.10.2017)

Literatur

- Bönnen, Gerold; Hirschmann, Frank G. (2006)

- Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation. (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, IX.3.) Bonn.

- Engels, Odilo (2006)

- Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1200. (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, IX.2.) Bonn.

- Friedrich, Reinhard; Päffgen, Bernd (2007)

- Mittelalterliche Burganlagen in Kölner Bucht und Nordeifel bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, IV.11.) Bonn.

- Groten, Manfred; Johanek, Peter; Reininghaus, Wilfried; Wensky, Margret / Landschaftsverband Rheinland; Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hrsg.) (2006)

- Handbuch der Historischen Stätten Nordrhein-Westfalen. (3. völlig neu bearbeitete Auflage). (HbHistSt NRW, Kröners Taschenausgabe, Band 273.) S. 167-168, Stuttgart.

- Janssen, Wilhelm (2008)

- Die Entwicklung des Territoriums Kurköln. Rheinisches Erzstift. (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, V. 14-15.) Köln.

Ortsteil Bonn-Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf

- Schlagwörter

- Ort

- 53225 Bonn - Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung

- Historischer Zeitraum

- Beginn vor 1156

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Ortsteil Bonn-Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-273416 (Abgerufen: 27. Februar 2026)