Lage und Ausdehnung des Lohmarer Waldes

Sümpfe, Moore, Bäche und Teiche / Weiher: Kleingewässer im Lohmarer Wald

Exkurs: „Himmelsteiche“ und der Unterschied zwischen „Teich“ und „Weiher“

Die Teichlandschaft im Lohmarer Wald

Historische und Kulturlandschaftliche Bedeutung

Umwelt- und Naturschutzfachliche Bedeutung

Die Teichlandschaft im Kartenbild

Hinweis, Quelle, Internet, Literatur

Lage und Ausdehnung des Lohmarer Waldes

Nach dem Königsforst und der Wahner Heide ist der Lohmarer Wald das drittgrößte zusammenhängende Waldgebiet der rund 90 Kilometer langen Bergischen Heideterrasse, die sich heute als eine Art „Grüne Lunge“ innerhalb des großen Siedlungsgebiets der Rheinschiene präsentiert.

Der ca. 650 Hektar große Lohmarer Wald mit den Forstbetriebsbezirken Aulgasse und Lohmar erstreckt sich von der Agger im Westen bis auf die Höhen des Grundgebirges im Osten, wo er örtlich bis zu den Talflanken des Wahnbachsystems reicht. Die nördlichen bzw. nordöstlichen Ränder werden durch die Ortslage Lohmar und das System des Auelsbachs bestimmt. Im Süden endet der Wald bei der Ortsbebauung von Siegburg, Stallberg und Kaldauen, ein Ausläufer erreicht beim „Haus zur Mühlen“ sogar das Siegtal.

Die noch vor Jahrzehnten völlig dominanten Nadelforstbestände sind im Laufe der Zeit an vielen Stellen durch Laub- und Mischwälder abgelöst worden; charakteristisch sind zudem jüngere Laubholzbestände welche von hohen, alten Kiefern überragt werden, was ein recht malerisches Waldbild ergibt.

Sümpfe, Moore, Bäche und Teiche / Weiher: Kleingewässer im Lohmarer Wald

Durch die Bewaldung werden charakteristische Landschaftsmerkmale des Naturraumes „Bergische Heideterrasse“ verdeckt – die mehr oder weniger mächtigen Flugsanddecken auf den flachen Höhenrücken und die stark vernässten bis sumpfigen, teilweise anmoorigen Standorte der flachen Bachtäler von Gierssiefen und Rothenbach. Diese Vernässung beruht auf dem tertiären Untergrund des Gebietes, welcher von Feinsanden, Gesteinsblöcken, Braunkohle-Einlagerungen, vor allem aber von Tonen bestimmt wird – jene, zum Teil hochwertigen Tone, welche die Grundlage für die berühmte historische Siegburger Keramik bildeten.

Die Hauptbäche präsentieren sich als kleine, klare Sandbäche. Diese werden durch ungezählte Nebenrinnsale, halb verfallene Gräben und sonstige periodisch oder episodisch Wasser führende Kleinstgewässer ergänzt.

Mit etwas Mühe lassen sich im Gelände zudem „fischgrätenartig“ angeordnete flächenhafte Entwässerungssysteme finden: Von Menschenhand geschaffene Geländeformen, die zusammen mit den zahlreichen Gruben, Haldenhügeln und Einebnungen nicht nur ein bedeutsames Zeugnis der Siegburger Wirtschaftsgeschichte darstellen, sondern auch die Anfänge der modernen Forstwirtschaft der Preußen bezeugen.

Exkurs: „Himmelsteiche“ und der Unterschied zwischen „Teich“ und „Weiher“

Als „Himmelsteiche“ werden Stillgewässer bezeichnet, die über keinen ständigen oberflächigen Zustrom verfügen und einzig von Niederschlags- und Schmelzwasser gespeist werden – also „vom Himmel“ befüllt werden (vgl. Brühöfner 2004, S. 541).

Eine genaue Grenze zur Verwendung der beiden Begriffe „Teich“ und „Weiher“ lässt sich nicht ziehen. Das eher süddeutsche Wort Weiher, welches dem lateinischen vivarium (= Fischteich) entlehnt ist, entspricht dem eher norddeutschen Wort Teich. Beide Begriffe werden in der Regel synonym verwendet (ebd., S. 248).

Die Teichlandschaft im Lohmarer Wald

Das Herzstück der Naherholungs- und Naturschutzfunktion des Lohmarer Waldes bilden heute rund 40 Teiche – die Zahl variiert je nach Bewertung –, die in vier Hauptgruppen auf die mittleren und westlichen Waldareale verteilt sind (Zusammenstellung nach Schneider 2004, S. 2):

- 14 Teiche am Gierssiefen bzw. Schwarzsiefenbach (linker Zufluss der Agger) unmittelbar südlich von Lohmar,

- 16 Teiche im Gagelbestand am mittleren Rothenbach (linker Zufluss der Agger),

- vier Teiche am unteren Rothenbach bei der wüsten Hofstätte „Widdauen“ und

- fünf Teiche hinter dem Forsthaus „Steinbahn“ am Siegburger Entenwald.

Der Vollständigkeit halber werden ferner

- zwei Regenwasserteiche der Straßenbauverwaltung,

- zwei verfallene Teiche nahe der Raststätte Siegburg West der Bundesautobahn A 3 am Forstort „Toter Brodesser“ und

- ein seit einigen Jahren trockener Teich im Rothenbachsystem

Erwähnt werden müssen darüber hinaus weitere Gewässer im Siegburger Stadtgebiet, deren Bezug zu den Waldweihern erst bei näherer Betrachtung deutlich wird:

- der Teich bei dem „Haus zur Mühlen“ im gleichnamigen Siegburger Stadtteil,

- die kleinen Restteiche im unmittelbar nördlich davon gelegenen „Hufwald“,

- vier parkartig gestaltete Teiche in ehemaligen Abbaugruben (?) innerhalb des heute bebauten Bereiches sowie

- der Trerichsweiher nahe der Aggermündung.

Historische und Kulturlandschaftliche Bedeutung

Zunächst stellt das Teich- und Waldgebiet vor allem für die Stadtbevölkerung von Siegburg und Lohmar ein außerordentlich beliebtes Erholungsziel dar. Einfach und schnell erreichbar, lässt es sich über ein dichtes Wegenetz sowohl zu Fuß wie auch mit dem Fahrrad sehr gut erschließen.

Daneben ist die Entstehungs-, Besitz- und Nutzungsgeschichte der Teiche eng mit der bedeutenden Siegburger Benediktinerabtei Michaelsberg verbunden. Die Teichlandschaft stellt damit ein lebendiges Zeugnis einer alten Kulturlandschaft dar, die über Jahrhunderte hin wesentlich durch die klösterliche Wirtschaft geprägt wurde.

Teils werden die Fischteiche auch heute noch extensiv bewirtschaftet, was in mancher Hinsicht an die Formen der historischen Teichbewirtschaftung erinnert. Im Jahr 2009 wurden immerhin noch 35 Weiher teichwirtschaftlich genutzt. Aus fischereibiologischer Sicht gelten die Weiher als Optimalstandorte für die Aufzucht von Fischen der so genannten „sommerwarmen Flachgewässer“, wie Karpfen (die wichtigste Art für die Teichwirtschaft), Schleie, Aland, Hecht sowie vom Aussterben bedrohter Arten der Niederungsflüsse und Altwässer. Damit ist eine gewisse Bedeutung für die regionale Fischwirtschaft gegeben, die mit den Zielen des Naturschutzes im Einklang steht (fischzucht.net).

Umwelt- und Naturschutzfachliche Bedeutung

Nicht zuletzt ist aber auch die Umwelt- und Naturschutzfachliche Bedeutung der Teiche anzuführen. Der überwiegende Teil der Stillgewässer liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplans Nr. 7 des Rhein-Sieg-Kreises „Siegburg-Troisdorf-St. Augustin“ und der Weiher im Widdauer Wald in Nr. 15 „Wahner Heide“. Damit unterliegen die Gewässer zumindest dem Landschaftsschutz, bilden aber größtenteils den Kern von Naturschutzgebieten (NSG) (Schneider 2004, S. 24).

Die Unterschutzstellung der NSG erfolgte dabei „Zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten bestimmter wildlebender Pflanzen und wildlebender Tierarten, aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen oder erdgeschichtlichen Gründen“ und „wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit einer Fläche.“ – so die fast gleichlautenden Begründungen zu den NSG Gagelbestand (SU-004, seit 1969, 63 Hektar), Feuchtgebiet im Widdauer Wald (SU-013, seit 1988, 1,92 Hektar), Gierssiefen (SU-015, seit 1988, 8,9 Hektar) und Feuchtgebiet im Hufwald (SU-017, seit 1988, 9,31 Hektar).

Beim NSG Trerichsweiher / Untere Aggeraue (SU-016, seit 1988, 43,7 Hektar) wird die „Erhaltung wildlebender Tier- bzw. Vogelarten, Zugvögeln, schützenswerten Waldtypen, Fließ- und Stillgewässern sowie Überschwemmungsgebieten“ als Schutzziel benannt (vgl. nsg.naturschutzinformationen.nrw.de).

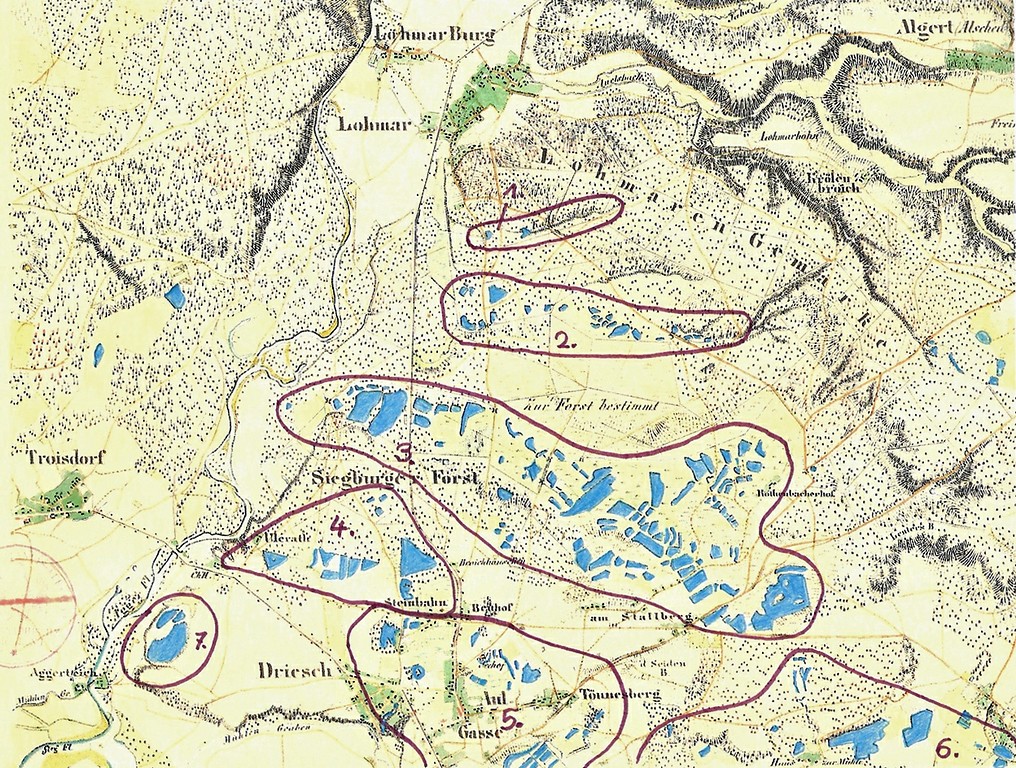

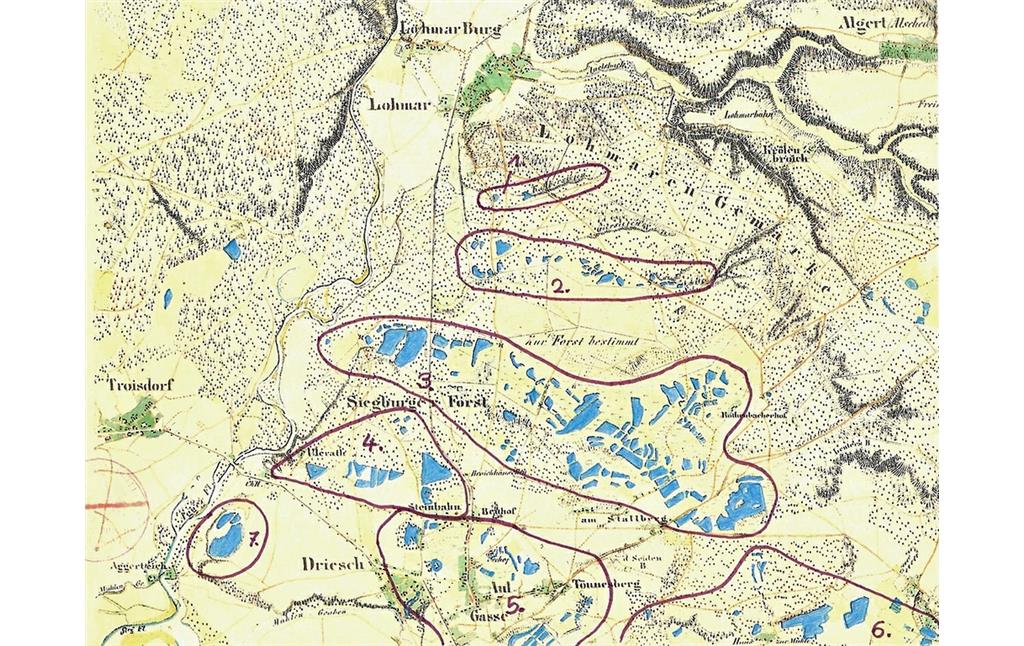

Die Teichlandschaft im Kartenbild

Dargestellt ist hier der Zustand, wie er sich im heutigen Landschaftsbild zeigt und sich in aktuellen Karten darstellt.

Der Blick auf die historischen Karten lohnt hier jedoch besonders, um die Anzahl und die Ausdehnung der Kleingewässer zwischen Siegburg und Lohmar in früheren Zeiten zu erfassen. Ebenso lassen sich die hiesigen Landschaftsveränderungen mit einem Blick quer über die älteren Kartenwerke gut nachvollziehen.

Während die Topographische Aufnahme der Rheinlande von Tranchot und von Müffling (1801-1828) die Teiche kaum bzw. eher undeutlich zeigt und die Karten der Preußischen Neuaufnahme (1891-1912) diese offenbar teils unterschlagen, bietet hingegen die zwischen 1836 und 1850 erarbeitete Preußische Uraufnahme ein sehr anschauliches Bild zum Zustand und zur vor der Mitte des 19. Jahrhunderts noch deutlich umfangreicheren Dimension der Teichlandschaft (vgl. die historischen Karten in der Kartenansicht).

Hinweis

Die Teich- und Weiherlandschaft im Lohmarer Wald zwischen Siegburg und Lohmar ist ein Merkmal des historischen Kulturlandschaftsbereiches „Siegburger Fischteiche“ (Regionalplan Köln 447).

(Ralf Schneider, Amöneburg, 2014/2017 / Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig, 2017)

Quelle

Freundliche Hinweise von Herrn Ingmar Gorissen (Siegburg) und von Herrn Andreas Pilgram (Lohmar) bei einem Ortstermin am 24. April 2017.

Internet

nsg.naturschutzinformationen.nrw.de: Naturschutzgebiet Gagelbestand (SU-004) (abgerufen 09.05.2017)

nsg.naturschutzinformationen.nrw.de: Naturschutzgebiet Feuchtgebiet im Widdauer Wald (SU-013) (abgerufen 09.05.2017)

nsg.naturschutzinformationen.nrw.de: Naturschutzgebiet Giersiefen (SU-015) (abgerufen 09.05.2017)

nsg.naturschutzinformationen.nrw.de: Naturschutzgebiet Trerichsweiher / Untere Aggeraue (SU-016) (abgerufen 09.05.2017)

nsg.naturschutzinformationen.nrw.de: Naturschutzgebiet Feuchtgebiet im Hufwald (SU-017) (abgerufen 09.05.2017)

www.fischzucht.net: Fischzucht Andreas Pilgram GmbH, Lohmar (abgerufen 09.05.2017)

de.wikipedia.org: Stallenberger Fischteiche (abgerufen 09.05.2017, Inhalt nicht mehr verfügbar 07.01.2020)

de.wikipedia.org: Gagelbestand (abgerufen 07.01.2020)