Kunibertstürmchen der mittelalterlichen Stadtmauer

Kunibertsthürmchen, Riehlerturm, fälschlich auch „Weckschnapp“ für Ark und Kunibersturm

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Köln

Kreis(e): Köln

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 56′ 57,65″ N: 6° 57′ 55,41″ O 50,94935°N: 6,96539°O

Koordinate UTM 32.357.083,19 m: 5.646.163,06 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.567.884,90 m: 5.646.455,56 m

-

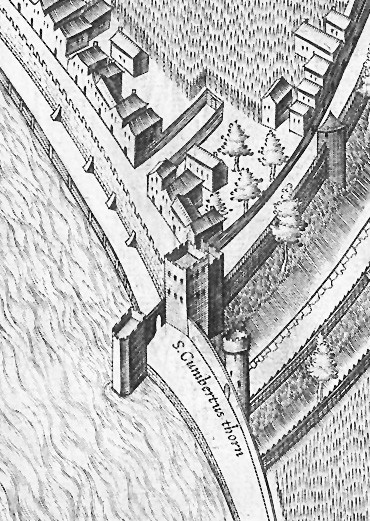

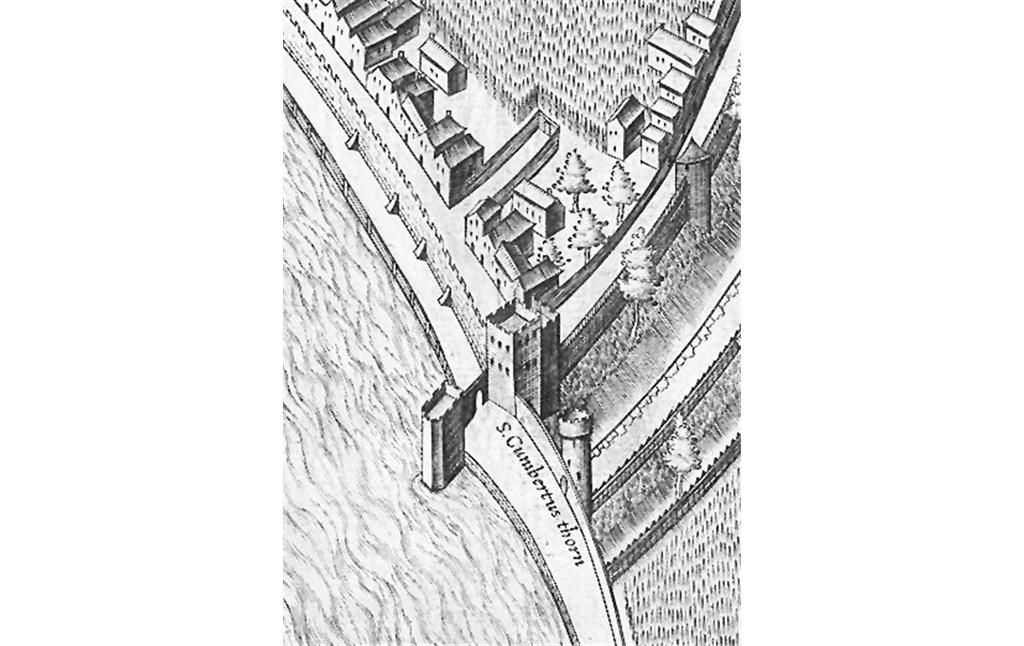

Wachturm Ark, Kunibertsturm und Kunibertstürmchen der mittelalterlichen Kölner Stadtmauer auf dem Kölner Stadtplan von Arnold Mercator (1570/71)

- Copyright-Hinweis:

- gemeinfrei / Arnold Mercator

- Fotograf/Urheber:

- Arnold Mercator

- Medientyp:

- Bild

-

Gerrit Adriaenszoon Berckheyde: Ansicht des Rheinufers bei Köln zwischen 1654 und 1698, Öl auf Leinwand.

- Copyright-Hinweis:

- Berckheyde, Gerrit Adriaenszoon / gemeinfrei / public domain

- Fotograf/Urheber:

- Gerrit Adriaenszoon Berckheyde

- Medientyp:

- Bild

-

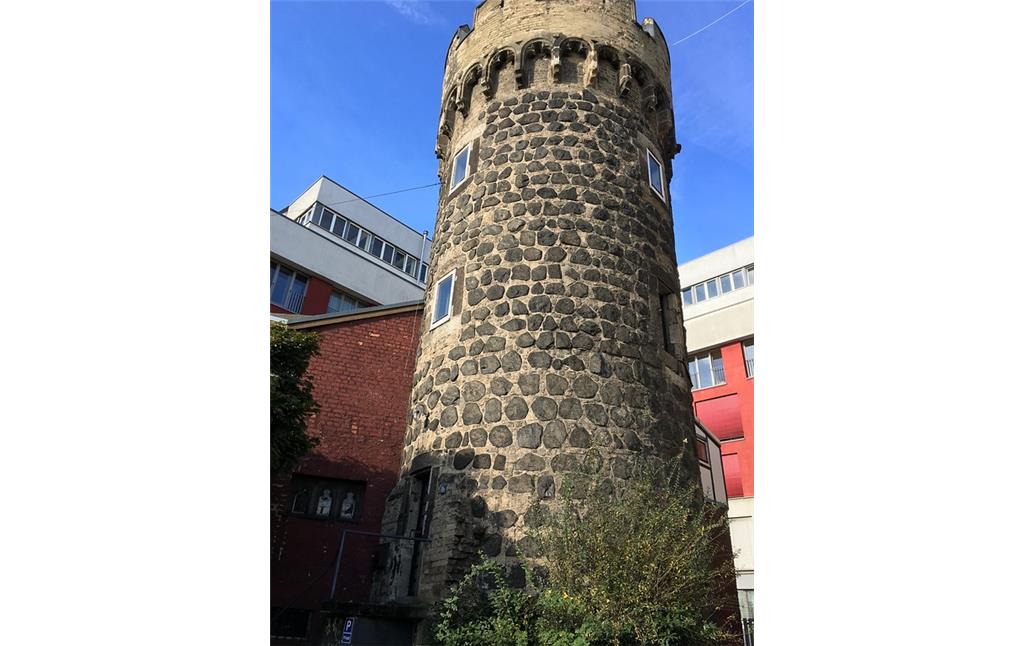

Das Kunibertstürmchen, einst nördlicher Eckpunkt der rheinseitigen mittelalterlichen Kölner Stadtmauer (2025).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

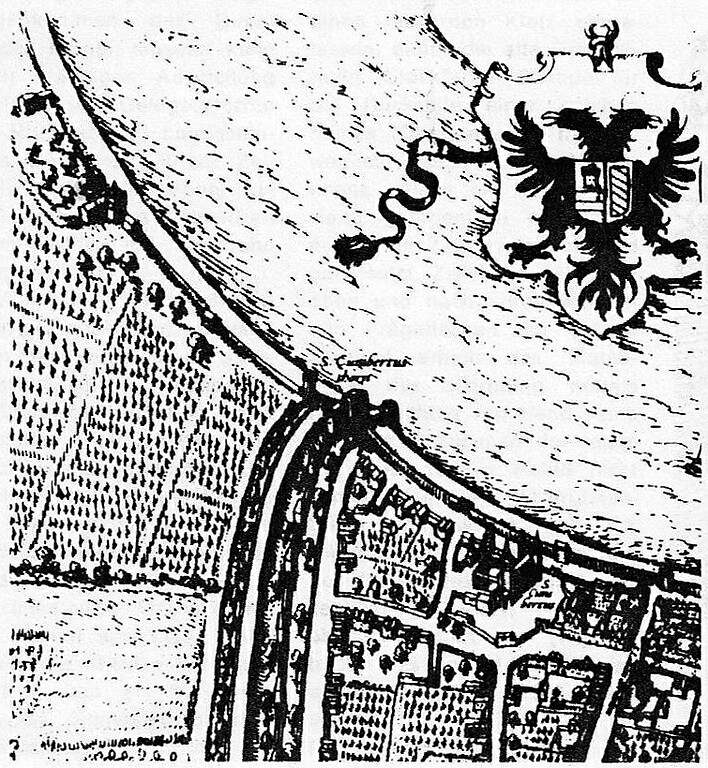

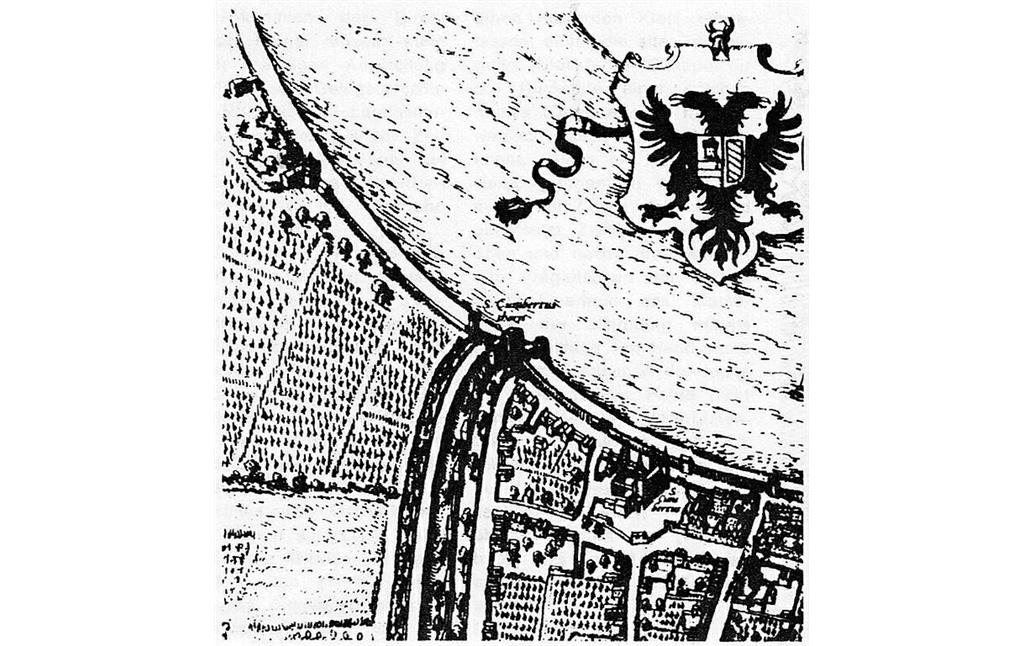

Teil der Ansicht von Köln aus dem Buch "Civitates Orbis Terrarum" von Frans Hogenberg (1535-1590) und Georg Braun (1541-1622) von 1572. Im Bild sind das Kunibertstift (unten rechts) und in der Bildmitte das Kunibertstürmchen ("S. Cunibertus thorne") zu sehen, links oben sind möglicherweise Reste der dort vermuteten einstigen Burg zu Riehl eingezeichnet.

- Copyright-Hinweis:

- Joachim Brokmeier (Sammlung Brokmeier) / gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- Frans Hogenberg; Georg Braun

- Medientyp:

- Bild

-

Karte mit dem Grundriss der Stadt Köln aus dem Jahre 1815. Gut zu erkennen ist die innere Umwallung der Stadt, der heutige Innere Grüngürtel.

- Copyright-Hinweis:

- Kölnisches Stadtmuseum

- Fotograf/Urheber:

- Kölnisches Stadtmuseum / Fortis Colonia e.V.

- Medientyp:

- Bild

-

Kunibertsturm (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Sophie Scheffenborn / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Sophie Scheffenborn

- Medientyp:

- Bild

-

Der Kunibertsturm am Kölner Konrad-Adenauer-Ufer (2017).

- Copyright-Hinweis:

- Sophie Scheffenborn / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Sophie Scheffenborn

- Medientyp:

- Bild

-

Kunibertsturm (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Sophie Scheffenborn / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Sophie Scheffenborn

- Medientyp:

- Bild

-

Kunibertsturm (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Sophie Scheffenborn / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Sophie Scheffenborn

- Medientyp:

- Bild

-

Das Kunibertstürmchen der mittelalterlichen Kölner Stadtmauer mit dem jüngeren Wohnanbau links (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Spekking, Raimond / CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

- Fotograf/Urheber:

- Raimond Spekking

- Medientyp:

- Bild

-

Der Kunibertsturm am Kölner Konrad-Adenauer-Ufer in Köln-Neustadt-Nord (2023).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef, Landschaftsverband Rheinland / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Kunibertsturm (2017): In der Rheinfront der Häuser ist der Turm kaum zu erkennen.

- Copyright-Hinweis:

- Sophie Scheffenborn / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Sophie Scheffenborn

- Medientyp:

- Bild

-

Das Kölner Konrad-Adenauer-Ufer mit dem Kunibertstürmchen, dahinter das Hochaus Ringturm (2010)

- Copyright-Hinweis:

- Heinrich, Rolf / CC BY 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Rolf Heinrich

- Medientyp:

- Bild

Der Kunibersturm und die Ark als Teile der nördlichen Torburg

Der Kunibersturm war als Wehrturm Teil einer von der Stadt errichteten mehrteiligen Torburganlage am nördlichen Ende der 1180 begonnenen mittelalterlichen Kölner Stadtmauer.

Die Torburg selbst wird in den Quellen um 1233 als domus cum orto et ar. in parochia s. Kuniberti prope turrim versus novum turrim (in etwa „Haus mit Hof und Bogenbau in der Pfarrei St. Kunibert, am Turm gegenüber dem neuen Turm“) und 1244 als nova turris („neuer Turm“) bezeugt.

Die 1261 erweiterte Burg umfasste neben weiteren Bauteilen – darunter das wesentlich kleinere Kunibertstürmchen – den Kunibertsturm als nördliches Eckbollwerk der Mauer und die als Vorsprung (Stromkopf) teils im Fluss stehende Ark. Der rechteckig in den Rhein hineinragende Wachturm Ark und der Kunibertsturm dienten beide auch als Gefängniskerker.

Üblicherweise wurden befestigte Türme oder Tore in früheren Zeiten auch als Gefängnisse genutzt. Ein Visitationis Prothocollum der Thürmen und gefengnißen vom Mai 1709 nennt in seiner Aufzählung von insgesamt zehn als Haftstätten der Domstadt genutzten Bauten auch den großen Kunibertsturm mit drei gewölbten Gefängnisräumen (und nicht das kleine Kunibertstürmchen, das entgegen einer mit ihm verbundenen schaurigen Sage (vgl. nachfolgend) nicht als Gefängnis diente (Schwerhoff 1991).

Im Zuge der im hohen Mittelalter stetig andauernden innerstädtischen Konflikte zwischen Kölner Bürgerschaft und erzbischöflicher Stadtherrschaft, wurde die Befestigung im Jahr 1262 gestürmt und in der Folge abgebrochen. Lediglich die mit einem auf der Stadtmauer befindlichen Wehrgang verbundenen Turmbauten blieben erhalten. Der Kölner Stadtplan von Arnold Mercator veranschaulicht die Situation im Jahr 1571 (vgl. Abbildung in der Mediengalerie).

Die Ark wurde bei einer großen Eis- und Hochwasserkatastrophe im Jahr 1784 zerstört.

Die erhaltene mittelalterliche Stadtmauer diente noch bis 1881 als rückwärtige zweite Verteidigungslinie der ab 1815 erbauten neuen preußischen Wallanlage. Die verbliebenen Reste der nach 1881 weitgehend abgerissenen alten Mauer hatten aber längst keinen Wert mehr für die Verteidigung der Stadt und somit fiel schließlich auch der Kunibertsturm der modernen Stadtplanung zum Opfer. Er wurde im Jahr 1891 abgerissen.

Das Kunibertstürmchen

Bis heute erhalten geblieben ist das als einst nördlicher Eckpunkt der rheinseitigen Mauer erbaute, aber wohl eher in repräsentativer Funktion stehende Kunibertstürmchen.

Seit dem 19. Jahrhundert wurde der kleine Turm häufig zur Ortsbeschreibung benutzt, so etwa beim früheren Bahnhof am Türmchen. Auch der Straßenname Thürmchenswall in unmittelbarer Nachbarschaft nimmt Bezug auf den Turm.

Nach der Schleifung der Stadtmauer 1881 wurde auch das verbliebene Kunibertstürmchen durch den Kölner Stadtbaumeister bzw. Stadtbaurat Josef Stübben (1845-1936) restauriert. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Gebäude ohne große Schäden, so dass es 1954 durch einen modernen Anbau des Architekten Martin Kratz in ein Wohnhaus umgewandelt werden konnte.

Die Weckschnapp-Sage

Die vorab beschriebene Ark wurde im Jahr 1709 erstmals als „Weckschnapp“ bezeichnet (Köln-Lexikon 2008). Vermutlich wurde dieser volkstümliche Name später auf den einzig erhaltenen Teil der früheren Kunibertbefestigung, das Kunibertstürmchen, übertragen (Meynen 2021). Die eigentlich fehlerhaften Bezeichnungen „Weckschnapp“ bzw. „Kunibertsturm“ für das Kunibertstürmchen fanden im Laufe der Zeit dann sogar den Weg in offizielle Karten (z.B. in google-maps, aber auch in der KuLaDig-onmaps-Grundkarte).

Der Name Weckschnapp geht auf eine Sage zurück:

„Der umstrittenen Legende nach sollen hier Gefangene auf grausame Weise hingerichtet worden sein: Wenn sie nach einem Stück Brot greifen wollten, das in der Zelle aufgehängt war, fielen sie angeblich durch eine sich öffnende Falltür. Darunter befand sich ein messerbestückter Schacht, der direkt in den Rhein führte. Nur einem besonders stark abgemagerten Gefangenen gelang die Flucht. Er war so dünn – heißt es in der Legende – dass er durch die Messer fiel, ohne diese zu berühren.“ (www.cityinfo-koeln.de)

Die schaurige Geschichte wurde erstmals von dem Kölner Schriftsteller Ernst Weyden (1805-1869) in dem Band „Cöln‘s Vorzeit“ (1826) festgehalten. Weyden wies seinerzeit bereits darauf hin, dass es sich bei dem Bauwerk um die auch „Roter Thurm“ genannte Ark handelte und ferner darauf, dass es auch im „Klapperhof“ beim Kölner Stift St. Gereon eine ähnliche Weckschnapp gegeben haben soll.

Folgt man Weyden, so wurden einzig Verbrecher „die zu den vornehmen Geschlechtern gehörten“ in der Kölner Weckschnapp inhaftiert. Die Delinquenten sollten über den grausamen Hungertod „auf eine heimliche Weise aus der Welt geschafft werden.“ (Weyden 1826)

(Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig, 2018/2022)

Internet

www.cityinfo-koeln.de: Kunibertsturm (Weckschnapp) (abgerufen 07.03.2018)

www.koeln-lotse.de: Weckschnapp – Folterstätte am Rhein (Uli, der Köln-Lotse vom 11.05.2019, abgerufen 13.05.2019)

www.das-alte-koeln.de: Ausschnitte aus dem Gemälde „Kunibertsturm / Innenseite“ von Siegfried Glos (abgerufen 01.06.2021)

altes-koeln.de: Kunibertsturm (mit historischen Abbildungen, abgerufen 15.06.2023)

de.wikipedia.org: Kunibertsturm (abgerufen 07.03.2018)

de.wikipedia.org: Weckschnapp (abgerufen 07.03.2018)

Literatur

- Arens, Detlev (2016)

- Das ist Köln - Dom, Altstadt, Untergrund. S. 65-68, Rheinbach.

- Meynen, Henriette (Hrsg.) (2021)

- Die Kölner Stadtbefestigungen. Einzigartige Zeugnisse aus Römerzeit, Mittelalter und Neuzeit. Touren entlang der historischen Stadtbefestigungen. (Fortis Colonia, Schriftenreihe Band 3.) S. 121-124, Daun.

- Meynen, Henriette / Fortis Colonia e.V. (Hrsg.) (2010)

- Festungsstadt Köln. Das Bollwerk im Westen. (Fortis Colonia, Schriftenreihe Band 1.) Köln.

- Schwerhoff, Gerd (1991)

- Köln im Kreuzverhör. Kriminalität, Herrschaft und Gesellschaft in einer frühneuzeitlichen Stadt. Bonn.

- Weyden, Ernst (1826)

- Cöln's Vorzeit. Geschichten, Legenden und Sagen Cöln's nebst einer Auswahl cölnischer Volkslieder. S. 186-188, Cöln am Rhein. Online verfügbar: commons.wikimedia.org, E. Weyden, Cöln's Vorzeit

- Wilhelm, Jürgen (Hrsg.) (2008)

- Das große Köln-Lexikon. S. 467, Köln (2. Auflage).

Kunibertstürmchen der mittelalterlichen Stadtmauer

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Konrad-Adenauer-Ufer 69 b

- Ort

- 50668 Köln - Altstadt-Nord

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1180 bis 1233

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Kunibertstürmchen der mittelalterlichen Stadtmauer”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-251821 (Abgerufen: 25. Februar 2026)