Stiftskirche Bonn

Katholische Pfarrkirche Sankt Johann Baptist und Petrus, „Kuhle Dom“

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Denkmalpflege, Landeskunde

Gemeinde(n): Bonn

Kreis(e): Bonn

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 44′ 19,56″ N: 7° 05′ 58,43″ O 50,73877°N: 7,09957°O

Koordinate UTM 32.365.904,69 m: 5.622.497,57 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.577.662,20 m: 5.623.162,61 m

-

Die Stiftskirche der Pfarrgemeinde Sankt Johann Baptist und Petrus in Bonn aus Blickrichtung des Stiftsplatzes (2024)

- Copyright-Hinweis:

- Samuel Dreßen, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Samuel Dreßen

- Medientyp:

- Bild

-

Das Hauptportal der Stiftskirche mit Säulen-Altan (2024)

- Copyright-Hinweis:

- Samuel Dreßen, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Samuel Dreßen

- Medientyp:

- Bild

-

Dreiecksgiebel mit Figurengruppe der Stiftskirche (2024)

- Copyright-Hinweis:

- Samuel Dreßen, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Samuel Dreßen

- Medientyp:

- Bild

-

Das Mittelschiff der Stiftskirche Bonn (2024)

- Copyright-Hinweis:

- Samuel Dreßen, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Samuel Dreßen

- Medientyp:

- Bild

-

Die Dietkirchen-Madonna der Stiftskirche Bonn (2024)

- Copyright-Hinweis:

- Samuel Dreßen, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Samuel Dreßen

- Medientyp:

- Bild

-

Wandgemälde über die Kreuzauffindung der Heiligen Helena in der Stiftskirche Bonn (2024)

- Copyright-Hinweis:

- Samuel Dreßen, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Samuel Dreßen

- Medientyp:

- Bild

-

Wandgemälde über das Martyrium der Heiligen Cassius und Florentius (2024)

- Copyright-Hinweis:

- Samuel Dreßen, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Samuel Dreßen

- Medientyp:

- Bild

-

Die Orgel der Stiftskirche Bonn (2024)

- Copyright-Hinweis:

- Samuel Dreßen, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Samuel Dreßen

- Medientyp:

- Bild

-

Der Hauptchor der Stiftskirche Bonn (2024)

- Copyright-Hinweis:

- Samuel Dreßen, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Samuel Dreßen

- Medientyp:

- Bild

-

Ein spätromanischer Taufstein in der Stiftskirche Bonn (2024)

- Copyright-Hinweis:

- Samuel Dreßen, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Samuel Dreßen

- Medientyp:

- Bild

-

Der Josefsaltar im rechten Nebenchor der Stiftskirche Bonn (2024)

- Copyright-Hinweis:

- Samuel Dreßen, LVR / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Samuel Dreßen

- Medientyp:

- Bild

-

Ein von der Alten Feuerwache ausrückender Löschzug der Bonner Feuerwehr (1969), im Hintergrund sind die JVA Bonn und die Türme der Bonner Stiftskirche St. Johann Baptist und Petrus zu erkennen.

- Copyright-Hinweis:

- Rick, Klaus

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt (Sammlung Klaus Rick)

- Medientyp:

- Bild

-

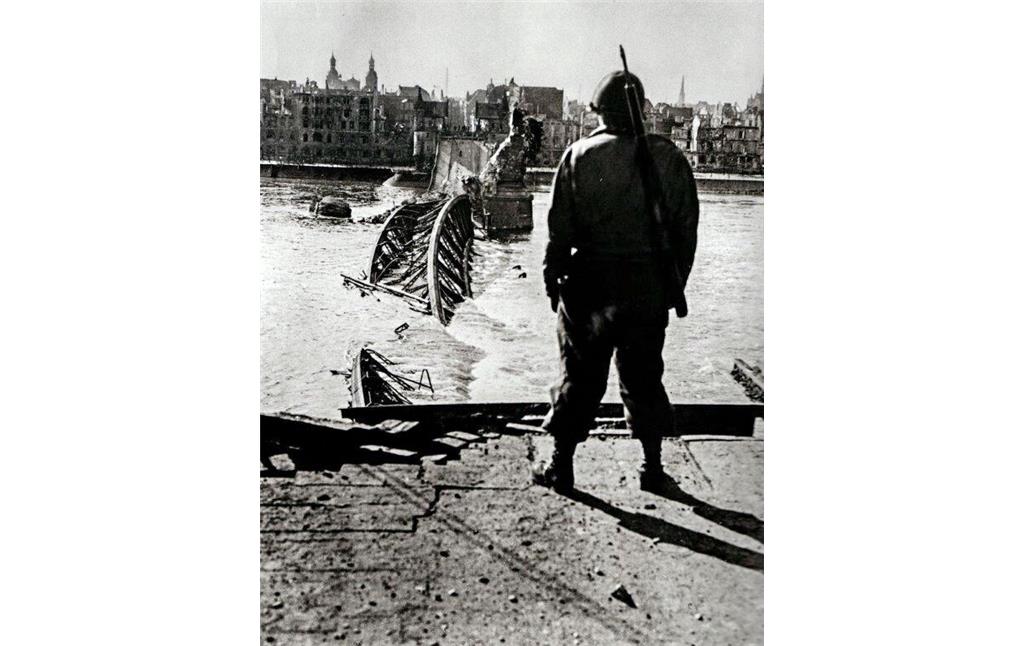

Aufnahme aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in Bonn 1945: ein alliierter Soldat vor der am 8. März 1945 gesprengten Alten Rheinbrücke, im Hintergrund ist links die Bonner Namen-Jesu-Kirche zu erkennen und rechts ein Turm der Stiftskirche.

- Copyright-Hinweis:

- Urheber unbekannt / Sammlung Klaus Rick

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt (Sammlung Klaus Rick)

- Medientyp:

- Bild

Gründung und Vorgängerbauten im Mittelalter

Zerstörung und Neubau in der Frühen Neuzeit

Der Neubau des 19. Jahrhunderts

Baubeschreibung

Ausstattung

Baudenkmal

Internet, Literatur

Gründung und Vorgängerbauten im Mittelalter

Die Stiftsgemeinde geht zurück auf die erste Kirchengründung der Stadt, der Dietkirche, die sich im heutigen Stadtteil Castell am Rande des ehemaligen Römerlagers befand. Die erste urkundliche Erwähnung reicht in das Jahr 795, archäologische Untersuchungen ergaben jedoch, dass der Bau auf das 6. Jahrhundert zu datieren ist. Im Gegensatz zur Grabkirche der Heiligen Cassius und Florentius, der späteren Münsterkirche, besaß die Dietkirche das Taufrecht.

Das Kirchengebäude war dem Apostel Petrus und der prunkvollste Altar Johannes dem Täufer geweiht, worauf der offizielle Name der späteren Stiftskirche zurückgeht. In einer auf das Jahr 1045 datierten Urkunde ist die Existenz eines Frauenkonventes bei der Dietkirche überliefert, das zeitweise unter die benediktinische Regel gestellt wurde. Um die Jahrtausendwende verlagerte sich der Siedlungsschwerpunkt der Stadt aus dem ehemaligen Römerlager in die Umgebung des Cassius-Stifts, wodurch die Dietkirche sukzessive ihren Status als wichtigstes Gotteshaus der Stadt verlor. Dieser Prozess wurde durch die Errichtung der Stadtmauer im 13. Jahrhundert nur nochmal verstärkt, da sich das kleine Marktdorf nunmehr außerhalb der Stadt befand und somit zum Vorort wurde. Zu dieser Zeit soll sich das Kirchengebäude zudem in einem schlechten baulichen Zustand befunden haben, weswegen Erzbischof Konrad von Hochstaden einen ersten Neubau anordnete, welcher erst 1317 vollendet wurde. Die Pfarrei erstreckte sich lediglich auf einen Bezirk am Kölntor im Norden der Stadt, das kleine Siedlungsgebiet um die Kirche selbst und den Weiler Dransdorf.

Zerstörung und Neubau in der Frühen Neuzeit

In der Frühen Neuzeit wurde das Gotteshaus mehrfach beschädigt, insbesondere im Zuge des Holländischen Krieges, in dem es im Vorfeld der Belagerung von Bonn im Jahr 1673 einem Festungsglacis weichen musste und von der städtischen Garnison vollständig zerstört wurde. Der Kölner Kurfürst und Erzbischof Clemens August von Bayern, prominenter Mäzen für prunkvolle Schlösser und Kirchen, förderte im Jahr 1729 einen kreuzförmigen Barockneubau, der jedoch nie fertiggestellt wurde. Dieses neue Kirchengebäude gilt als erster Nachfolger der Dietkirche, obwohl sich der Standort um knapp fünfhundert Meter in Richtung Süden an die Kölnstraße verschoben hat.

Während der Zeit der französischen Besetzung (1794-1814/15) wurde das Frauenstift aufgehoben, jedoch blieb die Pfarrgemeinde bestehen und weitete sich im Zuge der fortschreitenden Urbanisierung im 19. Jahrhundert sogar bis nach Dransdorf aus. Der zentrale Seelsorgebereich befand sich jedoch im Rheinviertel, auch „Kaule“ genannt, wodurch sich der volksmündliche Beiname „Kuhle Dom“ ergibt (heute noch an der Straße „Sandkaule“ zu erkennen).

Der Neubau des 19. Jahrhunderts

Der unfertige Zentralbau wurde ab 1881 abgerissen und durch einen neugotischen Neubau nach den Plänen des Kölner Privatbaumeisters Heinrich Johann Wiethase ersetzt. Der Bau wurde 1884 abgeschlossen und am 28. Juli 1886 durch Erzbischof Philippus Krementz feierlich konsekriert. Im Zuge der Fundamentierungsarbeiten wurden archäologische Überreste aus verschiedenen Epochen entdeckt. Neben Architekturteilen aus der römischen Spätantike legte man einen spätromanischen Taufstein aus dem Jahr 1290 frei, welcher noch heute in einer Taufkapelle im linken Seitenchor präsentiert wird.

Während der britischen Bombenangriffe im Kriegsjahr 1944 wurde die Stiftskirche, unter deren Vorplatz sich ein öffentlicher Luftschutzraum befand, stark beschädigt. Der Wiederaufbau und verschiedene Renovierungen erstreckten sich bis in das Jahr 1964.

Baubeschreibung

Der heutige Backsteinbau umfasst ein in südwestlicher Richtung gelegenes Querhaus und ein vierjochiges Langhaus mit basikalem Querschnitt, das im Nordosten mit einer Doppelturmfassade abschließt. Dies stellt eine kirchenbauliche Besonderheit dar, da die zwei quadratischen Nordosttürme durch einen zweigeschossigen Zwischentrakt mit den Seitenschiffen verbunden sind. Der Übergang zwischen den obersten Geschossen der Kirchtürme und ihren Helmen wird durch einen Kranz von Wasserspeiern markiert.

Der Mittelteil zwischen beiden Kirchtürmen wird von einem Dreiecksgiebel mit einer Figurengruppe, bestehend aus Christus als Weltenrichter und posaunenblasenden Engeln, gekrönt. In nordöstlicher Richtung befindet sich das Hauptportal, das mit einem säulengetragenden Altan ausgestattet ist, während der von niedrigen Anbauten umzogene Chor in Richtung Südwesten zeigt. Das grundlegende Baumaterial sind Feldbrandziegel, die am Sockel, in den Portalbereichen, den Ecksteinfassungen und Fensterlaibungen durch Basaltlava, Trachyt und Eifelsandstein ergänzt werden.

Im Innenraum trennen Bündelpfeilerpaare das rechteckige Mittelschiff von den fast quadratischen Seitenschiffkompartimenten. In südwestlicher Richtung leitet ein Zwischenjoch den Dreiapsidenchor ein, in dem sich im südlichen Seitenchor eine Taufkapelle befindet, deren Mittelpunkt der aus dem Jahr 1290 (oder 1200 nach Schirpenbach 2015, S. 108) stammende spätromanische Taufstein bildet.

Ausstattung

Als „größte Kostbarkeit“ (Passavanti 1989, S. 21) der Stiftskirche wird häufig die sogenannten Dietkirchen-Madonna angeführt. Die hochgotische Plastik aus Nussbaum- und Eichenholz wurde um 1320 von einem unbekannten Kölner Künstler gefertigt. Hoch aufgerichtet sitzt die leicht lächelnde Maria auf einem kissenbelegten Thron mit dem Christuskind auf dem Schoß, das nackt und stehend die imperatorische Geste römischer Kaiser zeigt. Zudem hält es einen Vogel in der Hand, der dem Christuskind in die Hand pickt. Das Detail verweist auf das apokryphe Kindheitsevangelium des Thomas, in dem berichtet wird, das Jesuskind habe Vögel aus Lehm geformt und sie zum Leben erweckt.

Zudem besitzt die Stiftskirche drei Taufbecken, jeweils aus dem Barock, der Neugotik und sogar eines aus der Spätromanik. Letzteres wurde um 1200 oder 1290 angefertigt und verzichtet gemäß dem biblischen Bilderverbot auf außerpflanzliche Motive. Es ist aus Trachyt vom Drachenfels gefertigt, das im Hochmittelalter als edelstes Baumaterial galt.

Ein weiteres Prunkstück ist der Hauptaltar, der geöffnet das blutige Opfer des Neuen Testaments darstellt. Er wird flankiert von zwei Seitenaltären, die jeweils Maria bzw. Josef darstellen.

Die Stiftskirche besitzt zudem ein Geläut aus fünf Bronzeglocken, die 1958 in der Gießerei Mabilon in Saarburg gegossen wurden. Die Schlagtöne sind h0, d’, e’, g’, a’. Die Glockenpatrone sind (von groß nach klein) Christkönig, Hl. Maria, Hl. Johannes, Hl. Petrus und Hl. Pius X. Die 6. Glocke im Dachreiter, die 1756 gegossen wurde, wird nur zu Taufen geläutet. Sie trägt den Namen „Apolonia“ und stammt aus der ehemaligen Kirche Sankt Gangolf westlich des Bonner Münsters, die im Zuge der Säkularisation aufgelöst wurde.

Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst mit der größten Orgel der Pfarrei. Sie stammt aus der Produktion der Bonner Orgelmanufaktur Johannes Klais und ersetzte 1956 ihre im Krieg zerstörte Vorgängerin. Das Instrument besitzt 45 Register.

Baudenkmal

Die Katholische Pfarrkirche Sankt Johann Baptist und Petrus in Bonn ist ein eingetragenes Baudenkmal der Stadt Bonn (A 431).

(Samuel Dreßen, Digitales Kulturerbe LVR, 2024)

Internet

www.sankt-petrus-bonn.de: Stiftskirche. Die Hauptkirche der Gemeinde Sankt Petrus (abgerufen 02.12.2024)

www.stadtplan.bonn.de: Stadtplan der Bundesstadt Bonn, Denkmalkarte mit Informationen (abgerufen 27.03.2025)

www.bonn.de: Denkmalliste der Stadt Bonn (PDF-Datei, 2,1 MB, abgerufen 02.12.2024, Inhalt nicht mehr verfügbar 27.03.2025)

Literatur

- Achter, Irmingard; Herberg, Josef; Imhof, Michael; Knopp, Gisbert (2011)

- Kirchen in Bonn. Geschichte und Kunst der katholischen Pfarreien und Gotteshäuser. S. 21-26, Petersberg.

- Clemen, Paul / Clemen, Paul (Hrsg.) (1905)

- Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Kreises Bonn. (Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, Band 5.3.) S. 405-406, Düsseldorf.

- Passavanti, Wilhelm (1989)

- Bonner Kirchen und Kapellen: Geschichte und Kunst der katholischen Gotteshäuser und Pfarreien. S. 17-21, Bonn.

- Schirpenbach, Meik / Plassmann, Alheydis (Hrsg.) (2015)

- Die Bonner Stiftskirche. Ihr Bau, ihre Ausstattung und ihre Aussage. In: 1000 Jahre Kirche im Bonner Norden, S. 99-116. Neustadt an der Aisch.

Stiftskirche Bonn

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Kölnstraße 31

- Ort

- 53111 Bonn - Zentrum

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Ortsfestes Denkmal gem. § 3 DSchG NW

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Denkmalpflege, Landeskunde

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung, Vor Ort Dokumentation

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1879 bis 1886

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- Samuel Dreßen: „Stiftskirche Bonn”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-355755 (Abgerufen: 16. Februar 2026)