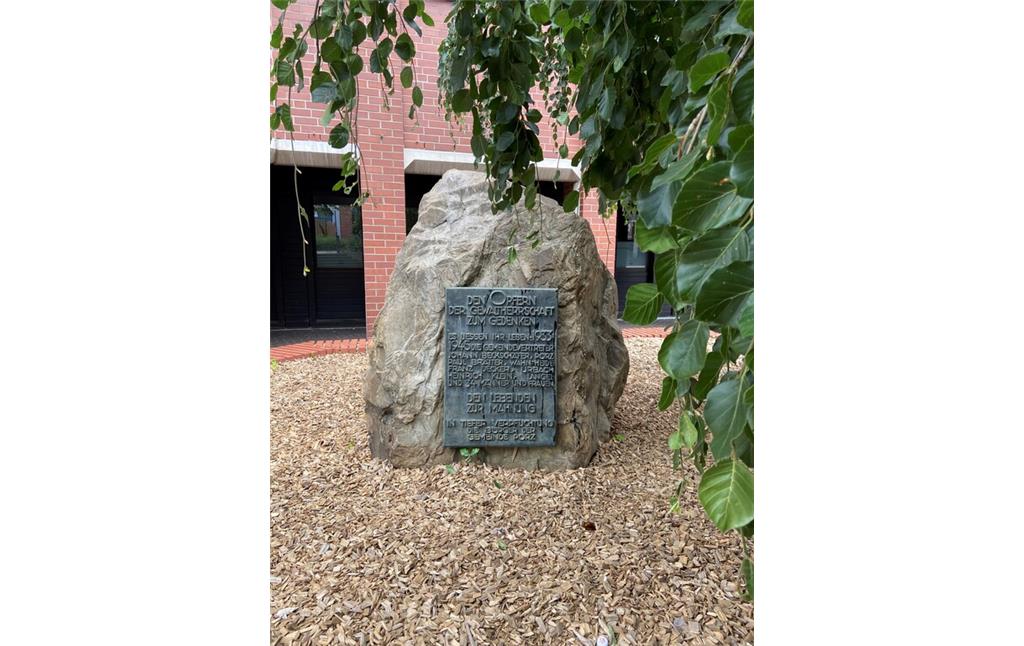

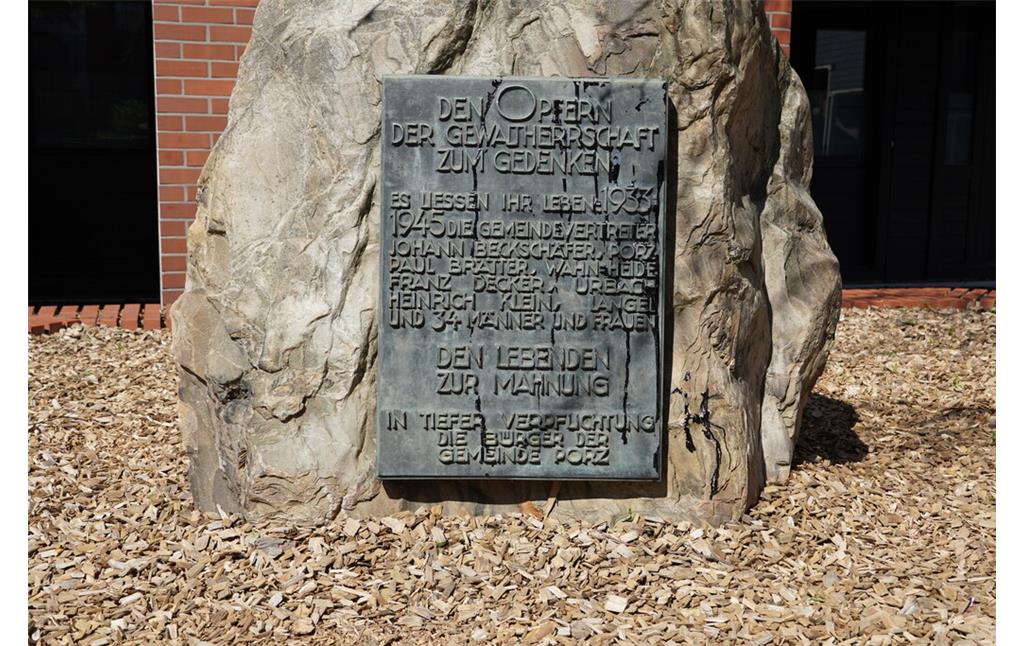

Die Inschriftentafel auf dem gewaltigen Steinblock erinnert an das Schicksal von vier ehemaligen Porzer Ratsmitgliedern sowie 34 weiteren Personen, die während der NS-Zeit ermordet wurden:

Den Opfern /der Gewaltherrschaft

zum Gedenken

Es liessen ihr Leben: 1933- / 1945: die Gemeindevertreter

Johann Beckschäfer, Porz, / Paul Brätter, Wahn-Heide,

Franz Decker, Urbach, / Heinrich Klein, Langel

und 34 Männer und Frauen

Den Lebenden / zur Mahnung

In tiefer Verpflichtung

Die Bürger der / Gemeinde Porz

zum Gedenken

Es liessen ihr Leben: 1933- / 1945: die Gemeindevertreter

Johann Beckschäfer, Porz, / Paul Brätter, Wahn-Heide,

Franz Decker, Urbach, / Heinrich Klein, Langel

und 34 Männer und Frauen

Den Lebenden / zur Mahnung

In tiefer Verpflichtung

Die Bürger der / Gemeinde Porz

Enthüllt wurde das Denkmal am 1. Mai 1949 in einer feierlichen Gedenkstunde, in der Alfons Kafka, damaliger Porzer Bürgermeister, einen Kranz für die Opfer niederlegte. Neben den Angehörigen und einer Vielzahl Porzer Bürger*innen, war mit dem britischen Kreisresident-Offizier Bruce, dem Landrat Josef Roesch und dem Oberkreisdirektor Dr. Hagemann auch lokale Politikprominenz anwesend (Klein 1975, S.137 sowie Tafel 19).

Die Opfer

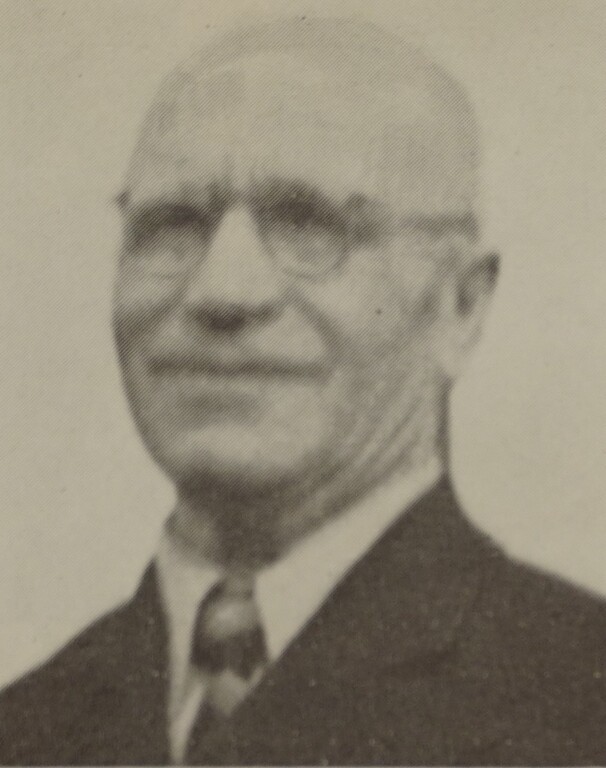

Johann Beckschäfer (1897-1945), Porzer Gemeindeverordneter der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), wurde am 10. September 1940 vom Oberlandesgericht Hamm (Aktenzeichen 6 OJs 166/36) - in der NS-Zeit bekannt für seine harten Strafen gegenüber politischen Gegnern des Nationalsozialismus (wikipedia.org) - zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Sein „Verbrechen“ lag dabei bereits mehrere Jahre zurück, das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL skizzierte seinen Fall in Heft 5/1972: Demnach habe Beckschäfer kurzzeitig für die kommunistische Kölner Zeitschrift „Sozialistische Republik“ gearbeitet. Im Juli 1934 habe er von einer Freundin zwei „illegale Druckschriften“ erhalten. Zwar sei der Inhalt dieser Druckschriften nicht bekannt, das Gericht stellte jedoch fest, sie seien „wie ohne weiteres anzunehmen ist, auf Veranlassung irgendeiner kommunistischen Organisation verfasst worden und vertreten den kommunistischen Standpunkt, sind also hochverräterisch“. Beckschäfer überlebte seine Haftstrafe nicht, er starb vermutlich im Jahr 1945, nach ihm ist heute eine Straße in Zündorf benannt.

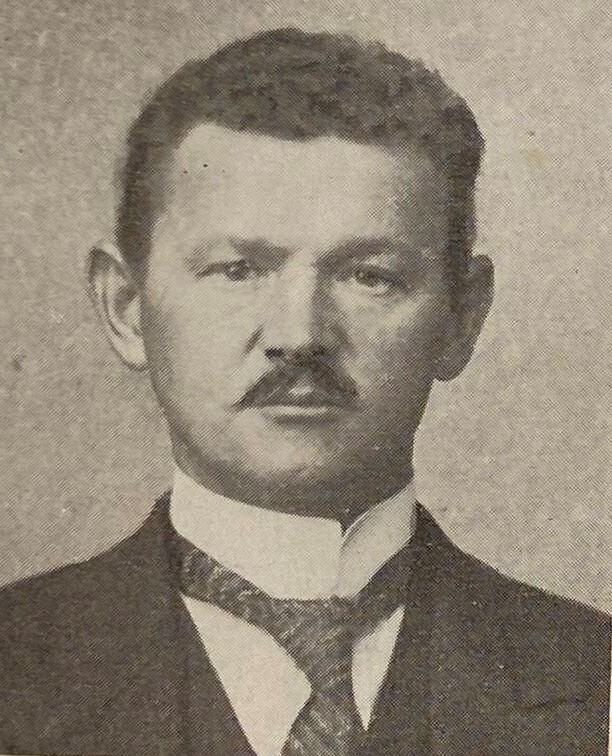

Paul Brätter, Franz Decker und Heinrich Klein waren als Mitglieder der Porzer SPD am 24. August 1944 von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) verhaftet und in das Messelager Deutz gebracht worden. Von dort wurden sie in das Konzentrationslager Sachsenhaus deportiert. Ein letztes Schreiben Heinrich Kleins stammt von Januar 1945, ein letztes Lebenszeichen Franz Deckers aus dem Frühjahr 1945.

Nach Paul Brätter ist heute eine Straße in Porz-Wahnheide benannt, nach Franz Decker eine Straße in Porz-Urbach und nach Heinrich Klein, der zwischenzeitlich Pächter des Strandbads Langel war, eine Straße in Porz-Langel.

Der ebenfalls an diesem Tag verhaftete Sozialdemokrat Johann Berger (1897-1957) wurde freigelassen, da am gleichen Tag die Nachricht eintraf, sein Sohn Heinrich sei an der Front gefallen: „Meine Genossen gingen in die Todesmühlen Hitlers. Der Tod meines Jungen hat mich, weil die Nachricht am selben Tag eintraf, vor dem Schicksal der Vernichtung bewahrt“, erinnert sich dieser in seinem Nachlass (Berger 1977, S. 170).

Die Verhaftungen der Porzer Sozialdemokraten, die noch bei den letzten Gemeinderatswahlen im März 1933 zu Gemeindevertretern gewählt worden waren, dürften im Zusammenhang mit der Aktion Gitter (auch Aktion Gewitter) stehen, bei der die Gestapo als Reaktion auf das gescheiterte Attentat vom 20. Juli 1944 zahlreiche ehemalige Mandatsträger und Politiker der Parteien der Weimarer Republik inhaftierte und in die Konzentrationslager verschleppte.

Wer die anderen „34 Männer und Frauen“ waren, die laut der Inschrift auf dem Porzer Gedenkstein „Opfer der Gewaltherrschaft“ wurden, ist nicht bekannt. Die anonyme Formulierung ist sehr unglücklich gewählt, treffend formulierte Alexander Wirtz daher: „Hatten die namenlosen 34 Opfer keine Namen wie die Gemeindevertreter? War ihr Tod sinnloser als der Tod der Gemeindevertreter? War er weniger schmerzlich, weniger tragisch, weniger gewaltig als der Tod der Gemeindevertreter? Keiner hätte, als er noch lebte, unter den vergessenen Namenlosen sein wollen, weder ein Gemeindevertreter, noch ein einfacher Bürger“ (Wirtz o.J., S. 109).

(Lisa Kröger, LVR-Abteilung Digitales Kulturerbe, 2023)

Internet

spiegel.de: »Der Wille muß gebrochen werden«, DER SPIEGEL 5/1972 (abgerufen am 07.06.2023).

wikipedia.org: Oberlandesgericht Hamm, Die Zeit des Nationalsozialismus (abgerufen am 07.06.2023)