Die beiden heute kaum noch getrennten Siedlungsflächen von Oberbachem und Kürrighoven liegen einander gegenüber auf den flach ansteigenden Hanglagen entlang der Täler des Berkumer Bachs und des Züllighovener Bachs, die in Oberbachem zum Mehlemer Bach zusammenfließen.

Die historischen Karten der Topographischen Aufnahme der Rheinlande von 1801-1828 (Tranchotkarte, vgl. nachfolgend) zeigen, dass das nicht immer so war. Die beiden Ortschaften waren damals zwei einzelne Dörfer, die durch eine Straße miteinander verbunden waren.

Ortsgeschichte und Entwicklung von Oberbachem

Ortsgeschichte und Entwicklung von Kürrighoven

Historische Karten und administrative Entwicklung

Internet, Literatur

Ortsgeschichte und Entwicklung von Oberbachem

Die erste urkundliche Erwähnung unter der Bezeichnung „Bacheim“ stammt aus der Frankenzeit und ist auf den 19. Juli 798 datiert. Beurkundet wurde damals der Verkauf eines Weingartens an den Abt des Essener Klosters Werden. Erneut wird der Ort dann Jahr 865 in einer Urkunde des Klosters Prüm namentlich erwähnt.

Die Tranchotkarte vom Beginn des 19. Jahrhunderts lässt erkennen, dass Oberbachem an einer mandelförmigen Straßenkreuzung entstanden ist, die in nordwestlicher Richtung nach „Liestem“ (heute Ließem), in nördlicher Richtung direkt nach Mehlem an den Rhein, in östlicher Richtung nach „Ouichem“ (heute Niederbachem), in südlicher Richtung nach „Zelichhowen“ (heute Züllighoven) und in westlicher Richtung nach Kürrighoven führt. Man kann Oberbachem daher als Straßendorf klassifizieren. Andererseits könnte es auch sein, dass sich die Siedlungsflächen rund um den bis heute bestehenden Dorfplatz angereiht haben und es sich daher eher um ein Platzdorf handelt.

Die erste, ursprünglich Maria geweihte Kirche war eine um das Jahr 830 gestiftete Holzkapelle, die Teil eines Blankenheimer Fronhofs in Bacheim war. Nachdem die alte und baufällige Kirche 1583 zerstört wurde und 1778 endgültig eingestürzt war, wurde die heutige Kirche auf Bitten der Bevölkerung durch den Kurfürsten von Köln 1790 als klassizistische Saalkirche neu errichtet und unter dem Patrozinium Heilige Drei Könige eingeweiht. Bis 2009 war sie die katholische Pfarrkirche der Pfarrei Heilige Drei Könige Oberbachem (mit Gimmersdorf und Ließem) und ist seit 2010 eine Filialkirche der Pfarrei St. Marien Wachtberg. Noch heute erinnern rund um die Kirche stehende alte Grabkreuze an die damalige Zeit (Töpner 2006, S. 101f und www.wachtberg.de). Direkt gegenüber der Kirche befindet sich ein alter Dorfbrunnen auf dem kleinen Dorfplatz; unmittelbar benachbart residert heute die Serbisch-Orthodoxe Kirchengemeinde Bonn.

Seit den 1970er-Jahren hat sich die Einwohnerzahl der Oberbachemer fast verdoppelt, mit Stand 2014 lebten hier rund 750 Einwohnerinnen und Einwohner. Es entstand zum einen ein Neubaugebiet „Am Sonnenhang“ am Ortseingang direkt an der Hauptstraße und das Neubaugebiet „Am Höchelenacker“, das sich am oberen Hang in Richtung Ließem befindet und durch den Ließemer Kirchweg zu erreichen ist (ebd., S. 210). Außerdem wurden neue Siedlungsflächen gegenüber der Hauptstraße erschlossen wie etwa am Werthhovener Weg.

In der Ortschaft befinden sich heute einige Dienstleitungen und Geschäfte, darunter ein Friseur, eine Wäscherei, eine Bankfiliale, zwei Ärzte und einige Handwerksbetriebe. Zudem gibt es einen Kindergarten und einen Bolzplatz.

Ortsgeschichte und Entwicklung von Kürrighoven

Kürrighoven wurde unter dem Namen „Coruuingoua“ bzw. „Coruuingoa“ oder „Coruuingova“ (gesprochen Corwinghova) im Jahr 856 das erste Mal urkundlich erwähnt, einem Kaufvertrag über verschiedene Besitztümer in den Grafschaften Bonn und Zülpich, welche die Grafen Adalard und Matfrid einem Vasallen Otbert übertrugen (Hausmanns 2006, S. 12 und www.wachtberg.de).

Bei Flach (2008) wird diese Schenkung mit Datum vom 28. Juni 856 zu „Coruuingoua“ wie folgt geführt: „Lothar II. schenkt Otbert aus dessen Reichslehngütern zu Eigen unter anderem vier Mansen und ein Bunder sowie sechs Mannwerke Wein zwischen Remagen, Kürrighoven und Berkum gelegen (et inter Regamaga et Coruuingoua et Bergo et alios mansos quatuor et bunuarium unum ac de vinea aripennos sex), später an das Kloster Prüm gegangen“. (Lothar II. war fränkischer König aus der Familie der Karolinger von 855 bis 869 und die Begriffe Manse und Bunder bezeichnen alte Flächenmaße).

1131 wurde die Ortschaft dann als „Curinchhoven“ bezeichnet (Töpner 2006, S. 212).

Der kleine Ort Kürrighoven zeigt sich auf der Tranchotkarte als typisches Straßendorf, also eine Siedlung, die sich entlang einer Verkehrsachse entwickelt hat. Diese verläuft von Nord nach Süd und wird durch zwei Querachsen unterteilt, die von Nordwest nach Südost und von Nordost nach Südwest verlaufen. Anders als viele andere Wachtberger Ortschaften, lag Kürrighoven nicht direkt an dem alten Eselsweg, der Hauptverkehrsverbindung von Berkum nach Mehlem, sondern entwickelte sich etwas südlich dieser Achse (Töpner 2006, S. 103). Vermutlich ist das auch ein Grund dafür, dass die Kürrighovener Straße, die die Hauptachse des Ortes bildet, bis heute nicht viel befahren und sehr ruhig ist.

Die Preußische Neuaufnahme von 1891-1912 zeigt die bekannte Grube Laura, die südlich von Kürrighoven liegt und den Ort seit dem 19. Jahrhundert durch den Erzabbau geprägt hat.

Die heutige Ortschaft ist sehr ruhig und strahlt Gelassenheit aus was auch damit zusammenhängen könnte, dass Kürrighoven seit der Gemeindegründung nur durch ein kleines Neubaugebiet am Ortseingang gewachsen ist (Hausmanns 2011, S. 207). Rund 20 selbstständige Betriebe sind noch in der kleinen Ortschaft ansässig, darunter auch zwei renommierte Künstler und ein großer Reitstall. Der größte Wachtberger Obstbaubetrieb hat seinen Sitz in Kürrighoven.

Die zentrale Kürrighovener Straße ist eine recht schmale Gasse, die von alten Fachwerkhöfen gesäumt wird. Das Bonner Cassiusstift und das Benediktinerinnenkloster Nonnenwerth besaßen einige Höfe davon (Hausmanns 2011), darunter den im Jahr 1126 erworbenen Werther Hof. Die Kürrighovener Scholastika-Bruchsteinkapelle, die alte Hofkapelle des Klosters Nonnenwerth, besteht wahrscheinlich schon seit dem 12. Jahrhundert. Der Altar wird auf 1586 datiert und der Schlusstein am heutigen Gebäude weist das Jahr 1730 aus (ebd. und Kirchen und Kapellen 2009).

Obwohl der Ort seit der Gemeindegründung 1969 offiziell zu Oberbachem gehört, fühlen sich die Einheimischen nicht als Oberbachemer, sondern nach wie vor als Kürrighovener. Traditionen spielen auch heute noch eine große Rolle in dem Dorf, was sich an der Fronleichnamsprozession oder dem gut besuchten St. Martinszug zeigt. Die Dorfgemeinschaft der heute rund 350 Einwohnerinnen und Einwohner ist sehr lebendig und aktiv, was wahrscheinlich mit der Ausgeglichenheit zwischen Jung und Alt zu tun hat (Hausmanns 2011, S. 208).

(Clarissa Pönisch, Universität Koblenz-Landau, 2018)

Historische Karten und administrative Entwicklung

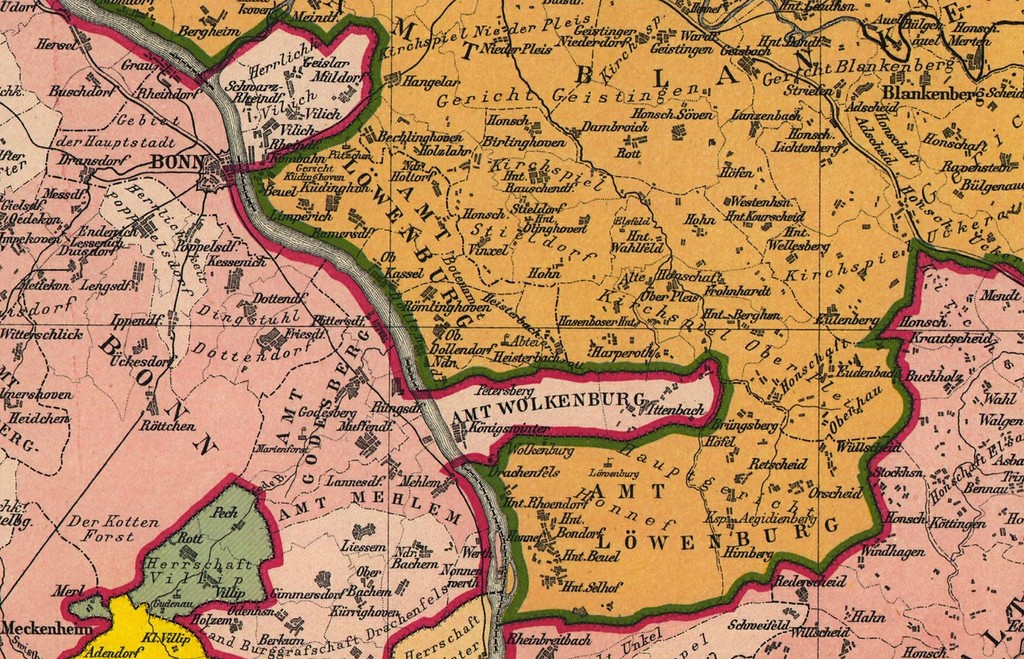

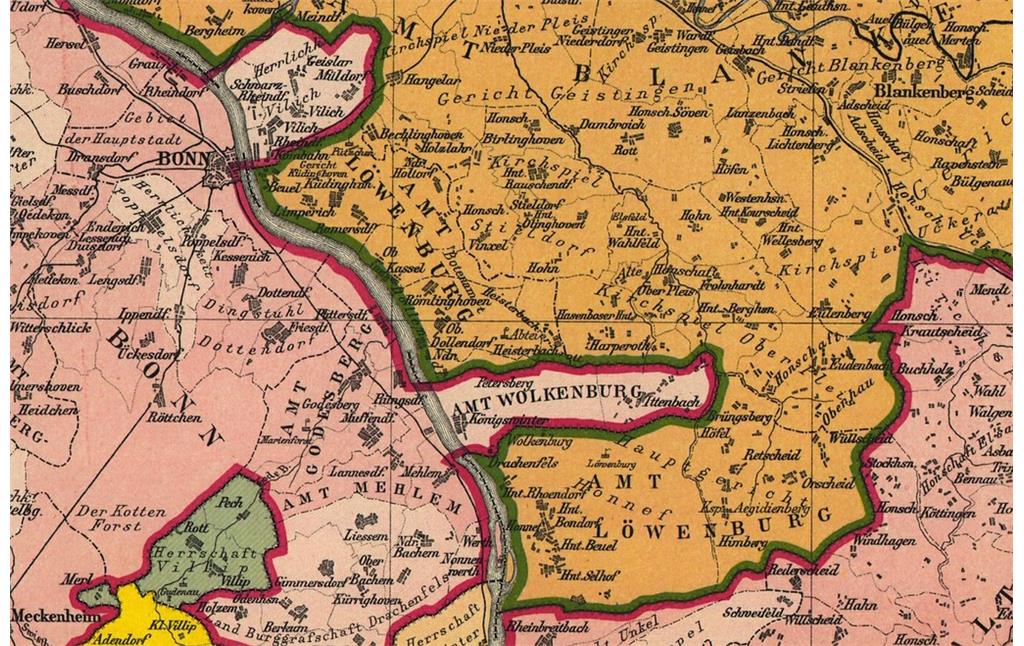

In Wilhelm Fabricius' Karte Die Rheinprovinz im Jahre 1789, Uebersicht der Staatsgebiete im Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz finden sich die beiden kleinen Siedlungen „Ober Bachem“ und „Kürrighoven“ im Bereich „Land Burggrafschaft Drachenfels“ verzeichnet (vgl. Abb.). In den zugehörigen Erläuterungen wird für „Oberbachem, Kürrighoven (Bonn-Land)“ im Bereich der zum Amt Godesberg-Mehlem des Kurfürstentums Köln gehörenden Unterherrschaft „Burggrafschaft Drachenfels“ eine Gemarkungsgröße von 360 Hektar bei 18 Häusern laut der Zählung aus dem Jahr 1670 genannt. Pfarrort ist Oberbachem im Dekanat Ahr der Diözese Köln (Fabricius 1898, S. 61, Nr. 104).

Die historischen Karten der Topographischen Aufnahme der Rheinlande von 1801-1828 zeigen die beiden Dörfer „Oberbachem“ und „Kurrigkoven“ mit jeweils gut 5 Hektar besiedelter Ortsfläche. Die Kartenbilder der Preußischen Uraufnahme (1836-1850), der Preußischen Neuaufnahme (1891-1912) - auf dieser beruht auch die hier eingezeichnete Objektgeometrie - und der topographischen Karten der TK 1936-1945 lassen nachfolgend noch kaum ein Anwachsen erkennen (vgl. Kartenansichten).

Nach der Zughörigkeit zur Mairie (Bürgermeisterei) Villip des Kantons Bonn während der Franzosenzeit (1794-1814/15) ab dem Jahr 1798, gehörten beide Ortschaften zu den zehn Gemeinden der 1816 gebildeten preußischen Bürgermeisterei Villip (ab 1930 Amt Villip) im Landkreis Bonn.

Zum 1. August 1969 erfolgte durch das Gesetz zur kommunalen Neugliederung des Raumes Bonn (das so genannte „Bonn-Gesetz“, vgl. recht.nrw.de) der Zusammenschluss der Gemeinden des Amtes Villip und der Gemeinden Adendorf, Arzdorf und Fritzdorf (zuvor Amt Meckenheim) zur neuen amtsfreien Gemeinde Wachtberg im neu entstandenen Rhein-Sieg-Kreis.

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2025)

Internet

www.wachtberg.de: Oberbachem + Kürrighoven (abgerufen 11.11.2025)

de.wikipedia.org: Oberbachem (abgerufen 11.11.2025)

de.wikipedia.org: Heilige Drei Könige (Oberbachem) (abgerufen 11.11.2025)

recht.nrw.de: Gesetz zur kommunalen Neugliederung des Raumes Bonn (abgerufen 06.11.2025)