Ortsgeschichte und Entwicklung

Die heutige Siedlung entwickelte sich aus einem Zeilen- bzw. Straßendorf, das sich an der Verbindungsachse zwischen Lannesdorf, also den Gebieten am Rhein, und dem Hinterland bildete. Die historischen Karten der Topographischen Aufnahme der Rheinlande von 1801-1828 (vgl. auch nachfolgend) zeigen, dass sich die Ortschaft außerdem um die Wege in südwestlicher und südöstlicher Richtung, die schon damals Ließem mit Gimmersdorf und Oberbachem verbanden, gebildet hat. Auf der Tranchotkarte wird die Ortschaft noch unter dem Namen „Liestem“ aufgeführt. Der Ortsname, der sich über „Liessem“ auf der Preußischen Uraufnahme und auf der Preußischen Neuaufnahme schließlich zur heutigen Schreibweise „Ließem“ entwickelte, wurde am 9. Juni 795 das erste Mal urkundlich unter dem Namen „Liezheim“ erwähnt (vgl. Töpner 2006, S. 134).

Bei Flach (2008) wird ferner mit Datum vom 20. Oktober 871 eine Erwähnung mit „Lietheim, villa“ wie folgt angeführt: „Ludwig der Deutsche schenkt in Ließem und Essighoven Lehensmansen eines Werinbold als Zubehör zu den Kirchen in Güsten und Bachem (s. dort) gemeinsam mit Otbert an das Kl. Prüm (concessimus … in villa Lietheim et in Hesengahova mansos, quos habuit Uuerinboldus in beneficio et quicquid ad ipsos mansos pertinet)“ (Ludwig II. der Deutsche war ostfränkischer König aus der Familie der Karolinger von 843 bis 876; Güsten ist heute ein Stadtteil von Jülich und der Begriff Manse bezeichnet ein altes Flächenmaß).

Daraus kann man ableiten, dass der Ortsname einen germanischen Ursprung hat, da zwischen 300 und 600 nach Christus viele Ortschaften mit der Endung „-heim“ benannt wurden. Die Karte der Preußischen Neuaufnahme von 1891-1912 zeigt, dass der historische Ortskern an der heutigen Marienstraße, dem Marienforsterweg und der Lannesdorferstraße gelegen hat. Auch die heutige Wolkenburgstraße und die Rodderbergstraße, die südlich und südöstlich aus dem Ort herausführten, waren schon vorhanden und verbanden Ließem mit Mehlem und Niederbachem. Der Ort wuchs sehr gleichmäßig nach außen und verdichtete sich rund um die Verkehrsachsen.

In den 1970er-Jahren wurde ein für die Zeit typisches Neubaugebiet in schlaufenartiger Form hinter dem alten Fachwerkhof Köllenhof errichtet, weshalb die Straße den Namen Am Köllenhof trägt (Hausmanns 2011, S. 208). Das Gebiet befindet sich im nördlichen Bereich der Ortschaft, westlich der Hauptstraße K 14, die den Ort in zwei Hälften teilt. Das schlaufenförmig angelegte Neubaugebiet hat zum Vorteil, dass es sehr verkehrsberuhigt ist, da Autofahrer dort in der Regel nicht ohne Anliegen hereinfahren. Der Nachteil eines solchen Gebiets ist es, dass die Grundstücke, durch die rundliche Form, unterschiedlich groß sind. Die in der Schlaufe außenliegenden Grundstücke sind dabei um ein Vielfaches größer als die innen liegenden Bereiche. Durch die Siedlungsausweitung stieg auch die Zahl von lediglich 419 Einwohnerinnen und Einwohnern (1961) auf 1.616 (2011) an. Für das Jahr 2024 wird eine Einwohnerzahl von 1.624 angeführt.

Anfang der 2000er wurde zudem ein Neubaugebiet Am Hammelsgraben südlich des Köllenhofs erschlossen. Dessen Straßenführung mit Wendehämmern und Sackgassen war für die Zeit zwischen 1990 und 2010 typisch, da man auch auf diese Weise Durchfahrtsverkehr vermied.

Die schon erwähnte historische Hofanalage Köllenhof wurde 1989 zum Bürger- und Kulturtreff umgestaltet. Der typische fränkische Viereckshof ist eines der ältesten Anwesen in Ließem und wurde 1794 als Kesselhof an die Familie Köllen verkauft (Töpner 2006, S. 134). Der Ort Ließem gehörte seit dem späten Mittelalter zu dem Landbesitz der Drachenfelser Burggrafen und wurde 1794 während der Zeit der französischen Besetzung (1794-1814/15) verstaatlicht. Seinerzeit wurden viele Kirchengüter und Anwesen an Privatleute verkauft (Töpner 2006).

Auch der alte Gutshof von Joseph Schmitz, der sich neben der Ließemer Straße, der Marienstraße und der Straße Am Bonner Graben befindet, wurde 1980 umgestaltet. Die Hofanlage wird heute als Wohnsiedlung genutzt (Kühn u. Kremer 2002, S. 166).

Noch heute ist Ließem durch seine Höhenlage, die einen schönen Ausblick über das Rheintal bietet, eine beliebte Wohngegend. Im alten Teil der Ortschaft finden sich viele alte Fachwerkbauten und eine Kapelle. Der Ort bietet nicht viele Dienstleistungen, nur einige handwerkliche und kleine, bäuerliche Betriebe. Etwas außerhalb des Ortes sind ausgesiedelte Hofanlagen und eine Baumschule zu finden.

Zu den langjährigen Traditionen des Ortes gehören das jährliche Bolzplatzfest, die vom Verein zur Förderung der historischen Kirmes veranstaltete Scheunenkirmes und das Köllenhoffest, das seit 795 stattfindet und bei schlechtem Wetter in der Köllenhof-Scheune gefeiert wird. Bei Begehungen wurden 1969 etwas außerhalb der Ortschaft Ließem Scherben und ein Steindechsel gefunden, die als Hinweise auf einen steinzeitlichen Siedlungsplatz zu werten sind (Töpner 2006, S. 134; Ortsakten des LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland).

Auf dem Ließemer Rheinhöhenfriedhof fand der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher seine letzte Ruhestätte. Der längjährige FDP-Vorsitzende lebte seit 1977 mit seiner Familie im Nachbarort Pech, wo er auch 2016 verstarb.

(Clarissa Pönisch, Universität Koblenz-Landau, 2018)

Historische Karten und administrative Entwicklung

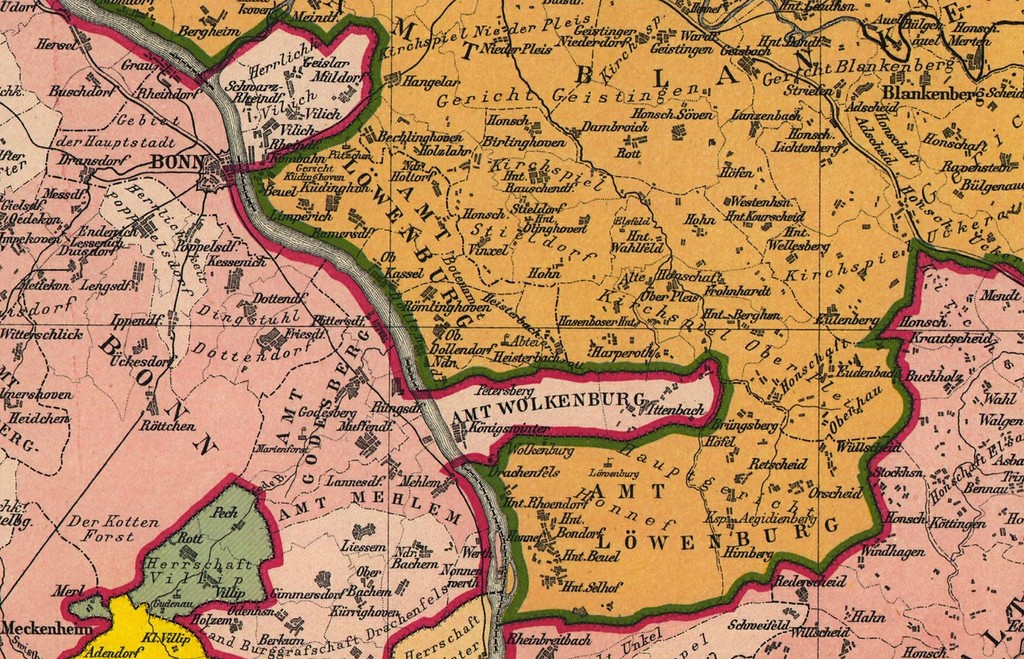

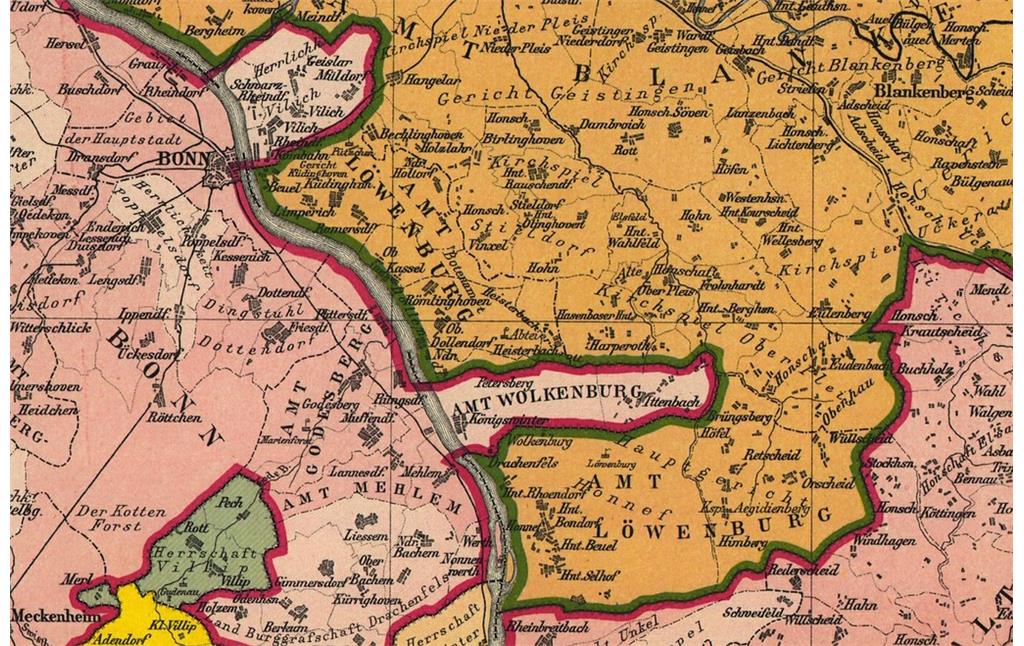

In Wilhelm Fabricius' Karte Die Rheinprovinz im Jahre 1789, Uebersicht der Staatsgebiete im Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz findet sich die Siedlung „Liessem“ im Bereich „Land Burggrafschaft Drachenfels“ verzeichnet (vgl. Abb.). In den zugehörigen Erläuterungen wird für „Liessem (Bonn-Land)“ im Bereich der zum Amt Godesberg-Mehlem des Kurfürstentums Köln gehörenden Unterherrschaft „Burggrafschaft Drachenfels“ eine Gemarkungsgröße von 323 Hektar bei 17 Häusern laut der Zählung aus dem Jahr 1670 genannt, Pfarrort ist Oberbachem im Dekanat Ahr der Diözese Köln (Fabricius 1898, S. 61, Nr. 102).

Auf den zwischen 1801 und 1828 erarbeiteten Karten von Jean Joseph Tranchot (vgl auch vorab) umfasst der hier gut erkennbar bebaute Bereich der Siedlung „Liestem“ rund 10 Hektar, ebenso - nun mit „Liessem“ bezeichnet - in der Preußischen Uraufnahme von zwischen 1836 und 1850.

Erst die Preußische Neuaufnahme von 1891-1912, auf der auch die hier eingezeichnete Objektgeometrie beruht, zeigt ein allmähliches Anwachsen der bebauten Siedlung, was sich noch kaum verändert auch in den topographischen Karten der TK 1936-1945 erkennen lässt (vgl. Kartenansichten).

Seitdem ist die besiedelte Fläche der Ortschaft ringsherum in alle Himmelsrichtungen um ein Vielfaches angewachsen.

Nach der Zughörigkeit zur Mairie (Bürgermeisterei) Villip des Kantons Bonn während der Franzosenzeit (1794-1814/15) ab dem Jahr 1798, gehörte die Ortschaft Ließem als eine von zehn Gemeinden zu der 1816 aus der Mairie Villip gebildeten preußischen Bürgermeisterei Villip (ab 1930 Amt Villip) im Landkreis Bonn.

Zum 1. August 1969 erfolgte durch das Gesetz zur kommunalen Neugliederung des Raumes Bonn (das so genannte „Bonn-Gesetz“, vgl. recht.nrw.de) der Zusammenschluss der Gemeinden des Amtes Villip und der Gemeinden Adendorf, Arzdorf und Fritzdorf (zuvor Amt Meckenheim) zur neuen amtsfreien Gemeinde Wachtberg im neu entstandenen Rhein-Sieg-Kreis.

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2025)

Internet

www.wachtberg.de: Ließem (abgerufen 06.11.2025)

de.wikipedia.org: Ließem (abgerufen 06.11.2025)

recht.nrw.de: Gesetz zur kommunalen Neugliederung des Raumes Bonn (abgerufen 06.11.2025)