Spuren des Architekten Edmund Körner im Rheinland

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Architekturgeschichte

-

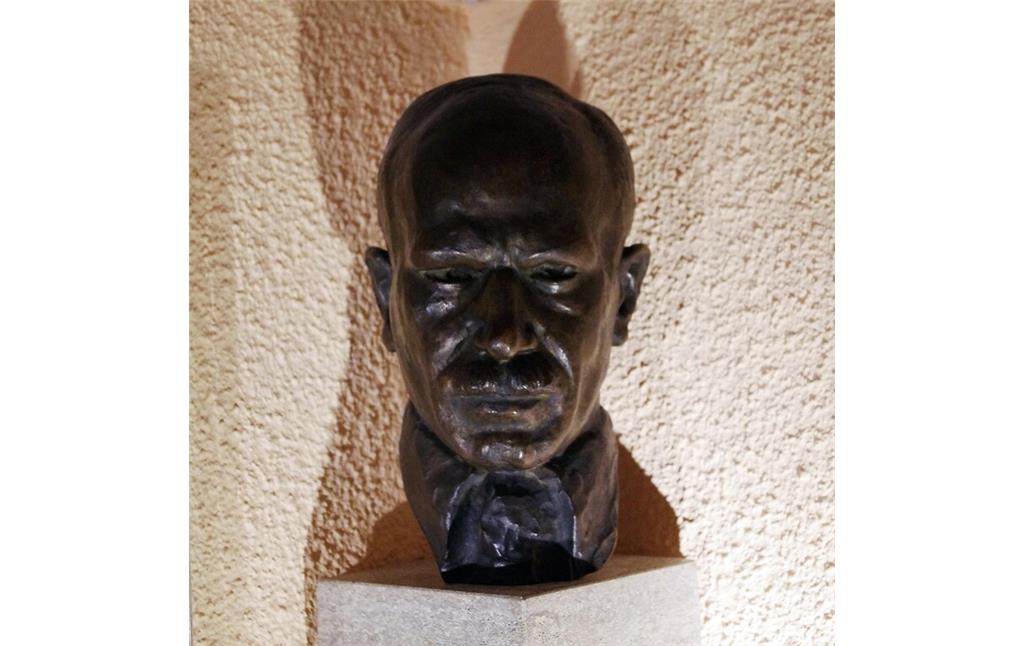

Büste des Architekten Edmund Körner (1874-1940) in der Ausstellung der Alten Synagoge Essen (2010)

- Copyright-Hinweis:

- Abbatissa / CC BY-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Abbatissa

- Medientyp:

- Bild

-

Der Wasserturm in Frillendorf (2018).

- Copyright-Hinweis:

- Katrin Prost / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Prost

- Medientyp:

- Bild

-

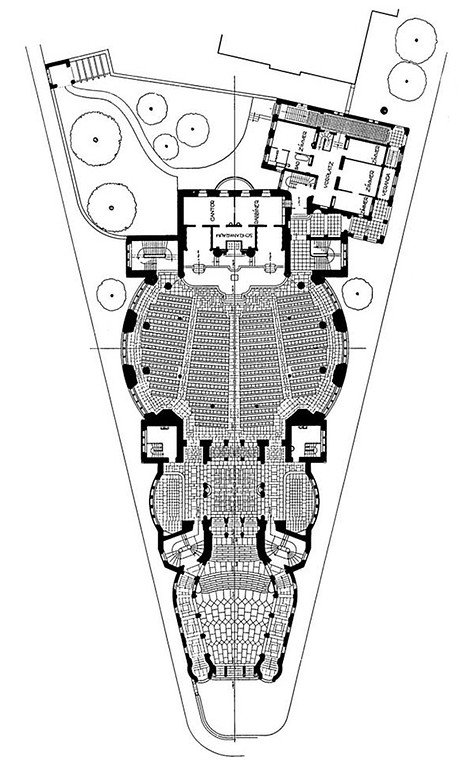

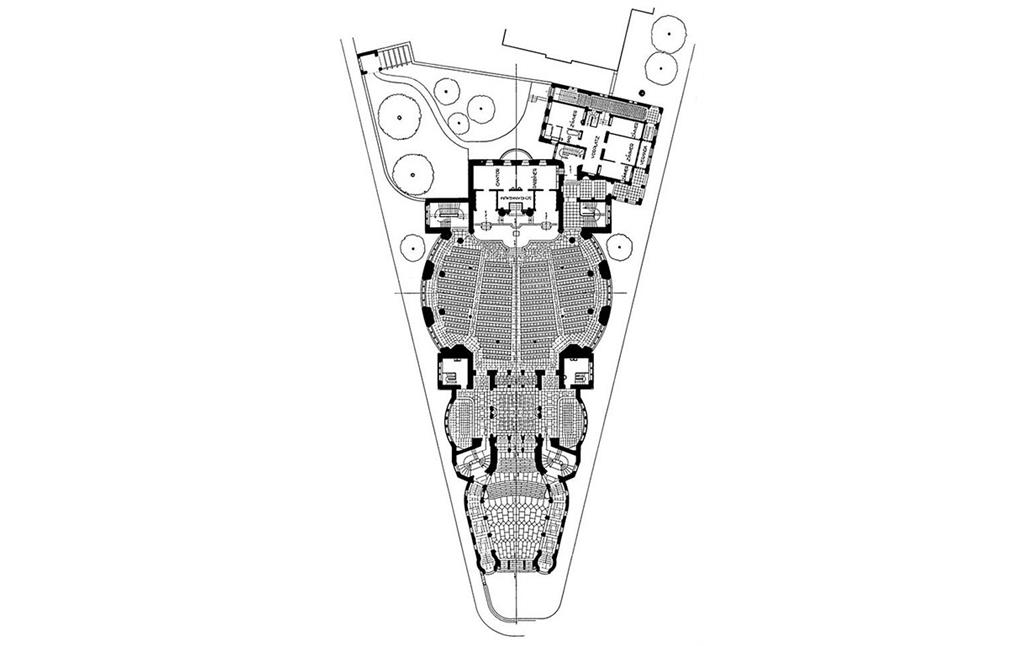

Grundrisszeichnung von 1913 des Architekten Edmund Körner (1874-1940): Das Erdgeschosses der Alten Synagoge Essen mit dem Gemeinde- bzw. Rabbinerhaus.

- Copyright-Hinweis:

- Körner, Edmund / Public Domain

- Fotograf/Urheber:

- Edmund Körner

- Medientyp:

- Bild

-

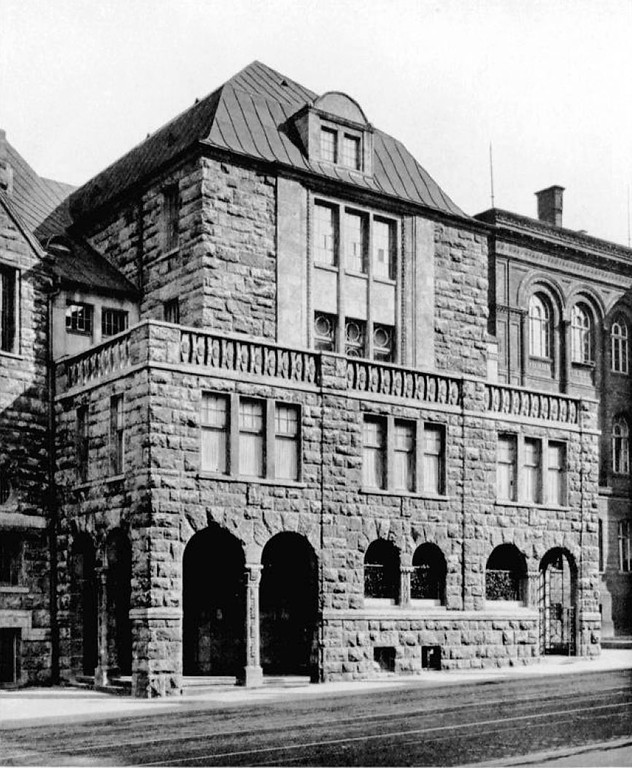

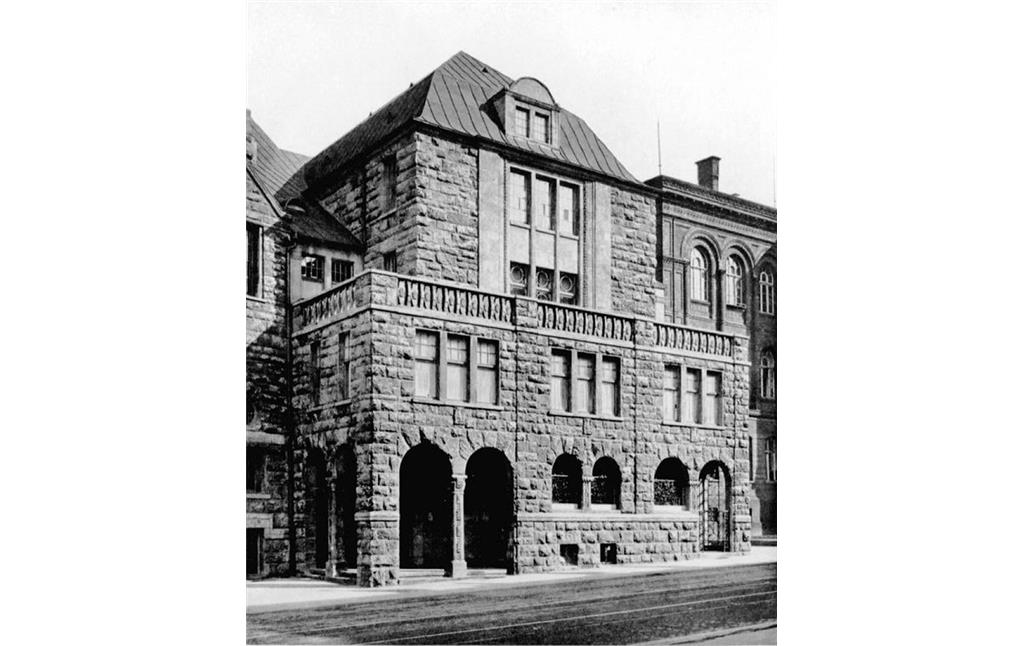

Historische Aufnahme des Gemeinde- bzw. Rabbinerhauses der Alten Synagoge Essen kurz nach ihrer Errichtung (1913).

- Copyright-Hinweis:

- Körner, Edmund / Public Domain

- Fotograf/Urheber:

- Edmund Körner

- Medientyp:

- Bild

-

Das Obergeschoss der Alten Synagoge Essen an der Südseite des Gebäudes (2014).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Knöchel, Franz-Josef

- Medientyp:

- Bild

-

Pforte zum Ford-Produktionswerk zwischen den A-, H- und J-Gebäuden und der U-Halle am Rheinufer in Niehl (2020).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / Landschaftsverband Rheinland, CC-BY

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Alte Synagoge Essen (2021)

- Copyright-Hinweis:

- Karl Peter Wiemer / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Karl Peter Wiemer

- Medientyp:

- Bild

Der am 2. Dezember 1874 im sächsischen Leschwitz geborene Edmund Hermann Georg Körner absolvierte zunächst eine bauhandwerkliche Lehre, bevor er die Bauschule Sulza im südlichen Saaletal besuchte und an der Technischen Hochschule Dresden sowie der Technischen Hochschule Charlottenburg studierte. Als Meisterschüler wurde er an der Berliner Kunstakademie aufgenommen und erhielt den Staatspreis für Architektur.

Im Jahr 1909 war Körner als künstlerischer Leiter der Entwurfsabteilung beim Hochbauamt der Stadt Essen tätig. 1911 wurde er mit einer Titularprofessur ausgezeichnet und an die Darmstädter Künstlerkolonie berufen – eine 1899 begründete und über ihre Werke und gemeinsame Ausstellungen wirkende Künstlergruppe, deren Arbeit mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum Erliegen kam. Zum Ende des Krieges kehrte Körner 1916 zurück nach Essen. Hier arbeitete er seitdem erfolgreich als selbständiger Architekt.

Als Hauptwerk Edmund Körners gilt die 1913 vollendete Neue Synagoge mit dem Rabbinerhaus in Essen (weswegen er in der NS-Zeit nach 1933 als „Judenfreund“ ein zeitweises Bauverbot für den Gau Essen auferlegt bekam).

Durch Körners umfassende Verbindungen – er war u.a. Mitglied des Bunds Deutscher Architekten (BDA), der Freien Deutschen Akademie für Städtebau, des Deutschen Werkbunds (DWB) und natürlich im Ruhrländischen Architekten- und Ingenieur-Verein zu Essen – flossen zahlreiche Einflüsse der klassisch-modernen Architektur in seine Bauten ein, darunter auch Elemente des Backstein-Expressionismus und des Neuen Bauens im seinerzeit aktuellen Bauhaus-Stil.

Neben zahlreichen profanen Bauten wie privaten Wohnhäusern, Zweck- und Industriebauten zeugen auch Entwürfe zu Kirchenbauten und moderner Friedhofskunst in Form von neuen Grabmalgestaltungen von Edmund Körners Schaffen. Als bedeutende Spätwerke sind das 1926/29 neu errichtete Essener Folkwang-Museum und die Gestaltung der Kölner Ford-Werke um 1930 zu nennen.

Edmund Körner starb am 14. Februar 1940 in Essen wurde auf dem dortigen Parkfriedhof in Huttrop beigesetzt, wo sich bis heute sein Grab befindet.

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2020)

Internet

deu.archinform.net: Prof. Edmund Hermann Georg Körner, Architekt (abgerufen 31.03.2020)

www.deutsche-biographie.de: Edmund Körner (Hannelore Künzl, in: Neue Deutsche Biographie 12/1979, S. 381-382, abgerufen 31.03.2020)

de.wikipedia.org: Edmund Körner (abgerufen 31.03.2020)

Literatur

- Pankoke, Barbara (1996)

- Der Essener Architekt Edmund Körner (1874-1940), Leben und Werk. (zugleich Dissertation Universität Bonn 1995). Weimar.

Spuren des Architekten Edmund Körner im Rheinland

- Schlagwörter

- Fachsichten

- Kulturlandschaftspflege, Architekturgeschichte

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Spuren des Architekten Edmund Körner im Rheinland”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-310588 (Abgerufen: 16. Februar 2026)