Streuobstwiesen in der Kulturlandschaft

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

-

Steuobstwiesen - eine Story Map

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Rheinland / Text: Bruno P. Kremer

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker; Bruno P. Kremer

- Medientyp:

- Bild

-

Streuobstwiese am ehemaligen Kloster St. Bernardin (2009)

- Copyright-Hinweis:

- Helga M. Kaczmarek / NABU Naturschutzzentrum Gelderland

- Fotograf/Urheber:

- Helga M. Kaczmarek

- Medientyp:

- Bild

-

Obstwiese "Im Rosental" in Rheinbach (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Dierichs, Corinna / Biologische Station im Rhein-Sieg-Kreis e.V.

- Fotograf/Urheber:

- Corinna Dierichs

- Medientyp:

- Bild

-

Streuobstwiese Flittard Süd im Spätsommer (2014)

- Copyright-Hinweis:

- NABU-Naturschutzstation Leverkusen-Köln

- Fotograf/Urheber:

- Hannah Brüggemann

- Medientyp:

- Bild

-

Ein junger Kirschbaum auf einer Streuobstwiese bei Euskirchen (2009). Im Hintergrund sind neu gepflanzte und gegen Verbiss geschützte Jungbäume zu sehen.

- Copyright-Hinweis:

- Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V.

- Fotograf/Urheber:

- Jennifer Thelen

- Medientyp:

- Bild

-

Apfelbaumblüten (2021)

- Copyright-Hinweis:

- Knieps, Elmar / CC-BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Elmar Knieps

- Medientyp:

- Bild

-

Birnbaumblüten (2021)

- Copyright-Hinweis:

- Knieps, Elmar / CC-BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Elmar Knieps

- Medientyp:

- Bild

-

Kirschbaumblüten (2021)

- Copyright-Hinweis:

- Knieps, Elmar / CC-BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Elmar Knieps

- Medientyp:

- Bild

Streuobstwiesen sind Zeugen einer jahrhundertealten Bewirtschaftungsweise und prägen das Landschaftsbild in vielen Landstrichen noch heute. Sie haben eine große Bedeutung für Landschaftspflege und Naturschutz, als Kulturgut und als Erwerbszweig sowie für Naherholung und Tourismus (NABU).

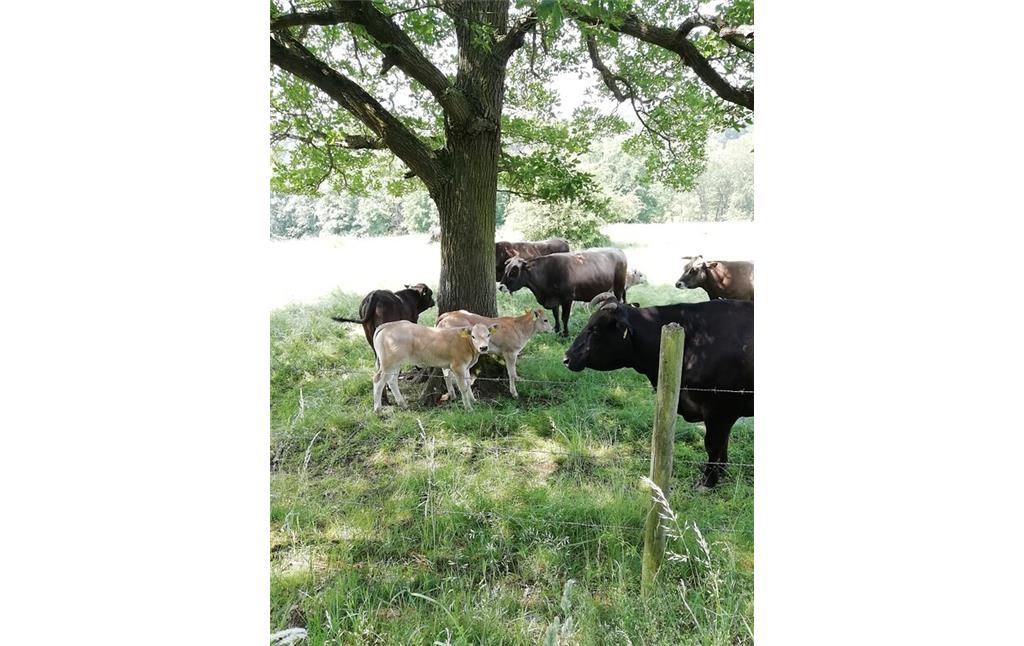

Bis in die 1950er Jahre säumten Streuobstwiesen beinahe jedes Dorf und jeden Hof oder waren entlang von Straßen, Wegen und Feldern angelegt (Menke 2008, S. 8). In der Regel findet man auf Streuobstwiesen verschiedene, hochstämmige Obstbäume (NABU). Aber auch die Flächen unter den Bäumen werden, zum Beispiel als Weideflächen oder Mähweiden, genutzt (ebd.).

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts versorgten Obstwiesen die Menschen mit allen wichtigen heimischen Obstsorten. Die Streuobstwiese war somit die typische Anbauform für Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Holunder und teils auch für Pfirsiche und Aprikosen (LVR-Netzwerkkulturlandschaft 2017, S. 38-241). Während heute verschiedenste Obstsorten ganzjährlich im Supermarkt erhältlich sind, stellten früher die Erträge der Streuobstwiesen im Winter einen wichtigen Vitamin- und Zuckerlieferanten dar. Das Obst wurde frisch verwertet oder kühl gelagert, getrocknet und eingekocht. Diese Tradition der regional angebauten Obstsorten hat heute aufgrund von agrarindustrieller Nahrungsmittelerzeugung und annähernd globaler Warenverfügbarkeit an Wert verloren (Sandt 2019, S. 10).

Geschichte der Streuobstwiesen

Streuostwiesen wurde bereits im Mittelalter als Grüngürtel um Siedlungen herum angelegt (Menke 2008, S. 7). Im 16. Jahrhundert wurde der Obstanbau weiter ausgeweitet. Im Bergischen Land (Niederwupper) beispielsweise stellte der Obstanbau oft den Haupterwerb der Familien dar, die ihr Obst unter anderem nach Köln lieferten (Menke 2008, S. 7). Im 18. und 19. Jahrhundert nahm der Obstanbau weiter zu. Zu dieser Zeit gab es bereits staatliche Förderungen und gesetzliche Regelungen zu Streuobstwiesen. Erstmals wurden die verschiedenen Obstsorten auch wissenschaftlich erforscht und dokumentiert (Menke 2008, S. 8). Seinen Höhepunkt erlebte der Obstanbau Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts (Menke 2008, S. 8). Begründet ist diese Entwicklung beispielsweise durch staatliche Fördermaßnahmen, wie den Einsatz von Obstbauinspektoren oder der Einrichtung eines umfangreichen Beratungs- und Fortbildungswesens (Menke 2008).

Nach dem Zweiten Weltkrieg verloren die Streuobstwiesen nach und nach an Bedeutung. Der Obstanbau wurde effizienter gestaltet und konzentrierte sich auf einzelne Betriebe. So wurden viele der Streuobstwiesen in niederstämmige Monokulturen umgewandelt (NABU).

In den 1970er Jahren gab es gar ein von der Europäischen Gemeinschaft subventioniertes Rodungsprogramm für Streuobstwiesen (NABU). Dies stellte eine Zäsur dar: die Fläche der Streuobstwiesen wurde allein in Nordrhein-Westfalen um ca. 70% verringert (Menke 2008, S. 10).

Heute sind die Bestände an Streuobstwiesen stark zurückgegangen, was auch einen Rückgang der Sortenvielfalt zur Folge hatte (Menke 2008, S. 10). Vielerorts fehlt es an Pflege, die für viele Betriebe zu aufwändig und teuer wurde. Infolgedessen sind nicht gepflegte Streuobstwiesen in ihrem Bestand überaltert. Viele Streuobstwiesen könnten daher ohne Nachpflanzung in 10 bis 30 Jahren aus der Landschaft verschwunden sein. In Nordrhein-Westfalen umfasste der Bestand im Jahr 2005 noch ca. 922.000 hochstämmige Obstbäume (ebd., S. 12).

Streuobstwiesen als geschützter Lebensraum

Streuobstwiesen sind besonders strukturreiche und artenreiche Kulturbiotope und bieten daher vielen Tierarten einen Lebensraum. Nicht selten finden sich Kleiber und Fledermäuse, Maulwurf und Igel, Wildbienen und Kreuzspinne sowie Wiesen-Schaumkraut, Margerite und Spitzwegerich in der Umgebung von Streuobstwiesen – zahlreiche Arten existieren hier nebeneinander. Gut gepflegte Streuobstwiesen sind ein Hotspot der Biodiversität, wenn die Pflege nicht zu intensiv ist.

Seit den 1980er Jahren werden die Streuobstbestände in Deutschland vermehrt geschützt und gefördert (NABU). Dennoch stehen Streuobstwiesen auf der roten Liste der gefährdeten Biotoptypen (Menke 2008, S. 10). Regelmäßige Nachpflanzungen sowie fachgerechter Schnitt und Pflege sind für den Erhalt notwendig. Problematisch ist vor allem in Dörfern die Ausweisung von Neubaugebieten, die dadurch in Nutzungskonkurrenz zu Streuobstwiesen stehen (NABU). Trotz langjähriger, intensiver Fördermaßnahmen ist eine Trendwende vielerorts noch nicht in Sicht (Dierichs & Weddeing 2018, S. 10).

Streuobstanbau ist Immaterielles Kulturerbe

Auf Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 19.03.2021 ist der Streuobstanbau in Deutschland immaterielles Kulturerbe. Durch die Aufnahme in die Liste des immateriellen Kulturerbes in Deutschland soll ein Beitrag zum Erhalt der Hochstamm-Streuobstwiesen geleistet werden. Streuobstwiesen stehen für biologische Vielfalt; sie sind ökologisch wertvolle Lebensräume und wichtige Genpools für unterschiedliche Obstarten und -sorten. Sie sind prägende Elemente unserer Kulturlandschaft und gleichzeitig Ankerpunkte für tradtionelle Handwerkstechniken und tradierte Bräuche. Der Streuobstanbau ist geschütztes Kulturgut. Die traditionellen Streuobstwiesen genießen damit auch eine besondere Aufmerksamkeit.

(Sandra Schmid, LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege, 2019 / Elmar Knieps, LVR-Redaktion KuLaDig, 2021)

Internet

www.nabu.de: Was ist Streuobst? Die Vielfalt der Streuobstbestände prägt die Kulturlandschaft (abgerufen 16.05.2019)

www.unesco.de: Streuobstanbau (abgerufen 11.06.2021)

www.hochstamm-deutschland.de: Hochstamm Deutschland e.V. (abgerufen 11.06.2021)

www.youtube.com: Streuobstwiesen - Deutschlands Regenwälder (Video zu der Masterarbeit von Sarah Schüller, 3:13 min., abgerufen 16.05.2019)

www.youtube.com: Des Apfels Kern. Vom Lieblingsobst der Rheinländer (Film des LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, 23:54 min., abgerufen 06.01.2025)

Literatur

- Dierichs, Corinna; Weddeling, Klaus (2018)

- Streuobstwiesen: Weiter auf dem absteigenden Ast? Bestandsentwicklung in vier Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis zwischen 1990 und 2013. In: Natur in NRW, Heft 2, S. 12-16. Paderborn.

- LVR-Netzwerk Kulturlandschaft mit den biologischen Stationen (2017)

- Lokale und regionale Obstsorten im Rheinland - neu entdeckt! Ein Handbuch mit 100 Sortensteckbriefen. Köln (2. stark erweiterte Auflage).

- Menke, Norbert / Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2008)

- Streuobstwiesenschutz in Nordrhein-Westfalen. Erhalt des Lebensraumes, Anlage, Pflege, Produktvermarktung. Düsseldorf.

- Sandt, Christof (2019)

- Kulturlandschaft: Öfter mal Obst. Ein Plädoyer für Streuobstwiesen. In: NATURSCHUTZ und Landschaftsplanung, Band 51, Heft 1, S. 10-11. o. O.

Streuobstwiesen in der Kulturlandschaft

- Schlagwörter

- Fachsichten

- Kulturlandschaftspflege

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Streuobstwiesen in der Kulturlandschaft”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-292723 (Abgerufen: 15. Februar 2026)