Talsperren nach dem Intze-Prinzip

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Architekturgeschichte

-

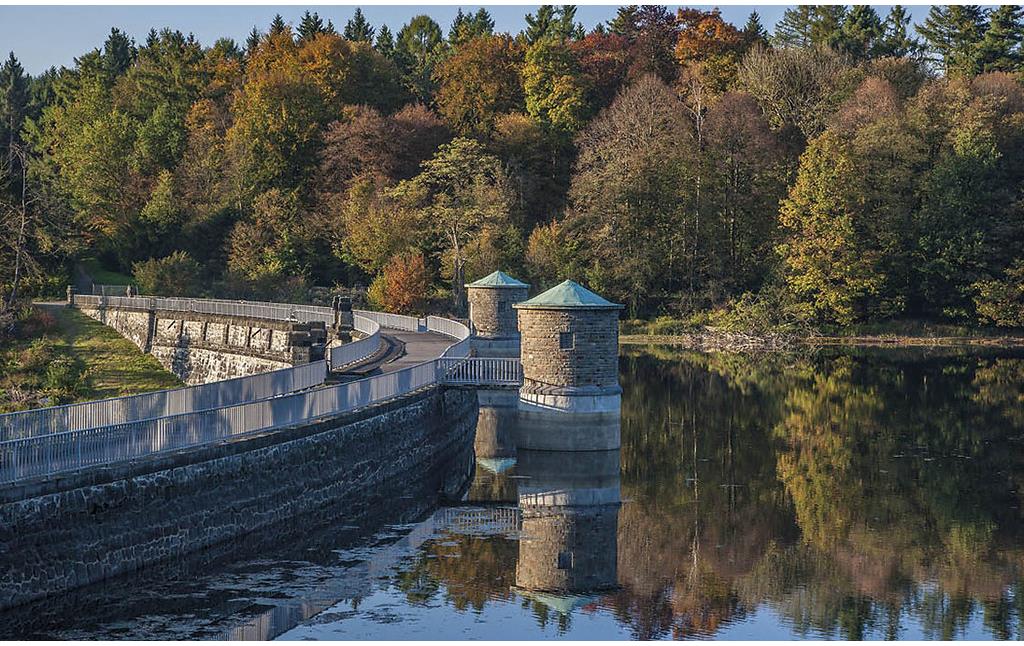

Staumauer der Neyetalsperre bei Wipperführt (2019)

- Copyright-Hinweis:

- Holger Klaes / www.klaes-images.de

- Fotograf/Urheber:

- Holger Klaes

- Medientyp:

- Bild

-

Eifel Urftstaumauer Urfttalsperre (2018).

- Copyright-Hinweis:

- Tourismus NRW e. V.

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Die Eschbachtalsperre in Remscheid

- Copyright-Hinweis:

- Stefan Kissing/CC BY-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Kissing, Stefan

- Medientyp:

- Bild

-

Turbinenhaus der Brucher Talsperre (2010)

- Copyright-Hinweis:

- Kleefeld, Klaus-Dieter, LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege

- Fotograf/Urheber:

- Kleefeld, Klaus-Dieter

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf die Staumauer der Eschbachtalsperre von der südwestlichen Seite des Stausees im Winter (2016).

- Copyright-Hinweis:

- Stephanie Scheffler / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Stephanie Scheffler

- Medientyp:

- Bild

-

Schleiden, Urfttalsperre. Blick in den halb gefüllten Stausee (2011).

- Copyright-Hinweis:

- Hoppe, Wiebke

- Fotograf/Urheber:

- Wiebke Hoppe

- Medientyp:

- Bild

Talsperrenmauern nach dem Intze-Prinzip entstanden in Deutschland zwischen dem Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts. Es sind Gewichtsstaumauern aus vermörtelten Bruchsteinen mit einem typischen, dreieckigen Querschnitt. Die Standsicherheit der Mauern beruht allein auf ihrem Gewicht. Der Grundriss ist bogenförmig, wie es seit dem 14. Jahrhundert üblich ist (Föhl/Hamm 1985, S. 129). Im oberen Bereich befindet sich auf der Wasserseite ein Vorsatzmauerwerk, die sogenannte Verblendung. Ihr entspricht im unteren Bereich auf der Wasserseite der „Intzekeil“, eine Anschüttung aus Lehm, die an der Stelle des höchsten Wasserdrucks stabilisierend wirken sollte. Die Bruchsteinmauern sind wasserseitig durch mit Schutzanstrich versehenen Beton abgedichtet.

Die zum Bau der Talsperrenmauern erforderlichen, großen Mengen an Bruchsteinen mussten aus Transportgründen in der Nähe der Bauwerke gewonnen werden. Deshalb finden sich im Umfeld der Stauseen oft noch alte Steinbrüche. In den 1920er Jahren wurde die Intze-Bauweise allmählich abgelöst durch Betonstaumauern oder Bogenstaumauern. Gründe hierfür waren die Entwicklung neuer Baumaterialien wie des Beton und die für den Bau von Bruchsteinmauern erforderliche, große Anzahl an Bauarbeitern, welche die Baukosten in die Höhe trieben.

Die Talsperrenbauwerke funktionieren auch hundert Jahre nach ihrem Bau noch und bezeugen den damaligen Weitblick des Ingenieus.

Die technik- und kulturhistorische Bedeutung der Erfindung von Otte Intze ist sehr hoch; die Staumauern und Talsperren sind landschaftsprägend und zeugnishaft für den wasserbautechnischen Infrastrukturausbau und die diesbezüglichen Innovationen im Zuge der Industrialisierung.

Zur Anwendung kam die Intze-Bauweise übrigens auch beim Bau von Wassertürmen.

(Martina Gelhar, LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege, 2016)

Internet

de.wikipedia.org: Otto Intze (abgerufen 04.12.2016)

de.wikipedia.org: Intze Prinzip (abgerufen 04.12.2016)

Literatur

- Föhl, Axel; Hamm, Manfred (1985)

- Die Industriegeschichte des Wassers. Transport. Energie, Versorgung. Düsseldorf.

- Weiser, Christiane Karin (1991)

- Die Talsperren in den Einzugsgebieten der Wupper und der Ruhr als funktionales Element in der Kulturlandschaft in ihrer Entwicklung bis 1945. Eine historisch-geographische Prozessanalyse. Dissertation, Philosophische Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. 154-194, Bonn.

Talsperren nach dem Intze-Prinzip

- Schlagwörter

- Fachsichten

- Kulturlandschaftspflege, Architekturgeschichte

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- Martina Gelhar, 2016, „Talsperren nach dem Intze-Prinzip”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-252513 (Abgerufen: 17. Februar 2026)