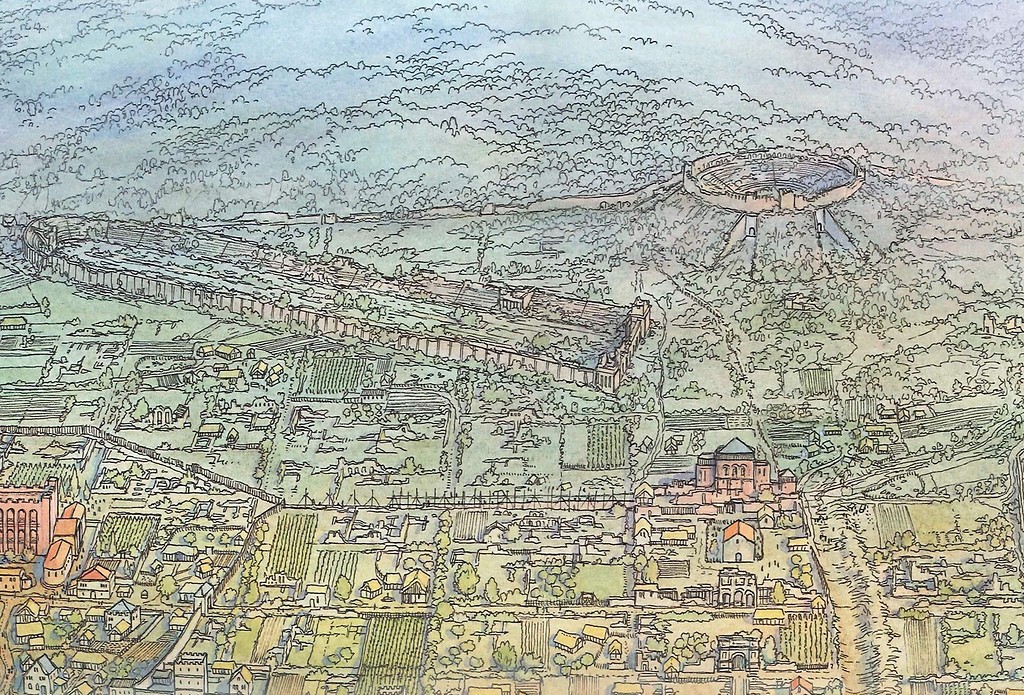

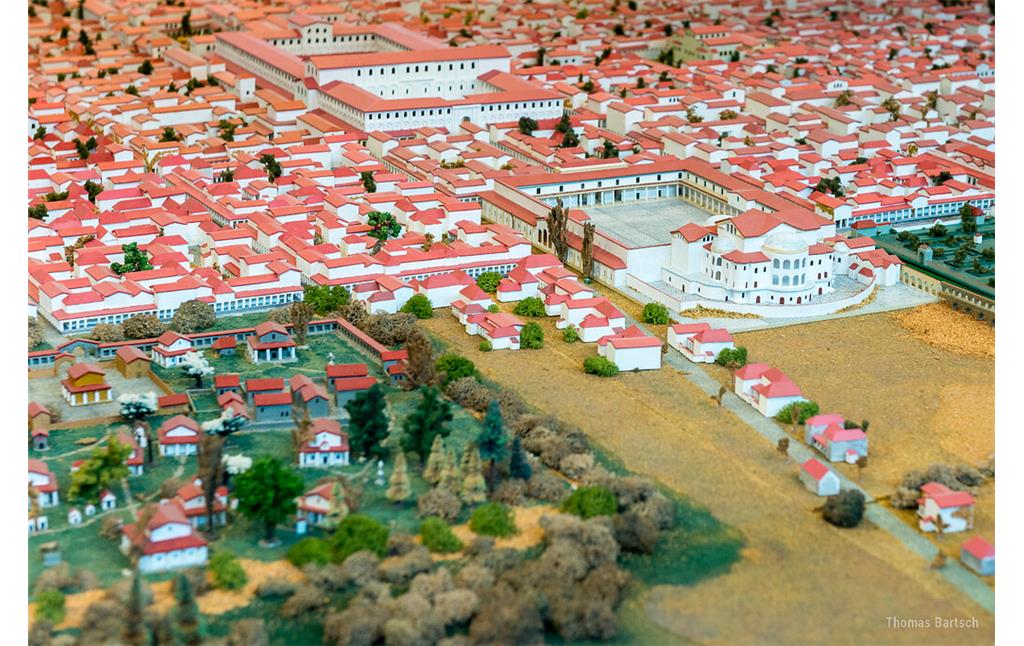

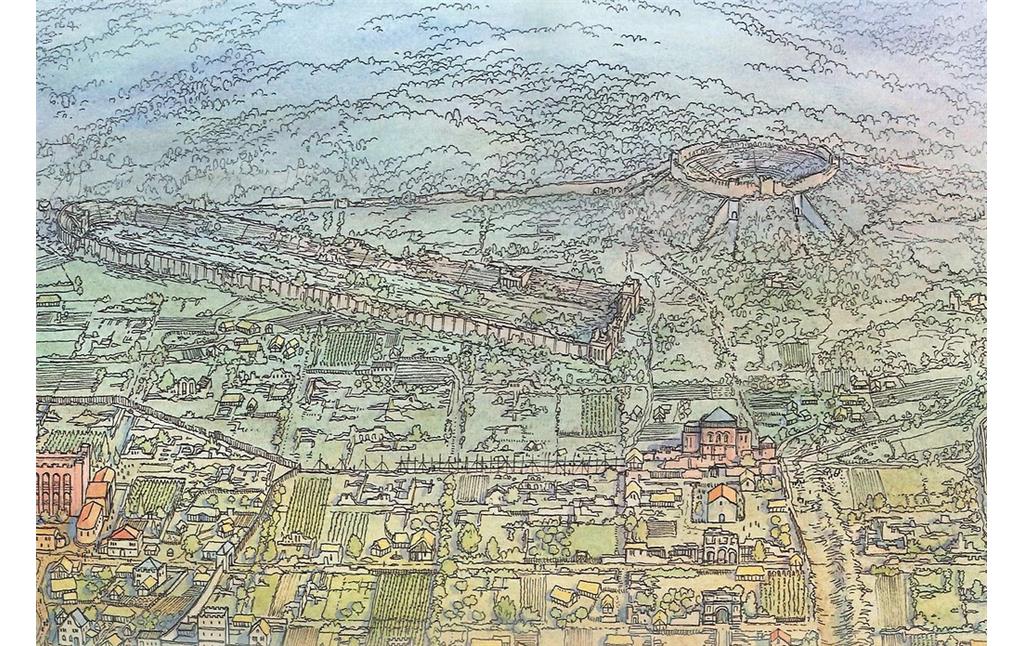

Die Entstehung der Trierer Kaiserthermen steht im Zusammenhang mit der Ernennung der Römerstadt zur Residenz – sie wurden am Rande der Gründungsstadt Augusta Treverorum errichtet. Dabei kam es zur Einplanierung der alten und zum Teil zerstörten römischen Wohnbebauung. Die Zerstörungen könnten vom germanischen Einfall 275 n. Chr. herrühren. Jedoch geriet der Bau, der von Ost nach West in Angriff genommen worden war, vermutlich im Jahr 316 ins Stocken. Diese Unterbrechung wird in Verbindung „mit der Verlegung einer Residenz nach Byzanz und dem Ausbau zur Stadt Konstantinopel“ gesehen (Cüppers 1990, S. 622), wodurch der Bedarf einer Kaisertherme nicht mehr gegeben war.

Als Besonderheit sei angemerkt, dass sich der Grundriss, wie auch der Grundriss der Barbarathermen, an eine damals moderne nordafrikanische Form anlehnte. Daher lassen sich Rückschlüsse auf das geplante und in anderer Form vollendete Erscheinungsbild ableiten. Im Westen, wo die Straße Weberbach verläuft, befand sich der mit Säulen versehene repräsentative Eingang, auf diesem folgte im Osten der große von einem Säulengang umfasste innere Hof. Dieser diente als Palaestra, einem Sportplatz der üblicherweise zu Thermen gehörte. Dahinter im Osten begann der eigentliche Thermenbereich mit den verschieden temperierten Badebereichen und -becken (von kalt nach warm Frigidarium, Tepidarium, Caldarium).

Vermutlich in der Mitte des vierten Jahrhunderts kam es unter einer anderen Zielsetzung zur Wiederaufnahme der Bauarbeiten. Bei der weiteren funktionalen Nutzung gibt es unterschiedliche Deutungsansätze die Folgenutzung betreffend. Ein Ansatz ist, dass „das umgenutzte Gebäude als Kaserne der kaiserlichen berittenen Leibgarde (scholares) anzusprechen“ sei (Römerbauten in Trier, S. 130). Eine alternative Theorie hingegen besagt, dass es „als Palast-Ersatz für die aufgegebenen Privatpaläste der kaiserlichen Familie im Dombereich diente“ (Cüppers 1990, S. 622). Für beide Überlegungen gibt es archäologische Befunde.

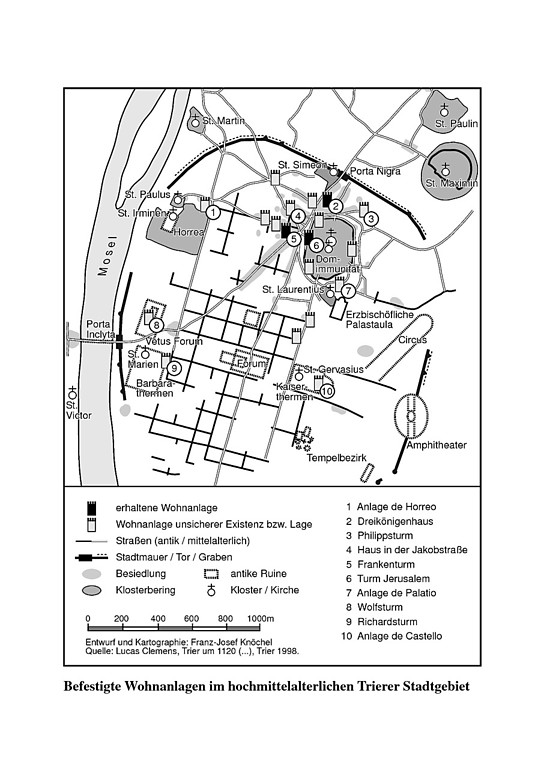

In nachrömischer Zeit trat ein allmählicher Zerfall der Anlage ein. In den zum Teil verwaisten römischen Großbauten erfolgten in der ganzen Stadt inselartige Niederlassungen der verbliebenen Bevölkerung. So auch in den Kaiserthermen, wo eine kleine Siedlung entstand. Die Bewohner benutzten die römische Ruine als Quelle für Baumaterial. Vermutlich kam es sogar noch in frühchristlicher Zeit auf der Fläche der ehemaligen Palästra zum Bau der Kirche Sankt Gervasius. Diese existiert heute nicht mehr, da sie im Verlauf der Säkularisation niedergelegt wurde.

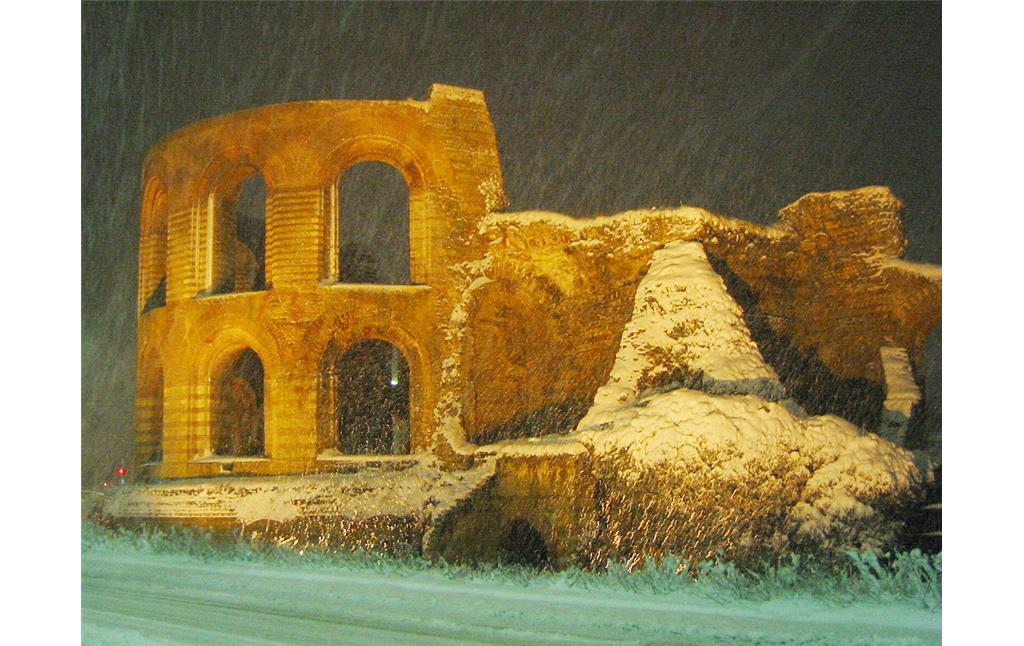

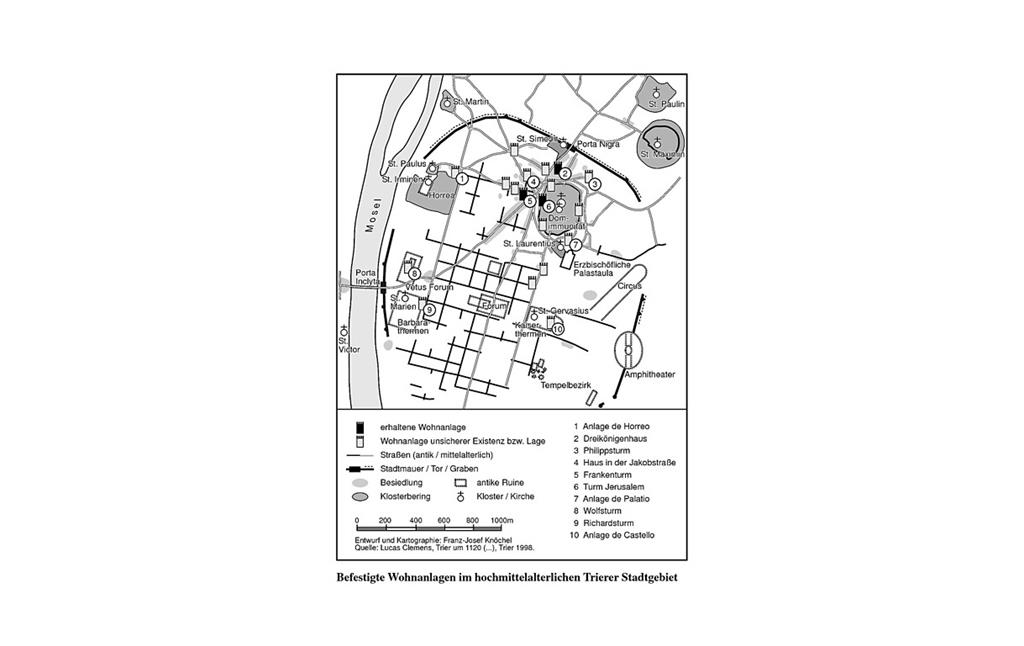

Im Bereich des ehemaligen Heißwasserbeckens entstand im Mittelalter eine Burg, die spätere „Alteburg“ oder „Alderburg“ (vetus castrum). Während der Errichtung der mittelalterlichen Stadtbefestigung im zwölften Jahrhundert wurden die Kaiserthermen zur südöstlichen Eckbastion ausgebaut und erhielten in einem großen Fenster der Apsis ein Stadttor, die so genannte „Altport“. In dessen Nachbarschaft wiederum errichtete die nach dem Thermenpalast benannte Ministerialenfamilie de Castello im von ihr als Hof genutzten Caldarium eine heute nicht mehr erhaltene befestigte Wohnanlage (Bast 1918, Knöchel 2002, S. 98-99 und Dodt 2017, S. 125).

Im 13. Jahrhundert kam es in direkter nordwestlicher Nachbarschaft von der Sankt Gervasius Pfarrkirche zur Gründung des Sankt Agneten Klosters. Es wurde wie viele andere Sakralbauten im Jahre 1802 säkularisiert und endgültig nach dem Zweiten Weltkrieg niedergelegt.

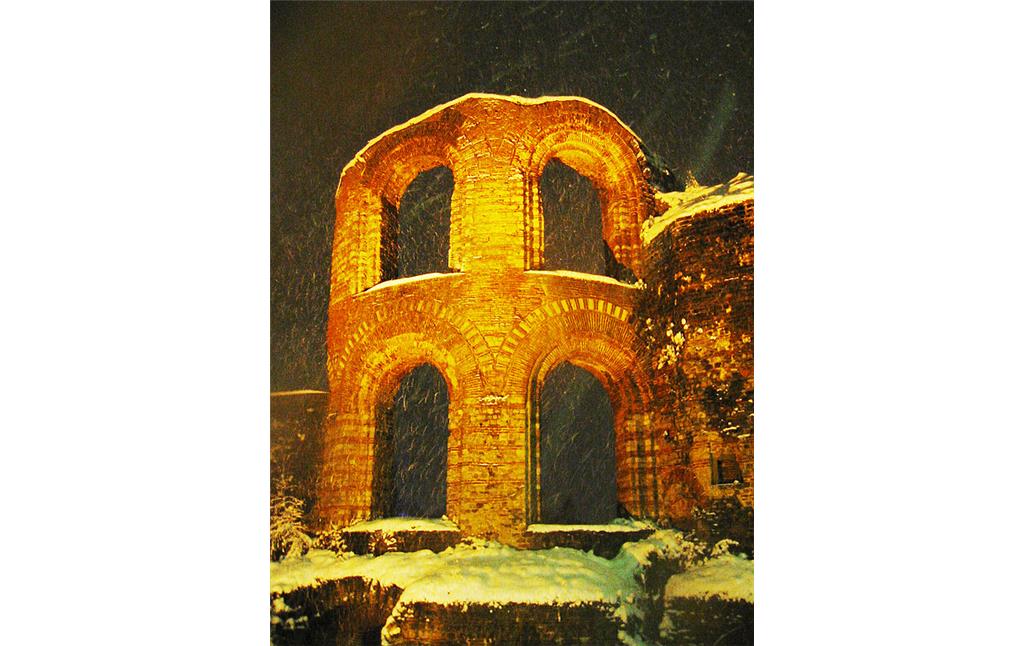

Mehrere Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg begannen erste Restaurierungsmaßnahmen an den Kaiserthermen. Umfassende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen erfolgten zuletzt 1983/84 und 2006/2007. Heute ist das Gelände der Thermen als Archäologischer Park ausgewiesen.

In den Kaiserthermen findet seit 1997 regelmäßig das antike Arenaspektakel „Brot & Spiele“ statt. Seit 1998 waren sie zudem mehrfach Aufführungsort der Antikenfestspiele, bei denen auf antike Stoffe zurückgehende Werke aus dem Bereich Musiktheater und Schauspiel aufgeführt werden. Weitere Veranstaltungen wie Theater und (Rock-) Konzerte finden regelmäßig in dem römischen Großbauwerk statt.

Die Trierer Kaiserthermen sind seit 1986 Teil des UNESCO-Welterbes „Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche in Trier“ sowie ein geschütztes Kulturgut nach der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten.

(Christoph Jürgens, Universität Koblenz-Landau, 2014 / kleinere Ergänzungen von Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2023)

Internet

zentrum-der-antike.de: Die Kaiserthermen (abgerufen 25.08.2017)