Die Inschrift der Tafel lautet:

„Hier stand die Kirche des Augustinereremiten-Klosters St. Augustinus

1280 Gründung eines Klosters mit Kapelle, im 14. Jahrhundert Neubau der Konventgebäude und Errichtung einer einschiffigen Kirche mit polygonalem Chor und seitlich angebauten Kapellen, 1802 Aufhebung des Klosters, 1807 Abbruch der Gebäude.

Die Altäre des Bartholomäusmeisters und des Meisters der Heiligen Sippe sowie wertvolle Glasfenster heute im Hessischen Landesmuseum und in Kölner Museen.“

Die Augustiner (Ordo Sancti Augustini, bis 1963 Augustiner-Eremiten) sind ein Bettelorden der römisch-katholischen Kirche, der sich nach der Ordensregel des Kirchenvaters Augustinus von Hippo (354-430) richtet und sich vornehmlich Aufgaben der städtischen Seelsorge widmet. Von Italien aus breitete sich der Orden aus, als erster deutscher Konvent gilt das 1256 am Niederrhein gegründete Kloster Marienthal in der Nähe von Wesel.

Wegen des raschen Wachstums gab es Ende des 13. Jahrhunderts in der deutschen Ordensprovinz bereits etwa 80 Konvente. Infolge der Reformation erlebte der Orden dann jedoch eine schwere Krise, als sich zahlreiche Niederlassungen an die protestantischen Kirchen anschlossen. Mitte des 16. Jahrhunderts bestand im Erzbistum Köln nur noch der Augustiner-Konvent in der Reichsstadt Köln.

Der selbst seit 1505/06 dem Orden der Augustiner angehörende Theologe und dann wohl bedeutendste Kirchenrefomator Martin Luther (1483-1546) hatte bei seinem Besuch in Köln anlässlich einer hiesigen Ordensversammlung am 5. Mai 1512 im Kloster der Augustinereremiten gewohnt.

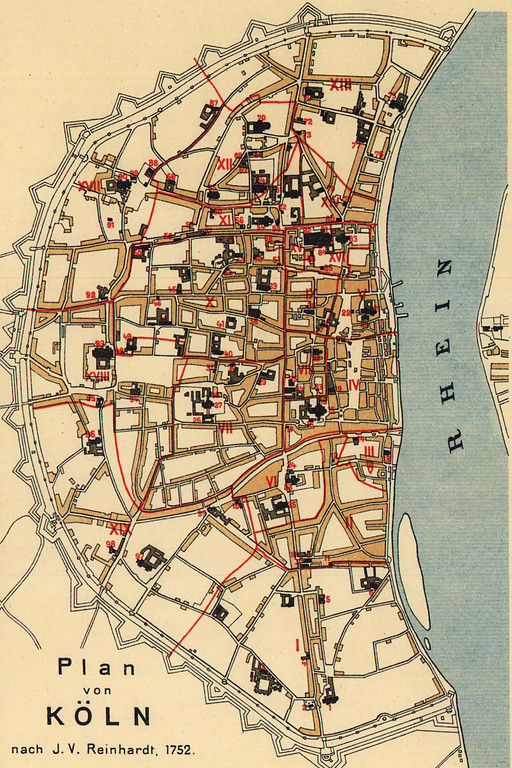

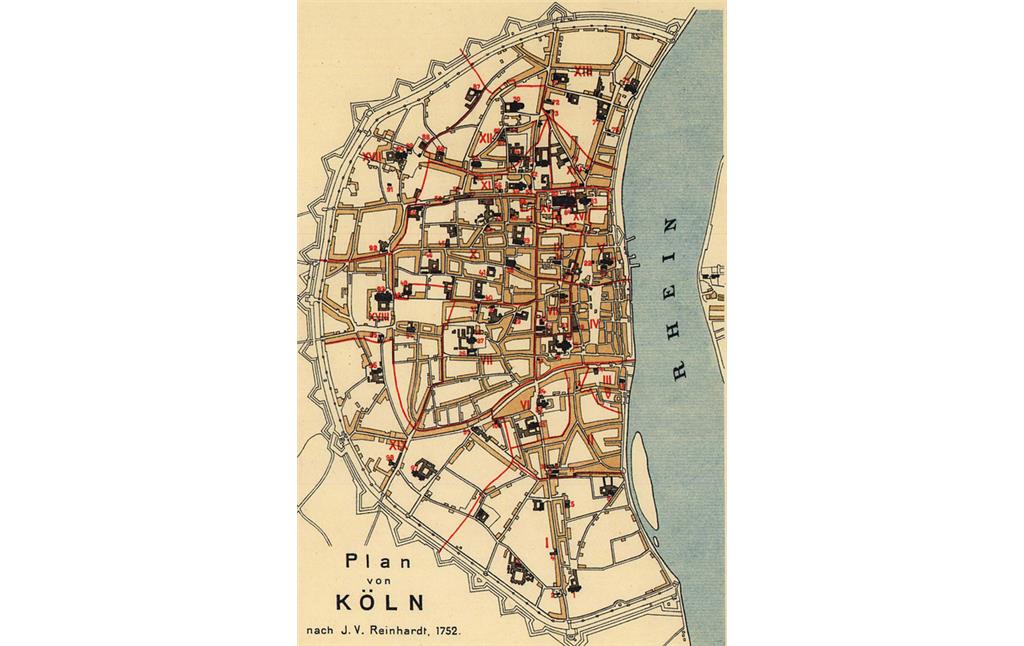

In der Karte Kirchliche Organisation und Verteilung der Confessionen, Übersicht über die Kölner Kirchen (...) c. 1610 im Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz findet sich der Konvent als „Augustiner“ unter der Nr. 34 der Pfarrei Sankt Alban (VIII) zugehörig eingezeichnet, in unmittelbarer Nachbarschaft befand sich nördlich „S. Nikolaus im Burghöfchen“ (vgl. Abb.). Ebenfalls der Pfarrei St. Alban zugehörig, wird der Konvent bei Hegel (1992, S. 24) als „Augustinerkloster“ mit der Angabe zur Gründung „nach 1280“ geführt. Bei Bönnen und Hirschmann (2006, S. 34-35) findet sich zur Datierung der Gründung des Konvents die Angabe „1264/80“ und auch die deutschsprachige Wikipedia führt „von 1264 bis zum Jahr 1802“ für den Bestand des Klosters an. Signon (2006) präzisiert dies mit „1264 werden erstmals Augustiner-Eremiten in Köln erwähnt“, deren Niederlassung sich in der Johannisstraße (nördlich des heutigen Hauptbahnhofs) befand und die dann 1280 den Burggrafenhof zwischen Hohe Straße und Sandkaul erwarben, wo sie Kloster und Kirche bauten.

Im Plan der Stadt Köln von Arnold Mercator von 1570/71 ist das Kirchengebäude mit einem hohen und spitzen Dachreiter eingezeichnet. Die umgebenden Straßen sind westlich mit „voir den Augustinen“ (heute Teil der Hohe Straße) und östlich mit „hinder den Augustinen“ (heute Große Sandkaul) benannt (vgl. Abb. und altes-koeln.de).

Wie zahlreiche weitere Klöster und Ordensniederlassungen, wurde auch das Kölner Augustinereremiten-Kloster St. Augustinus während der Zeit der französischen Besetzung (1794-1814/15) im Jahr 1802 aufgehoben und die Gebäude nachfolgend abgebrochen. Der entstandene Platz an der nach den Umbenennungen der Franzosenzeit (vgl. hier) nunmehrigen „Rue Haute“ (vorher und nachher Hohe Straße) hieß zwischen 1813 und 1816 „Place Napoléon“ und nachfolgend Augustinerplatz.

Noch zu Lebzeiten des Preußischen Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Otto von Bismarck (1815-1898) wurde auf dem Augustinerplatz ein für die Zeit typisches Bismarck-Denkmal errichtet und am 1. April 1879 enthüllt. Dieses wurde entweder während des Zweiten Weltkriegs zerstört oder es verschwand in den Nachkriegswirren.

Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts die immer größer werdende Kölner Stadtverwaltung im historischen Rathaus nicht mehr genügend Platz fand, wurde für die Neuerrichtung des zwischenzeitigen Kölner Stadthauses im Bereich des an die Hohe Straße grenzenden Gürzenich-Viertels ein ganzes Quartier im Bereich der damaligen Gürzenichstraße, Kleine Sandkaul, Große Sandkaul und Pipinstraße abgerissen. Das auch als Technisches Rathaus bezeichnete Stadthaus wurde wiederum in den Jahren 1999/2000 zugunsten des seinerzeit neu erbauten Intercontinental-Hotels (heute Dorint Hotel am Heumarkt) abgerissen.

Das frühere Klosterareal am Augustinerplatz an der Ostseite des GALERIA-Kaufhofs wird heute von Geschäftshausern und einem Parkhaus bestimmt. Die heutige Augstinerstraße liegt etwa 100 Meter abseits des früheren Konventbereichs; sie geht von der Deutzer Brücke und dem Heumarkt kommend in die Cäcilienstraße über.

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2025)

Quelle

Informationstafel am Gebäude Hohe Straße 30 (Stand Juni 2025).

Internet

altes-koeln.de: Augustinerplatz (abgerufen 11.06.2025)

altes-koeln.de: Hohe Straße (abgerufen 11.06.2025)

altes-koeln.de: Große Sandkaul (abgerufen 11.06.2025)

www.romanische-kirchen-koeln.de: Förderverein Romanische Kirchen Köln e.V. (abgerufen 11.06.2025)

de.wikipedia.org: Hohe Straße Köln (abgerufen 11.06.2025)

www.stadt-koeln.de: Interaktive Denkmalkarte Köln (abgerufen 11.06.2025)