Auf dem Katzenbauch - Namensherkunft und Schreibweisen

Die historische Straße Kattenbug

Hier irrte Professor Wallraf...

Internet, Literatur

Auf dem Katzenbauch - Namensherkunft und Schreibweisen

Helmut Signon konstatiert in seinem bekannten Buch über die Kölner Straßennamen (2006), dass die sprachliche Herkunft des Namens Kattenbug über die mittelalterliche Bezeichnung upme katzenbuch für „auf dem Katzenbauch“ (auch katzenbuich bzw. katzenbuech geschrieben) „einigermaßen klar“ sei.

Mit Blick auf die in der nördlichen Verlängerung der Kattenbug und jenseits der querenden Hauptstraße Unter Sachsenhausen nur gut 100 Meter entfernte und ebenfalls bereits im Mittelalter belegte Straße „Hunderücken“ (heute Auf dem Hunnenrücken) kann nach Signon ferner eine Beziehung zwischen den beiden Namengebungen „kaum von der Hand gewiesen werden“. Gleichwohl liege aber die Begründung für die Benennung der Straße Kattenbug „im Dunkel“.

Zur Herkunft des Namens wird unter altes-koeln.de angeführt, dass Kattenbug eine Lagerstätte von Geschützen und Waffen gewesen sei, für die ein Kattenmeister zuständig war: „In einem Schreinsbuch von 1238 wurde eine Torwohnung mit Zubehör an den Kattenmeister Theodor Balistarius vergeben. Die Kattenbug war also ein wichtiger und nicht wenig gefährdeter Punkt der Stadtbefestigung.“

Demnach wäre eine Herleitung über den alten deutschen Begriff Kate oder Kotten denkbar, der eine Hütte oder (kleines) Haus bezeichnet.

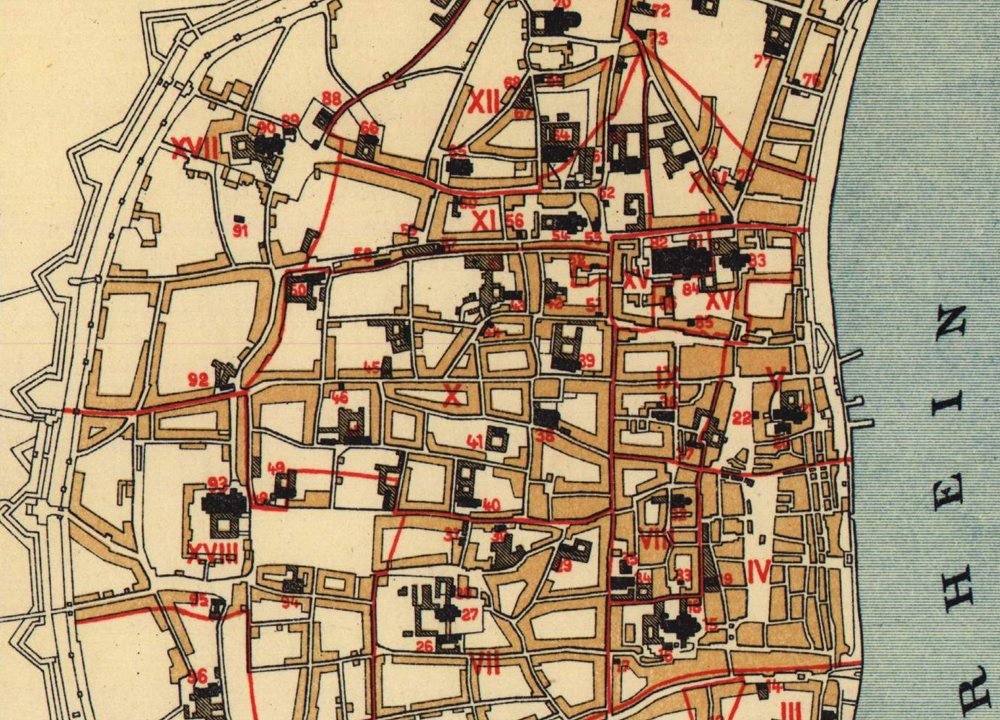

Die Webseite altes-koeln.de belegt im Laufe der Zeiten die Namen bzw. Schreibungen auf dem Catzenbuch (1354), Auff dem katzenbauch (1571; so auch 1570/71 im Kölner Stadtplan von Arnold Mercator, vgl. Abb.), Aufm Katzenbauch (1797), dann während der Zeit der französischen Besatzung Quartier des Cattes 1813 und schließlich Cattenbug für das Jahr 1820.

Die historische Straße Kattenbug

In der Domstadt des Mittelalters lag die Straße Kattenbug zwischen der Judenpforte und der Würfelpforte in der Pfarrei St. Paul (Hegel 1992, S. 26). Für 1854 nennt altes-koeln.de dann als Pfarreizugehörigkeiten für die damaligen Hausnummern 1 bis 37 St. Gereon und für 2-24 St. Andreas.

Auf Kattenbug befand sich ein im Jahr 1323 erstmals erwähntes Hospital für Wallfahrer und Pilger, der „Hof Ipperwald“. Nach den Kunstdenkmälern der Stadt Köln (Arntz u.a. 1937) geht der Name auf dort stehende Ippen (Ulmen) zurück. Hospital und Herberge selbst gehen auf die Eheleute Alexander und Agnes Halbhaus zurück, die 1323 ein ihnen gehörendes Teilstück des zwischen Juden- und Würfelpforte gelegenen „Ipperwaldgrabens“ zur Aufnahme kranker Geistlicher und anderer Hilfsbedürftiger bestimmten. Die Herberge nahm sich insbesondere ungarischer Pilger an. Die Einrichtung wurde um 1807/08 zu einer Hebammenlehranstalt umgewandelt. Im „Wanderer durch Köln“ (Klein 1863) wird sie als „Provinzial-Hebammen-Lehranstalt“ eingang der Straße Kattenbug beschrieben. Im Jahr 1888 wurde das Haus abgebrochen.

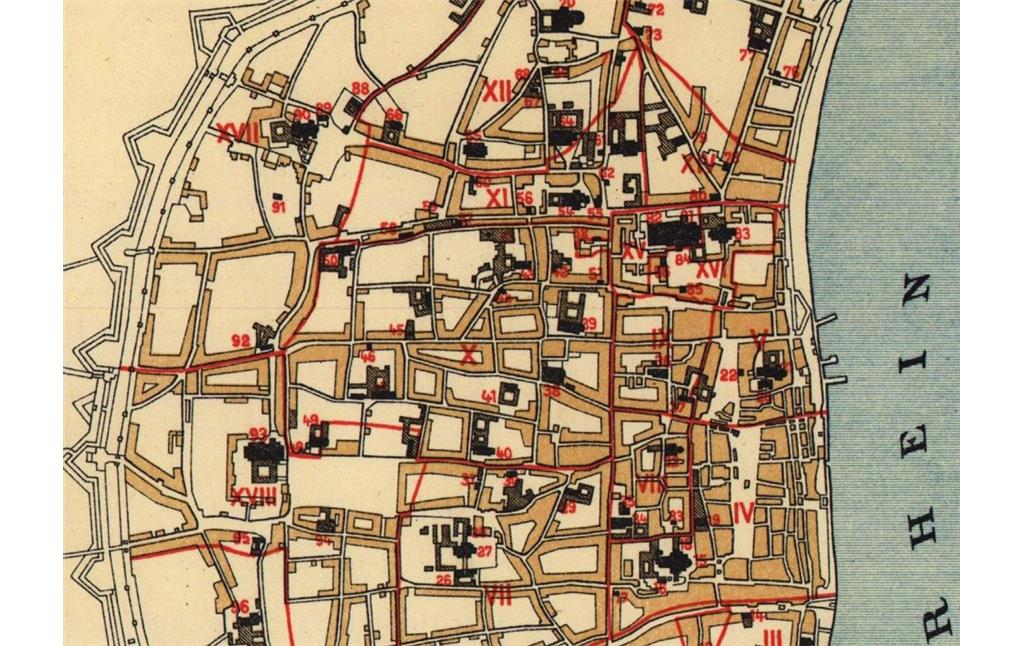

In der Karte „Plan von Köln nach J. V. Reinhardt 1752“ im Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz findet sich das „Hospital Iperwald“ (Fabricius 1898, hier Karte III, 1903, Nr. 59; vgl. Abb.). Als „Haus Ipperwald, Hospital und Pilgerherberge“ findet sich dieses auch bei Hegel belegt (1992, S. 25-26), der in der Straße Kattenbug ferner zwei Beginenkonvente (religiöse Laiengemeinschaften) anführt: Ein 1315 begründeter „Konvent Keppler“ und ein 1343 gegründeter „Kovent Wyse od. Hand“.

Im damaligen Haus Cattenbug Nr. 12 unterhielt um 1850 der spätere Kölner Schokoladen-Unternehmer Franz Stollwerck (1815-1876) als Konditor, Kaffeehausbetreiber und Hoflieferant eines seiner Geschäfte: „Die so beliebten Kirschen=Torten sind täglich frisch zu 10 und 1 Sgr. das Stück zu haben, … Eis täglich in und außer dem Hause à Portion 4 Sgr.“ (Sgr. = preußische Silbergroschen).

Hier irrte Professor Wallraf...

Die vorab genannte, sich auf den vorgeschichtlich-germanischen Volksstamm der Chatten beziehende Bezeichnung Quartier des Cattes geht wohl auf niemand geringeren als den Kölner Erzbürger Ferdinand Franz Wallraf (1748-1824) zurück. Als der Gelehrte und Rektor der Universität während der Franzosenzeit im Jahr 1812 damit beauftragt wurde, Vorschläge zu der Übertragung Kölner Straßennamen ins Französische zu machen, kamen ihm nicht nur offenbar über Haustiere überkommene Straßennamen unangemessen vor, sondern wohl auch aus grundsätzlicher Voreingenommenheit, dass Straßen überhaupt nach eher profanen Dingen benannt worden sein sollten. Da im Zuge der Französisierung auch historische Überlieferungen und alte Sprachzusammenhänge geprüft werden sollten, stellte Wallraf bei Kattenbug den Bezug zu den historischen Chatten her - Signon zufolge „eine bemerkenswerte Fehlleistung“.

In dem im Jahr 1813 von dem Kölner Verleger Theodor Franz Thiriart (1769-1827) herausgegebenen statistischen Verzeichnis Itinéraire de Cologne verschwand schließlich nicht nur der Katzenbauch, sondern auch weitere seinerzeit als anstößig oder ungehörig empfundene ältere Straßennamen:

- Busengasse, nun französisch Rue du Buisson = Buschgasse (vermutlich aber eher über bosgaß 1571 bzw. Bos Gasse 1752 vom lateinischen bos auf Kuh bzw. vom mittelhochdeutschen boze auf Stiefel oder Flachsbündel zurückgehend),

- Hundsgasse, nun Rue de la Poule = Huhnsgasse (entgegen der ursprünglichen Benennung nach einem dortigen „Haus zum Hündchen“),

- Hunderücken, nun Quartier des Huns = Hunnen-Viertel, nach dem historischen Reitervolk (aber wohl ursprünglich aus dem kölschen Dialekt mit hun / hunk für Hund benannt),

- Kattenbug, nun Quartier des Cattes = Chatten-Viertel, nach dem germanischen Volksstamm,

- Kaygasse, nun Rue de Crieurs = Schreier-Straße, abgeleitet von kölsch keie für weinerlich klagen (ursprünglich war die Gasse wohl nach einer adligen Familie benannt),

- Kotzgasse, nun Rue des Traiteurs = Kostgasse, über den typisch französischen Kochberuf traiteur (entgegen der vorher mit kotsgasse 1487, kots gaß 1571 oder Kotzgasse 1715 vom Gewerbe der Kotzmenger - auch Knochenhauer, Küter oder Kuttler - überkommenen Bedeutung; der Name Kostgasse taucht allerdings bereits 1797 auf),

- Kühgasse, nun Le Mont d'Isle = Inselberg (entgegen der nach 1550 mit koegasse bzw. Köhgasse vom Rindvieh her überkommenen Bedeutung; zuvor hieß die schmale Straße enge gasce oder Achterstraße),

- Mördergasse, nun Rue de Mortiers = Mörsergasse (entgegen der bereits 1268 bezeugten area Gerardi mordere, 1450 in der Mordergass, die auch 1570/71 in Mercators Stadtplan als die mördersgaß benannt wird und auf einen nicht weiter belegten Mörder namens Gerhard zurückgeht),

- Pißgasse, nun Passage de la Bourse = Börsengässchen (zuvor mit unklarer Wortbedeutung Pisconte gass 1571, dann Pis G. 1752 und noch 1813 Pißgasse, mit einer Herkunft über das eher vulgäre Wort pissen für Urinieren, das wiederum mit dem französisch-umgangssprachlichen pisser in Verbindung steht),

- Pudelsgasse, nun Rue des Chantiers = Baustellen- oder Werftstraße (eigentlich die Holzgasse am Holzmarkt, die aber historisch auch Butzell- bzw. Buselsgasse und dann nach der Hunderasse benannt wurde).

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2025)

Internet

altes-koeln.de: Kattenbug (abgerufen 29.04.2025)

altes-koeln.de: Kategorie: Ehemaliger Straßenname (abgerufen 06.05.2025)

wallraf.mapublishing-lab.uni-koeln.de: Wallrafs Straßenneubenennung (Text Lisa Kröger, 2016, abgerufen 06.05.2025)

www.stadt-koeln.de: Interaktive Denkmalkarte Köln (abgerufen 29.04.2025)