Eine erste Synagoge in dem kleinen Deutzer Judenviertel wird 1426 erstmals erwähnt und bestand bis zu ihrer Zerstörung durch das katastrophale Hochwasser von 1784. Der Neubau einer zweiten Synagoge konnte bereits 1786 eingeweiht werden, musste aber 1914 dem Bau der Deutzer Hängebrücke weichen.

Die dritte Deutzer Synagoge (1915-1938)

Als Ersatz für die 1914 abgerissene Synagoge ließ “wohl die Stadt Köln„, die der jüdischen Gemeinde zuvor den Bau einer neuen Synagoge zugesagt hatte, im Jahr 1915 auf einem von ihr 1913 erworbenen Grundstück am Reischplatz 6 ein neues jüdisches Gemeindezentrum errichten, in dem Betraum und Religionsschule untergebracht waren (Becker-Jákli 2012, S. 258-260).

Die neue, nun nicht mehr wie ihre Vorgängerbauten freistehende Synagoge reihte sich in die Straßenfront der Wohnhäuser am Reischplatz ein. Zum ursprünglichen Aussehen des Gebäudes sind einzig Beschreibungen von Ernst Simons, dem Sohn des letzten Rabbis Julius Simons, bekannt (zitiert nach de.wikipedia.org, Synagoge Deutz, dort nach Becker-Jákli 2012):

“Demnach reichte die Synagoge selbst vom ersten bis in den zweiten Stock und umfasste 240 Plätze für Männer und auf einer Empore im zweiten Stock 200 Plätze für Frauen. Auf einer Erhöhung stand der Tora-Schrein. Im Erdgeschoss befand sich eine Religionsschule für 50 Kinder und ein Gemeindesaal für 100 Personen; ein weiterer Raum diente als Sitzungszimmer und Bibliothek. In der dritten Etage wohnte die Familie Simons. Den über Jahrhunderte tradierten Schatz an rituellen Objekten und Teile der Inneneinrichtung hatte die Gemeinde 1915 in den Neubau mitgenommen.„

Ein Stadtplan von 1922 weist noch den vorherigen Standort des Gotteshauses unmittelbar südlich der auf die Brücke führenden Straße “Freiheit„ und nördlich der damaligen “Schneeberg-Straße„ im Bereich des heutigen Herbert-Liebertz-Wegs aus. Am von dort etwa 500 Meter entfernten Reischplatz findet sich hingegen keine Synagoge verzeichnet (vgl. landkartenarchiv.de).

Der Reischplatz war am 22. März 1911 nach Carl Robert Reisch (1833-1904) benannt worden. Reisch hatte ab 1867 bis zu Eingemeindung nach Köln 1888 als letzter Bürgermeister der Stadt Deutz amtiert und war anschließend von 1888 bis 1900 Beigeordneter der Stadt Köln.

Über die weitere Geschichte der Synagogengemeinde Deutz, die 1927 der Kölner Gemeinde beigetreten war und sich im Jahr 1928 offiziell auflöste, liegen nur unzureichende Angaben vor (www.jüdische-gemeinden.de und Reuter 2007).

NS- und Nachkriegszeit

Im Jahr 1939 lebten in den rechtsrheinischen Ortsteilen Deutz, Kalk und Poll nur noch rund 100 Juden, die auf Anordnung der NS-Behörden im Mai 1941 in “Ghettohäuser„ in das linksrheinische Köln ziehen mussten. 1941 lebten noch etwa 5.500 bis 6.200 Juden im Kölner Stadtgebiet (von ehemals knapp 15.000 im Jahr 1933), von denen viele in die Vernichtungslager im besetzten Osteuropa deportiert wurden. Als die amerikanischen Truppen am 6. März 1945 Köln besetzten, konnten sie nur noch 30 bis 40 jüdische Menschen in der Stadt befreien.

Während der NS-Novemberpogrome am 9. November 1938 wurde die dritte Synagoge in Deutz in Brand gesteckt und verwüstet. Die Außenmauern und Teile der inneren Struktur des stark beschädigen Hauses blieben erhalten.

Das letzte Gotteshaus der jüdischen Gemeinde wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg “in veränderter Form wieder aufgebaut und diente dann, da es die jüdische Gemeinde Deutz nicht mehr gab, anderen Zwecken.„ Von 1941 bis 2010 beherbergte das Haus die Polizeiwache Deutz, seitdem dient es als Wohnhaus. Zwischenzeitig war es 1957 zu einem Vergleich mit der die jüdischen Nachlässe verwaltenden Treuhandgesellschaft Jewish Trust Corporation gekommen, bei dem das Land Nordrhein-Westfalen die Immobilie erworben hatte.

Stolpersteine und Gedenktafel

In den Straßen von Deutz erinnern verschiedene Stolpersteine an Opfer der NS-Gewaltherrschaft. Am Reischplatz liegen zwei Stolpersteine zum Gedenken an den letzten Deutzer Rabbiner Julius Simons (*1887) und seine Frau Veronika (*1888), die zusammen mit ihrem Sohn Hermann deportiert und im KZ Auschwitz ermordet wurden.

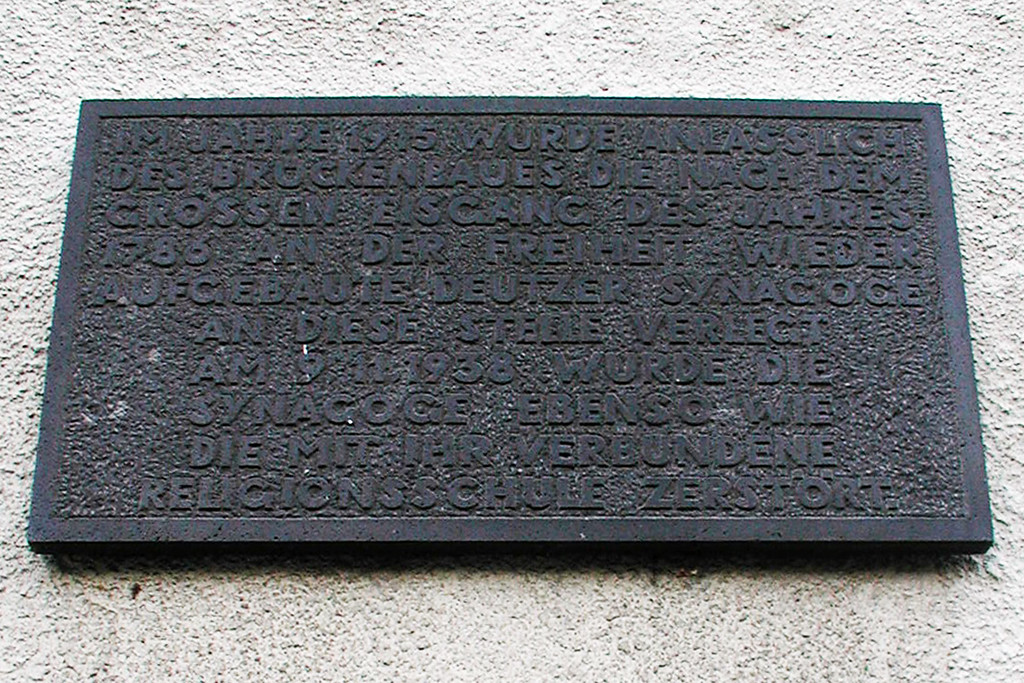

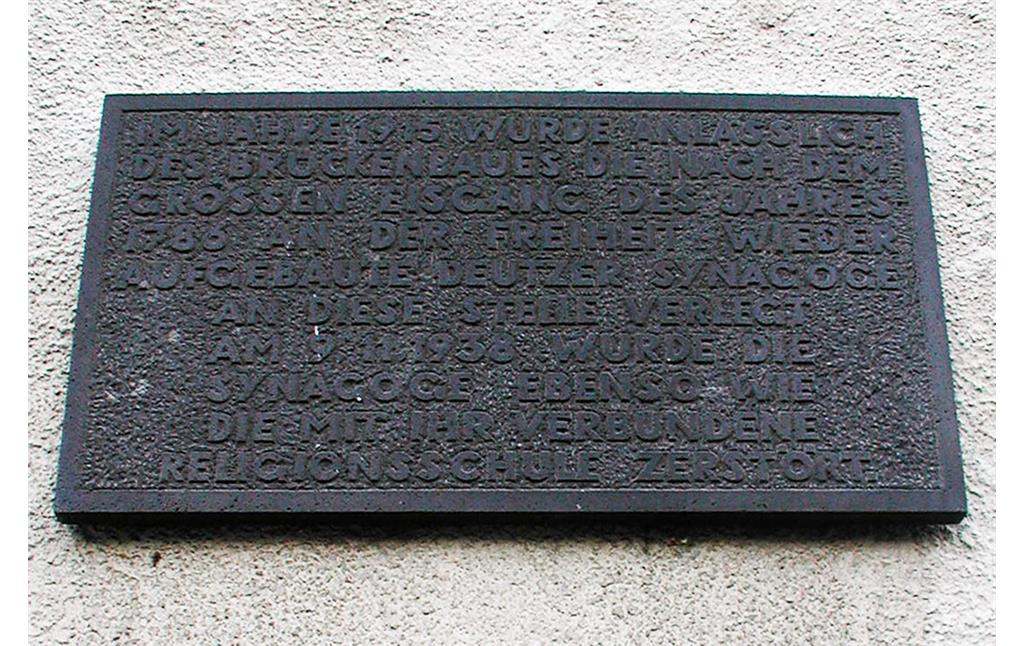

Eine an dem heutigen Haus am Reischplatz befindliche, undatierte Gedenkplatte erinnert an die Deutzer Judengemeinde mit ihrem letzten Gotteshaus. Die Tafel aus Stein trägt in Versalien die Inschrift:

Im Jahre 1915 wurde anlässlich / des Brückenbaues die nach dem

grossen Eisgang des Jahres / 1786 an der Freiheit wieder

aufgebaute Deutzer Synagoge / an diese Stelle verlegt

Am 9.11.1938 wurde die / Synagoge ebenso wie

die mit ihr verbundene / Religionsschule zerstört

grossen Eisgang des Jahres / 1786 an der Freiheit wieder

aufgebaute Deutzer Synagoge / an diese Stelle verlegt

Am 9.11.1938 wurde die / Synagoge ebenso wie

die mit ihr verbundene / Religionsschule zerstört

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2020/24)

Quelle

Freundliche Hinweise von Frau Renate Franz, Köln, 2024.

Internet

www.jüdische-gemeinden.de: Deutz (abgerufen 13.05.2024)

de.wikipedia.org: Synagoge Deutz (abgerufen 13.05.2024)

de.wikipedia.org: Jüdische Geschichte in Köln (abgerufen 17.01.2020)

landkartenarchiv.de: Stadtplan von Cöln - Grosse Ausgabe, Januar 1922 (abgerufen 13.05.2024)

www.future-history.eu: Ansicht der Synagoge Köln-Deutz 1900/2018 (abgerufen 20.01.2020)

www.koelnwiki.de: Carl Robert Reisch (abgerufen 13.05.2024)