Admiral-Scheer-Brücke zwischen Homberg und Ruhrort

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Architekturgeschichte, Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

Gemeinde(n): Duisburg

Kreis(e): Duisburg

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 27′ 22,06″ N: 6° 43′ 32,95″ O 51,45613°N: 6,72582°O

Koordinate UTM 32.342.000,60 m: 5.703.003,19 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.550.492,50 m: 5.702.641,72 m

-

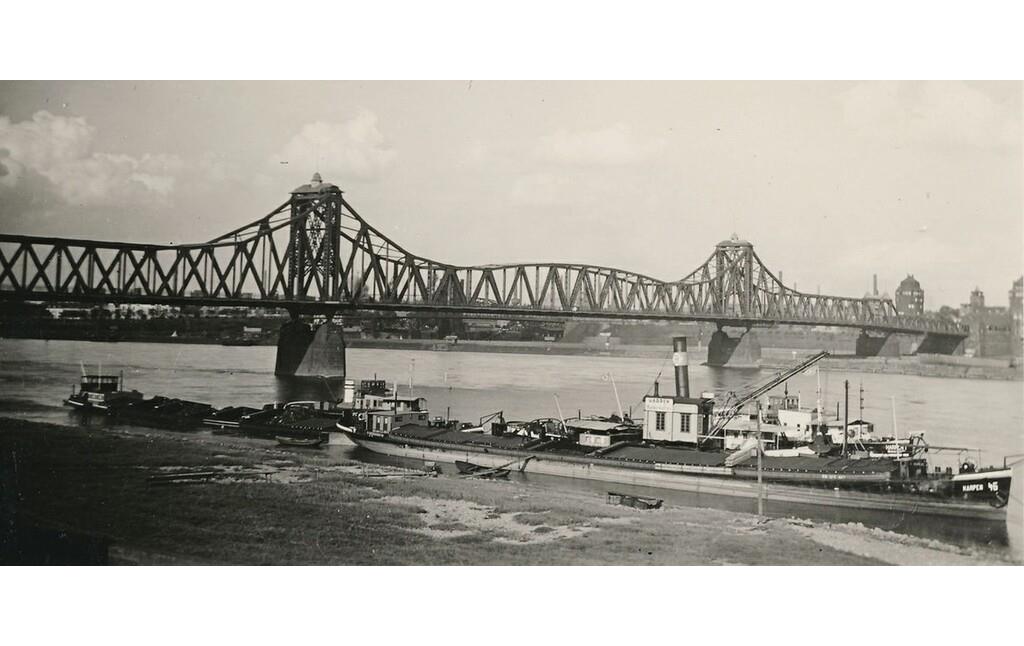

Historische Aufnahme der 1945 zerstörten Admiral-Scheer-Brücke zwischen den Duisburger Stadtteilen Homberg und Ruhrort über den Rhein (1941), im Vordergrund fährt ein Frachtschiff.

- Copyright-Hinweis:

- gemeinfrei / via digit.wdr.de

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Historische Postkarte "Duisburg-Ruhrort. Homberger Brückenkopf" von 1925 aus dem Verlag Trinks & Co. GmbH, Leipzig. Die spätere Admiral-Scheer-Brücke führte zwischen Homberg und Ruhrort über den Rhein bei Duisburg. Zwischen den Brückenhäusern sind Gleise und ein Wagen der Straßenbahn zu erkennen.

- Copyright-Hinweis:

- gemeinfrei / via Wikimedia Commons

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt; Verlag Trinks & Co. GmbH, Leipzig

- Medientyp:

- Bild

-

Die Duisburger Friedrich-Ebert-Straßenbrücke über den Rhein zwischen den Stadtteilen Ruhrort und Homberg (2016), Ansicht von Süden, rechts im Bild der Pegel. Die heutige Brücke ist das Nachfolgebauwerk der 1904/07 erbauten und 1945 zerstörten Admiral-Scheer-Brücke.

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker

- Medientyp:

- Bild

-

Die beiden Brückentürme auf der Duisburg-Ruhrorter Seite der Friedrich-Ebert-Brücke über den Rhein (2016)

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker

- Medientyp:

- Bild

-

Luftaufnahme vom Rhein bei Duisburg-Homberg (2008). Blick von Norden, links im Bild die Ruhrmündung zwischen Ruhrort und Neuenkamp.

- Copyright-Hinweis:

- Wikimedia Commons / CC-BY-3.0

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

Frühere Rheinquerungen

Vorgeschichte der Brücke

Bau der Brücke

Benennung

Zerstörung und Nachfolgebrücke

Internet

Frühere Rheinquerungen

In ihrem Ursprung als Querung des Rheins geht die Admiral-Scheer-Brücke auf vorherige Fähren und das hier ab 1852 betriebene Eisenbahntrajekt zurück. Dieses war die älteste Anlage ihrer Art am Rhein und setzte im 19. Jahrhundert Eisenbahnwaggons auf einem Fährschiff zwischen Homberg und Ruhrort über den Fluss.

„Das Ende des Trajektverkehrs ist nicht genau überliefert. Das offizielle Enddatum wird mit dem 1. April 1885 angegeben. Dies hängt mit der Fertigstellung der Gleisanlagen am neuen Duisburger Hauptbahnhof zusammen. Andere Quellen sprechen von 1907 und 1912 als Enddaten des Trajektverkehrs.“ (zitiert nach Claus Weber, Eisenbahntrajekt). Nach www.historisches-homberg.de bestand der Güter-Trajektverkehr zwischen Homberg und Ruhrort jedoch schon ab 1884 nicht mehr, „so dass zwischen den Gemeinden der Verkehr nur noch von zwei Dampffähren vermittelt wurde.“

Auf den historischen Karten der Preußischen Neuaufnahme (1891-1912) findet sich neben der hier noch verzeichneten „Eisenbahn-Fähre“ eine „Privat-Fähre“. Für die Zeit vor dem Betrieb des Eisenbahntrajekts zeigt die zwischen 1836 und 1850 erarbeitete Preußischen Uraufnahme hier eine „Homberger Dampffähre“ (vgl. Kartenansichten).

Vorgeschichte der Brücke

Erste Anregungen und Bemühungen um den Bau einer festen Straßenbrücke für Straßenbahnen, Fuhrwerke und Fußgänger zwischen den seinerzeit noch selbständigen Gemeinden Homberg und Ruhrort erfolgten bereits seit 1872 - also zu einem Zeitpunkt, als an Automobile noch gar nicht zu denken war.

Der Homberger Bürgermeister Franz Lauer hatte damals in Erfahrung gebracht, „daß die Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft Überlegungen anstellte, eine Eisenbahn von Sterkrade oder Oberhausen bis Straelen, mit Anschluss an die Hamburg-Venloer-Eisenbahn, zu bauen, mit einer Eisenbahnbrücke über den Rhein unterhalb Ruhrorts.“

Gemeinsam mit seinem Ruhrorter Amtskollegen Weinhagen wandte sich Lauer mit einem 1886 persönlich überreichten Gesuch an das Ministerium in Berlin. Man bat darum, eine Konzession zum Brückenbau nur unter der Bedingung zu erteilen, dass eine Brücke auch für Fußgänger und Fuhrwerke genutzt werden könne. Auch wenn der Minister selbst keine Bedenken hinsichtlich einer Brücke hatte, wurden dem Projekt von den verschiedensten Stellen trotzdem immer wieder Steine in den Weg gelegt. „Bis zum Jahre 1896 wurden ständig neue Vorschläge bezüglich des Standortes der neuen Brücke vorgebracht; zeitweise war das Projekt 'gestorben'.“ (zitiert nach www.historisches-homberg.de)

Leider ohne Beleg führt die deutsche Wikipedia zu den Verzögerungen an: „Der preußische Staat verweigerte die Baugenehmigung lange aus militärischen Gründen, da befürchtet wurde, den damals feindlichen Franzosen somit den Rheinübergang zu erleichtern.“ (de.wikipedia.org)

Bau der Brücke

Der Bau einer den Rhein überspannenden Brücke konnte schließlich erst im Jahr 1904 begonnen werden, nachdem die königlich-preußische Eisenbahndirektion in Köln ihre Zustimmung dazu erteilt hatte, dass an Stelle einer Eisenbahnbrücke eine Straßenbrücke gebaut wird: „Um jedoch eine Verbindung zwischen den Bahnhöfen in Ruhrort und Homberg herzustellen, sollte eine Straßenbahn über die Brücke fahren.“

Als Baukosten wurden vorab ca. 3 Millionen Mark ermittelt und dazu ausgeführt: „Das Vorhaben beider Gemeinden bedingt somit auf Jahrzehnte hinaus ein schweres finanzielles Opfer.“ (www.historisches-homberg.de)

„Im Jahr 1905 hatten die beiden Gemeinden Homberg und Ruhrort die ‚Rheinbrückenbau und Betriebsgesellschaft Ruhrort/Homberg' gegründet, die die Aufgabe hatte, eine feste Straßenbrücke über den Rhein zu bauen, zu unterhalten und zu betreiben. 1907 konnte die Gesellschaft die Ruhrort-Homberger-Straßenbrücke dem Verkehr übergeben. Die repräsentativen, auf Ruhrorter Seite noch erhaltenen Tortürme entwarf der Architekt Professor Hermann Billing aus Karlsruhe.“ (zitiert nach Claus Weber, Eisenbahntrajekt)

Den Bau führte die Stahl-, Brücken- und Hochbau-Firma MAN Werk Gustavsburg aus dem südhessischen Ginsheim-Gustavsburg aus. Die Konstruktion der Stahlbrücke war als Ausleger-Fachwerkbrücke mit untenliegender Fahrbahn konzipiert. Alleine die Montage des 625,8 Meter langen stählernen Überbaus dauerte 18 Monate und war Anfang des Jahres 1907 fertiggestellt.

Neben der Straßenbrücke, die über den Rhein und mehrere Hafenarme beiderseits des Flusses führte, entstanden die bis heute erhaltenen Brücken über die Eisenbahnhäfen, um die Bahnhöfe für Fußgänger und den Wagenverkehr anzubinden: die Brücke Königstraße in Homberg von 1905/06 und die zwischen 1906 und 1908 erbaute Brücke in Ruhrort.

„Wie wichtig diese Verbindung über den Rhein war, zeigt eine Statistik aus dem Jahre 1910. In diesem Jahr überquerten 832.986 Fußgänger, 99.762 Pferde, 8.145 Rinder und Esel, 6.175 Stück Kleinvieh, 82.738 Lastfuhrwerke, 107.422 kleinere Fahrzeuge und 8.263 Kraftwagen, davon 6.129 für Personen, die Brücke. Die Gesamteinnahme an Brückengeld betrug 221.016,40 Mark. Die Straßenbahn beförderte 577.015 Personen über die Brücke.“ (www.historisches-homberg.de)

Zu den Baukosten von insgesamt 6.607.002,40 Mark wird ebd. angeführt, dass lediglich 3.156.385,66 Mark auf die Brücke einschließlich ihrer Pfeiler und Widerlager entfielen, was 47,5% der gesamten Aufwendungen entsprach. Die übrigen Kosten fielen für den Grunderwerb und für die Brücken und Rampen der Eisenbahnhäfen in Homberg und Ruhrort an.

Benennung

Die den Rhein überspannende Hauptbrücke wurde nach Carl Friedrich Heinrich Reinhard Scheer (1863-1928) benannt, der als Admiral im Ersten Weltkrieg die deutsche Hochseeflotte in der Schlacht vor dem Skagerrak kommandierte, einer der größten Seeschlachten der Geschichte. Die Namensgebung erfolgte jedoch erst später, wohl nach dessen Tod (vgl. die Abb. der Postkarte von 1925, die den Namen noch nicht nennt).

Zerstörung und Nachfolgebrücke

Die Admiral-Scheer-Brücke - die angeblich „einst schönste Brücke über den Rhein“(nrz.de) - wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs in der Nacht vom 4. auf den 5. März 1945 von deutschen Truppen bei ihrem Rückzug vor der 9. US-Armee, die im Rahmen der Operation Grenade an den Rhein vorrückte, gesprengt.

Erst mehr als neun Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs konnte eine Nachfolgebrücke, die ab 1951 erbaute Friedrich-Ebert-Brücke, zum 18. Dezember 1954 dem Verkehr übergeben werden.

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2023)

Internet

www.historisches-homberg.de: Admiral-Scheer-Brücke (Text Chr. Streiber, 03.01.2018, abgerufen 16.10.2023)

www.ing-dannenberg.de: Rheinbrücke Duisburg-Homberg (abgerufen 16.10.2023)

structurae.net: Admiral-Scheer-Brücke (abgerufen 16.10.2023)

de.wikipedia.org: Friedrich-Ebert-Brücke Duisburg (abgerufen 16.10.2023)

www.nrz.de: Die einst schönste Brücke über den Rhein: in Homberg (abgerufen 16.10.2023)

www.bz-duisburg.de: Brücken in Duisburg (abgerufen 16.10.2023)

Admiral-Scheer-Brücke zwischen Homberg und Ruhrort

- Schlagwörter

- Ort

- 47119 Duisburg - Homberg / Ruhrort

- Fachsicht(en)

- Architekturgeschichte, Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung, Auswertung historischer Karten

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1904 bis 1907, Ende 1945

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Admiral-Scheer-Brücke zwischen Homberg und Ruhrort”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-345825 (Abgerufen: 21. Februar 2026)