Geschichtliche Entwicklung

Der Bahnbetrieb zwischen 1899 und 1937

Die weitere Entwicklung ab 1937

Erhaltene Relikte der Kreisbahn

Betriebsstellen, Bahnhöfe und Haltepunkte

Lokomotiven und Fahrzeuge

Quellen, Internet, Literatur

Geschichtliche Entwicklung

Der alte Kreis Kehdingen zwischen Schwinge, Oste und Elbe war geprägt von der Elbe, von ausgeprägten Marschlandschaften und unzähligen Wassergräben. Moore und Sand prägten Landschaft und Menschen. Es wurde hauptsächlich Landwirtschaft, Obstbau und Viehwirtschaft (Pferdezucht) betrieben. In der Marsch gab es zahlreiche Ziegeleien, die die großen Städte wie Harburg und Hamburg mit ihren Waren belieferten. Der Verkehr wurde auf Landstraßen abgewickelt. Einige Bedeutung hatten kleine Häfen entlang der Elbe, wie in Freiburg (Elbe), Wischhafen, Abbenfleth, Krautsand, Gauensiek und vor allem in der Hansestadt Stade.

Den Anschluss an die Eisenbahn stellte ab 1881 die Niederelbebahn von Harburg über Stade nach Cuxhaven her. Große Teile des Kreises Kehdingen wurden jedoch von der Staatsbahn nicht erschlossen. Die große Entfernung zum damals wichtigsten Massen-Transportmittel behinderte die weitere Entwicklung des Kreises, in dem lediglich die Ziegeleien, die Bleifabrik in Barnkrug und die Glasfabrik in Brunshausen größere Industriebetriebe waren.

Nach Eröffnung der Niederelbebahn plante der Kreis Kehdingen seine verkehrliche Erschließung. 1889 beschloss der Kreistag den Bau einer normalspurigen Strecke von Stade über Freiburg nach Geversdorf mit Weiterführungen nach Neuhaus oder Otterndorf. Die daraufhin eingeholten Angebote für den Bau überforderten jedoch den Etat des Kreises.

So beschloss der Kreistag am 15. Juni 1897 den Bau einer meterspurigen Kreisbahn gemäß dem Preußischen Kleinbahngesetz von 1892. Die Konzession der Bezirksregierung Stade datierte vom April 1898 für 99 Jahre. Der Auftrag für den Bau ging an die Firma Havestadt & Contag aus Berlin-Wilmersdorf. Diese Firma hatte auch in Norddeutschland bereits mehrere Bahnen errichtet.

Die Baukosten von rund 2,1 Millionen Mark wurden über Darlehen vom Preußischen Staat (500.000 Mark) und der Provinz Hannover (1.450.000 Mark) aufgebracht; der Kreis zahlte 150.000 Mark. Im Spätsommer 1898 begannen die Bauarbeiten. Im Juni 1899 erfolgte die bau- und landespolizeiliche Prüfung und Freigabe. Der Bahnbetrieb wurde am 13. Juni 1899 aufgenommen. Die Firma Havestadt & Contag war mit der Betriebsführung beauftragt worden.

Die Bahntrasse verlief überwiegend auf vorhandenen Chausseen und in den Ortschaften. Dort mussten Häuser mit Reetbedachung eine feste Abdeckung erhalten, auf Kosten des Kreises als Bahnbetreiber. Der Bahnhof in Stade lag unmittelbar beim Staatsbahnhof und hatte Verbindungsgleise zum Güterbahnhof. Beim Betriebsmittelpunkt in Freiburg (Elbe) gab es ein Bahnhofs- und Verwaltungsgebäude, einen Lokomotivschuppen und Werkstätten sowie vier Beamten-Doppelwohnhäuser. Weitere Stationsgebäude errichtete man in Stade, Hörne-Brunshausen, Drochtersen, Krummendeich, Balje und Itzwörden.

In Itzwörden stellte ein Pferdeomnibus die Verbindung nach Geversdorf und Neuhaus an der Unterelbebahn her; später verkehrte ein Postbus. Die eigentlich erforderliche Fortsetzung der Kreisbahn über die Oste nach Otterndorf, Neuhaus oder Cadenberge war zwar geplant, wurde jedoch nicht realisiert. Die Kosten für die Querung der Oste waren zu hoch. Es wäre ein bewegliche Brücke erforderlich gewesen, wegen der Tideabhängigkeit und der Flussschifffahrt.

nach oben

Der Bahnbetrieb zwischen 1899 und 1937

Der Wagenpark bestand zur Betriebseröffnung aus fünf zweiachsigen Straßenbahnlokomotiven, vier zweiachsigen und vier vierachsigen Personenwagen, drei Gepäck- und Postwagen sowie 42 Güterwagen. Es fuhren täglich drei Züge über die gesamte Strecke sowie je ein Zug von Freiburg nach Stade bzw. Itzwörden.

Der Postkutschenverkehr im Kreis Kehdingen wurde im Sommer 1899 eingestellt, damit auch die Beförderung der Post mit der Kutsche. Diese übernahm die Kehdinger Kreisbahn. Postsäcke und Pakete wurden im jeweils mitgeführten Post- bzw. Paketwagen in den regulären Personenzügen mit befördert. Man konnte die Post auch direkt in Briefkästen werfen, die an den Wagen hingen. Im Zug erhielt die Post einen eigenen Stempel mit dem Schriftzug »Stade-Itzwörden/Bahnpost«. In Stade übergab man die Post an das Kaiserliche Postamt im Staatsbahnhof Stade.

Mit der Staatsbahn konnte 1901 vereinbart werden, die Kreisbahn in den Güterbahnhof der Staatsbahn führen zu können. Zudem wurde die Mitbenutzung der 'Decimalwaage' der Staatsbahn gestattet.

In Stade errichtet man 1901 einen Anschluss an das Gaswerk im Norden der Stadt. Dazu musste die Zufuhrstrecke dreigleisig ausgebaut werden, damit Züge und Wagen mit Normalspur und Schmalspur hier fahren konnten. Die Kreisbahn beförderte die normalspurigen Waggons mit ihren schmalspurigen Lokomotiven mittels Zwischenwagen. Somit entfiel ein Umladen.

1902 schloss man den Stadthafen an. Hier gab es ebenfalls Gleise für Schmal- und Normalspur. Die Bedienung des Hafens erfolgte ausschließlich durch die KKB, da die schweren Staatsbahnlokomotiven die Brücken über den Festungsgraben und den Alten Hafen nicht befahren konnten.

Eine weitere Möglichkeit, Staatsbahnwagen auf den schmalspurigen Gleisen zu transportieren, war der Rollwagenverkehr. Dieser wurde 1902 für den Anschluss der Glasfabrik Brunshausen eingerichtet. Den normalspurigen Waggon schob man im Güterbahnhof Stade auf einen vierachsigen Plattformwagen, der in einer Rollwagengrube stand. Der Waggon stammte von der Firma Van den Zypen & Charlier in Köln-Deutz.

nach oben

Die wirtschaftliche Entwicklung der Kreisbahn blieb hinter den Erwartungen zurück. 300.000 Fahrgäste und 30.000 bis 50.000 Tonnen Güter waren eher bescheiden für den erforderlichen Betriebsaufwand. An Gütern wurden vor allem Kohlen für die zahlreichen Kehdinger Ziegeleien, für die Molkereien, die Glashütte Brunshausen und die Bleifabrik in Barnkrug transportiert. Daneben waren es Ziegelsteine, Pflastersteine, Baumaterialien, Kunstdünger, Schlachtvieh, Obst, Rüben, Kartoffeln. Zeitweise wurden Pferde transportiert, wenn die Remote-Kommission Militärpferde von den Kehdinger Züchtern eingekauft hatten.

Wegen der schlechten Ertragslage kündigte die Firma Havestadt & Contag den Betriebsvertrag vorzeitig zum 31. März 1909, der Kreis (Kreisbahnkommission) übernahm die Betriebsführung. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und in den 1920er Jahren konnten geringe Betriebsüberschüsse erzielt werden.

In der Zeit des Ersten Weltkrieges musste der Verkehr eingeschränkt werden, wegen Mangel an Personal und Fahrgästen.

In den 1920er Jahren brachten die Inflation 1922/23 und die hohe Arbeitslosigkeit große Einschnitte für die Kreisbahn. Die Rücklagen waren aufgebraucht, der Kreis Kehdingen konnte die Kosten nicht mehr aufbringen, die Notwendigkeit der Bahn wurde infrage gestellt.

Trotzdem versuchte man, den Betrieb und die Einnahmen zu verbessern. Im Jahr 1923 kaufte man drei Lokomotiven des Baujahrs 1900 von der Herforder Kreisbahn. Zwischen 1925 und 1928 beschaffte man weitere vier drei- bzw. vierachsige Tenderlokomotiven mit drei angetriebenen Achsen. Auch der Bestand an Güterwagen wurde erweitert. 1932 verkehrten acht Personenzüge zwischen Stade und Freiburg (Elbe) und fünf nach Itzwörden. Eine Fahrkarte von Itzwörden nach Stade kostete 1932 2,50 Mark.

Einem Trend der Zeit folgend, versuchte es die Kreisbahn für den Personenverkehr mit zwei Triebwagen. Der erste wurde 1923 beschafft. Er entstand in der Waggonfabrik Deutsche Werke in Kiel. Es handelte sich um einen vierachsigen Triebwagen mit der typischen spitzen Kopfform und Sauggas-Antrieb, wie er auch an die Geldernsche Kreisbahn und die Armierungsbahn von Wackenheim nach Finthen (Mainz) geliefert wurde. Es gab 28 Sitzplätze, der Schiffsmotor stand in einem eigenen Raum in der Mitte des Wagens. Er leistete mit Sauggas 60 PS und mit Benzol 90 PS. Allerdings bewährte sich dieser Antrieb nicht, alte Lokführer erinnerten sich mit Grauen an die Fahrt mit dem Triebwagen. Das Fahrzeug wurde 1925 an die Köln-Bonner Eisenbahn verkauft.

Die Kehdinger Kreisbahn versuchte sich 1923 an einem zweiten Triebwagen, indem der Personenwagen Nummer 12 mit einem Sauggas-Motor ausgestattet wurde. Aber auch dieser bewährte sich nicht und wurde 1925 wieder in einen Personenwagen zurückgebaut.

Die Kreisbahnkommission als Betreiberin des Bahnbetriebes beauftragte 1928 den Stader Omnibusbetrieb Heinrich Fricke, eine bahnparallele Buslinie zur Verbesserung des Betriebes einzurichten. 1929 beauftragte die Kommission die Firma Stadt-Omnibus Heinrich Peill in Stade, Personenbeförderung mit Kraftomnibussen durchzuführen. Dieser zusätzliche Verkehr wurde jedoch nur in geringem Maße angenommen, die Beförderungszahlen gingen zwischen 1929/30 und 1933/34 um zwei Drittel zurück. Im Güterverkehr gab es den meisten Umschlag zum Stader Hafen, auf der restlichen Strecke gab es nur einen geringen Güterverkehr.

In den späten 1920er Jahren kam der zunehmende Auto- und Lastwagenverkehr als starke Konkurrenz der Schmalspurbahn hinzu. Die Zahlen der Passagiere und die Mengen an Gütertransporten gingen spürbar zurück. Die Kosten für die Bahn bleiben jedoch hoch. Der Kreis musste Kredite für die Finanzierung des Bahnbetriebes aufnehmen. Reparaturen und Investitionen mussten hingegen zurückgestellt werden. Da weder der 1932 neu gegründete Kreis Stade, die Bezirksregierung Stade und noch die Provinzialverwaltung in Hannover bereit waren, weitere Gelder für die Kreisbahn zur Verfügung zu stellen, wurde die Stilllegung der Bahn vorbereitet.

Zwischen Freiburg (Elbe) und Itzwörden stellte man den Personenverkehr zum 22. Mai 1932 ein, der Güterverkehr fuhr nur noch nach Bedarf. Anfang 1934 begann man mit dem Abbruch der Gleisanlagen, der Ende 1935 vollendet war.

Der Kreistag beschloss, die restliche Bahnstrecke zum 1. November 1933 stillzulegen und abzubauen. Den Busverkehr übertrug man an die Firma Peill Omnibus Gesellschaft aus Stade. Zum 15. November 1933 stellte man dann den Personenverkehr zwischen Stade und Freiburg (Elbe) endgültig ein. Allerdings verkehrten ab 16. November wieder Bedarfsgüterzüge über die gesamte Strecke von Stade bis Itzwörden.

Die Fahrzeiten der Busse verkürzte sich gegenüber denen der Züge. Und es wurden zusätzliche Fahrten eingelegt. Vor allem verbesserte man die Anschlüsse zu den Zügen der Reichsbahn in Stade. Heute bedienen die Kraftverkehr KVG Stade GmbH & Co. KG die Strecke mit den beiden Buslinien 2025 und 2026.

Die Marine-Indentatur in Wilhelmshaven zeigte in den Jahren 1933 und 1934 ein Interesse am Bahnbetrieb zu ihrem Munitionsdepot in Grauerort. Der veranschlagte Zuschuss war jedoch zu gering für einen dauerhaften Betrieb. Da auch weitere Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu keinem positiven Ergebnis für den Erhalt der Bahn beitrugen, beschloss der Kreistag die endgültige Stilllegung der Bahn. Diese erfolgte endgültig zum 1. April 1936.

nach oben

Die weitere Entwicklung ab 1937Nach der Stilllegung wurde die Verwertung der Sachwerte ausgeschrieben, den Zuschlag erhielt die Firma Eckhard & Co. aus Hamburg. Die Fahrzeuge wurden in Stade zusammengezogen und vor Ort zerlegt. Zwei Dreikuppler von 1925 bzw. 1927 sowie ein Gepäck- und ein Güterwagen gingen an die Sylter Inselbahn, zwei weitere von 1926 bzw. 1928 an die Greifenberger Kleinbahn. Im April 1936 begannen die Arbeiten zum Abbruch der Bahnanlagen, sie endeten im Spätsommer 1936. Einige Schienen wurden beim Bau der Kaimauer des Freiburger Hafens verwendet.

Die Dreischienengleise in Stade blieben in Betrieb. Die Kehdinger Kreisbahn betrieb noch bis zum 30. Juni 1937 den normalspurigen Anschluss an den Hafen und die Gasfabrik in Stade. Nach Übernahme durch die Deutsche Reichsbahn wurde das dritte Gleis für die Schmalspur entfernt. Das Gaswerk bediente die Deutsche Bundesbahn bis in die frühen 1960er Jahre, den Hafen in Stade bis 1973. Die Drehbrücke über die Schwinge in Stade ersetzte man 1970 durch die noch vorhandene Straßenbrücke.

nach oben

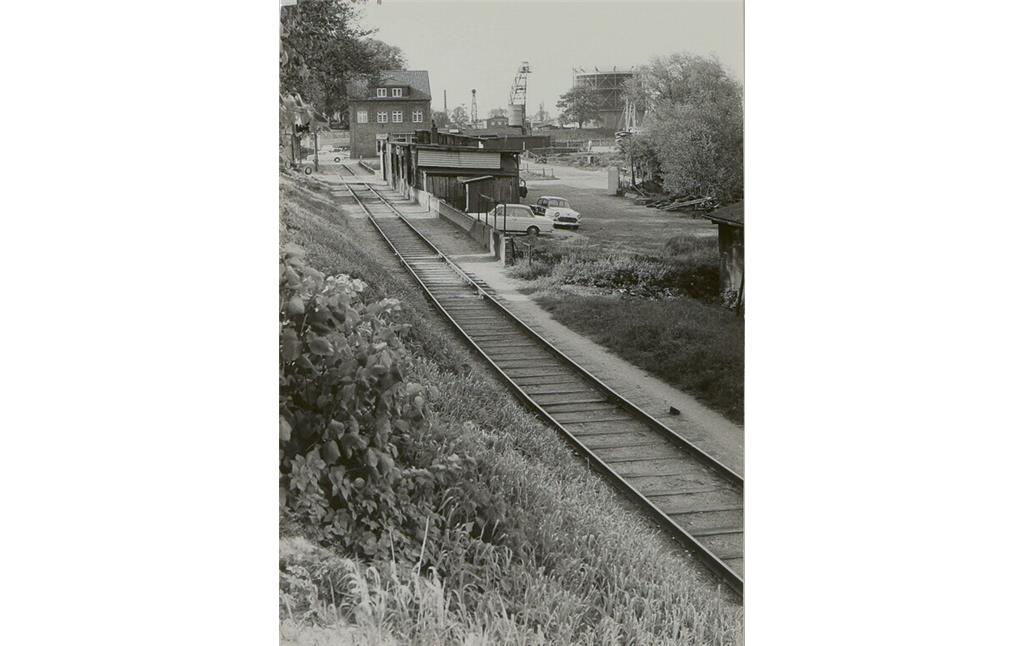

Erhaltene Relikte der Kreisbahn

In seinem Buch listete H.-O. Schlichtmann 1987 erhaltene bauliche Relikte der Kehdinger Kreisbahn auf. Die weiteren Angaben und Aktualisierungen stammen von Dennis Mellerowitz 2009 und eigenen Beobachtungen des Verfassers 2021/2022.

- Empfangsgebäude in Stade, heute Casino

- Prellbock im Kreisel Am Güterbahnhof, aufgestellt zur Erinnerung an die KKB

- Brücke über den Festungsgraben in Stade (2007 erneuert)

- Trasse der Bahn zwischen Brücke und Salztor mit Betonstützwand

- Normalspurige Gleisreste im Hafen Stade

- Trasse der Kleinbahn in Bützfleth, heute Spazierweg

- Fort Grauerort, seit 1895 Minendepot der Kaiserlichen Marine bzw. Reichs- und später Kriegsmarine: Reste der Verladebrücke mit Betonbrücke über den Deichweg und die Auffahrtrampe

- Drochtersen, die auffallende Front mit Dachgiebel des Hauses gegenüber der Kirche (ehemals Hotel) soll angeblich dadurch entstanden sein, dass die Bahn so dicht an dem Gebäude vorbeifahren musste; im Bereich des Hotels Am Rathaus lag der ehemalige Kreuzungsbahnhof.

- In Wischhafen fuhren früher die Fährboote nach Glückstadt bis in den Alten Hafen, so dass fußläufiger Anschluss an die Kleinbahn bestand.

- Bahnmeister-Dienstgebäude in Hamelwörden, heute Wohnhaus

- Der Schinkelweg zwischen Hamelwörden und Schinkel bestand bereits vor dem Bau der Kleinbahn, hier fuhr sie auf eigenständiger Trasse unabhängig von der Straße.

- Bahnhofsgebäude in Landesbrück-Oederquart (heute Wohnhaus)

- Bahnhofsgebäude in Oederquart (heute Wohnhaus)

- Trasse der Kleinbahn zwischen Oederquart und Freiburg (Elbe)

- Brückenfundamente über einen Entwässerungsgarben südlich von Freiburg (Elbe), Mühlenweg

- Empfangsgebäude in Freiburg (Elbe), heute Gastwirtschaft / Kindergarten

- Viehladerampe, Lokomotivschuppen und Werkstätten in Freiburg (Elbe)

- Beamtenwohnhäuser in Freiburg (Elbe) (heute Wohnhäuser)

- Stationsgebäude in Krummendeich (Wechtern), heute Wohnhaus, ein Signalflügel erinnert an die Bahnvergangenheit.

- Viehladerampe in Krummendeich (Wechtern)

- Stationsgebäude in Balje (heute Wohnhaus)

- Stationsgebäude in Itzwörden (heute Wohnhaus)

- Lokomotivschuppen in Itzwörden (heute Stall)

nach oben

Betriebsstellen, Bahnhöfe und Haltepunkte

Die schmalspurige Kleinbahn hatte eine Streckenlänge von rund 50,5 Kilometern. Die Kilometrierung begann im Bahnhof Stade (Bf = Bahnhof; Hp = Haltepunkt, jeweils aktuelle bzw. letzte Bezeichnung).

Bahnkilometer | Name | Beschreibung |

0,0 | Bf Stade (1876-1889) | Zweigleisiger Stumpfbahnhof. Erstes kleineres Stationsgebäude (bis 1910) mit kleiner Wartehalle, Veranda und Restaurant. Neubau Stationsgebäude mit Restaurant sowie Gepäckschuppen, Aborten. Lokschuppen mit Grube, Wasserturm, Bahnmeisterei |

0,2 | Güterbahnhof Stade | Viergleisiger Rangierbahnhof mit Durchfahrtgleis und Ladegleis, Verwaltungsgebäude, Aborte, Materiallager, Güterschuppen, Viehladerampe, Rollwagengrube. Übergabegleis an die Staatsbahn; normalspuriger Anschluss der Staatsbahn für die dreigleisige Strecke zum Gaswerk, ab hier war die Strecke dreigleisig; Wendegleis für Dampflokomotiven (seit 1922) |

0,9 | Hp Stade, Salztor | Restaurant zur Kehdinger Kreisbahn mit Warteräumen, Fahrkartenausgabe und Gepäckabfertigung |

| Anschluss Hafen Stade (1902-1937) | langes Gleis parallel zum Kai, Ausweichgleis, Schienen-Fahrkran | |

1,1 | Anschluss Gasanstalt (1901-1936) | Bis hierher dreigleisig |

1,5 | Hp Stade, Kehdinger Tor | Bedarfshaltestelle |

3,4 | Hp Hörne-Brunshausen | Streckenwärterhaus mit Fahrkartenausgabe und Güterabfertigung |

| Anschluss Ziegelei H. Ringleben (1904-1908) und Anschluss Glasfabrik Brunshausen (1902-1923) | ||

5,7 | Hp Götzdorf | Wartehalle |

7,3 | Hp Bützfleth | Ladegleis, Viehladerampe, Waage |

9,5 | Hp Abbenfleth | Bahnagentur |

| Anschluss Grauerort | Munitionsdepot (1919-1936), Verladebrücke (1928) | |

11,1 | Hp Barnkrug | Bahnagentur, Gepäckschuppen, Ladegleis, Viehladerampe |

| Anschluss Bleifabrik Häntler & Natermann, Barnkrug (1912-1936) | ||

12,7 | Hp Wethe | Bahnagentur, Lade- und Abstellgleis, Viehladerampe |

| Anschluss Ziegelei H. von Allwörden (1902-1936) | ||

13,5 | Hp Assel | Bahnagentur, Ladegleis, Viehladerampe |

15,2 | Hp Ritsch | Bahnagentur |

16,8 | Hp Gauensiek | Bahnagentur |

17,6 | Hp Drochtersen Kirche | Bedarfshaltepunkt |

17,9 | Bf Drochtersen | Dreigleisiger Bahnhof mit Ladegleise (seit 1902), Gleis zum Lokschuppen (Umbau 1907), Empfangsgebäude (erweitert 1926) mit Wasserturm, Gepäckabfertigung, Aborte und Unterstand sowie Güterschuppen, Lagerschuppen, Vierladerampe |

19,8 | Hp Nindorf | Bahnagentur |

21,9 | Hp Dornbusch-Krautsand | Ladegleis, Viehladerampe |

23,9 | Hp Neuland | Ladegleis |

26,6 | Hp Wischhafen | Abstellgleis, Viehladerampe; Anschluss an die Fährverbindung nach Glückstadt |

28,4 | Hp Hamelwörden | Dienstgebäude Bahnmeister, Ladegleis |

| Anschluss Ziegelei Ernst Sylvester & Co (1903-1936) | ||

30,5 | Hp Schinkel | Bahnagentur |

31,8 | Hp Landesbrück-Oederquart | Ladegleis, Viehladerampe |

34,0 | Bf Freiburg (Elbe) | Personenbahnhof mit Durchfahrtgleis und Ausweiche, Empfangsgebäude mit Verwaltungsräumen, Warte-, Dienst- Wohnräumen, Aborte sowie Wohnhaus des Kreisbahn-Direktors, vier Doppelwohnhäuser für Bedienstete. Güterbahnhof mit vier Abstellgleisen, Ladegleis, Waagengleis mit Waggonwaage, Güterschuppen, Viehladerampe; Lokschuppen (1913 Werkstattanbau für die Radsatzdrehmaschine), Drehscheibe (seit 1922). Anschlüsse Tank- und Petroleumlager Firma Hasselbusch (1903-1936), Mühle Eduard Brümmer (1902-1935), Häckselschneiderei Bremer (1909-1935) |

36,0 | Hp Esch | Wartehalle |

38,7 | Bf Krummendeich | Zweigleisiger Bahnhof mit Empfangsgebäude mit Warteraum mit Fahrkartenausgabe, Gepäckabfertigung, Aborte und Stall, Wohnung sowie Güterschuppen, Viehladerampe mit Waage und Vierbucht |

40,0 | Hp Wechtern | Bahnagentur |

42,1 | Hp Baljerdorf | Bahnagentur |

44,2 | Bf Balje | Zweigleisiger Bahnhof mit Empfangsgebäude mit Wohn-, Dienst-, Warteräumen, Güterschuppen, Aborte, Stallungen, Waschküche, Viehladerampe mit Waage und Viehbucht |

46,1 | Hp Süderdeich | Bahnagentur |

48,5 | Hp Hörne-Außendeich | Bahnagentur |

50,5 | Bf Itzwörden | Zweigleisiger Stumpfbahnhof mit langem Ladegleis, Betriebsgebäude mit Warteraum und Fahrkartenausgabe, Gepäckabfertigung, Aborte, Abstellraum und Wohnung sowie Lokschuppen (Umbau 1907), Güterschuppen, Viehladerampe |

nach oben

Lokomotiven und FahrzeugeDie Kehdinger Kreisbahn wies zahlreiche Ortsdurchfahrten auf, in denen die Trasse teilweise sehr nah an den Gebäuden vorbeiführte. Zur Sicherheit vor Brandvorfällen wurden besondere Dampflokomotiven eingesetzt. Die Lokomotiven stammten von der Firma Hohenzollern A.G. in Düsseldorf. Die sogenannten »Kastenloks« waren rundum verkleidet, an jeder Stirnseite gab es drei kleine Rundfenster für die Streckensicht. Sie wogen 16,2 Tonnen. Sie trugen die Namen 'Kehdingen', 'Freiburg', 'Stade', 'Elbe' und 'Oste'. Die Lok „Freiburg“ blieb bis zum Ende Bahn 1937 erhalten, wurde dann verschrottet.

1907 kamen die baugleichen Loks „Drochtersen“ Lok „Brunshagen“ zur KKB; beide wurden 1937 verschrottet.

Drei weitere zweiachsige Dampflokomotiven, erbaut 1909 von der Firma Maschinenfabrik Christian Hagans in Erfurt, wurden 1922 von der Herforder Kreisbahn übernommen, sie ersetzten fünf Lokomotiven der Ursprungsserie von 1899. Zwischen 1925 und 1928 erwarben die KKB vier dreiachsige Dampflokomotiven, erbaut von der Firma Orenstein & Koppel in Berlin. Nach dem Ende der KKB kamen je zwei an die Sylter Inselbahn und die Greifenberger Kleinbahn.

Ein vierachsiger Triebwagen der Deutschen Werke AG in Kiel wurde 1923 erworben, um den Betrieb zu vereinfachen. Er bewährte sich nicht und wurde 1926 an die Vorgebirgsbahn der Köln-Bonner Eisenbahn abgegeben. Ein vergleichbarer Umbau aus einem Personenwagen 1923 bewährte sich ebenfalls nicht und wurde 1925 wieder rückgängig gemacht.

Neben den Loks und Triebwagen gab es bis zu zwölf Personenwagen (zwei- und vierachsig), einen Sanitätswagen, Gepäck- und Postwagen für die Personenzüge, bis zu 72 Güterwagen und weitere Spezialwagen, z.B. die Rollwagen für den Transport von normalspurigen Güterwagen auf den Schmalspurgleisen.

Der Wagenkasten des Personenwagens 5, gebaut 1899 von der Eisenbahnwagen- und Maschinenfabrik Carl Weyer & Cie., Düsseldorf, ist bis heute in Privatbesitz erhalten geblieben. Er kam nach Einstellung der Kehdinger Kreisbahn mit einigen Güterwagen in den 1930er Jahren zu den Franzburger Kleinbahnen (FKB), deren Betriebsführung 1949 die Deutsche Reichsbahn übernahm. Nach der Einstellung dieser Meterspurbahnen wurde der Kasten des Wagens 900-404 an einen Landwirt verkauft, der ihn als Lagerschuppen nutzte.

Um 2010 gelangte der Kasten nach Thüringen, wo er für eine Reaktivierung eines Stückes der Feldabahn vorgesehen war. Dieses Projekt konnte jedoch nicht realisiert werden.

(Claus Weber, Stade, 2022, 2023, 2025)

Quellen

Archivinformationssystem Niedersachsen und Bremen, Kehdinger Kreisbahn: arcinsys.niedersachsen.de (Abgerufen 15.6.2023)

Informationen zum Wagenkasten Nr. 5 werden der Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn e. V. verdankt.

Internet

de.wikipedia.org: Kehdinger Kreisbahn (abgerufen 14.6.2022)

www.gleismann.de: Karsten Leiding, Gleis 13.A - Stillgelegt im HVV-Gebiet: Stade - Itzwörden (2020) (abgerufen 14.6.2022)

nordkehdingen-online.de: Zahlreiche historische Bilder zur Kehdinger Kreisbahn (Auswählen: KKB) (abgerufen 24.3.2025)

www.grauerort.com Verein Festung Grauerort e.V. (abgerufen 14.6.2022)

www.drehscheibe-online.de: Dennis Mellerowitz, Kehdinger Kreisbahn 75 Jahre danach (Teil 1, Stade-Drochtersen, mit vielen Bildern; 2009) (abgerufen 2.3.2025; Bilder nicht mehr abrufbar)

www.drehscheibe-online.de: Dennis Mellerowitz, Kehdinger Kreisbahn 75 Jahre danach (Teil 2, Drochtersen-Itzwörden, mit vielen Bildern; 2009) (abgerufen 2.3.2025; Bilder nicht mehr abrufbar)

www.kleinbahn-museum.de: Bildarchiv Kleinbahn-Museum Bruchhausen-Vilsen: Wagen Nr. 900-404 der Deutschen Reichsbahn (Nr. 5 ex KKrB) (abgerufen 24.3.2025)