Ortsgeschichte und Entwicklung

Der heutige Ort Pech

Historische Karten und administrative Entwicklung

Quellen, Internet, Literatur

Ortsgeschichte und Entwicklung

Der Ortsname erscheint erstmals im Jahr 1497 in einem Abgaben- und Rentenverzeichnis, eine vorige Bebauung rund um eine erstmals 1412 urkundlich genannte „Burg Eystorp“ wird vermutet, lässt sich aber nicht zweifelsfrei nachweisen (de.wikipedia.org).

Auf den historischen Karten der Topographischen Aufnahme der Rheinlande von 1801-1828 (Tranchotkarte, vgl. auch nachfolgend) ist die Siedlung unter dem Namen „Bech“ zu finden. Man geht davon aus, dass der Ortsname von dem lateinischen Wort pascua abgeleitet wurde, das so viel wie Wiese oder Weide bedeutet (Töpner 2006, S. 171). Andererseits könnte der Ortsname auch von dem Wort Bach abstammen, da sich das historische Dorf „Bech“ inmitten vieler Bachläufe befand, die in den heutigen Godesberger Bach mündeten (ebd.). Vermutlich wurde 1803 der Name „Bech“ von den französischen Kartographen in Village de Pech umbenannt. Die Lage der Siedlung war durch die Waldhänge und Bachläufe, die Frischwasser lieferten begünstigt (ebd.). Die historische Form der Siedlung zeigt ein Straßendorf.

Schon auf der Tranchotkarte ist zu erkennen, dass sich das Dorf an den vier Zufahrtswegen, dessen Achsen sich zum einen in nordöstlicher bzw. südwestlicher Richtung und zum anderen in südlicher und südöstlicher Richtung befanden, orientiert hat (Töpner 2006). Nicht zu erkennen ist, ob sich in der Mitte des Dorfes eine Art Platz befunden hat.

Die Preußische Neuaufnahme von 1891-1912 zeigt eine sehr deutliche Siedlungsausdehnung entlang der vier Verkehrsachsen, zudem sind die Verkehrswege breiter und ausgebauter dargestellt. Die historische Siedlungsfläche befand sich an der heutigen Pecher Hauptstraße und der nach einem der vielen das Dorf umgebenden Bäche benannten Seibachstraße. Der Ort dehnte sich längs des Tals aus und das Ortsbild wird noch heute durch die vielen denkmalgeschützten Fachwerkhäuser geprägt (Töpner 2006, S. 172). Die Fachwerkhäuser befinden sich an der Pecher Hauptstraße, die schon seit Tranchots Aufzeichnungen, eine der vier Verkehrsachsen bildete.

Nachdem die Einwohnerzahl zwischen den 1950er- und 1960er-Jahren von 480 Einwohnern auf 1.099 Einwohner stieg und es nach der Gemeindegründung 1969 einen erneuten Aufschwung der Zahlen gab (vgl. auch nachfolgend), wurde der Verkehr auf eine neu gebaute Umgehungstraße, die L 158 umgeleitet und führt seitdem nicht mehr durch den historischen Ortskern Pechs (Hausmanns 2011, S. 212).

Zu den Einwohnern Pechs zählte einst auch Hans-Dietrich Genscher mit seiner Familie. Der damalige Bundesaußenminister zog 1977 in die Gemeinde Wachtberg, da sie das Wohnen in der Idylle ermöglicht und die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn schnell zu erreichen ist (Hausmanns 2011). Der längjährige FDP-Vorsitzende Genscher verstarb 2016 in Pech und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Rheinhöhenfriedhof in Ließem.

Auch der spätere Bundeskanzler Helmut Kohl lebte, vermutlich aus den gleichen Gründen, von 1977 bis 1983 in Pech.

Der heutige Ort Pech

Pech bietet heute eine Vielzahl von Dienstleistungen und Geschäften. Zudem gibt es in Pech eine Grundschule, zwei Kindergärten, einen Fußballplatz, eine Turnhalle und zwei Kirchen - die evangelische Gnadenkirche und die katholische Kirche Heilige Erzengel, die sich einander gegenüber auf der Straße Am Langenacker befinden (Hausmanns 2011). Die Gnadenkirche wurde 1963 eingeweiht und war somit die erste evangelische Kirche im Drachenfelser Ländchen seit der Reformation. Die Pfarrkirche Zu den Heiligen Erzengeln wurde 1973 von dem Bad-Godesberger Architekt Peter Rieck fertiggestellt.

Des Weiteren gibt es die Kapelle St. Michael, die 1959/1960 anstelle der alten Fachwerkkapelle von 1715 im neuromanischen Stil erbaut wurde (Töpner 2006, S. 172). Die Kapelle hatte im Brauchtum der Pecher Bürger eine große Bedeutung:

Wenn ein Ortsansässiger verstorben war, läutete sie nicht wie gewöhnlich. Der Brauch beinhaltete, dass ein Angehöriger der verstorbenen Person zu einem Mädchen aus dem Dorf ging und ihr von dem Sterbefall berichtete. Das Mädchen suchte sich wiederum sechs weitere Mädchen aus, die sich mit ihr zusammen am Kreuz der Michaeliskapelle versammelten und beteten. Nach dem Gebet gingen die sieben Mädchen zu den sechs weiteren Kreuzen der Ortschaft und beteten das Vaterunser und ein Gegrüßest-seist-du-Maria. Danach versammelten sich die Mädchen im Sterbezimmer und sprachen ein Gebet für die Angehörigen aus. Dieser christliche Brauch der Sieben Fußfälle wurde in Pech bis in die 1950er-Jahre durchgeführt (Reuter 2014, S. 88f).

(Clarissa Pönisch, Universität Koblenz-Landau, 2018)

Historische Karten und administrative Entwicklung

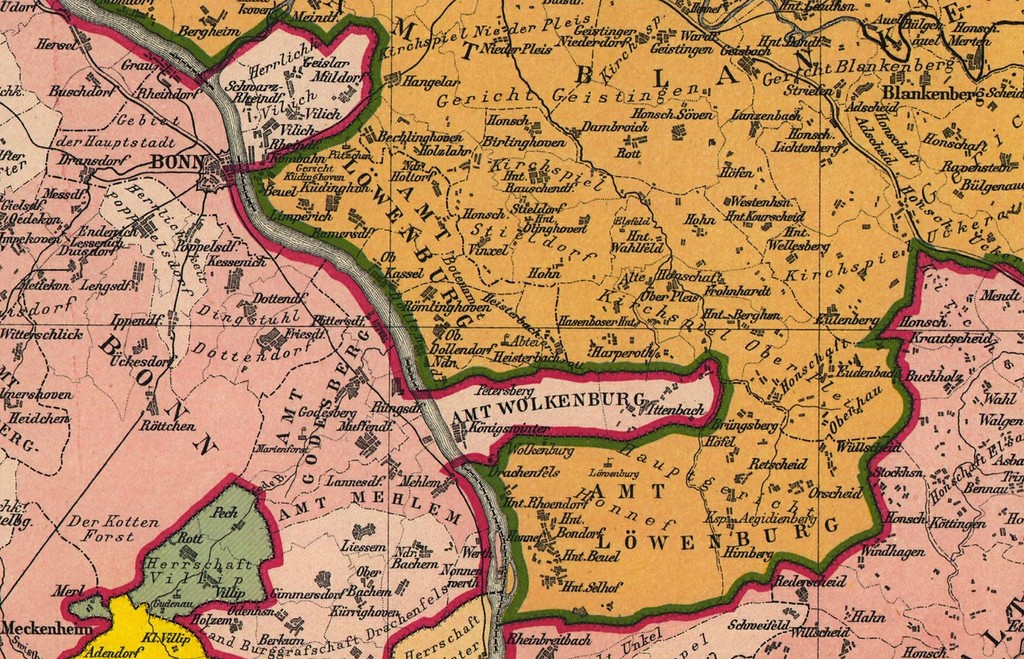

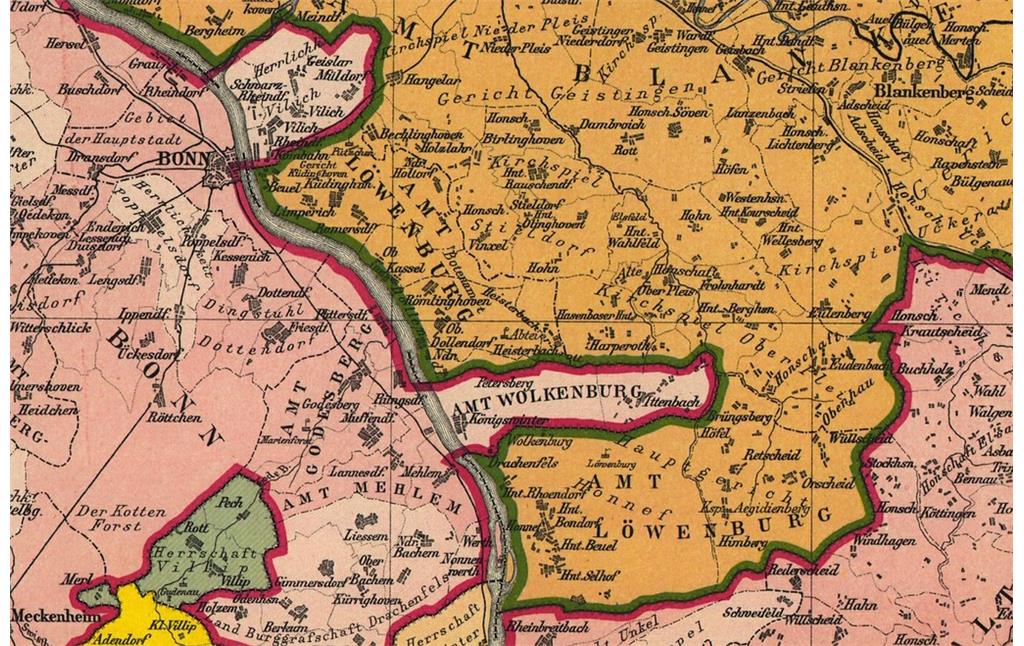

In Wilhelm Fabricius' Karte Die Rheinprovinz im Jahre 1789, Uebersicht der Staatsgebiete im Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz findet sich die Siedlung „Pech“ im Bereich der „Herrschaft Villip“ verzeichnet (vgl. Abb.). In den zugehörigen Erläuterungen wird für „Pesch (Bonn-L.[and])“ im Bereich der „Kleinen weltlichen Herrschaft Villip“ eine Gemarkungsgröße von 350 Hektar genannt, katholischer Pfarrort ist Villip im Dekanat Ahr der Diözese Köln (Fabricius 1898, S. 497, Nr. 24).

Auf den zwischen 1801 und 1828 erarbeiteten Karten von Jean Joseph Tranchot umfasst der bebaute Bereich der Siedlung „Bech“ rund 3,7 Hektar , ebenso - nun als „Pesch“ benannt - in der Preußischen Uraufnahme von zwischen 1836 und 1850.

Erst die Preußische Neuaufnahme von 1891 bis 1912, auf der auch die hier eingezeichnete Objektgeometrie beruht, zeigt ein Anwachsen der bebauten Siedlung auf nunmehr knapp 10 Hektar, was sich dann mit kaum Veränderungen auch in den topographischen Karten der TK 1936-1945 erkennen lässt (vgl. Kartenansichten).

Seitdem ist die besiedelte Fläche der Ortschaft um ein Vielfaches angewachsen, vor allem in Richtung Norden (Nachtigallenweg, Huppenberg) und Nordwesten (Auf dem Reeg, Grüner Weg).

Nach der Zughörigkeit der zuvor von den Herren zu Gudenau verwalteten Reichsherrschaft Villip zur Mairie (Bürgermeisterei) Villip während der Zeit der französischen Besetzung (1794-1814/15), gehörte die Ortschaft Pech als eine von zehn Gemeinden zu der 1816 aus der Mairie Villip gebildeten preußischen Bürgermeisterei Villip (ab 1930 Amt Villip) im Landkreis Bonn.

Zum 1. August 1969 erfolgte durch das Gesetz zur kommunalen Neugliederung des Raumes Bonn (das so genannte „Bonn-Gesetz“, vgl. recht.nrw.de) der Zusammenschluss der Gemeinden des Amtes Villip und der Gemeinden Adendorf, Arzdorf und Fritzdorf (zuvor Amt Meckenheim) zur neuen amtsfreien Gemeinde Wachtberg im neu entstandenen Rhein-Sieg-Kreis. Zuvor hatten sich die Einwohnerinnen und Einwohner von Pesch mit deutlicher Mehrheit gegen eine zeitweise erwogene Eingliederung in die seinerzeit noch selbständige Stadt Bad Godesberg ausgesprochen.

Die Einwohnerzahl stieg von 1.099 (1961) über 1.811 (1969), 2.401 (1979) und 2.238 (1989) auf konstante etwa 2.700-2.800 seit den 2000er-Jahren. 2024 werden für Pech 2.647 Einwohnerinnen und Einwohner angeführt.

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2025)

Internet

www.wachtberg.de: Pech (abgerufen 06.11.2025)

de.wikipedia.org: Pech (abgerufen 06.11.2025)

recht.nrw.de: Gesetz zur kommunalen Neugliederung des Raumes Bonn (abgerufen 06.11.2025)