Denkmalbereich „Zons“

Ortskern Dormagen-Zons

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Denkmalpflege, Archäologie

Gemeinde(n): Dormagen

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 07′ 14,93″ N: 6° 51′ 5,45″ O 51,12081°N: 6,85151°O

Koordinate UTM 32.349.640,83 m: 5.665.455,04 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.559.661,83 m: 5.665.431,94 m

-

Ein als "Pfefferbüchse" bezeichneter Wachtturm auf der östlichen Stadtmauer in Dormagen-Zons (2022).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

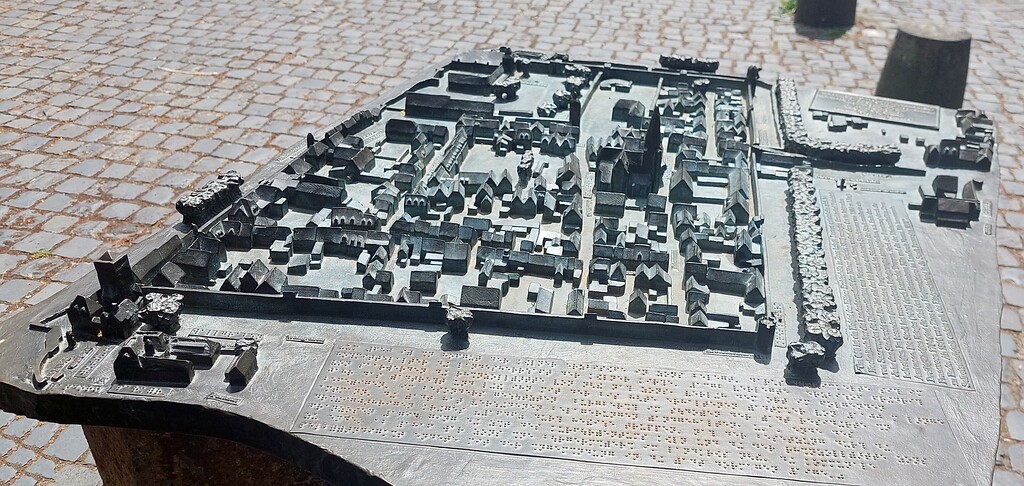

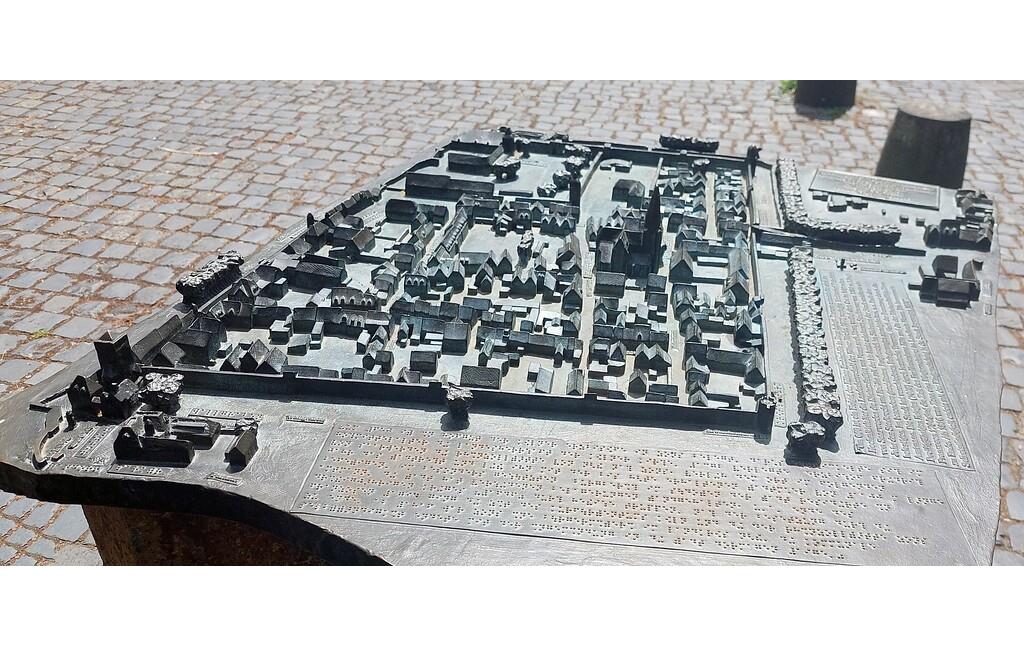

Miniatur der Altstadt Zons (Feste Zons) vor dem Rheintor in Dormagen-Zons (2022).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Blick von der Grünwaldstraße auf den 35 Meter hohen Juddeturm an der innerstädtischen Burgmauer in Dormagen-Zons (2022).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

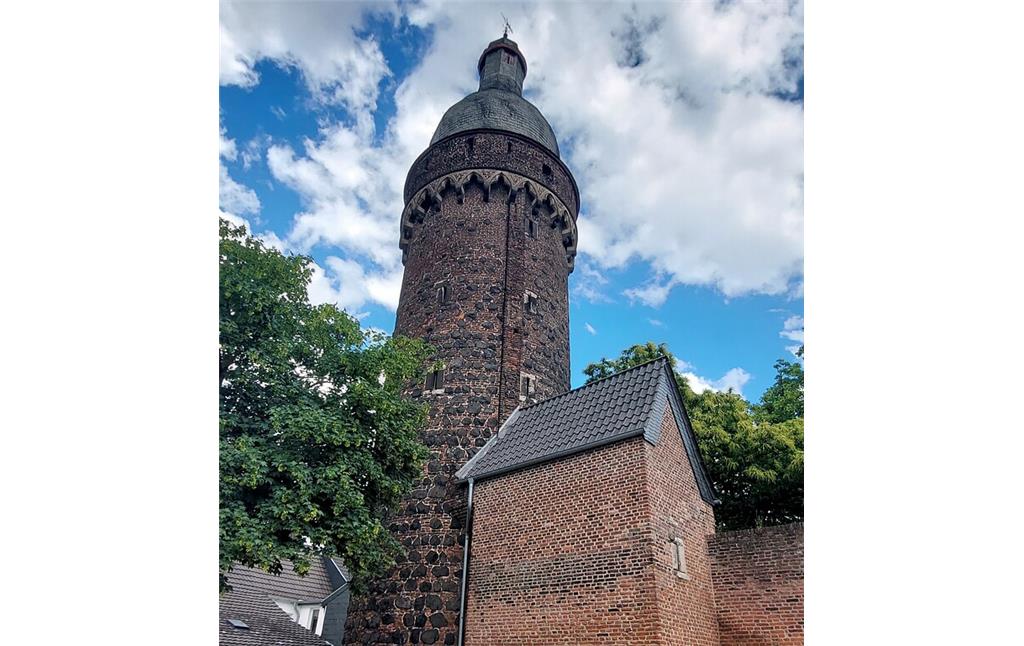

Blick auf den 35 Meter hohen Juddeturm an der innerstädtischen Burgmauer in Dormagen-Zons (2022).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf die oberen Geschosse des Juddeturms an der innerstädtischen Burgmauer in Dormagen-Zons (2022).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Denkmalbereich "Zons" in Dormagen-Zons, rückseitiger Blick auf das Gebäude des Kreismuseums Zons, dahinter der Juddeturm (2022).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Denkmalbereich "Zons" in Dormagen-Zons, Blick auf das Gebäude des Kreismuseums Zons (2022).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Denkmalbereich "Zons" in Dormagen-Zons, Blick über die Schloßstraße auf das Gebäude des Kreismuseums (2022).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Ausschnitt aus der "Karte der politischen und administrativen Eintheilung der heutigen preussischen Rheinprovinz für das Jahr 1789" (Geschichtlicher Atlas der Rheinprovinz von Wilhelm Fabricius, Montage aus Blatt I Kleve-Düsseldorf und Blatt II Elberfeld-Essen, 1894).

- Copyright-Hinweis:

- Fabricius, Wilhelm / gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- Wilhelm Fabricius

- Medientyp:

- Bild

-

Gebäude des Kreisarchivs Zons an der Schloßstraße in Dormagen-Zons (2022).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Denkmalbereich "Zons" in Dormagen-Zons, Blick über die Schloßstraße in Richtung der Gemeindekirche St. Martinus (2022).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Denkmalbereich "Zons" in Dormagen-Zons, Blick von der westlichen Stadtmauer in Richtung der Gemeindekirche St. Martinus (2022).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

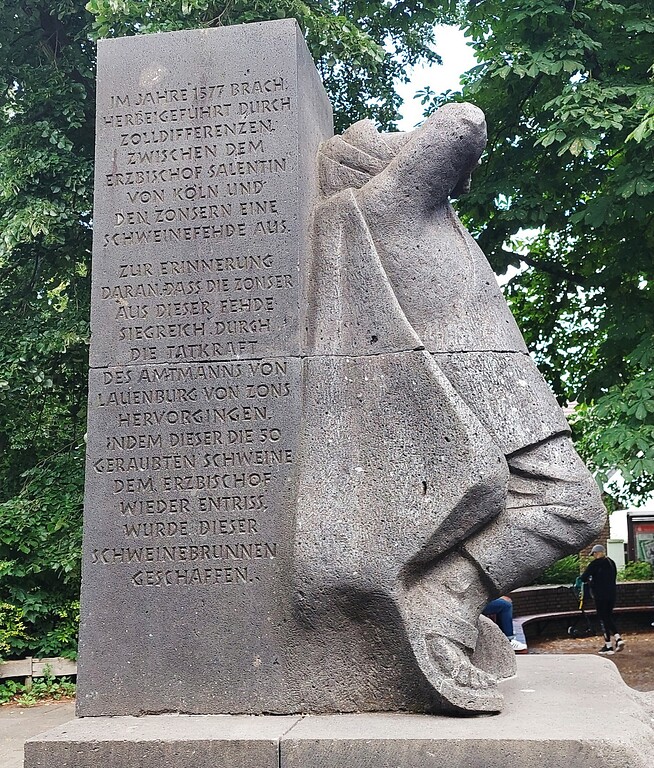

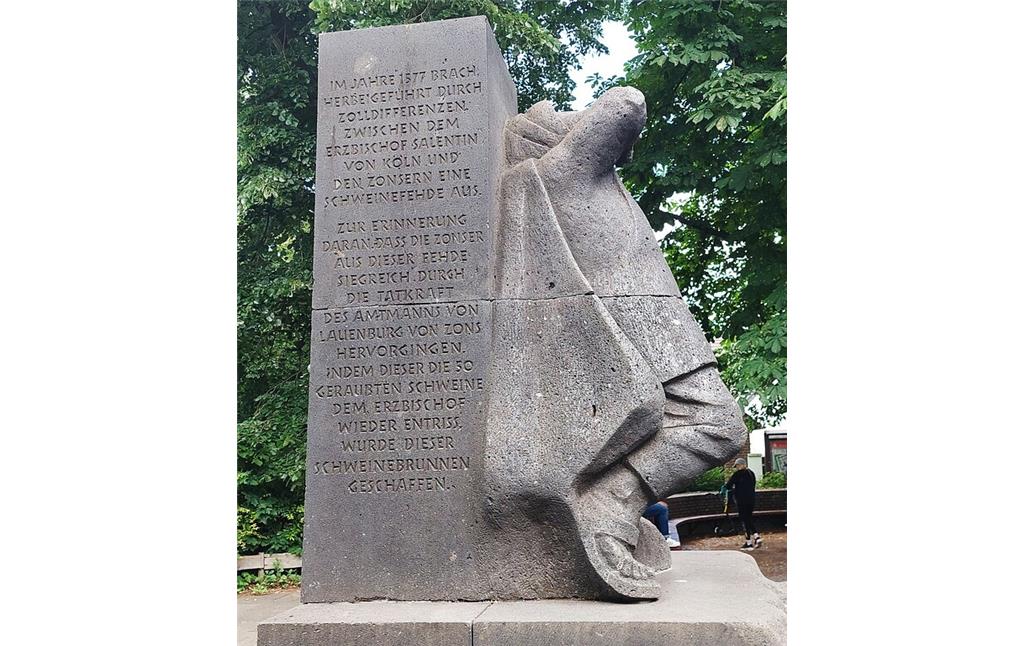

Der Schweinebrunnen in der Schloßstraße in Dormagen-Zons (2022). Die 1959/60 erbaute Brunnenanlage erinnert an die "Zonser Schweinefehde" von 1577.

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Der Schweinebrunnen in der Schloßstraße in Dormagen-Zons (2022), der Text auf der linken Seite der 1959/60 erbauten Brunnenanlage erläutert die "Zonser Schweinefehde" von 1577.

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

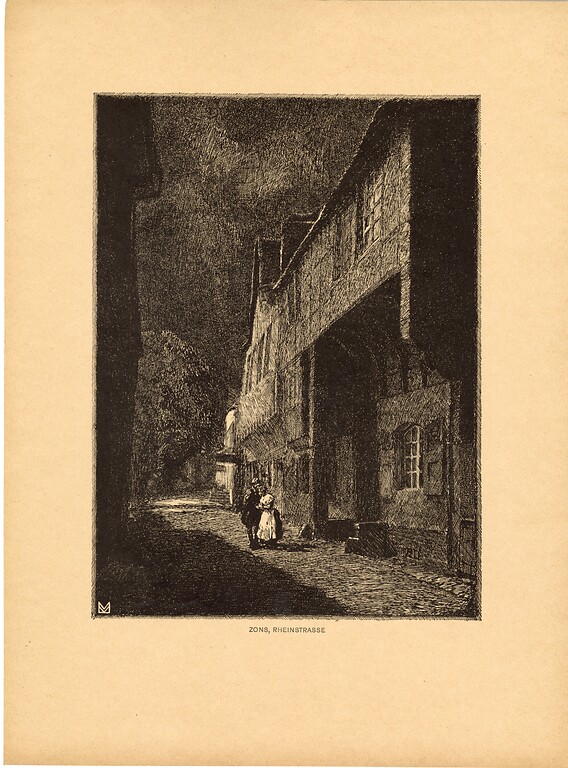

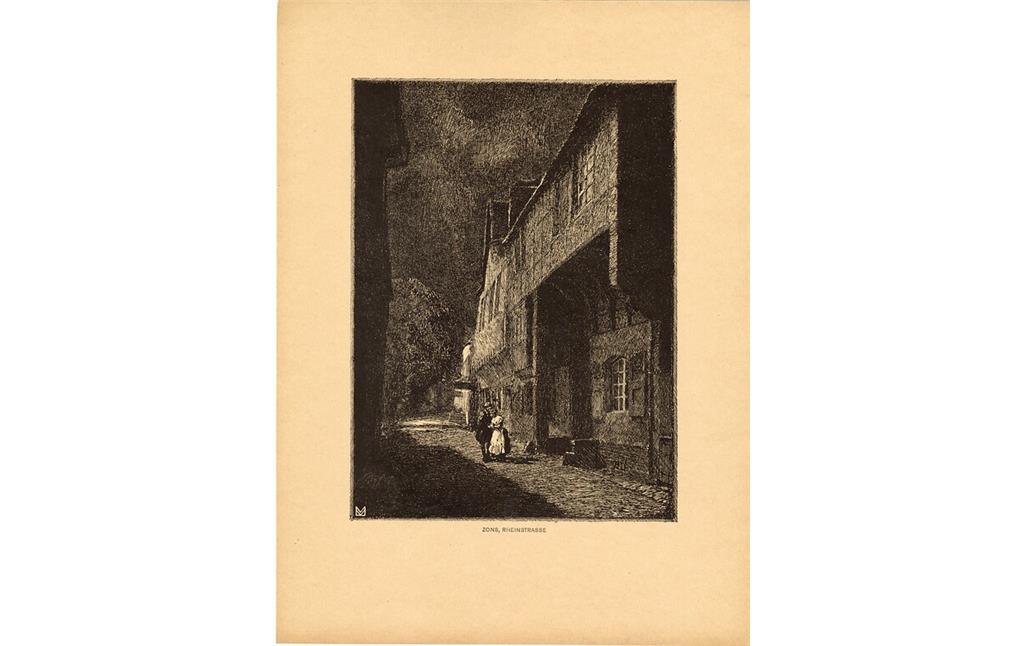

Heimatbilder "Die gute-alte Zeit", Federzeichnungen von Karl Möhler, Text von Augustin Wibbelt erschienen 1921.

- Copyright-Hinweis:

- Karl Möhler / Augustin Wibbelt / Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V.

- Fotograf/Urheber:

- Karl Möhler; Augustin Wibbelt

- Medientyp:

- Bild

Zons liegt linksrheinisch, zwischen Köln und Neuss, 2 Kilometer östlich der Römerstraße von Köln über Dormagen nach Neuss, in der Dormagener Rheinaue auf einer Inselterrasse ca. 38 Meter über NN, heute etwa 500 Meter von Rheinufer entfernt. Die Wegeverbindung in ost-westlicher Richtung quert bei Zons den Rhein.

Der Rhein hat mit seinem mäandrierenden, sich über Jahrhunderte stetig verändernden Flussbett die Aue ausgebildet, geformt und die historische Entwicklung von Zons entscheidend bestimmt. Die beiden ehemals bestehenden Rheinmäander im Süden zwischen Dormagen und Zons und im Nordosten um das heute rechtsrheinische Haus Birgel zwischen Baumberg und Urdenbach haben als Geländekanten bis heute sichtbare Abdrücke hinterlassen.

Geschichte

Aus einer Urkunde aus der Mitte des 11. Jahrhunderts geht hervor, dass Erzbischof Anno II. der aus Polen vertriebenen Königin Richeza neben anderen Gütern den Fronhof zu Zons als erzbischöfliches Tafelgut überließ. 1019/20 schenkte Erzbischof Heribert von Köln Bürgel mit einer Kirche in Zons der Benediktinerabtei in Deutz. Die Vogtei lag in den Händen der Grafen, späteren Herzöge von Jülich. Mitte des 12. Jahrhunderts wird eine Kapelle an der Stelle der heutigen Pfarrkirche, dem Hl. Martin geweiht, genannt. 1251 übertrug Erzbischof Konrad von Hochstaden den Zehnten zu Zons dem Kloster Gnadenthal bei Neuss. Nach Zerstörung 1288 erhob Erzbischof Friedrich von Saarwerden 1373 das Dorf Zons zur Stadt, um die neu errichtete Burg Friedestrom (Vredestrom) im Südosten des Ortes zu schützen und damit den im Jahr zuvor von Neuss nach Zons verlegten erzstiftischen Rheinzoll zu sichern. Den Bürgern der Stadt wurden die Rechte und Freiheiten der Bürger von Brühl verliehen: das Marktrecht und das Recht zur Befestigung mit Mauern, Toren, Türmen, Graben und Festungswerken. So entstand die Stadt mit der Burg als Gründungsanlage nach einem Plan mit rechtwinkligem Straßenraster und konsequent gleichmäßigem Parzellensystem. Gleichzeitig veranlasste der Erzbischof ab 1370 den Neubau einer Pfarrkirche, 1414 vollendet.

Die Stadt wurde im Laufe der folgenden Jahrhunderte von drei verheerenden Bränden heimgesucht, in den Jahren 1464, 1547 und 1620, so dass heute nur noch wenige Reste - ausgenommen Keller und Fundamente - in die Zeit vor 1620 datiert werden können. Nach Aufhebung des Rheinzolls 1767 versank Zons in die Bedeutungslosigkeit einer agrarisch bestimmten Landstadt. 1802/03 erfolgte der Verkauf der Befestigungsanlagen, in dieser Zeit die Nutzung der Burg als Gutshof. 1813 wurde Zons nach zwischenzeitlicher französischer Herrschaft dem Königreich Preußen und damit dem Landkreis Neuß zugeteilt. 1904 erhielt der Ort erneut Stadtrechte. Ab 1906 wurden die Stadtmauern restauriert. Seit den 1960er Jahren ist in der Burg ein Heimatmuseum eingerichtet. Seit 1975 ist Zons Stadtteil von Dormagen im Kreis Neuss, darf jedoch aufgrund der historischen Bedeutung die Bezeichnung „Stadt“ führen.

Charakteristik

Die Stadtanlage erstreckt sich innerhalb der Mauern über eine einem Trapez angenäherte nord-südlich ausgerichtete Rechteckfläche von 250 x 310 Metern und nimmt damit etwa eine Fläche von 7,75 Hektar ein. Vor dem Rheindurchbruch der Rheinschleife bei Dormagen tangierte der Rhein wohl die Siedlungsinsel im Süden. Nach dem Durchbruch bei Dormagen und vor dem Mäanderdurchstich bei Bürgel, der vermutlich zwischen 1368 und 1375 erfolgte, floss der Rhein unmittelbar entlang der Ostseite der Plananlage, parallel zur späteren Stadtmauer.

Die umlaufende Stadtbefestigung aus der Zeit ab 1373, restauriert 1906/ 08, ist nahezu vollständig einschließlich der Wachthäuschen und der Ecktürme erhalten: Im Südosten liegt an der Umgrenzungsmauer die Burg mit dem vorgelagerten Zwinger, dessen Ostecke durch einen als Eisbrecher dienenden Halbturm betont wird; der Stadtmauerturm der Südwestecke ist als Mühlenturm ausgebildet und weist auf die Nutzung als Stadtmühle; die nordwestliche Ecke ist durch den Krötschenturm markiert und im Nordosten steht der quadratische sechsgeschossige Rheinturm, der von 1388 bis 1769 als Zollturm diente. Ihm nach Norden vorgelagert ist das Rheintor. Nord-, Süd- und Westseite der Stadtanlage sind durch ein ehemals doppeltes Grabensystem gesichert. Heute ist der Grabenbereich im Geländeprofil erhalten. Der tiefer gelegene Freibereich vor der Ostmauer deutet auf das frühere Flussbett. Innerhalb des Stadtrechtecks bildet die Burganlage im Südosten an der Stadtmauer eine fast quadratische eigene Festung mit Mauern zur Stadt hin und dem so genannten Juddeturm in der Nordwestecke.

Die Grundstruktur der rechteckigen Stadtanlage mit den flächenhaften Schwerpunkten der Burganlage mit vorgelagertem Marktplatz und der Kirche mit dem ehemaligen Kirchhof ist in die gerasterte Wege- und Parzellenstruktur nach einem 10 Meter - Maßsystem eingepasst. Die beiden Hauptstraßen, die über Tore aus der Stadt herausführen - Rheinstraße/Rheintor, Schloßstraße/ehemaliges Feldtor - kreuzen sich im rechten Winkel vor Burg Fredestrom im Südosten der Stadt. Der Kreuzungspunkt ist zum Marktplatz erweitert. Die übrigen drei ostwestlichen und die vier / fünf nordsüdlich gerichteten Straßen und Straßenabschnitte verlaufen parallel zu den beiden Hauptstraßen und bilden eine Blockstruktur mit geschlossener Randbebauung und Garten-/ Hofflächen im Blockinneren. Der Kirchhof um den Kirchenbaukörper in zweiter Reihe zur Schlossstraße stellt neben dem Marktplatz einen weiteren konzipierten Freibereich mit stadtgeschichtlicher Bedeutung dar; die Freifläche am Juddeturm erinnert an das ehemals hier bestehende Franziskanerkloster.

Durch die Umfassungsmauern ist das innere Stadtgebiet klar begrenzt. Durch die Burganlage mit dem Juddeturm und den Kirchenbaukörper werden durch flächenhafte Ausdehnung und Baukörpervolumen in dem übrigen gleichmäßig kleinteiligen Gefüge städtebauliche Schwerpunkte gesetzt. Die Straßenräume werden beidseitig aus geschlossenen Reihen überwiegend zweigeschossiger verputzter und unverputzter trauf- und giebelständiger Backsteinwohnhäuser gebildet. Durch den gekrümmten Verlauf der Baufluchten, die verspringenden Traufkanten, den Wechsel von steinsichtigen und verputzten/geschlämmten Fassaden, von Giebeln und Dachflächen ergibt sich zusammen mit der Straßenoberfläche ein rhythmisch gegliederter Straßenraum. Die Abwicklungen der Straßenfronten spiegeln die Vielfalt der Baukörper, die dennoch in der Baukörpergestaltung klaren Regeln unterliegen: hinsichtlich Firsthöhen, Zweigeschossigkeit, Gebäudeproportionen, Fensterformaten, Dachneigung, Materialien und Fassadenausbildung als glatte Lochfassaden ohne vorkragende und zurückspringende Elemente.

Der Denkmalbereich

Die Stadtstruktur von Zons spiegelt heute noch sehr anschaulich die rein zweckmäßig gebundene, durch fortifikatorische Interessen begründete Plananlage des 14. Jahrhunderts wider, die sich mit dieser präzisen Vorgabe bis in die heutige Zeit ohne Bruch kontinuierlich entwickelt hat. So war die Stadt nie ausgesprochener Handels- und Marktplatz, Zons wurde nie repräsentativer Residenzort und keine frühneuzeitliche Festungsstadt, auch kein sich dem Rhein hin mit einer Schauseite öffnender Ausflugsort. Die Stadt hat bis heute ihre mit der Gründung verliehene Identität bewahrt, die es zu erhalten gilt. Der Denkmalbereich schützt sowohl das innere Ortsbild aus Grundriss, aufgehender Substanz, Freiflächen/Plätzen und Blickbezügen als auch das nach außen wirkende Bild, das im Schutz von Silhouette/Stadtansichten, umliegenden Freiflächen und Blickbezügen definiert werden kann.

Die Satzung ist seit Anfang 2014 rechtskräftig.

(Elke Janßen-Schnabel, LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, aus: Pufke (Hrsg.) 2016)

Bodendenkmal

Die Altstadt von Zons innerhalb des historischen Wehrgrabens ist eingetragenes Bodendenkmal (Stadt Dormagen Nr- B 11; LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland Nr- NE 053b).

Literatur

- Clemen, Paul (Hrsg.) (1895)

- Die Kunstdenkmäler des Kreises Neuss. (Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, Band 3.3.) S. 111-123, Düsseldorf.

- Hansmann, Aenne (1990)

- Zons. (Rheinischer Städteatlas, Lieferung IV, Nr. 25.) Köln.

- Hansmann, Aenne (1973)

- Geschichte von Stadt und Amt Zons. Düsseldorf.

- Kisky, Hans / Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. (Hrsg.) (1962)

- Zons. (Rheinische Kunststätten, Heft 111.) Neuss.

- Kobbe, Bernd O. (1972)

- Kurkölnische Stadtgründungen im 13. und 14. Jahrhundert. Untersuchung der Planmässigkeit des Gründungsvorganges. Aachen.

- Pufke, Andrea (Hrsg.) (2016)

- Denkmalbereiche im Rheinland. (Arbeitsheft der rheinischen Denkmalpflege 83.) S. 98-101, Petersberg.

Denkmalbereich „Zons“

- Schlagwörter

- Ort

- 41541 Dormagen - Zons

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Denkmalbereich gem. § 5 DSchG NW

- Fachsicht(en)

- Denkmalpflege, Archäologie

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Übernahme aus externer Fachdatenbank, Auswertung historischer Schriften, Auswertung historischer Karten, Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Denkmalbereich „Zons“”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/BODEON-34083-13062019-293777 (Abgerufen: 24. Februar 2026)