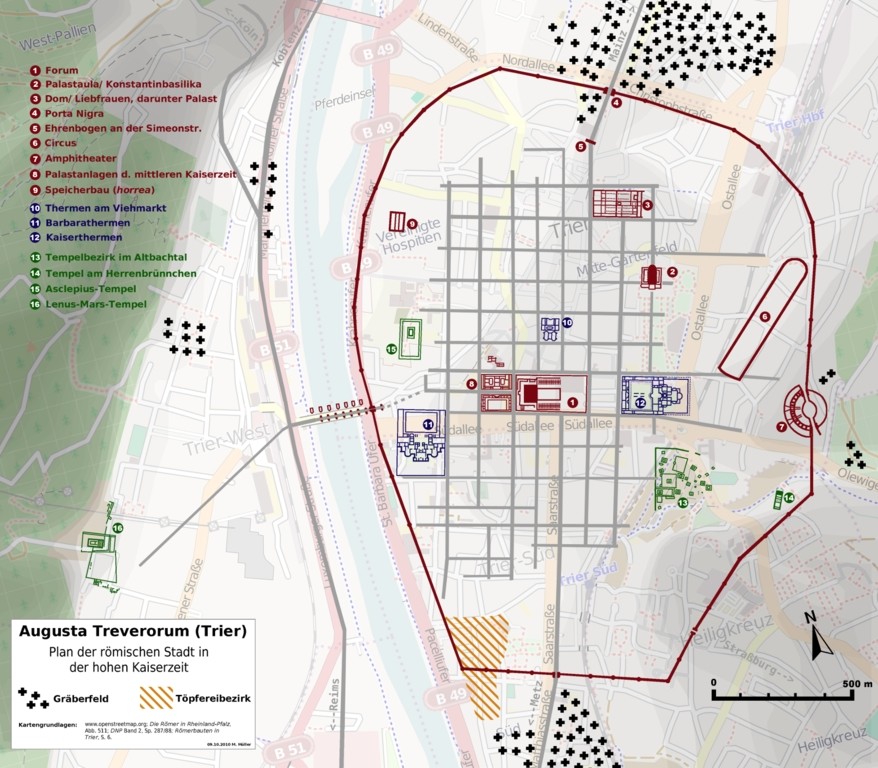

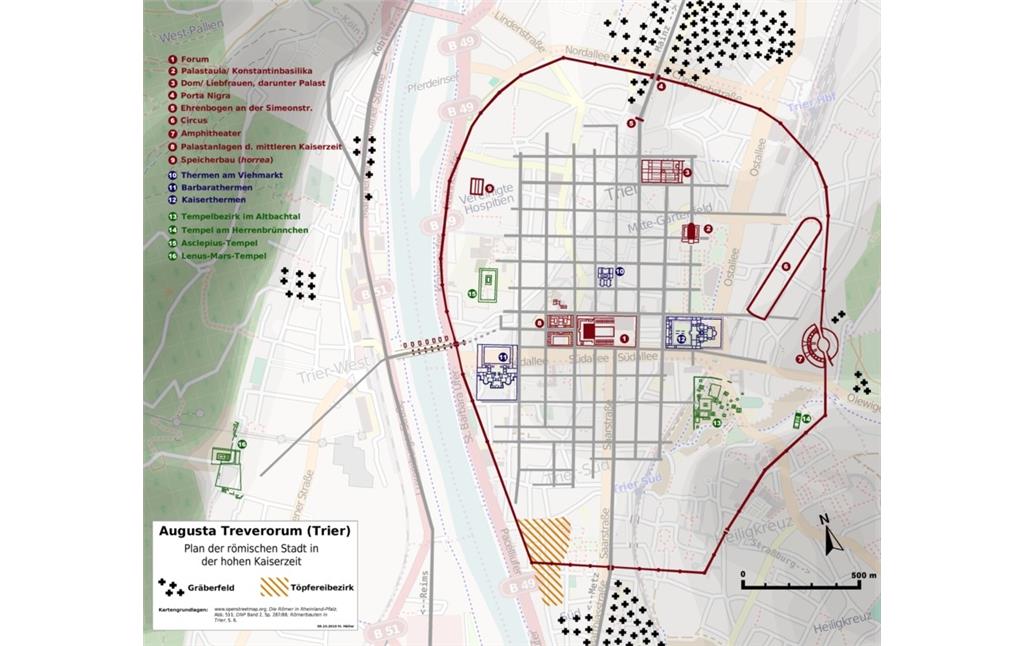

Hervorzuheben ist, dass sogar die Stätten der Unterhaltung, das Amphitheater und der Circus, die sich weit vor der frühen Kernstadt befanden, integriert wurden. Ebenfalls eingebunden wurde der im äußersten Südosten in einem ansteigenden Gelände gelegene Tempel am Herrenbrünnchen mit seinem reichen Quellhorizont. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass zum Zeitpunkt der Anlage des Amphitheaters und des Circus dies schon bedacht worden war.

Weitere Kenngrößen der römischen Stadtbefestigung waren der von 30 Metern zu bewältigende Höhenunterschied, die drei Meter starke und die sechs Meter hohe Mauer und die annähernd 50 Türme. Diese waren jeweils an den Stoßpunkten der Straßen mit der Stadtbefestigung errichtet worden.

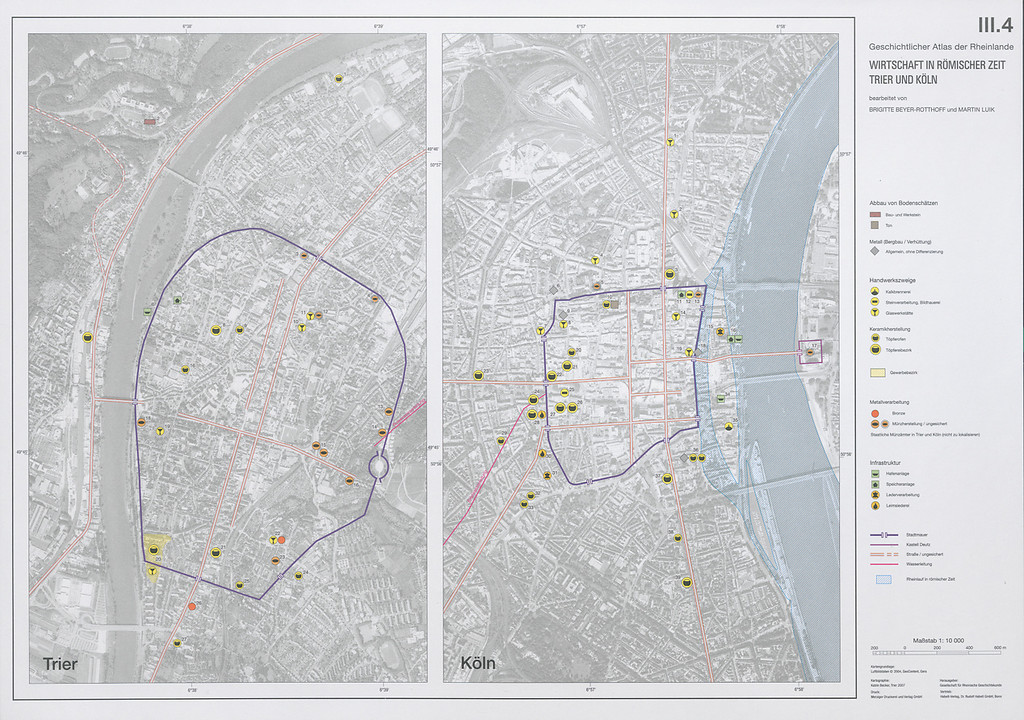

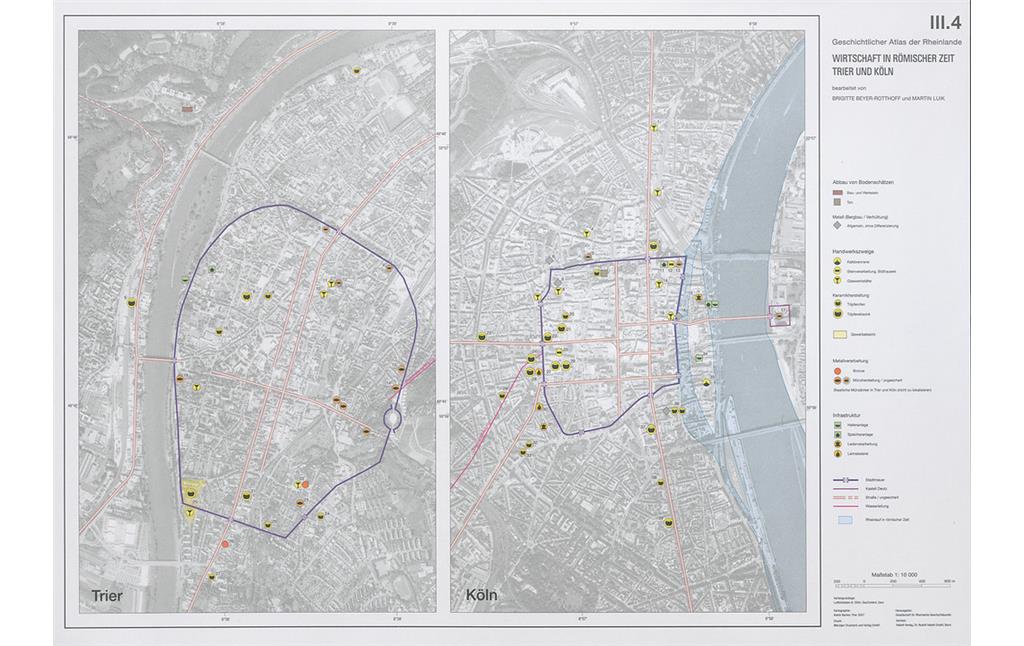

Um die Stellung und den Rang des spätantiken Triers zu verstehen, ist es hilfreich, die beanspruchte Fläche der Stadt von ungefähr 285 Hektar mit der Fläche weiterer römischer Städte dieser Zeit zu vergleichen. Die spätantike Stadt Trier übertraf diese in hohem Maße. Zum Vergleich soll angeführt werden, dass Köln zu dieser Zeit lediglich eine ummauerte Fläche von 97 Hektar aufzuweisen hatte. Heute beträgt die Fläche der kreisfreien Stadt Köln 405,16 Quadratkilometer, ein Vielfaches mehr als zur römischen Zeit und ist somit annähernd viermal so groß wie das heutige Trier. Die Einwohnerzahl Kölns mit über einer Millionen Einwohnern ist sogar fast zehnmal so hoch wie im Trier des 21. Jahrhunderts.

In Trier kam es zu Erweiterungen in alle Himmelsrichtungen. Dabei wurde sogar vor Aufschüttungen im Westen an der Mosel nicht zurückgeschreckt, um dort die Stadt auch näher an den Fluss anbinden zu können. Deshalb wurde im Westen die Stadt bis an das heutige Moselufer mit den aktuellen Straßen Pacelliufer, Sankt Barbara-Ufer, Johanniterufer, Krahnenufer und Katharinenufer ausgedehnt; im Süden bis zur heutigen West-Ost verlaufenden Töpferstraße, wobei es sogar zur Einbindung eines frührömischen Gräberfeldes in das Stadtgebiet kam. Im Osten musste das Altbachareal, das Amphitheater, der Circus und der Tempel am Herrenbrünnchen integriert werden. Daher verlief die Mauer von der Töpferstraße in einem nordöstlich abknickenden Winkel auf den Tempel am Herrenbrünnchen, von dort geradlinig gen Norden auf das Amphitheater und von dort in einem nordwestlich verlaufenden Bogen auf die heutige Kreuzung der Nordallee mit der Ostallee beim später errichteten Balduinbrunnen zu. Dabei orientierte sich die römische Stadtmauer nördlich des Amphitheaters am Verlauf der heutigen Bergstraße.

Im Norden verlief die Mauer vom Balduinbrunnen in westliche Richtung auf die Porta Nigra zu, um von dort dann weiter über die Franz-Ludwig-Straße und den Schießgraben auf das Moselufer zu stoßen. In der heutigen Zeit ist diese nördliche Begrenzung der römischen Stadt durch einen durchgehenden Grünstreifen gekennzeichnet. Im nördlichen Bereich wurde ebenfalls wie im Süden ein weiteres Gräberfeld angeschnitten und zum Teil in den spätrömischen Stadtbering integriert.

Des Weiteren kam es noch auf der heutigen Bahntrasse im Osten der Stadt, ganz in der Nähe des Circus, zu Funden von frührömischen Gräbern, wodurch wiederum deutlich wird, dass sich diese Bereiche während der ersten Ausbreitungsphase des römischen Triers noch außerhalb der Wohnbebauung befanden.

Heute befindet sich noch ein sehenswertes, gut erhaltenes und frei gelegtes Stück der Stadtbefestigung im Schießgraben bei der Langstraße im Nordwesten von Trier.

(Christoph Jürgens, Universität Koblenz-Landau, 2014)

Internet

zentrum-der-antike.de: Trier - Zentrum der Antike (abgerufen 25.08.2017)