Historischer Ortskern Kalterherberg

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Monschau

Kreis(e): Städteregion Aachen

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 31′ 15,93″ N: 6° 13′ 13,51″ O 50,52109°N: 6,22042°O

Koordinate UTM 32.302.971,80 m: 5.600.260,80 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.515.675,90 m: 5.598.394,49 m

-

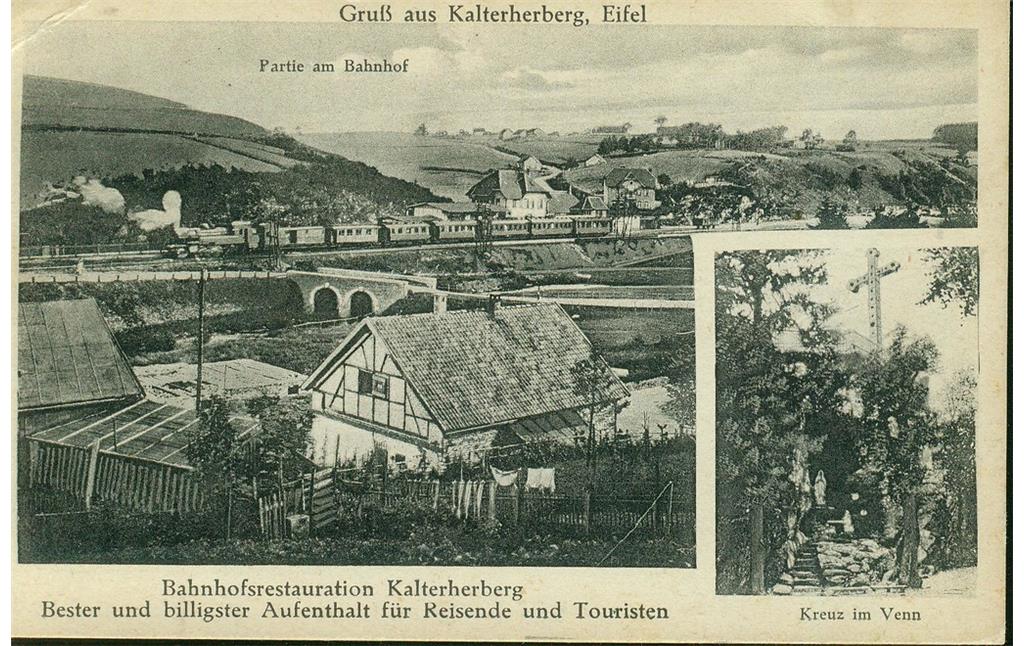

Postkarte mit touristischer Werbung aus Kalterherberg, um 1900

- Fotograf/Urheber:

- Unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Katholische Kirche St. Lambertus in Kalterherberg (2021)

- Copyright-Hinweis:

- Herden, Lennert / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Lennert Herden

- Medientyp:

- Bild

-

Die ehemalige Reichsstraße, heute Alte Straße in Kalterherberg. Dieser Abschnitt dient heute nur noch als Zufahrt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb (im Hintergrund)

- Copyright-Hinweis:

- Harzheim, Gabriele; LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege

- Fotograf/Urheber:

- Harzheim, Gabriele

- Medientyp:

- Bild

-

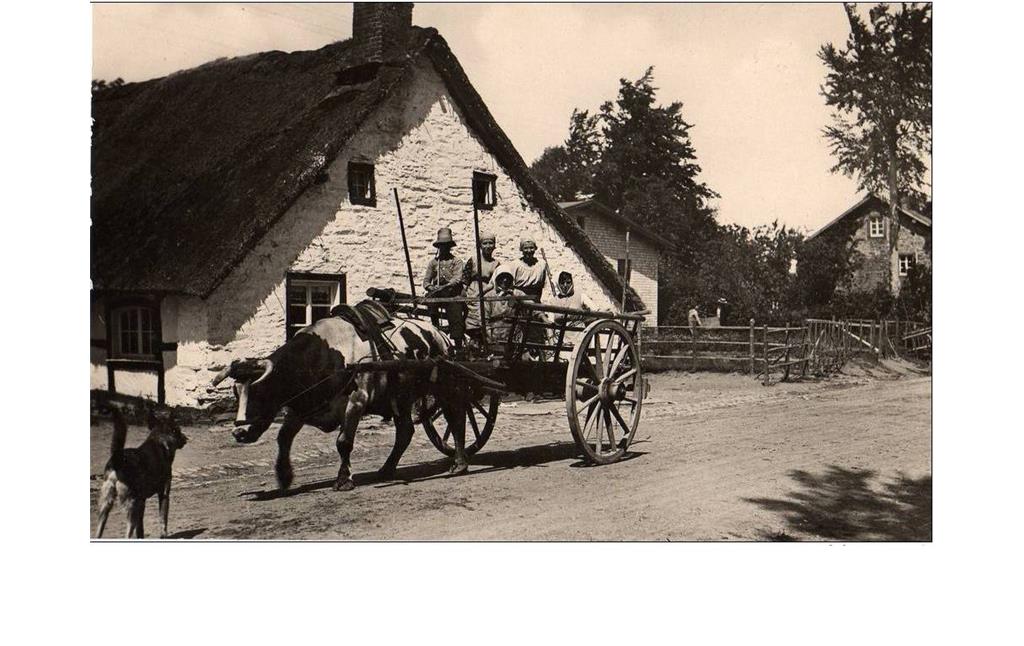

Reichsstraße 399 in der Ortslage Kalterherberg um 1900.

- Copyright-Hinweis:

- Stein, Bernhard

- Medientyp:

- Bild

-

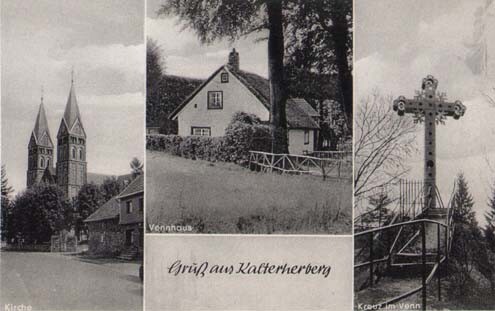

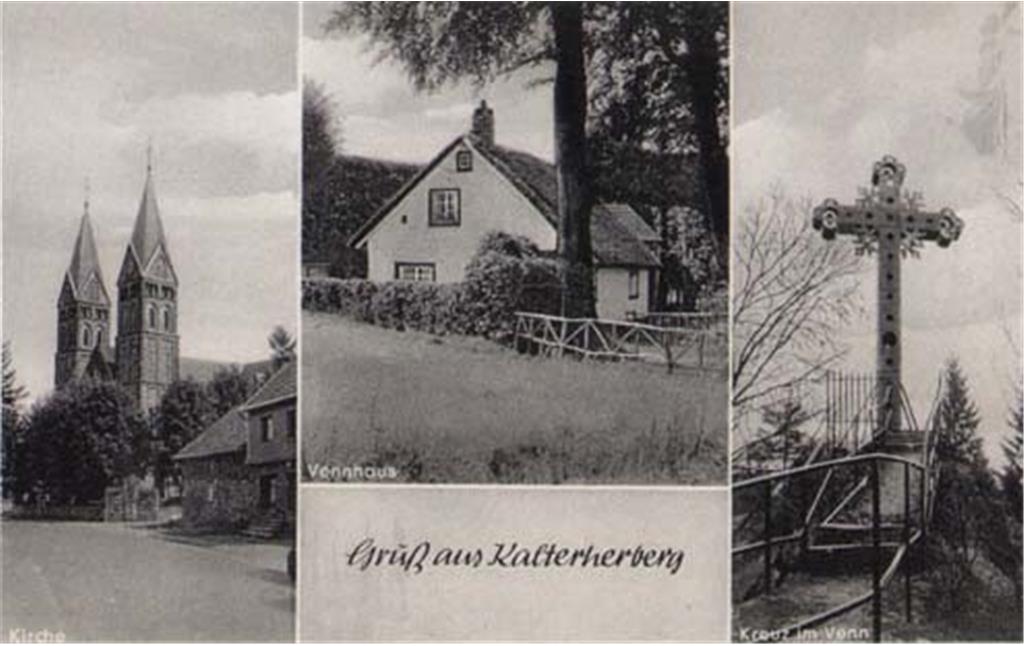

Postkarte "Gruß aus Kalterherberg" (vor 1959)

- Copyright-Hinweis:

- Ansichtskartenverlag W. Pelzer Köln-Düren

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf den westlichen Ortsrand von Kalterherberg (2023)

- Copyright-Hinweis:

- Marius Röhr / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Marius Röhr

- Medientyp:

- Bild

-

Historische Freiflächen am Ortsrand von Kalterherberg (2023)

- Copyright-Hinweis:

- Marius Röhr / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Marius Röhr

- Medientyp:

- Bild

Die Ortsnamensherkunft wird auch damit erklärt, dass es sich um eine unwirtliche Herberge gehandelt habe, die bewusst in Verruf gebracht wurde. Denn die Nonnen vom Kloster Reichenstein, das traditionell auch über ein Weinhaus verfügte, sollen die „profane Konkurrenz“ vor ihren Toren nicht gutgeheißen haben. Sie bezeichneten das Haus daher als „Kalte Herberge“.

Von der Herberge zum Dorf

Ausgehend von diesem einzelnen Haus entstand ab Ende des 13. Jahrhunderts durch Rodung und gesteuert aus Monschau allmählich ein Straßendorf, das sich Mitte des 19. Jahrhunderts auf eine Länge von gut 4,5 km erstreckte. Entsprechend weit waren die innerdörflichen Wege (Lauscher 2017, S. 25). Das Dorf entwickelte sich im sogenannten „Waldgeleit“, wie das Gebiet außerhalb des älteren Siedlungskerns Monschaus (Feldgeleit) genannt wurde. Einzelne Höfe Kalterherbergs dienten der wirtschaftlichen Ergänzung Monschaus bzw. der Monschauer Burg (Ruine der Höhenburg Haller) (www.gv-mon.de).

Eine erste kleine Kapelle entstand vor 1550. 1663 wurde sie durch den Vorgängerbau der 1901 fertiggestellten Kirche St. Lambertus (Eifeldom) ersetzt. Die Pfarrerhebung erfolgte 1804, was Hinweise auf eine bis zu diesem Zeitpunkt erreichte beachtliche Bevölkerungszahl zulässt. In deren Folge wurde 1832 ein zweites Schulgebäude (heutiges Pfarrheim) notwendig und in den 1840er Jahren unterrichteten schon zwei Lehrkräfte insgesamt 300 Kinder (Lauscher 2008; S. 36).

Die 1845 in der damaligen Rheinprovinz eingeführte Schulpflicht traf in Kalterherberg auf erheblichen Widerstand. Denn infolge der großen Armut der Bevölkerung war die Kinderarbeit überlebensnotwendig. Viele Einwohner des Dorfes arbeiteten im Verlagswesen für die Monschauer Textilfabrikanten, und wenn die Kinder nicht das Garnspulen oder das Spinnen übernahmen, wurden sie zum Viehhüten geschickt (Lauscher 2008; S. 37).

Die an Kalterherberg angrenzenden Randbereiche des Hohen Venns (z.B. Plattevenn bei Mützenich) waren jahrhundertelange wichtige landwirtschaftliche Ergänzungsräume. Das Venn war Viehweide und hier wurde Heide als Einstreu für den Stall gewonnen („Heidemachen“), denn das Hafer- und Roggenstroh der Ackerflächen war dafür zu kostbar. Es musste verfüttert werden. Nach dem Ausmisten wurde die Heidestreu als wenn auch sehr schlechter Dünger auf dem Feld ausgebracht. Der Venntorf wurde ab dem 17. Jahrhundert als Brenn- und Heizstoff gewonnen.

Erst die 1885 eröffnete Vennbahn brachte Kalterherberg einen verbesserten Verkehrsanschluss und damit auch bescheidene Möglichkeiten der Arbeitsmigration in den industrialisierten Aachener Raum.

Die landwirtschaftliche Nutzung erfolgte subsistenzwirtschaftlich. Sie berücksichtigte die klimatische Ungunst (kurze Vegetationsperiode, hohe Niederschläge) und Staunässe der lehmigen Böden. Daher spielte der andernorts im 19. Jahrhundert verbreitete Flachsanbau kaum eine Rolle. Stattdessen war das Grünland verbreitet, wobei bis vor ca. 1960 stets ein Teil der Flächen ackerbaulich genutzt wurde (Kartoffel, Getreide). Das vorherrschende System war somit die Feld-Gras-Wirtschaft, also der rhythmische Wechsel zwischen ackerbaulicher Nutzung und Grünlandnutzung, wobei letztere durch eine Selbstberasung herbeigeführt wurde und daher sehr unwirtschaftlich war. Agrarreformen, wie z.B. das Einsäen spezieller Grünlandmischungen, wurden von der sehr traditionell und fortschrittsfeindlich eingestellten Bevölkerung lange Zeit abgelehnt (Lauscher 2008, S. 40f., 104). Dies betraf auch Versuche zur Vennkultivierung, die es bereits Anfang des 19. Jahrhunderts gegeben hatte, die sich aber erst gegen Ende des Jahrhunderts allmählich durchsetzen ließen.

Kalterherberg heute

Heute zeigt sich Kalterherberg als Streusiedlungsgebiet mit einem Wechsel zwischen Grünland und einem gegenüber früher deutlich erhöhten Waldbestand. Orts- und flurprägend sind weiterhin die traditionellen Windschutzhecken mit ihren charakteristischen Durchwachsern.

Das Dorf selbst ist im Zuge der jüngeren Suburbanisierung weitergewachsen, jedoch überwiegend entlang der Hauptstraße, so dass sein Ursprung als locker bebautes Straßendorf erkennbar geblieben ist. Auch das historische Ortsbild mit Häusern des sogenannten Venntyps mit tief heruntergezogenen, reetgedeckten Dächern und den charakteristischen, meterhohen Windschutzhecken aus Buchen hat sich gut erhalten.

Kulturhistorische Bedeutung

Kalterherberg ist eine charakteristische, regionaltypische Siedlung des Monschauer Heckenlandes. Die Erhaltung der Ortsstruktur und des Ortsbildes (Gehöfte des Venntyps, Haushecken, innerörtliche Freiflächen), insbesondere im Bereich des historischen Ortskerns um die Kirche St. Lambertus, gewährleisten eine gute Ablesbarkeit der historischen Gegebenheiten. Der historische Zeugniswert ist hoch.

Hinweis

Das Objekt „Kalterherberg“ ist wertgebendes Merkmal des historischen Kulturlandschaftsbereichs Heckenlandschaft um Kalterherberg (Kulturlandschaftsbereich Regionalplan Köln 216).

(Martina Gelhar, LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege, 2023)

Internet

www.gv-mon.de: Geschichtsverein Monschau: Kalterherberg (abgerufen: 01.09.2023)

Literatur

- Groten, Manfred; Johanek, Peter; Reininghaus, Wilfried; Wensky, Margret / Landschaftsverband Rheinland; Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hrsg.) (2006)

- Handbuch der Historischen Stätten Nordrhein-Westfalen. (3. völlig neu bearbeitete Auflage). (HbHistSt NRW, Kröners Taschenausgabe, Band 273.) Stuttgart.

- Lauscher, Hans Gerd (2017)

- Zur frühen Geschichte von Ruitzhof. Historisches und Volkskundliches. In: Das Monschauer Land 46, S. 22-34. o. O.

- Lauscher, Hans Gerd (2008)

- Der Gutshof Reichenstein. Arbeiten und Wirtschaften in der Mitte des 19. Jahrhunderts. (Heimatblätter des Kreises Aachen, 62. Jahrgang.) Aachen.

Historischer Ortskern Kalterherberg

- Schlagwörter

- Ort

- 52156 Monschau - Kalterherberg / Deutschland

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Karten, Geländebegehung/-kartierung

- Historischer Zeitraum

- Beginn vor 1334

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- Martina Gelhar (2023): „Historischer Ortskern Kalterherberg”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-345743 (Abgerufen: 12. Februar 2026)