Das Hohe Venn ist ein außergewöhnlicher Naturraum am Nordrand von Eifel und Ardennen. Seine Landschaft zieht viele Menschen aus dem Dreiländereck Belgien-Niederlande-Deutschland an, die das Gebiet zur Erholung aufsuchen. Seine Faszination geht von den weiten, offenen Flächen der Hochebene mit seinen Mooren und Heiden aus.

Die Moorlandschaft verdanken wir den besonderen natürlichen Voraussetzungen. Der Vennsattel ist die erste höhere Erhebung, die die vom Atlantik heranwehenden feuchten Luftmassen überwinden müssen. Das gelingt nur, wenn sie sich beim Aufstieg ausregnen. So fallen jährlich bis zu ca. 1.400 Liter Regen je Quadratmeter zu Boden – das sind einige hundert Liter mehr als in den umgebenden Orten wie z.B. Eupen, Aachen, Heimbach oder Schleiden. Das flache Relief der Hochebene verhindert den raschen Wasserabfluss und tonige fossile Böden im Untergrund hemmen das zügige Versickern des Niederschlages. Niedrige Lufttemperaturen von 6,1 Grad Celsius im Jahresmittel sorgen für reichlich Schnee und hemmen die Verdunstung. Unter diesen Bedingungen entwickelten sich nach den letzten Eiszeiten über viele Jahrtausende Hochmoore, Niedermoore und Moorwälder.

Wirtschaften am Venn

Eine Besiedelung des Hohen Venn war in früheren Zeiten ausgeschlossen. Nur auf dem trockeneren und günstiger zu bewirtschaftenden Untergrund am Vennrand wurden Siedlungen gegründet. Dabei bot die Nähe zum Venn einige Vorteile. Das Vieh, welches überlebenswichtig als Lieferant von Wolle und Milch, als Last- und Arbeitstier war, brauchte sowohl im Sommer als auch im Winter ausreichend Grünfutter bzw. Heu und Streu. Ackerbau, der essentieller Bestandteil der täglichen Arbeit war, wurde aufgrund der kurzen Wege ortsnah betrieben. Weide- und Mahdflächen suchte man fernab der Dörfer auf. Die lichten Wälder und Heiden des Hohen Venn abseits der Moore boten sich hier geradezu an, da ein Konflikt mit anderen Nutzungsinteressen kaum bestand. Der generell herrschende wirtschaftliche Mangel bewog die Menschen ferner dazu, auch aus heutiger Sicht ungewöhnliche Ressourcen zu nutzen. Dohmen (1935) erwähnt, dass z.B. auch Heidekraut und Torfmoos als Stalleinstreu aus dem Venn gewonnen wurden. Letztere wären sowohl jungen Kälbchen und ihren Müttern als auch den Ochsen regelrecht gegönnt worden, da Torfmoose weich sind und in erheblichem Maß Feuchtigkeit aufsaugen können. Einen geringen monetären Gewinn warf das Venn über den Verkauf gesammelter Beeren und Narzissen ab, ferner fand eine jagdliche Nutzung statt. Von zentraler Bedeutung war der Torfabbau. Torf war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die wichtigste Brennstoffquelle der Venndörfer. Die erschöpfende Nutzung des Holzvorrates der ehemals großen Buchenwälder (als Brennstoff für die Tuchmacherindustrie und Erzverarbeitung) trieb die Preise von Brennholz in die Höhe und machten den Menschen damals abhängig vom Torf. Das betraf nicht nur den einfachen Bürger sondern auch die ansässige Tuchmacherindustrie in Monschau. „Die Fabrikbesitzer ließen jährlich über 50 Fuhren Torf graben…“ schreibt Stollenwerk (1929). Das Ausmaß der Abhängigkeit verdeutlicht u.a. die vehemente Ablehnung der ersten Pläne einer Urbarmachung des Hohen Venn im Jahr 1810. Pauls (1940) berichtet von der „energischen Abwehr“ der Pläne Pariser Spekulanten durch den Monschauer Bürgermeisters Stoltzen, 22.500 Hektar Vennland in Weide- und Ackerland umzuwandeln. Er kommt zu dem Schluss, dass:

„Diese Venngegenden oder Torfmoore, die zur Heizung eines unfruchtbaren Landes, dessen Ackerbau fast auf dem Nullpunkt steht, beitragen, müssen als eine der hauptsächlichen und sogar unerlässlichen Ursachen des Wohlstandes dieser Gegend angesehen werden, die keine Kohlengruben besitzt, in der das Holz einen Preis, der die Mittel des unvermögenden Teils der Einwohner weit überstiege, kosten würde und in der die gewöhnliche Jahreswitterung feucht und kalt ist.“

Der Ausbau der Infrastruktur in den nachfolgenden Jahrzehnten (wie z.B. die Schaffung einer Eisenbahnverbindung in das Monschauer Land im Jahr 1885) machten Kohle und Brikett als Heizmittel verfügbar und erschwinglich. Der Torfabbau im Venn verlor an Bedeutung. „Heute mutet die Heizungsart der Bewohner des Kantons Montjoie zur napoleonischen Zeit sonderbar an…“ (Pauls 1940). So paradox es klingt, die Abkehr von der Torfnutzung bereitete den Weg für die völlige Zerstörung des Moores. So schreibt Dohmen (1935): „Endlich werden die Umstände klar, die eine Urbarmachung aus wirtschaftlicher Sicht ermöglichte. Der Mensch hat sich der Abhängigkeit entledigt – sieht man von Wasserregulation, ökologischen Ressourcen ab“. Anders ausgedrückt heißt das, da das Venn keine unmittelbare wirtschaftliche Bedeutung mehr hatte konnte man durch die Umwandlung in Landwirtschaftsflächen einen neuen Ertrag bringenden Nutzen finden. Die Bedeutung des Hohen Venn als Wasserspeicher hatte man noch nicht erkannt, die besondere Artenvielfalt der Moore hatte wenig bis keine Bedeutung. Eine wirtschaftliche Nutzung des Hohen Venn hat somit über Jahrhunderte stattgefunden. Sie hat das Landschaftsbild sicherlich beeinträchtigt, die gravierendsten Eingriffe fanden jedoch erst in der jüngeren Geschichte statt.

Urarmachung des Plattevenns

Der zweite Versuch der landwirtschaftlichen Erschließung des Hohen Venn - Ende des 19. Jahrhunderts - stieß auf weniger Widerstand. Im Jahr 1899 kaufte der Minister des Inneren einen 84,5 Hektar großen Teil des Plattevenn, einen damals wie heute zur Gemeinde Mützenich zugehörigen Abschnitt des Hohen Venn, für 41.000 Mark von der Stadt Monschau an (Denkschrift über die Kultivierung des Plattevenns im Kreise Montjoie, Regierungsbezirk Aachen, 1907). Ziel war es, das Land für die intensive Landwirtschaft nutzbar zu machen. Erste ackerbauliche Versuche im Gebiet fanden bereits 1880 statt. Zunächst legte man 10 Parzellen von jeweils 0,5 Hektar Größe an. Dazu war eine Entwässerung über 60 Zentimeter tiefe und 90 Zentimeter breite Gräben notwendig. Auf den Grabenaushub wurden zweireihig Fichten als Windschutz gepflanzt. Als Anbaumethoden stellte man das ortsübliche Schiffeln der Pflugwirtschaft gegenüber. Das Ergebnis zeigte, dass man bei sachgemäßer Bodenbearbeitung – Schiffeln erbrachte keinen Vorteil - und dem Einsatz von Kalk und Kunstdünger einen gewinnbringenden Ertrag durch die Vennkultivierung ermöglichen kann. Nach einer Ausweitung des Versuchsfeldes um weitere 5 Hektar und erneuten Anbauversuchen mit unterschiedlichen Kulturen in den Folgejahren wurde konstatiert, dass der Anbau von Winterfrucht und Kartoffeln nicht lohnt, die Kultur von Klee und Gras jedoch günstig sei. Eine Erkenntnis, die sich heute noch in der überwiegenden Grünlandnutzung des Monschauer Landes widerspiegelt.

Die Versuche bildeten die Grundlage für den oben genannten Flächenankauf mit der Absicht, „Kolonisten“ auf dem Venn anzusiedeln und „den wirtschaftlich zurückgebliebenen Teilen der Rheinprovinz“ die „Wohltaten“ der Landeskulturarbeiten zugutekommen zu lassen. So begannen am 7.5.1900 diese Kulturarbeiten unter dem Einsatz von 45 Strafgefangenen, die für die Dauer ihres Arbeitseinsatzes in einem später den Kolonisten verkauften Gebäude im Plattevenn untergebracht worden waren. Die eingeworbene Fläche wurde in sechs Kolonate einer Größe von 11-14 Hektar eingeteilt. Jedes Kolonat bestand aus einem Kolonatsgebäude, welches 4 Stuben, eine Küche, eine Milch- und Räucherkammer, einen geräumigen Stall für 12 Stück Großvieh, 8-10 Stück Jungvieh und 6-10 Schweine sowie eine Scheune umfasste. Die zugehörigen, landwirtschaftlich nutzbaren Flächen hatten eine Größe von 1-2 ha.

Das erste Kolonat wurde am 1.9.1904, zwei weitere am 1.4.1907 verpachtet. Dabei betrugen die Kosten für das Gebäude im Durchschnitt 8.000 Mark, die Pacht von 1 Morgen Land 10 Mark bei einer Pachtdauer von 9-12 Jahren. Der Pächter verpflichtete sich außerdem das Land unter Einhaltung gewisser Auflagen zu bewirtschaften. Der Staat betrachtete die Kultivierungsarbeiten im Hohen Venn als wirtschaftlichen Erfolg. Die angesiedelten Bauern konnten gewinnbringend wirtschaften, die neu eingeführten landwirtschaftlichen Methoden wurden von anderen Landwirten übernommen und der Pachtzins brachte Geld in die Haushaltkasse. Daher setzte man das Vorhaben der Vennkultivierung fort und erwarb bereits Ende 1911 weitere 60 Hektar Land die ebenfalls in Kolonate umgewandelt werden sollten (Montjoier Volksblatt vom 31.12.1911). Bis zum Jahr 1917 wurden im Plattevenn so ca. 140 Hektar Land urbar gemacht (Kreitz, 1956).

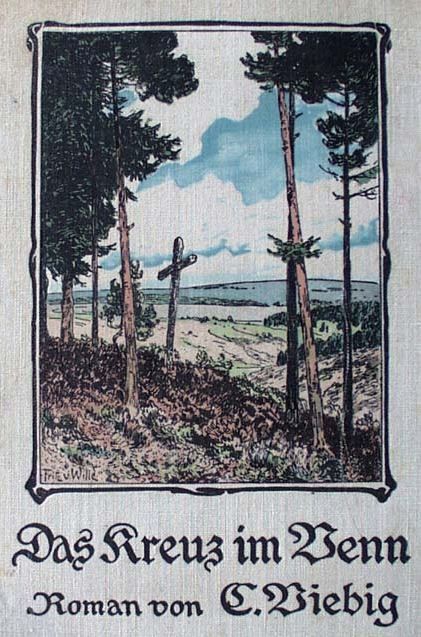

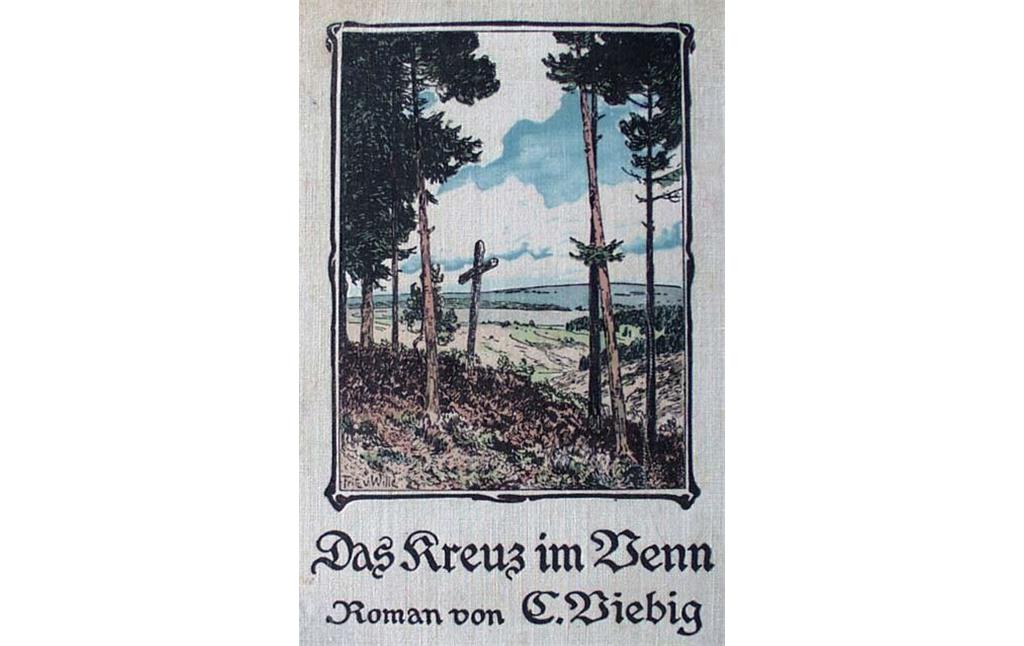

Die Kultivierungstätigkeit am Hohen Venn wurde auch literarisch im Roman „Das Kreuz im Venn“ von Clara Viebig im Jahr 1908 aufgegriffen. Sie vermengt Realität und Fiktion bei der Beschreibung der Strafgefangenen am Moor derart, dass ein späterer Führer der Gefangenen-Abteilung sich bemüßigt sah, in der Presse die Sachverhalte „ins rechte Licht“ zu rücken:

„Wie reich ist doch die Phantasie einer Frauenseele, wenn es sich um das ihr fremde Gebiet eines Gefängnisses handelt! (...) Immerhin gibt er (der Roman) mir zu der Annahme Anlaß, daß ein Bild von der Kulturarbeit und den Gefangenen auf dem Venn, wie es der Wirklichkeit entspricht, vielleicht von allseitigem Interesse sein dürfe“. (Montjoier Volksblatt vom 31.12.1911).

Tatsächlich werden durch diesen Pressebericht weitere Details der Arbeiten am Plattevenn bekannt. Die späteren Kolonatsgebäude waren in der Zeit, in der sie von den Gefangenen genutzt worden sind, mit Arrestzellen und Krankenzimmern ausgestattet. Die Versorgung der Arbeiter ähnelt derjenigen in gewöhnlichen Gefängnissen mit der Ausnahme, dass der anstrengenden Arbeit halber Arbeitszulagen gewährt werden „die in mäßigen Brot-, Schmalz, und Kaffeeportionen bestehen“. Die Seelsorge übernahm der Pfarrer von Mützenich. Die Nähe zur belgischen Grenze verlockte einige Gefangene durchaus zur Flucht. Zahlen erfolgreicher Fluchtversuche werden nicht genannt, scheinen aber vorgekommen zu sein. Es wird berichtet, dass die Strafgefangenen im Allgemeinen gerne schaffen und „Freude an den landwirtschaftlichen Arbeiten empfinden“. Daher nahmen einige die Möglichkeit wahr, den Kolonisten bei der Arbeit gegen Entgelt zur Hand zu gehen. Außerdem hätte sich manch ein entlassener Sträfling durchaus nach der Haft der Landwirtschaft gewidmet.

Landschaftswandel

Bei der Kultivierung von Plattevenn, Hatzevenn oder Hoscheiter Venn entzog man dem Venn seine Grundlage – das Wasser. Der typische Venncharakter mit Heiden und Mooren, Ohrweiden und Moorbirkengebüschen ging durch die Urbarmachung verloren. Auch heute noch entwässern tiefe Gräben den Boden und sorgen für einen raschen Abfluss des Niederschlagswasser. Eine Moorbildung war unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich.

Die ersten komplexeren Entwässerungssysteme wurden schon früher aus forstwirtschaftlichen Gründen angelegt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden auf trockeneren Höhenrücken des Hohen Venn (z.B. Hahnheister, Hoscheit) Fichten angepflanzt, deren Wachstum durch die Anlage von Abzugsgräben verbessert bzw. erst ermöglicht wurde. Die für diese Gegend Deutschlands völlig fremde Baumart schloss weiträumig die Offenlandschaft nicht nur im Venn und veränderte das Landschaftsbild durch die immergrüne dunkle Silhoutte des Fichtenwaldes.

Im Grünland ermöglichte der Einsatz von Düngemitteln und Maschinen eine ertragreiche Weidewirtschaft und die mehrmalige Ernte von Grünfutter. Die an Nährstoffarmut angepasste Vegetation der Heiden unterlag der Konkurrenz der hochproduktiven Grünlandarten. Damit einher ging auch ein Verlust an typischen Tierarten der Moore und Heiden. Unter dem derzeit in Mitteleuropa herrschenden Wohlstand wäre es wohl undenkbar, dass naturschutzfachlich derart einzigartige und wertvolle Lebensräume der Land- und Forstwirtschaft zum Opfer fielen.

Heute sind die Wiesen und Weiden der kultivierten Vennflächen nicht mehr vom Grünland anderer Standorte in der Nordeifel zu unterscheiden. Lediglich die Flurnamen sowie die besonders tiefen Gräben lassen erahnen, auf welchem Gelände man sich befindet. Die sechs Kolonate im Plattevenn existieren noch! Aber auch ihr Erscheinungsbild, das sich über die vergangenen mehr als hundert Jahre durch Ausbau und Renovierung verändert hat, lässt nicht auf ihre Geschichte und den Boden, auf dem sie stehen, schließen.

(Bernhard Theißen, 2013, erstellt für den LVR-Fachbereich Umwelt im Rahmen des Projektes „1914 – Mitten in Europa. Das Rheinland und der Erste Weltkrieg“)

Quelle

Montjoier Volksblatt vom 31.12.1911