Georgsplatz in Köln Altstadt-Süd

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

Gemeinde(n): Köln

Kreis(e): Köln

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 55′ 54,88″ N: 6° 57′ 28,43″ O 50,93191°N: 6,9579°O

Koordinate UTM 32.356.503,03 m: 5.644.239,07 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.567.383,35 m: 5.644.509,20 m

-

Blick über die Grünanlage des Georgsplatzes in Köln-Altstadt/Süd in Richtung der Kaiserin-Augusta-Schule (KAS) (2021).

- Copyright-Hinweis:

- Grünwald, Katharina / Landschaftsverband Rheinland, CC-BY

- Fotograf/Urheber:

- Katharina Grünwald

- Medientyp:

- Bild

-

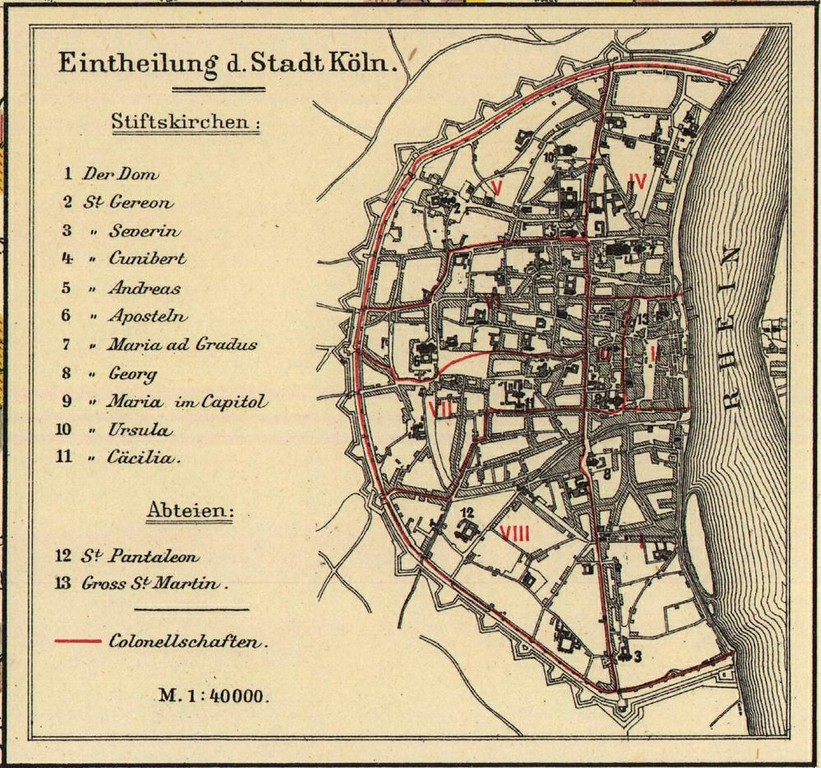

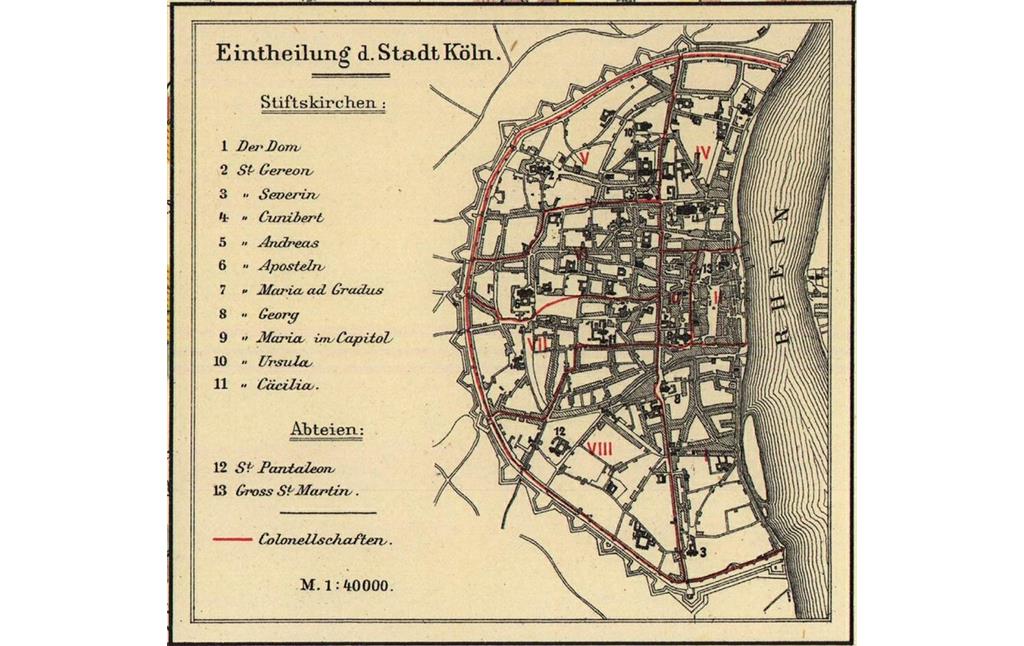

Stiftskirchen und Abteien in Köln auf der Karte "Eintheilung der der heutigen preussischen Rheinprovinz für das Jahr 1789" (1894).

- Copyright-Hinweis:

- Fabricius, Wilhelm / gemeinfrei

- Medientyp:

- Bild

-

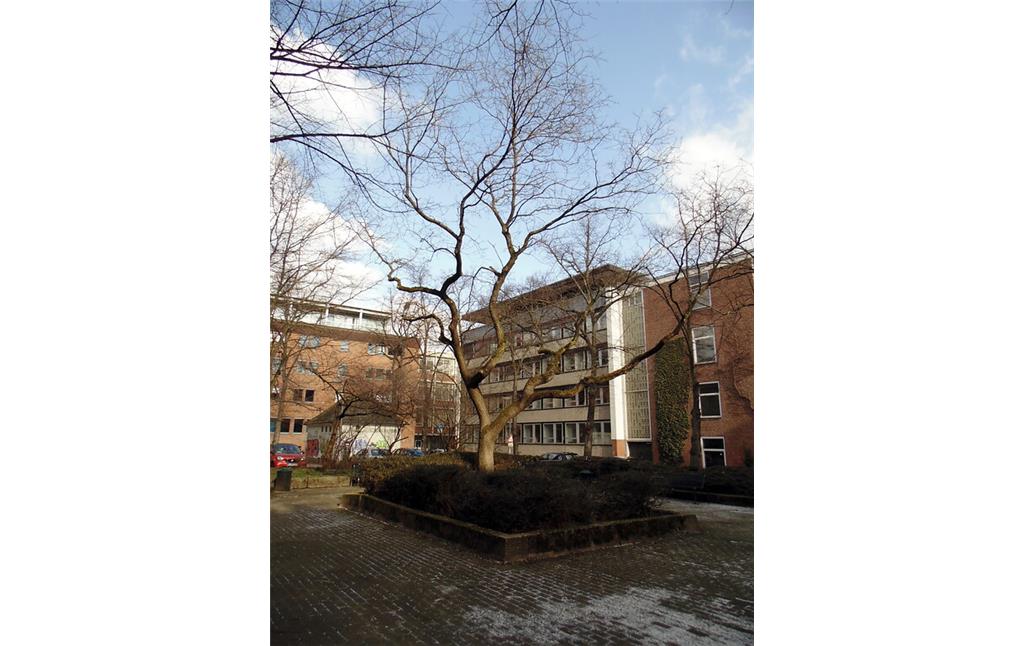

Blick von Osten aus auf den Georgsplatz in Köln-Altstadt/Süd (2021).

- Copyright-Hinweis:

- Grünwald, Katharina / Landschaftsverband Rheinland, CC-BY

- Fotograf/Urheber:

- Katharina Grünwald

- Medientyp:

- Bild

-

Die Grünanlage des Georgsplatzes in Köln-Altstadt/Süd, die als "Ruheplatz" gekennzeichnet ist. Blick in Richtung Nord-Osten (2021).

- Copyright-Hinweis:

- Grünwald, Katharina / Landschaftsverband Rheinland, CC-BY

- Fotograf/Urheber:

- Katharina Grünwald

- Medientyp:

- Bild

-

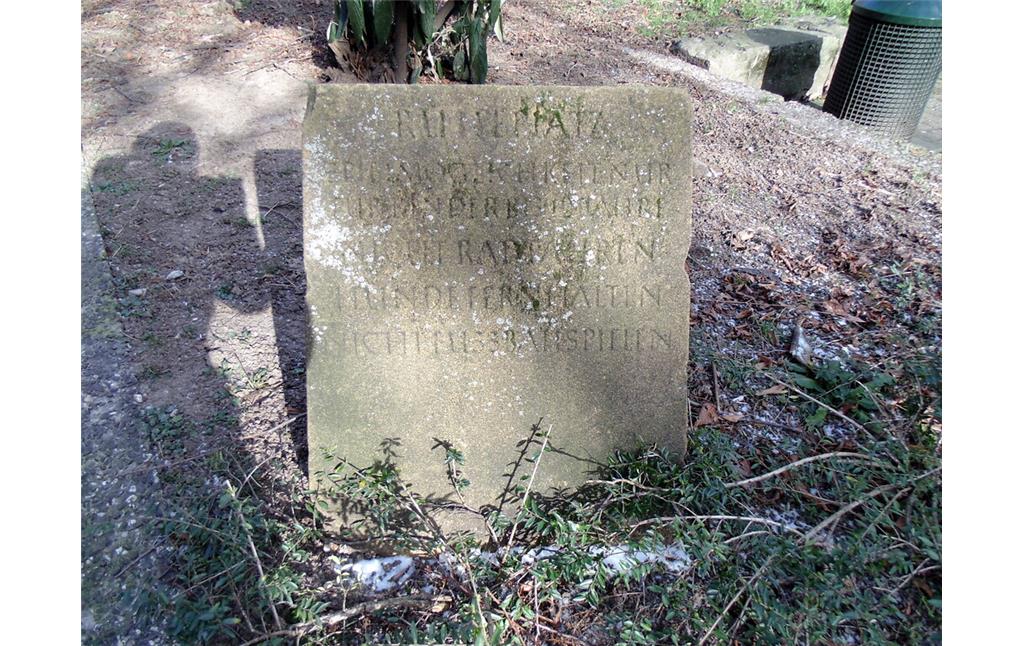

Die kaum noch lesbare Inschrift des Steins kennzeichnet den Georgsplatz in Köln-Altstadt/Süd als "Ruheplatz" (2021).

- Copyright-Hinweis:

- Grünwald, Katharina / Landschaftsverband Rheinland, CC-BY

- Fotograf/Urheber:

- Katharina Grünwald

- Medientyp:

- Bild

-

Der Georgsplatz in Köln-Altstadt/Süd, Blick in Richtung Norden auf den Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln (2021).

- Copyright-Hinweis:

- Grünwald, Katharina / Landschaftsverband Rheinland, CC-BY

- Fotograf/Urheber:

- Katharina Grünwald

- Medientyp:

- Bild

Städtebauliche Entwicklung

Auf der Topographischen Aufnahme der Rheinlande von 1801-1821 (Tranchot-v. Müffling-Karte, vgl. Kartenansichten) ist der Georgsplatz nicht eindeutig erkennbar. Selbst der Kollegialstift St. Georg ist auf den ersten Blick nicht identifizierbar. Auf dem Gebiet des heutigen Georgsplatzes ist jedoch eine unregelmäßige Aussparung in der städtischen Bebauung auszumachen. Hierbei könnte es sich um den Georgsplatz handeln, der später aufgrund von Umbauten eine andere Form erhielt.

Die Preußische Uraufnahme (1836-1850) lässt den Georgsplatz hingegen gut erkennen. Er war im Vergleich zu heute sogar weitläufiger, sodass der Kollegialstift von hier aus auch auf seiner südlichen Seite begehbar war, wenn nicht sogar vollständig umgehbar.

Auf der Karte der Preußischen Neuaufnahme (1891-1912) ist die direkte Bebauung um den Kollegialstift angewachsen. Diese Form scheint bis heute vorhanden zu sein. Der Georgsplatz selbst ist mit einer Schraffur belegt, welche darauf schließen lässt, dass sich hier zu jener Zeit ein Bauwerk befunden haben könnte.

Auf der Karte Topographischen Karte, Ausgabe 1936-1945, ist diese Schraffur ebenfalls verzeichnet. Fest steht aber, dass der Georgsplatz hier existiert hat, da er als Wohnort beschrieben wird (Geyken 2014).

Der Georgsplatz muss aufgrund seiner zentralen Lage im Zweiten Weltkrieg massive Zerstörungen durch Luftangriffe der Alliierten erlitten haben, von der usrpünglichen Bebauung ist nichts mehr erhalten.

Baulich handelt es sich bei ihm heute um einen stadtypischen Platz mit Prägung der 1960er- und 1970er-Jahre. Zu finden ist hier ein vorgelagerter Parkplatz, dahinter wurde eine Grünanlage angelegt, wobei diese durch Betonbeete eingegrenzt ist. Die Grünanlage ist durch einen gravierten Stein als „Ruheplatz“ gekennzeichnet, an dem Kinder zum Beispiel nicht spielen sollen. Inwiefern dies sinnvoll ist, sei dahingestellt, liegt doch der Eingang zur städtischen Kaiserin-Augusta-Schule am Georgsplatz selbst.

Sonstiges

Freya Gräfin von Moltke, geb. Deichmann (1911-2010), lebte in ihrer Jugend für einige Jahre am Georgsplatz 16 und besuchte die Kaiserin-Augusta-Schule. Damals wurde der ruhige Altstadtplatz vom Haus der Deichmanns „unaufdringlich dominiert“ (zitiert nach Geyken, S. 18).

(Katharina Grünwald, LVR-Redaktion KuLaDig, 2020/21)

Internet

www.caritasnet.de: Startseite (abgerufen 24.03.2021)

www.kirche-koeln.de: Zum Gedenken an Freya von Moltke (abgerufen 24.03.2021)

www.frauenorte-nrw.de: FrauenOrte NRW, Dr. Freya von Moltke (abgerufen 04.12.2025)

Literatur

- Geyken, Frauke (2014)

- Freya von Moltke. Ein Jahrhundertleben, 1911-2010. München.

Georgsplatz in Köln Altstadt-Süd

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Georgsplatz

- Ort

- 50676 Köln - Altstadt-Süd

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Ortsfestes Denkmal gem. § 3 DSchG NW

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung, Auswertung historischer Karten

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1000

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- Katharina Grünwald: „Georgsplatz in Köln Altstadt-Süd”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-323060 (Abgerufen: 24. Februar 2026)