Der Amerikanische Vergnügungspark ab 1909

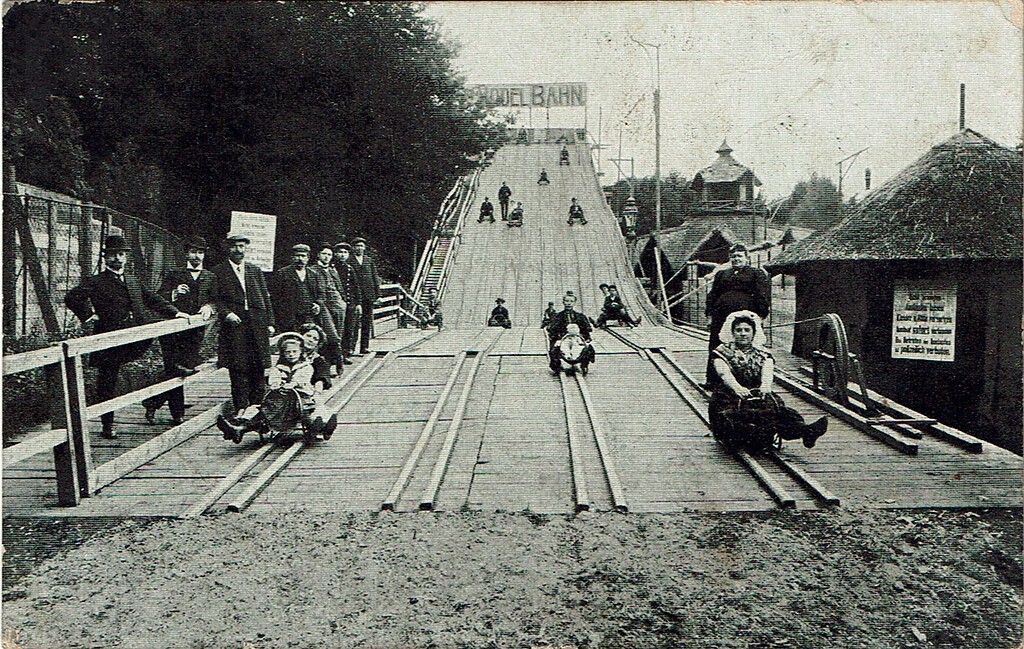

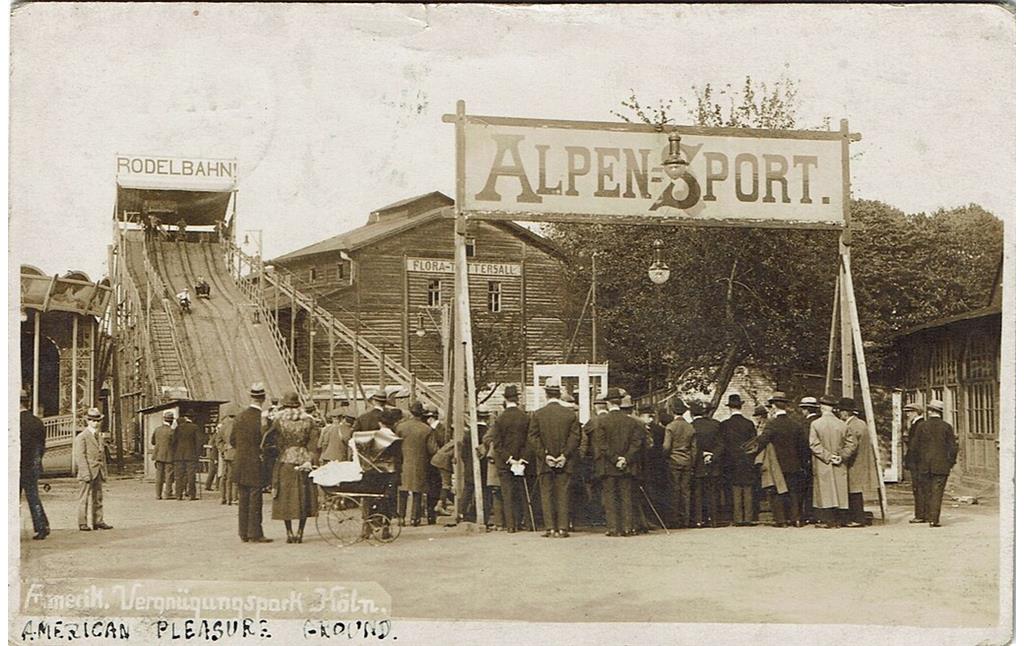

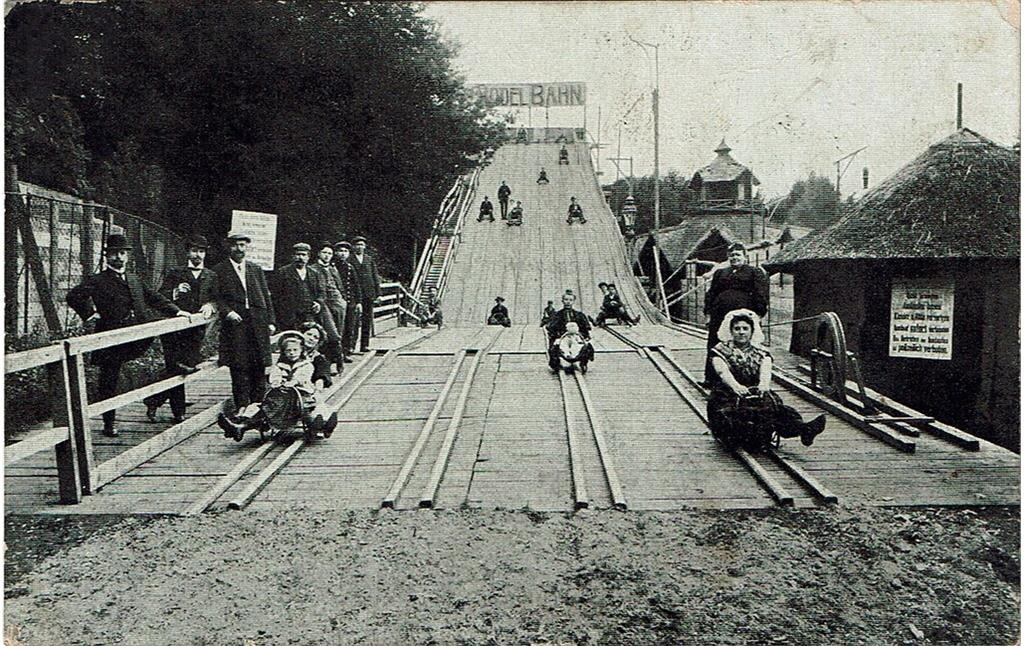

Ein Lokal an der damaligen Anschrift Riehler Straße 161-163 hieß Hohenzollerngarten. Die Gaststätte hatte hinter dem Haus eine riesige Gartenfläche. Der Besitzer war sehr geschäftstüchtig und baute dort zunächst eine Holzrodelbahn für seine Gäste auf. Nach und nach kamen weitere Fahrgeschäfte dazu. Buden und Verzehrstände wurden errichtet. Kapellen erfreuten die Besucher mit der damals gängigen Musik. Die Tanzlokale waren eine besondere Attraktion.

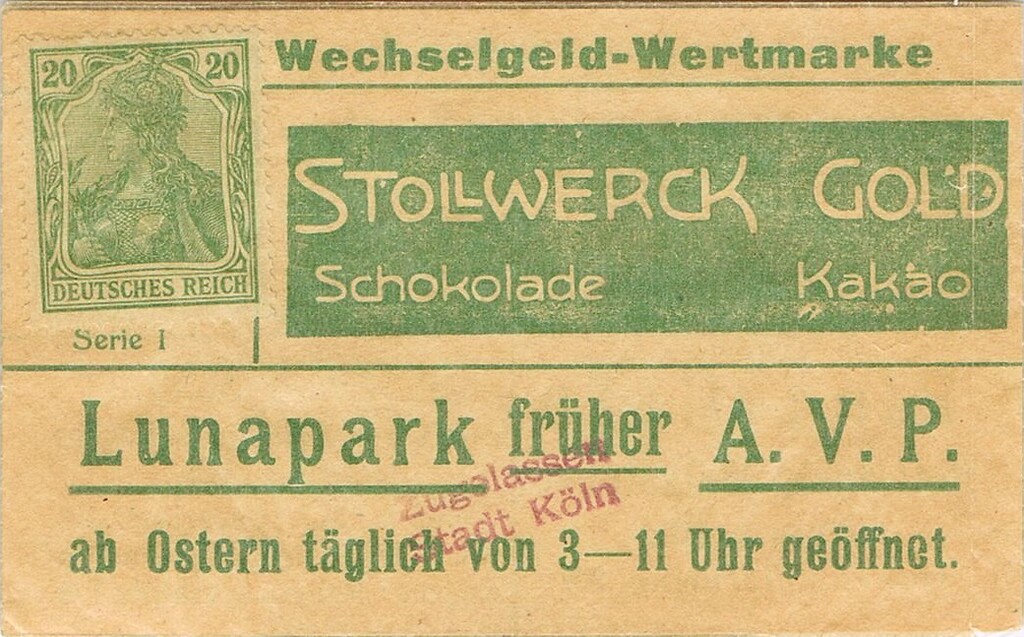

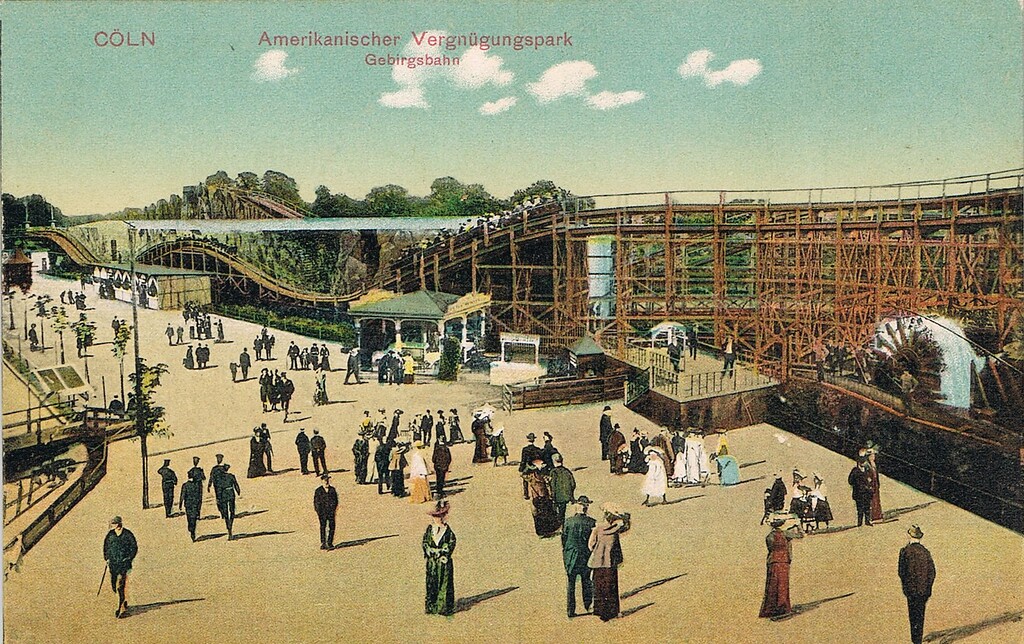

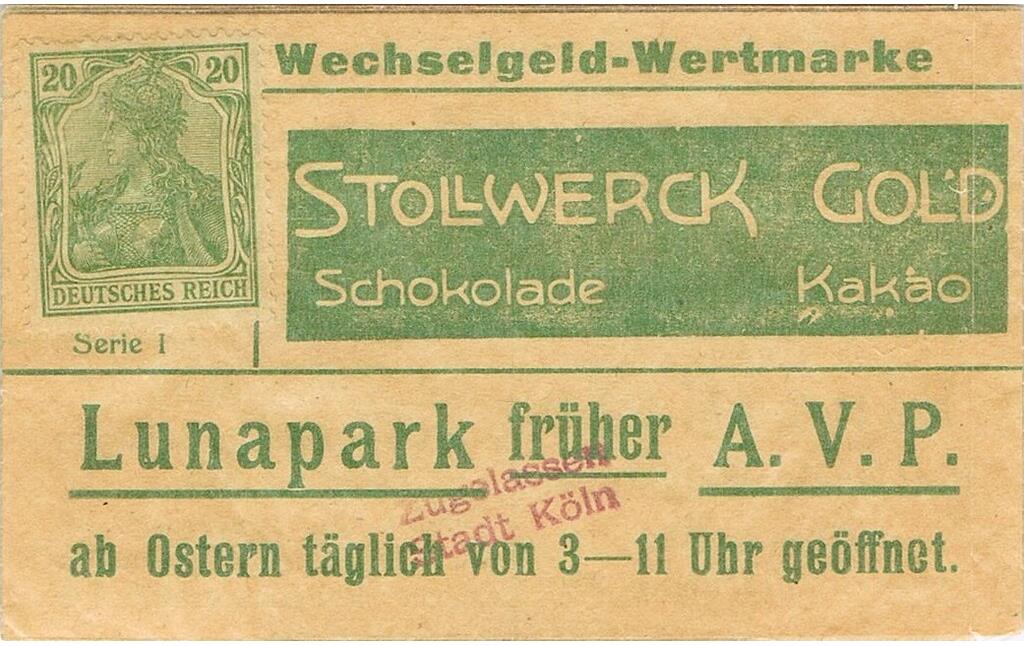

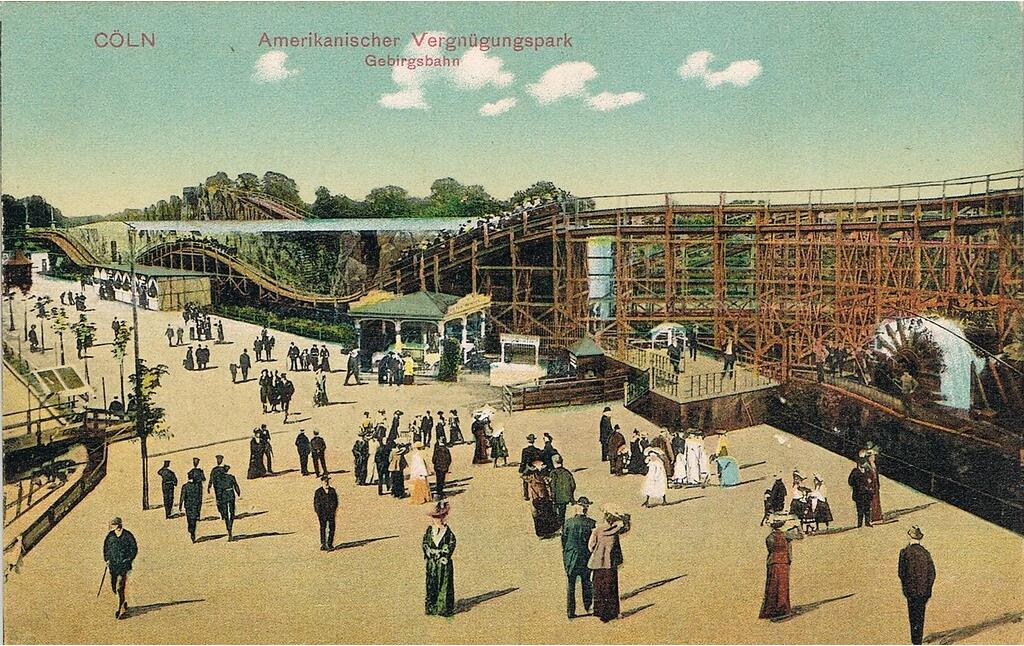

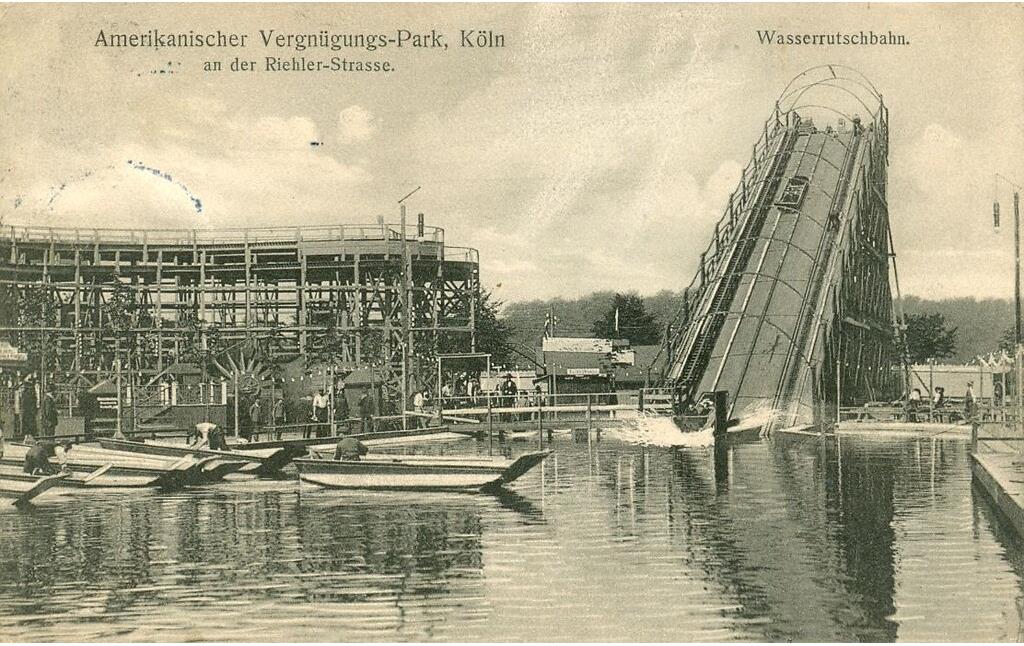

In Anlehnung an die dort von dem US-amerikanischen Achterbahnkonstrukteur LaMarcus Adna Thompson (1848-1919) geplante Berg- und Talbahn wurde der hier 1909 als weiterer Publikumsmagnet gegründete Freizeitpark als „Amerikanischer Vergnügungspark“ bezeichnet. Dieser war jeweils im Sommer von Ostern bis Anfang Oktober geöffnet.

Der Eintrag in Greven’s Kölner Adressbuch aus dem Jahr 1915 lautet wie folgt (S. 9):

Amerikanischer Vergnügungs-Park, Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(Geschftsf.: Adolf Holländer hier u. John Henry Iles in London),

Riehl, Riehler Str. 161-165. A 7017

(Geschftsf.: Adolf Holländer hier u. John Henry Iles in London),

Riehl, Riehler Str. 161-165. A 7017

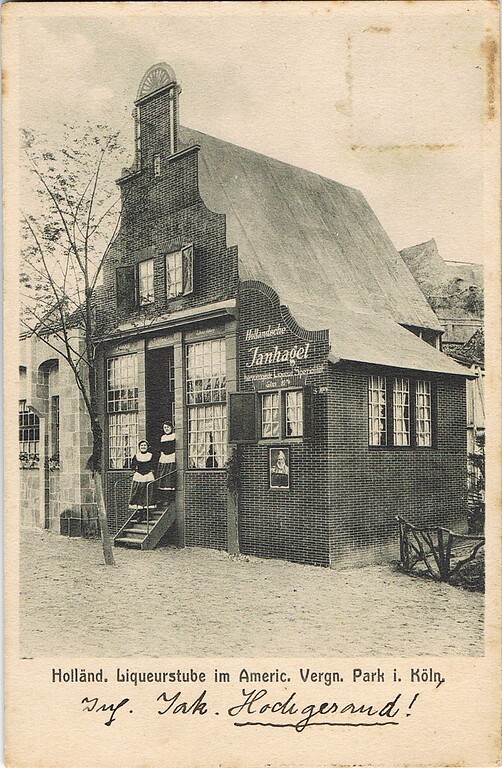

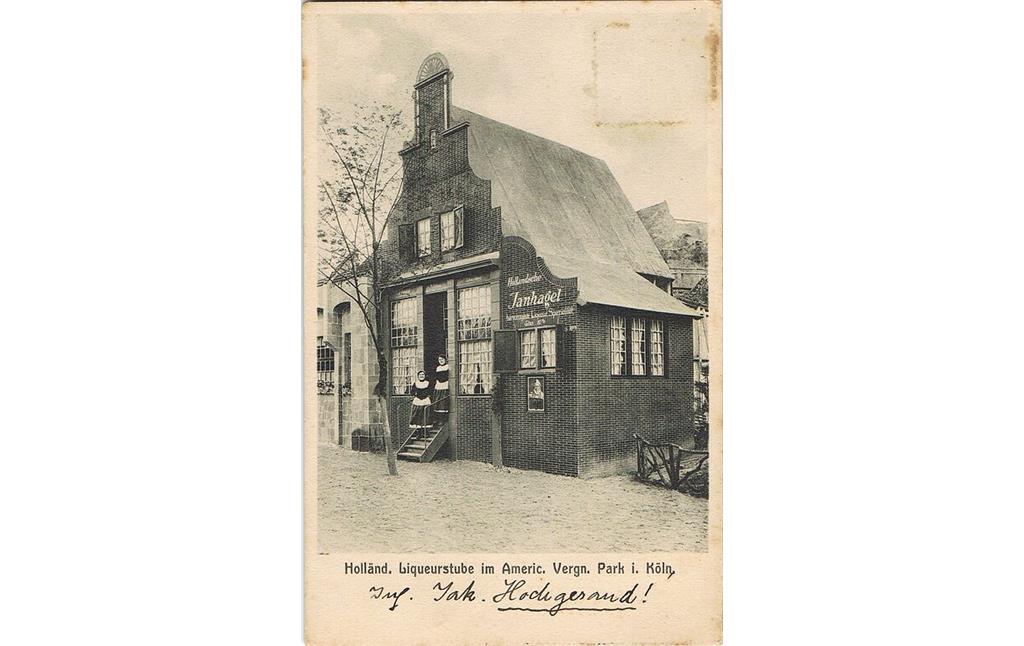

Da die Anlage im militärischen Rayongebiet lag (in einem solchen durfte kein festes Gebäude stehen, damit ein Schussfeld entstand), wurden alle Gebäude in Holz errichtet, damit sie im Verteidigungsfall schnell niedergelegt werden konnten, denn am Riehler Wall (heutige Elsa-Brändström-Straße) lag das Fort XI, Prinz Heinrich von Preußen. Durch die Holzbauten war hier eine große Brandlast zu verzeichnen. Die Holländische Liqueurstube zum Beispiel brannte 1913 ab, wobei weitere Geschäfte in Mitleidenschaft gezogen wurden. Im Jahr 1920 brannte auch das Hippodrom ab.

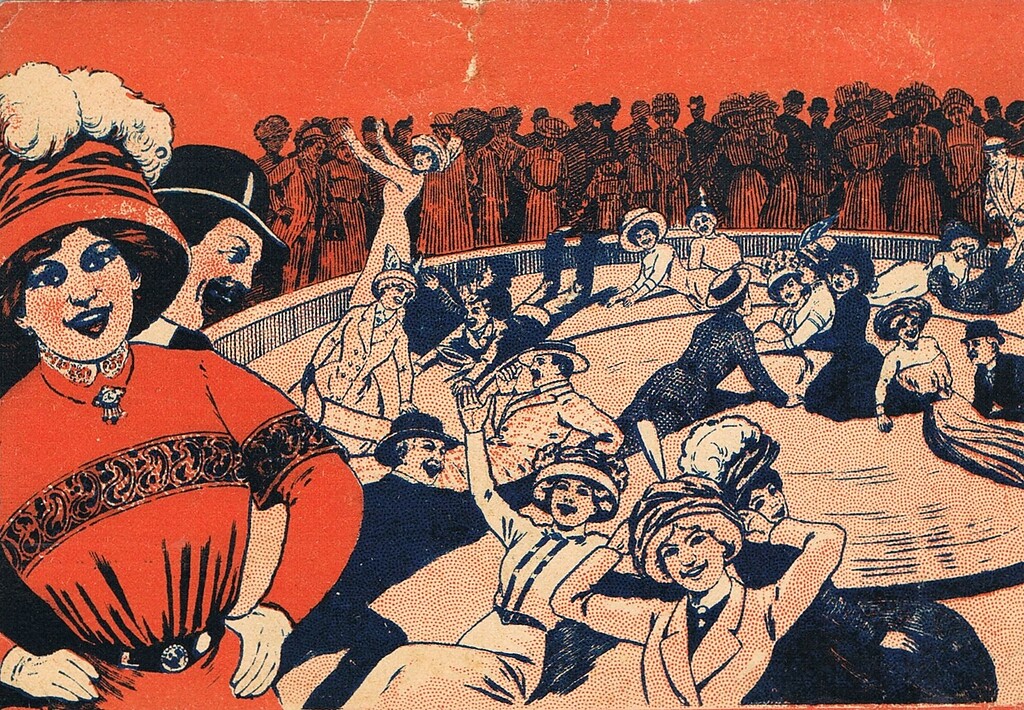

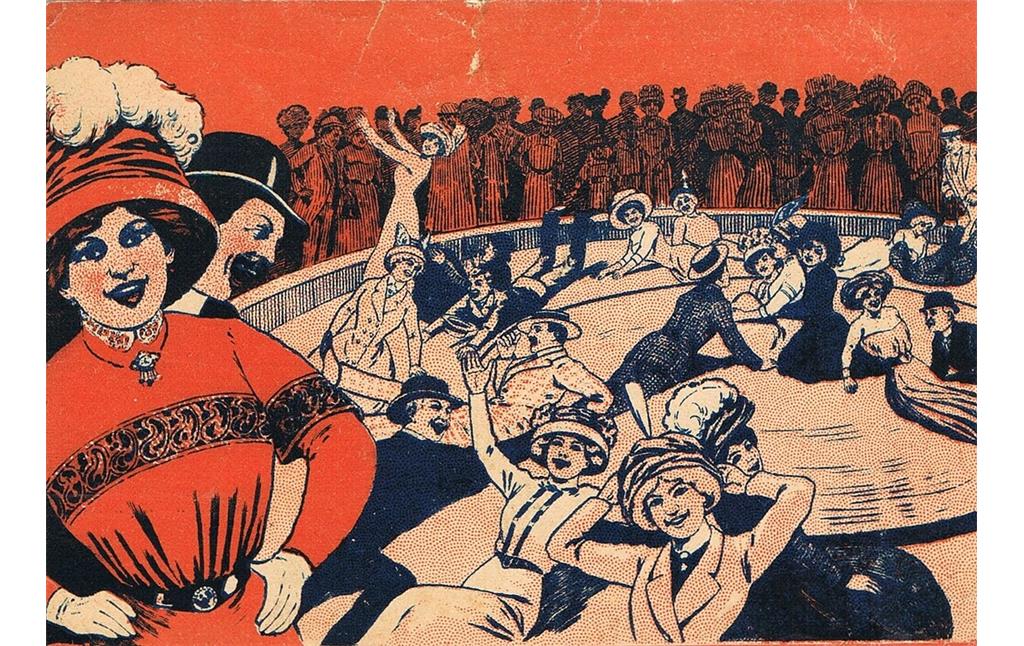

Die Gebirgsbahn, die Wasserrutsche, die Rodelbahn, das Lachhaus (heute: Spiegelkabinett), Wurfbuden, das Hippodrom und das Freudenrad waren typische Kirmesattraktionen. Das Freudenrad oder auch Teufelsrad genannt war ein sehr gewagtes Unterfangen. Man musste sich, um Sieger zu bleiben, auf der schräg gestellten und sich drehenden Schreibe halten. Das gelang nur wenigen. Um auch die letzten Gäste zu Fall zu bringen, warf der Veranstalter Seile und Bälle auf die Scheibe.

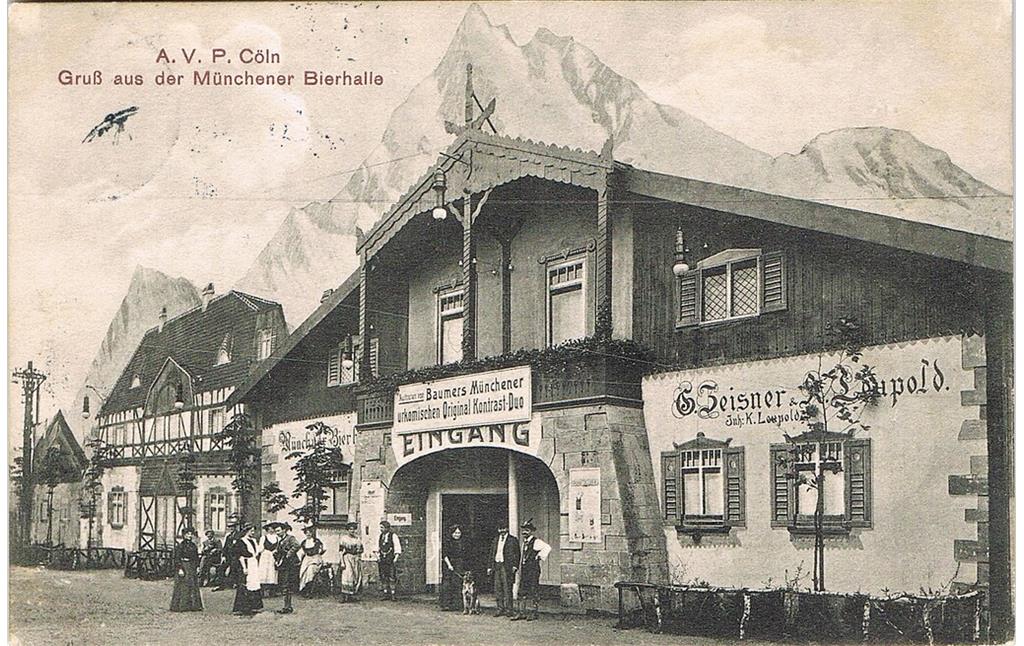

Gaststätten wie die Münchener Bierhalle, das Café am See, das Hauptrestaurant Barthel und eine alt-kölnische Bierhalle mit Obergärigem – das Glas für zehn Pfennige! – sorgten für das leibliche Wohl der Besucher.

Für Musikliebhaber bot der Musikpavillon den Kapellen ein Podium. Tanzbegeisterte konnten im Tanz-Pavillon für einen Groschen einen Tanz mit der Liebsten wagen. Nur „Schiebetänze“ (also Tango) waren laut Aushang streng verboten.

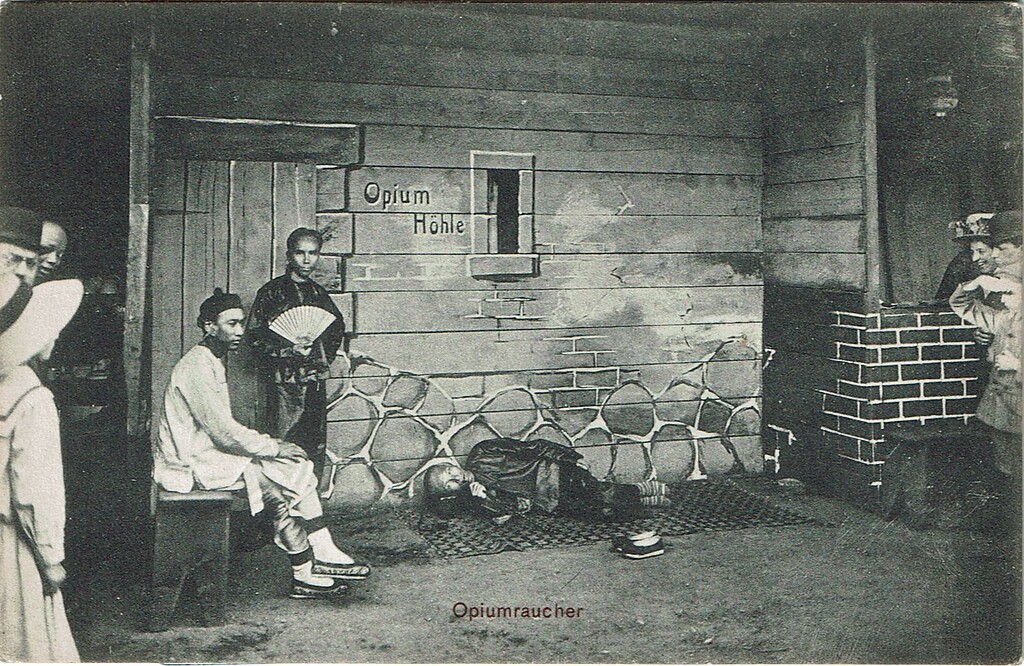

Völkerschauen

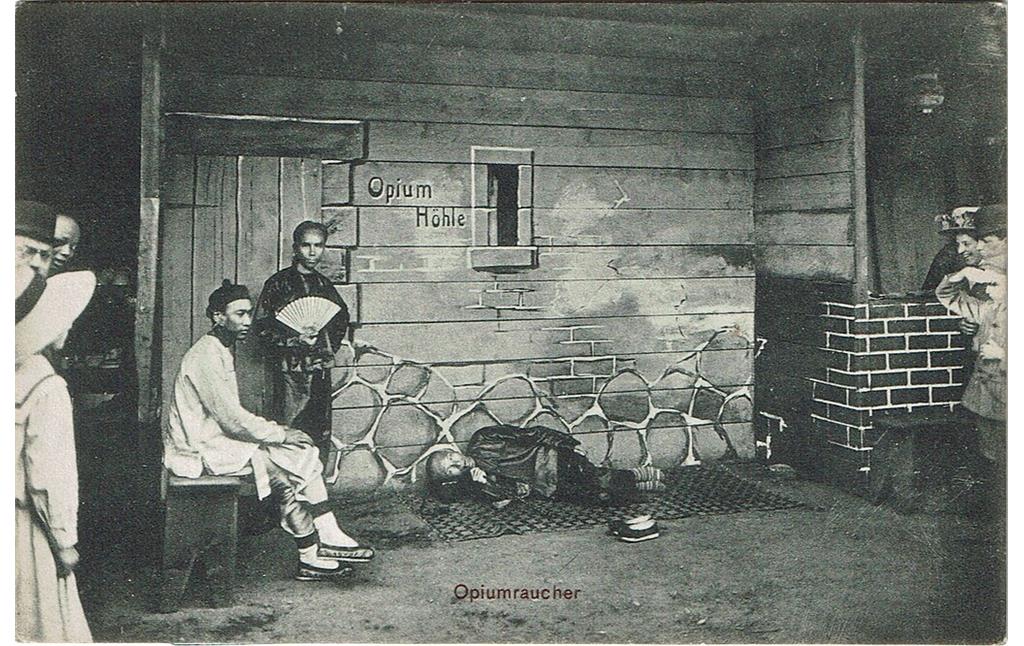

Neben diesen Attraktionen gab es hier aber auch Ausstellungen von lebenden Menschen nach dem aus heutiger Sicht mehr als zweifelhaften, seinerzeit aber überaus populären Konzept der „Völkerschauen“, in denen Angehörige fremder Völker im vorgeschützten Sinn einer anthropologischen Ausstellung einem sensationslüsternen Publikum zur Schau gestellt wurden.

So hatten in Riehl z.B. Kleinwüchsige eine eigene „Zwerg-Stadt“ namens „Liliput“ mit einem Bürgermeister und Bauernhof, lebten dunkelhäutige Menschen in den Hütten eines „Kongo-Kamerun-Neger-Dorfs“ und zeigten Chinesen ihr (angebliches) Leben in einer „Opium-Höhle“.

Während des Ersten Weltkriegs wurde der Vergnügungspark geschlossen und zum Teil durch Soldaten belegt.

Der Luna-Park in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg

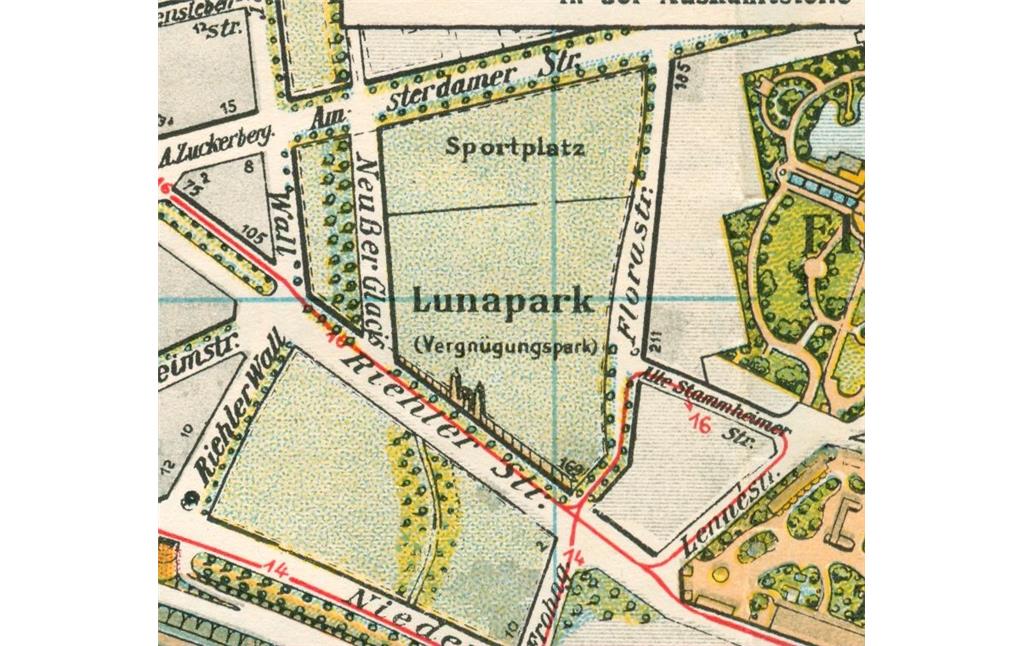

Bedingt durch die englischen Besatzungssoldaten, die ab 1918 in Köln stationiert waren, erlebte der Park nach dem Krieg wieder neuen Zustrom. Nach dem Muster anderer Vergnügungsparks – u.a. in Berlin, Dortmund, Hamburg-Altona oder Leipzig – nannte man das Gelände nun der Mode folgend nach der Mondgöttin der römischen Mythologie in „Luna-Park“ um.

Aber durch die Folgen der Inflation und die mangelnde Kaufkraft in breiten Teilen der Bevölkerung rentierte sich der dauerhafte Kirmesbetrieb nicht mehr. Auch hatte die Feuerwehr Bedenken, da die meisten Gebäude aus Holz bestanden.

Schließlich entschied der Rat der Stadt Köln Ende der 1920er Jahre, dass das Gelände abgebrochen werden sollte, weil der Grüngürtel als Erholungszone für die städtische Bevölkerung bis zum Rhein hin verlängert werden sollte.

Heute erinnert nur noch die Grünfläche an der Riehler Straße gegenüber dem Skulpturenpark an den ehemals blühenden Vergnügungsort in Riehl.

Gleichzeitig mit dem Luna-Park wurde auch der seit etwa der Wende zum 20. Jahrhundert zwischen der Riehler Straße, dem Niederländer Ufer, Wattler's Fischerhaus und dem einstigen Fort XI liegende kleine Festplatz „Tönchen“ (Am Türmchen) abgebrochen, an dem Karussells, Schiffschaukeln und Buden Jung und Alt anlockten (www.riehler-geschichten.koeln).

Objektgeometrie

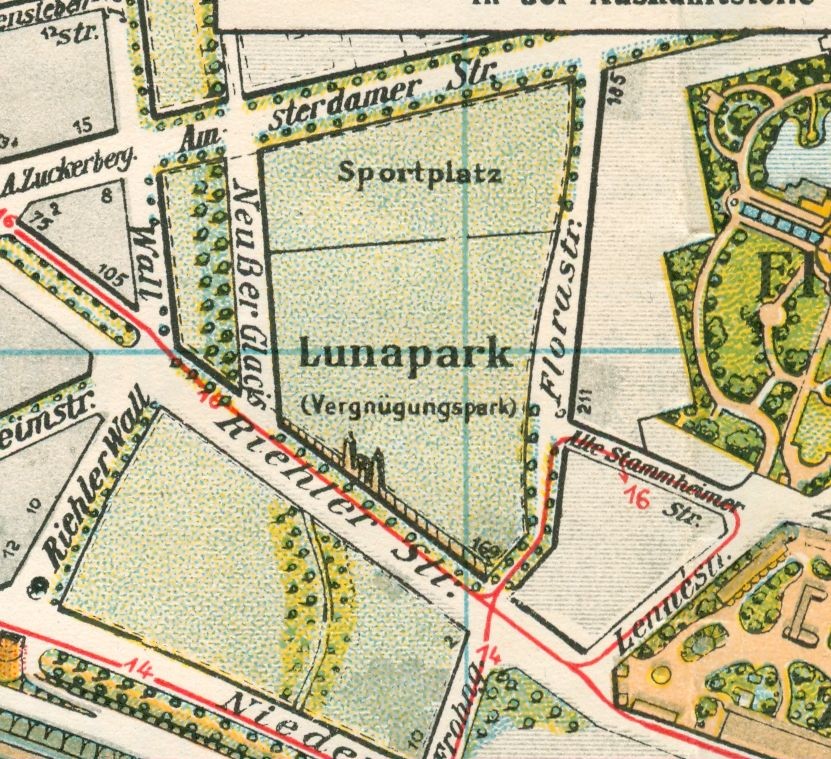

Die hier eingezeichnete Objektgeometrie orientiert sich an den historischen Karten der zwischen 1891 und 1912 erarbeiteten Preußischen Neuaufnahme sowie dem Stadtplan von 1918/28 und kann den Park daher nur bedingt darstellen (vgl. Abbildung und Kartenansicht).

(Joachim Brokmeier, Bergisch Gladbach, 2020/2024)

Internet

www.joachim-brokmeier.de: Private Homepage zu Köln-Riehl (abgerufen 04.02.2020)

www.danielzakharov.de: „Der Tango war in der Goldenen Ecke von Köln strengstens verboten“, Ein Interview mit Riehls Stadtteilhistoriker Joachim Brokmeier (mit zahlreichen Abbildungen, abgerufen 11.02.2020)

www.ksta.de: Spurensuche - Als in Köln-Riehl ein amerikanischer Freizeitpark stand (Kölner Stadt-Anzeiger vom 10.03.2016, abgerufen 11.02.2020)

www.riehler-geschichten.koeln: Festplätze und Kirmesse in Riehl (abgerufen 02.04.2024)

www.riehler-geschichten.koeln: Menschen- und Völkerschauen in Riehl (abgerufen 11.10.2024)

de.wikipedia.org: Riehl (Köln) (abgerufen 04.02.2020)

en.wikipedia.org: LaMarcus Adna Thompson (abgerufen 11.02.2020)