Burgruine Trutzeltz

Ruine der Belagerungsburg Balduineltz, Baldeneltz, Neueltz

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Wierschem

Kreis(e): Mayen-Koblenz

Bundesland: Rheinland-Pfalz

Koordinate WGS84 50° 12′ 25,7″ N: 7° 20′ 11,12″ O 50,20714°N: 7,33642°O

Koordinate UTM 32.381.292,26 m: 5.562.985,98 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.595.445,79 m: 5.564.303,97 m

-

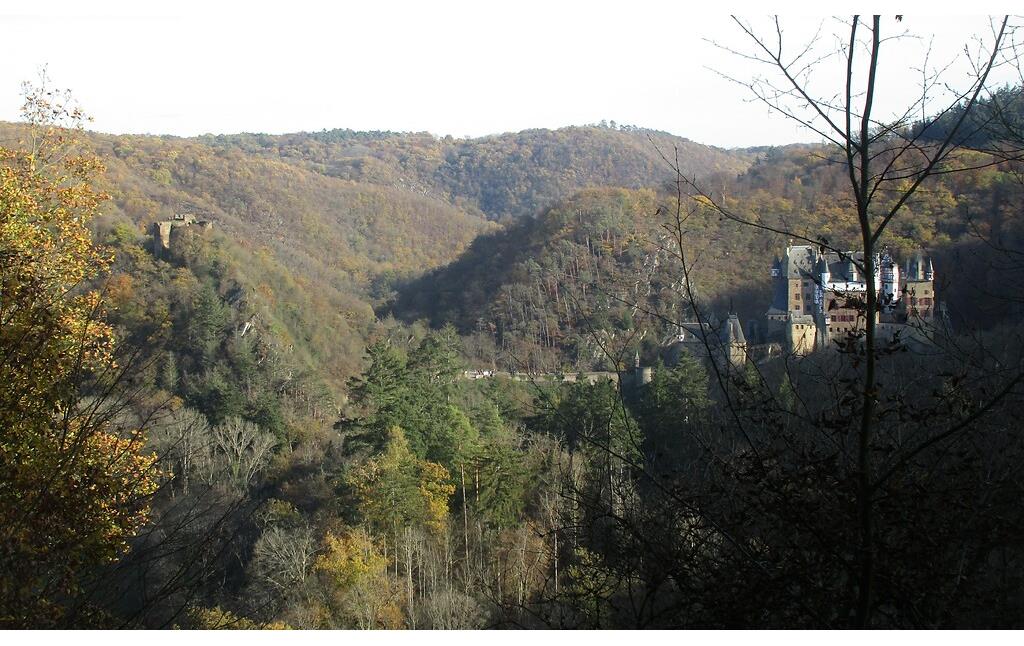

Blick auf die Südostseite der Burgruine Trutzeltz gegenüber der Burg Eltz (2020).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

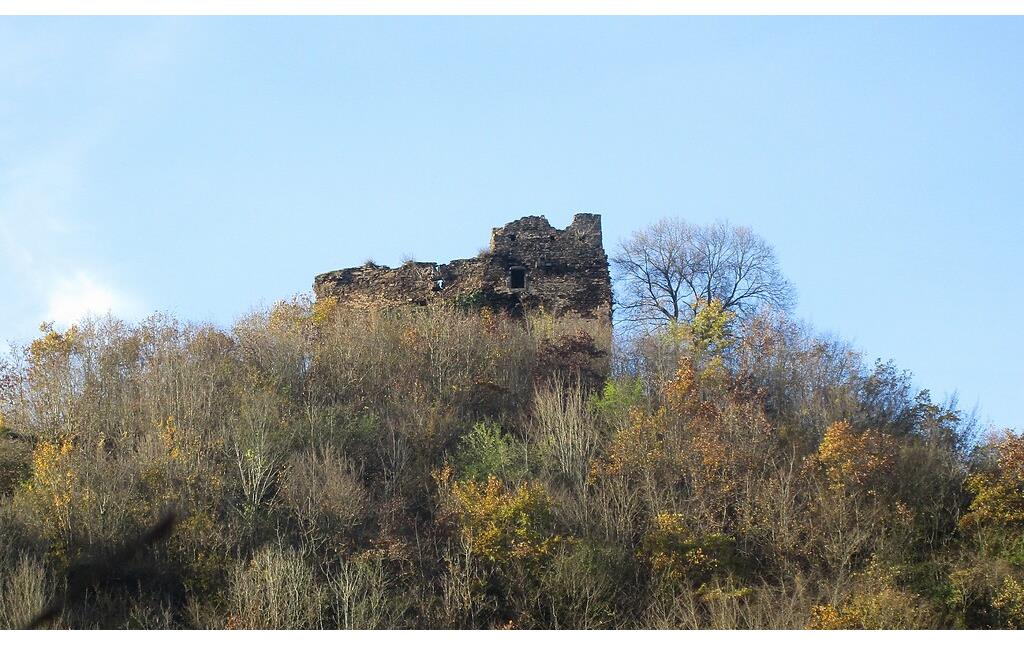

Karte zur Eltzer Fehde des Erzbischofs Balduin von Trier in den Jahren 1331-1337, dargestellt sind die beteiligten Burgen und Territorien (2006).

- Copyright-Hinweis:

- Eifeljanes / Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0

- Fotograf/Urheber:

- Eifeljanes

- Medientyp:

- Bild

-

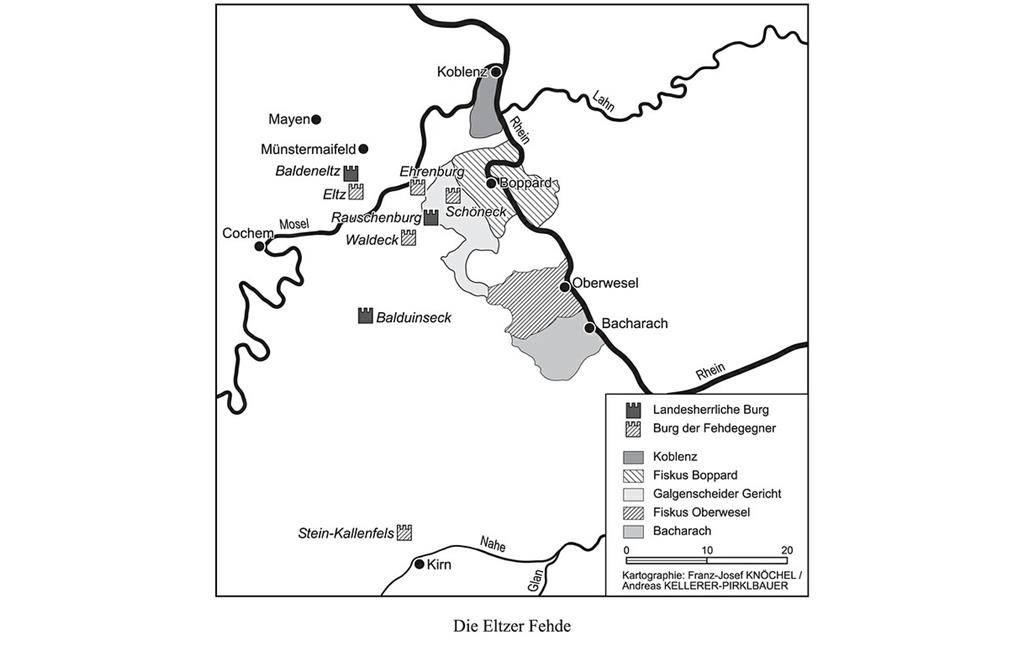

Blick von Nordosten auf die Burgruine Trutzeltz links im Bild und die dieser gegenüber gelegenen Burg Eltz (2020).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

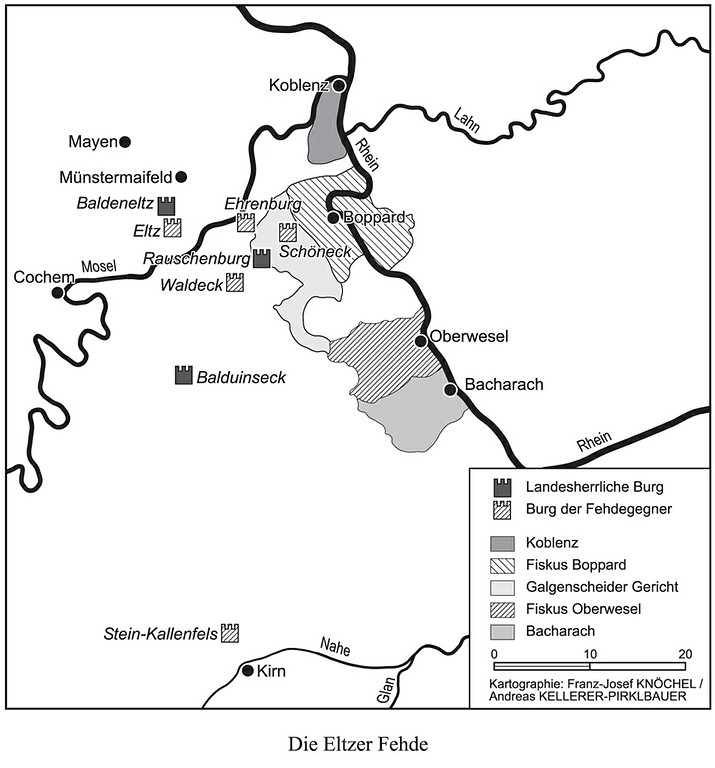

Blick von Nordosten auf die Burgruine Trutzeltz oberhalb des Elzbachs (2020).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Blick von Südosten aus dem Tal des Elzbachs auf die Burgruine Trutzeltz gegenüber der Burg Eltz (2020).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

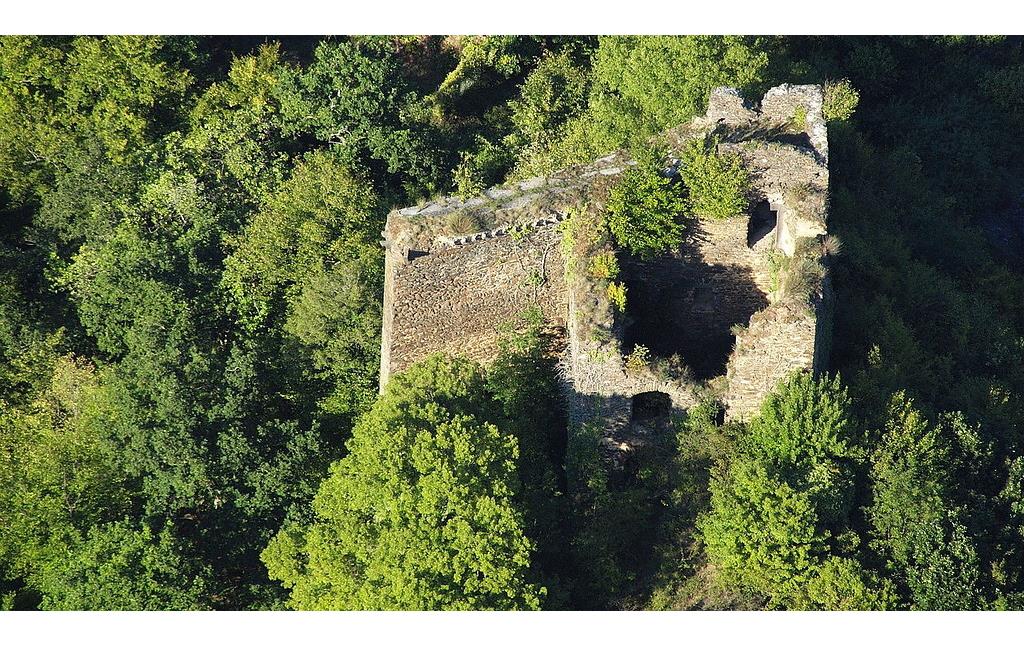

Die Ruine der Gegenburg Trutzeltz, gegenüber der Burg Eltz (Luftaufnahme 2015).

- Copyright-Hinweis:

- Wolkenkratzer / CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Wolkenkratzer

- Medientyp:

- Bild

-

Burg Eltz und die Ruine der Belagerungsburg Trutzeltz (2005).

- Copyright-Hinweis:

- Weinandt, Holger / CC BY-SA 3.0

- Medientyp:

- Bild

Lage und Name

Die Eltzer Fehde

Baubeschreibung der Trutzeltz

Weitere Geschichte und heutiger Zustand

Kulturdenkmal

Internet, Literatur

Lage und Name

Die heutige Burgruine Trutzeltz liegt auf einem ansteigenden Berghang etwa 170 Meter nördlich des Zugangs der Burg Eltz, die zu den bekanntesten Burgen Deutschlands gehört. Die Gegenburg Trutzeltz liegt mit 182 Metern über NN rund 50 Meter höher als ihre Konkurrentin Burg Eltz (129 Meter über NN).

Erst im Jahr 1336 wird die Trutzeltz erstmals urkundlich als die nuwe (neue) Burg erwähnt. Weitere gängige Namen der Burg sind Balduineltz, Baldeneltz und Neueltz.

Der Namenbestandteil „Trutz“ ist mit den heute noch gebräuchlichen Wörtern „Trotz“ und „trotzdem“ verwandt und hatte im Mittelhochdeutschen die Bedeutungen „herausfordern, reizen, Widerstand leisten“.

Der Stamm- und Familienname „Eltz“ ist auch im an beiden Burgen vorbei fließenden Elzbach enthalten. Für diesen bieten sich gleich mehrere Herleitungen an:

Ein keltischer Ursprung würde auf den im Tal der Elz häufig vorkommenden Erlenbaum verweisen, der althochdeutsch els oder else) bezeichnet wird.

In Vers 370 der lateinischen Reisebeschreibung Mosella des römischen Dichters Decimus Magnus Ausonius (um 310-393/394) aus dem Jahr 372 findet sich möglicherweise der Elzbach mit felix Alisontia ripas als „still durch fette und gesegnete Fluren und Ufer wallender glücklicher Fluss“ beschrieben (insofern Ausonius hier nicht doch das luxemburgische Flüsschen Alzette gemeint hat).

Aus dem Lateinischen bietet sich daneben noch eine Ableitung des Namens von alta (hoch) bzw. alta villa (hoch gelegene Stadt) an, ähnlich Eltville am Rhein (vgl. Berger 1990, S. 90).

Die Eltzer Fehde

Die Burg Trutzeltz wurde im Rahmen der von 1331 bis 1336/1337 währenden Eltzer Fehde durch den Trierer Erzbischof Balduin als Belagerungsburg gegen die Burg der Herren von Eltz errichtet (Eulenstein 2006). Zusammen mit den freien Reichsrittern und Herren von Waldeck, Schöneck und Ehrenberg (Ehrenburg) leistete das altehrwürdige Adelgeschlecht von Eltz Widerstand gegen die Territorialpolitik Balduins. Insgesamt 21 Adlige formierten einen gemeinsamen Schutzbund gegen den Kurfürsten, namentlich genannt werden dabei die Brüder Heinrich der Ältere und der Jüngere von Ehrenberg, Johann von Eltz, Konrad der Rote von Schöneck, Rudolf, Wilhelm, Winand und Johann genannt Boos von Waldeck und Hertwin von Winningen.

Nach dem Scheitern eines direkten Angriffs auf die Burg Eltz – diese wurde bis zum heutigen Tag niemals gewaltsam erobert – ließ Balduin wohl schon 1331 die Gegenburg auf einem strategisch günstig gelegenen nahen Felsvorsprung errichten. Ferner veranlasste Balduin im Jahr darauf den Bau der Rauschenburg bei Mermuth (Rhein-Hunsrück-Kreis) gegen die drei mit Eltz verbündeten Burgen.

Die Belagerung zur Einnahme von Burg Eltz dauerte zwei Jahre, während derer Balduins Männer die Versorgungswege abschnitten und die Burg immer wieder mit Steinkatapulten („Bliden“) beschossen. Funde vor Ort belegen, dass dabei erstmals auf deutschem Boden auch militärische Feuerwaffen zum Einsatz kamen, die so genannten „Feuertöpfe“ oder „Pfeilbüchsen“.

Nach Beilegung der Fehde 1333 blieb die im Sühnevertrag von 1336 als „neue“ Burg erwähnte Trutzeltz bestehen (durch den Friedensschluss wurde Balduins Bau quasi legalisiert) und ging 1337 als Lehen an Balduins vormaligen Gegner Johann von Eltz. Dieser war damit zwar wieder erblicher Burggraf, nun allerdings nicht mehr als freier Ritter und Lehensmann des Reiches sondern als Untertan des Trierer Kurfürsten.

Am 9. Januar 1354, also keine zwei Wochen vor dem Tod Balduin von Luxemburg, der am 21. Januar 1354 in Trier starb, wurde der Trierer Kurfürst noch von seinem Großneffen König Karl IV. (1316-1378, seit 1346 römisch-deutscher König und ab 1355 Kaiser) wegen seiner treuen Dienste mit der Burg Eltz „nebst Zugehör“ belehnt. Mit der Lossagung derer zu Eltz vom Reich wurde das Lehensverhältniss gegenüber Kurtrier manifestiert.

Baubeschreibung der Trutzeltz

Als Belagerungsburg wurde die Anlage vermutlich in kürzester Zeit erbaut, was sich anhand des verwendeten Baumaterials, überwiegend kleinteiliges Bruchsteinmaterial aus dem direkten Umfeld der Burg, erkennen lässt. Die Mauern wurden mit einem wenig dauerhaften, stark lehmhaltigen Mörtel zusammengehalten. Spätere Aus- oder Umbauten der kleinen, lediglich eine Grundfläche von etwa 30 x 25 Meter einnehmenden, rechteckigen Burganlage lassen sich nicht erkennen.

Der die Anlage bestimmende rechteckige Bergfried wurde mit Kamin und Wandschrank als Wohnturm ausgebaut und nahm eine Grundfläche von etwa 11 x 12 Metern ein. Er überschneidet sich an der Nordseite mit einer schräggestellten Schildmauer, über der ein Wehrgang verläuft. Der Zugang zur Trutzeltz erfolgte über ein spitzbogiges Doppeltor im Westen der Nordmauer. Dieses wurde durch eine kleine Zwingeranlage gesichert, deren Mauern teilweise Schießscharten aufweisen (Scholz 2004 und Jens Friedhoff unter EBIDAT).

Weitere Geschichte und heutiger Zustand

Nachdem die Trutzeltz bald nach der Fehde ihre Bedeutung verloren hatte, wurde die Burg zwar nie zerstört, aber auch nicht weiter unterhalten und verfiel in der Folgezeit. Eine Urkunde aus dem Jahr 1453 beschreibt die Burg bereits als „bysher vnbewohnet und dadurch verwüstet und vergenklich“ (de.wikipedia.org, Trutzeltz).

Trutzeltz ist heute eine „ungesicherte Ruine in fortschreitendem Verfall“ (EBIDAT). In der Burgruine ist neben einigen Grundmauern lediglich der rund 10 Meter hohe Rest des Wohnturms erhalten.

Die Burgruine befindet sich im Besitz der Grafen von Eltz (präzise: die gräfliche Linie Eltz-Kempenich „vom goldenen Löwen“), die u.a. auch die Burg Eltz und den Eltzer Hof zu Eltville besitzen.

Kulturdenkmal

Die Gemarkung „Trutz Eltz nördlich der Burg, zweigeschossiger Wohnturm, 1. Hälfte 14. Jh.“ ist ein eingetragenes Kulturdenkmal (Denkmalverzeichnis Kreis Mayen-Koblenz, S. 104).

(Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig, 2018)

Internet

www.ms-visucom.de: Burgendatenbank EBIDAT, Trutzeltz (abgerufen 15.10.2018)

www.rheinische-geschichte.lvr.de: Burgen an der Mosel, Autor: Alexander Thon (abgerufen 15.10.2018)

de.wikipedia.org: Burg Trutzeltz (abgerufen 15.10.2018)

de.wikipedia.org: Eltzer Fehde (abgerufen 15.10.2018)

Literatur

- Ausonius, Decimus Magnus (1895)

- Die Mosella des Decimus Magnus Ausonius. mit beigegebenem Grundtext, übertragen von Richard Eduard Ottmann. Trier.

- Berger, Dieter (1993)

- Duden: Geographische Namen in Deutschland. Herkunft und Bedeutung der Namen von Ländern, Städten, Bergen und Gewässern. (Duden-Taschenbücher 25.) Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich.

- Eulenstein, Julia (2006)

- Rebellion der „Übermütigen“?. Die Eltzer Fehde Balduins von Trier, 1331-1337. In: Kurtrierisches Jahrbuch 46, S. 79–115. Trier.

- Geib, Carl (1821)

- Mosella. Ein pittoreskes Gedicht des D. Magnus Ausonius (übersetzt von Carl Geib). In: Malerische Reise an der Mosel von Coblenz bis Trier, nebst der Mosella des Ausonius, Heidelberg. Online verfügbar: http://dilibri.de/rlb/content/pageview/121265

- Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2023)

- Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler, Kreis Mayen-Koblenz. Denkmalverzeichnis Kreis Mayen-Koblenz, 21. März 2023. S. 104, Mainz.

- Haufs-Brusberg, Gilbert; Haufs-Brusberg, Christa (1997)

- Balduins Burgen – eine Reise in die kurtrierische Vergangenheit. Trier.

- Scholz, Ingeborg (2004)

- Erzbischof Balduin von Luxemburg (1307-1354) als Bauherr von Landesburgen im Erzstift Trier. (Architektur 2.) Münster.

Burgruine Trutzeltz

- Schlagwörter

- Ort

- 56294 Wierschem

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Geschütztes Kulturdenkmal gem. § 8 DSchG Rheinland-Pfalz

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1336

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Burgruine Trutzeltz”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-287710 (Abgerufen: 19. Februar 2026)