Geschichtlicher Hintergrund

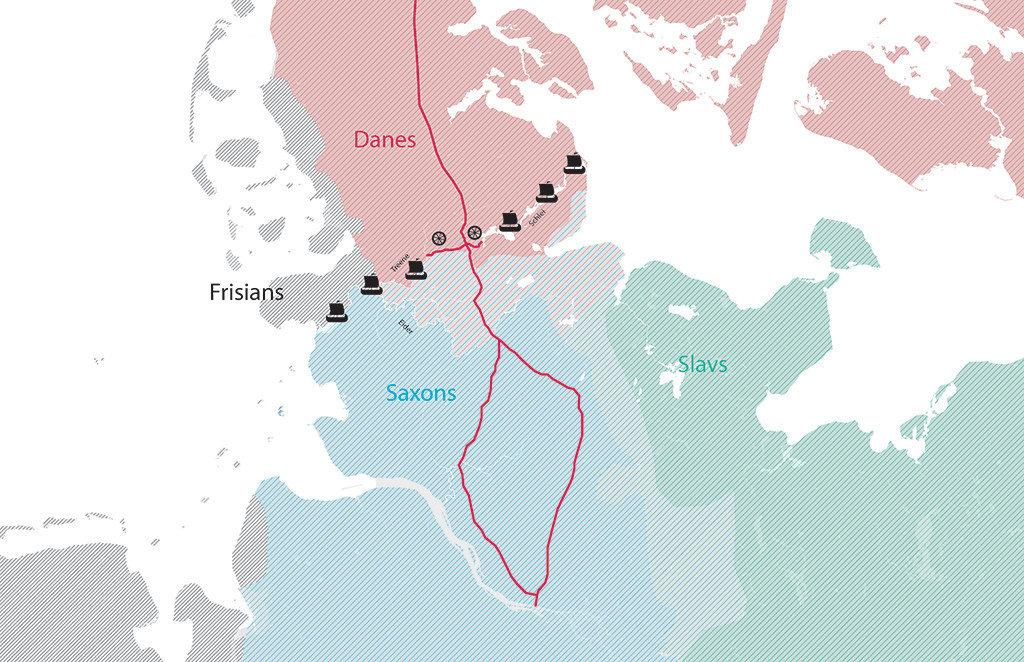

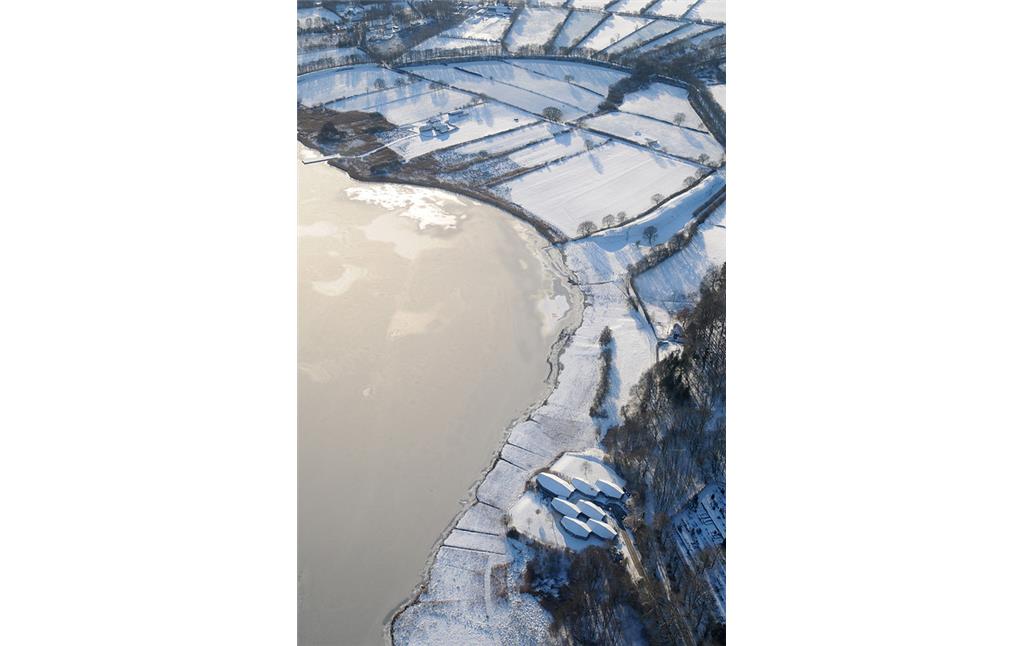

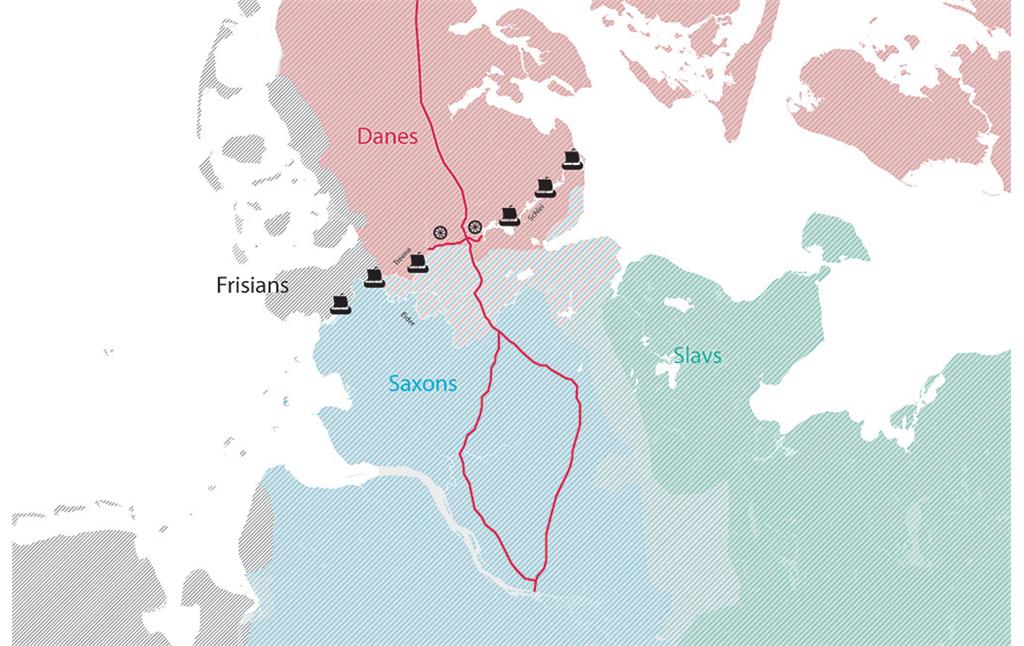

Die Entwicklung von Haithabu als bedeutender Handelsort war begünstigt durch die Intensivierung des Fernhandels im Nord- und Ostseeraum im 8. Jahrhundert. Die Jütische Halbinsel zu umsegeln war zeitaufwendig und besonders an der Nordspitze mit vielen Gefahren verbunden. An der Schleswiger Landenge bot sich die beste Gelegenheit zur Querung der Halbinsel. Händler und Reisende mussten hier einen Landweg von nur 18 km Länge zwischen den mit Ost- (Haddebyer Noor und Schlei) und Nordsee (Treene und Eider) verbundenen Gewässern überwinden. Der „Nordseehafen“ von Haithabu lag in Hollingstedt an der Treene.

Wahrscheinlich waren es friesische Händler im 8. Jahrhundert, die am inneren Ende der Schlei die erste Handelsniederlassung gründeten. Die geschützt gelegene Seitenbucht der Schlei, das heutige Haddebyer Noor, bot ideale Bedingungen für die Landung von Schiffen. Waren wurden hier von See- auf den Landtransport und umgekehrt umgeschlagen. Aus dieser offenen Siedlung, die in der Anfangszeit vermutlich nur saisonal genutzt wurde, entwickelte sich Haithabu in der Wikingerzeit (750-1050 nach Christus) durch eine planmäßige Bebauung und Parzellierung zu einem überregionalen Zentrum von Handel und Handwerk. Wichtigster Platz war der Hafen, der aus Landebrücken bestand, die um 900 zu großen Plattformen erweitert wurden und den gesamten Uferbereich der Stadt einnahmen. Das Handelsnetzwerk von Haithabu war weitreichend und umspannte unter anderem die Britischen Inseln, Skandinavien, den Ostseeraum, den Nordatlantik, Byzanz, Bagdad und Zentralasien.

Während Haithabus Blütezeit im 10. Jahrhundert wurden landeinwärts weitere Flächen für Wohnhäuser, Werkstätten und Begräbnisplätze erschlossen. Mitte des 10. Jahrhundert wurde Haithabu zum Schutz vor Angriffen mit einem Halbkreiswall umgeben und baulich an die Grenzbefestigung des Danewerks angeschlossen. Haithabu wurde im 11. Jahrhundert schließlich aufgegeben, als es zweimal in kurzer Zeit zerstört worden war (1050 und 1066). Siedlungsschwerpunkt und Fernhandel verlagerten sich sukzessive zur neugegründeten Stadt Schleswig am gegenüberliegenden Ufer der Schlei hin, welche zudem für die größer werdenden Schiffe der damaligen Zeit bessere Bedingungen bot.

Sichtbarkeit, Erhaltungszustand und Nutzung

Die archäologische Stätte von Haithabu ist durch Feuchtbodenerhaltung charakterisiert, das heisst, hier erhalten sich besonders gut vergängliche Materialien, wie Holz und Flechtwerk, die Aufschluss über die frühmittelalterliche Bautechnik geben können. Neben den organischen Funden konnten auch anorganische Objekte, wie Glas, Metall oder Keramik geborgen werden.

Das Gelände ist später niemals überbaut worden und bietet der archäologischen Forschung deshalb eine Vielzahl von Möglichkeiten, unterschiedlichen kulturhistorischen Fragestellungen nachzugehen. Haithabu ist das einzige wikingerzeitliche Emporium in Europa (zentraler Handelsplatz), von dem der Grundriss des Siedlungs- und Hafenbereiches inklusive Schiffswrack und Überreste der Landungsbrücken archäologisch noch komplett erfassbar ist. 95% der 25,5 ha Fläche des archäologischen Denkmals sind noch im Boden konserviert.

Die Vielfalt, Qualität und Erhaltungsbedingungen der Funde und Befunde von Haithabu sind einzigartig und illustrieren die historische Bedeutung der Archäologischen Grenzlandschaft von Haithabu und dem Danewerk.

Das archäologische Erbe von Haithabu wird Touristen und Besuchern durch das Wikinger Museum Haithabu mit der Ausstellung der vielfältigen Funde sowie das historische Freigelände innerhalb des Halbkreiswalls mit sieben rekonstruierten Wikingerhäusern und einer rekonstruierten Landebrücke vermittelt.

(Christian Weltecke, Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, finanziert vom Förderverein des Amtes Haddeby in Zusammenarbeit mit dem Verein für Busdorfer Geschichte, 2017)

Quelle

Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Denkmalarchiv, Gesamtbeschreibung von Haithabu-Danewerk nach Andersen, H.H.

Internet

www.alsh.de: Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein - Welterbeantrag Haithabu und Danewerk (abgerufen 31.05.2017)

www.haithabu-danewerk.de: Haithabu und Danewerk (abgerufen 18.09.2017)

www.schloss-gottorf.de: Wikinger Museum Haithabu (abgerufen 18.09.2017)