Auf dem Hülser Berg ist eine vorgeschichtliche Abschnittsbefestigung dokumentiert, die belegt, dass bereits in vorrömischer Zeit Menschen auf dem Berg siedelten. Darüber hinaus besitzt er durch seine lange Nutzung als weithin sichtbare Galgenstätte eine hohe assoziative Bedeutung rechtsgeschichtlichen Ursprungs (letzte Hinrichtung 1797). Vom Mittelalter an unbesiedelt wurde er erst im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert für den Ausflugsverkehr, die Naherholung und gehobene Siedlung bzw. Blockhausbebauung erschlossen (Aussichtturm, Berghotel, Bahnstrecke, Fabrikantenvilla Emil Molenaar). Ebenso wurde der durch Allmendenutzung devastierte Wald wieder aufgeforstet. An der Bahnstrecke entstand zudem eine Zementfabrik. Diese 30 Meter über die Umgebung aufragende Erhebung ist eine sehr auffällige Landschaftsmarke und ein beliebter Aussichtspunkt.

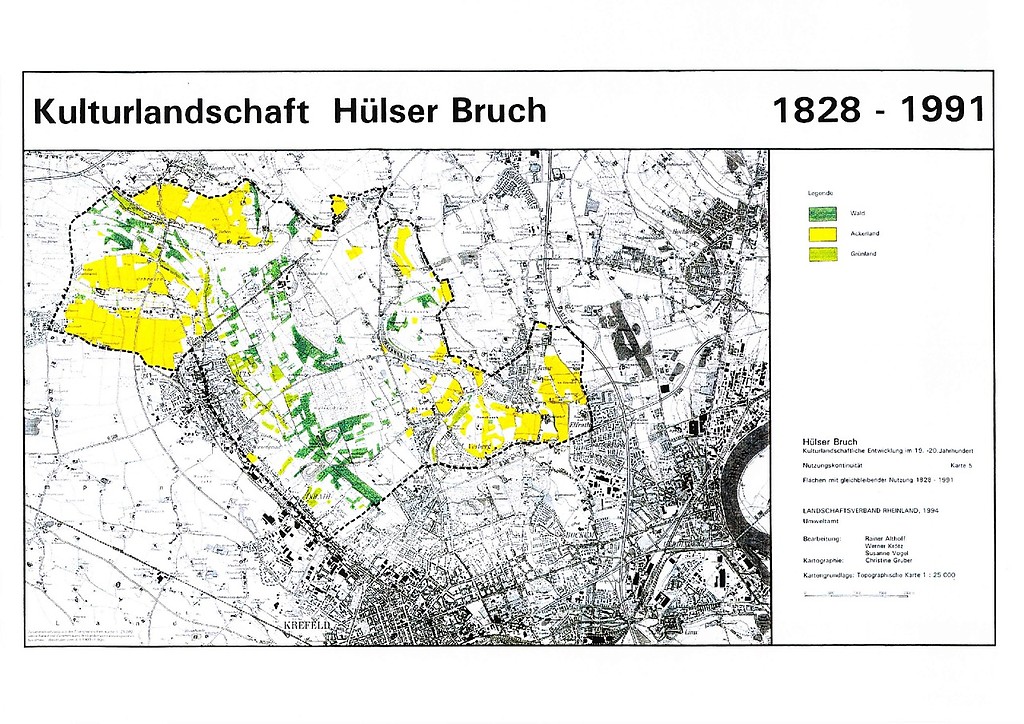

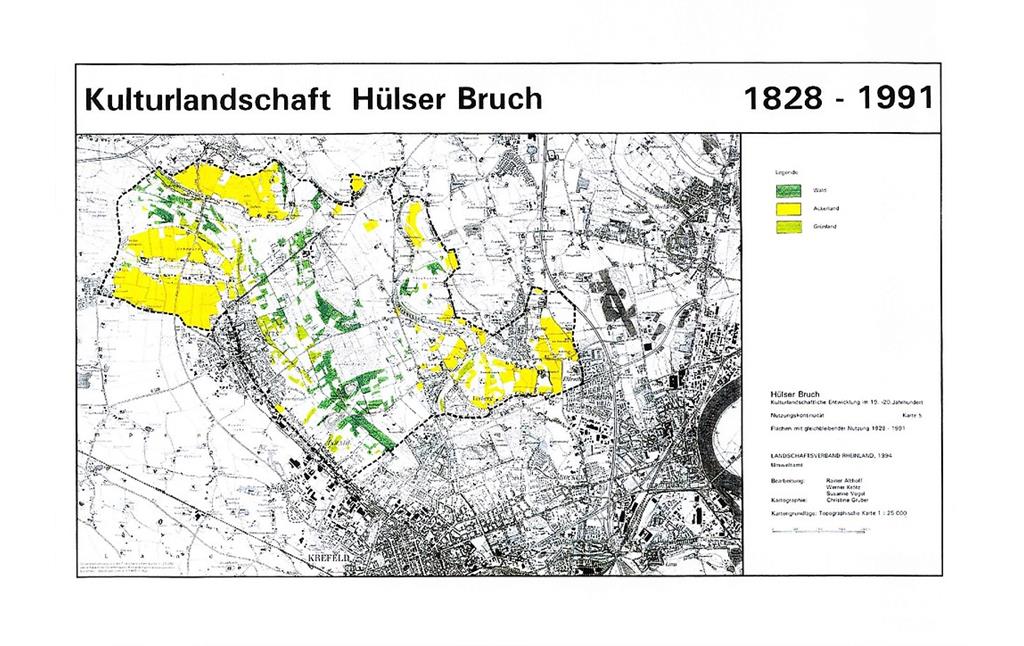

Auch das Hülser Bruch wurde erst im 19. Jahrhundert durch Kultivierung, vorwiegend zu Grünland, erschlossen. Seine Bedeutung liegt entsprechend in seiner Repräsentativität für die Bruchkolonisation des 19. Jahrhunderts im Gegensatz zu dem mittelalterlichen Kolonisationsphasen. Reliktartig sind die als Niederwald genutzten Bruchwälder und Feuchtbereiche erhalten. Eine Besonderheit stellen die heute gefährdeten Kopfbaumreihen entlang der alten Wege (so genannte Dyks) dar. Das Hülser Bruch hat mit abwechselnden Wald- und Offenlandflächen einen sehr homogenen Charakter und eine wichtige Erholungsfunktion bekommen.

Spezifische Ziele und Leitbilder:

- Bewahrung der archäologischen Substanz insbesondere im Bereich des Hülser Berges;

- Erhalt des verbliebenen Bruchwaldes;

- Erhalt der Feuchtböden und Moore als Bodenarchiv.

Aus: Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Landschaftsverband Rheinland (Hrsg.): Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen. Münster, Köln. 2007

Internet

Kulturlandschaften in NRW (Abgerufen: 03.04.2018)